- +1

弗利爾美術館重開,一座亞洲藝術寶庫的前世今生

錢成熙 綜合編譯

華盛頓國家廣場上的史密森尼博物館群中,最老的博物館如今成了最新的,那就是弗利爾美術館。在經歷了近兩年的翻新工程后,它已于10月14日再次正式對公眾開放。

翻新的目的,正如藝術館總監 Julian Raby在新聞發布會上說的那樣,是要讓這棟建筑重新成為一件藝術品。剛開放的美術館整飭一新,照明和多媒體系統全部升級,換上了嶄新的展柜,四處懸掛著博物館的歷史照片。最重要的改變是,每個展室不再按年代和來源分類,而擁有了自己的主題,比如中國玉器、印度佛教繪畫中的人體,或是伊斯蘭藝術與東亞的交流。

久別重逢。在熱愛亞洲、尤其是東亞藝術的人們心目中,這個消息讓人雀躍不止。美術館向公眾免費開放的開幕派對叫“亞洲花燈——亞洲藝術、食物、文化節”,現場裝飾著中式燈籠,博物館的花園里擺滿了亞洲美食檔口,馬友友所在的“絲路合奏團”樂隊現場音樂伴奏,營造出鮮明的東方氣氛。與此同時,美術館樓下的賽克勒畫廊正在舉辦的四個臨展,都和亞洲藝術有關。

為何在與亞洲遠隔重洋的北美,有這么一座與亞洲藝術淵源如此之深的美術館?這要從弗利爾美術館的誕生講起。在世界范圍內都算重量級的亞洲藝術、20世紀早期美國藝術館藏,甚至建造美術館和布展資金,都由一人捐贈,也就是底特律大亨查爾斯·朗·弗利爾。

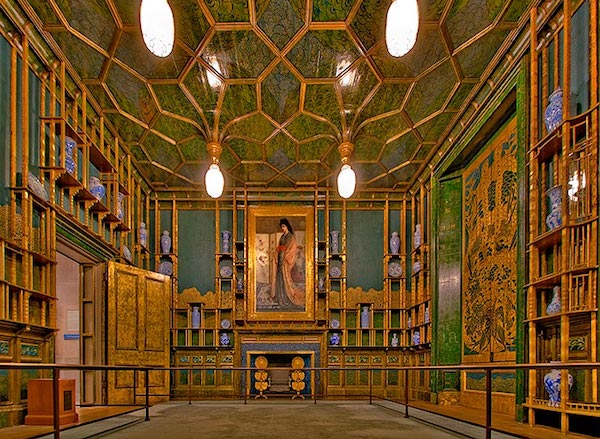

弗利爾出身貧寒,靠個人奮斗在19世紀后期成為底特律的工業大亨,后來對亞洲藝術產生了濃厚的興趣。這主要得益于他極為欣賞的美國畫家和朋友,惠斯勒的影響——后來,在弗利爾美術館里,惠斯勒也擁有了自己專門的展室。作為印象派畫家,惠斯勒的作品受東方藝術,尤其是日本浮世繪和屏風藝術影響極大,也使弗利爾開始了探索亞洲藝術之路。

“孔雀屋”裝飾細節,這些都出自惠斯勒之手

1899年弗利爾退休后,更是賣掉所有股票,把全部精力和錢財都用在系統收藏亞洲藝術上。他前后來過東亞四次,探訪古跡,拜訪古董商、學者和藏家。1910年最后一次來中國,他考察了龍門石窟,寫成了五萬多字的筆記,記錄這些歷史遺址的藝術價值,還留下了珍貴的影像資料,包括位于開封的宋代佑國寺塔,鞏縣的北宋陵墓以及龍門賓陽三洞等。

他在筆記中也描繪了自己通過親近中國藝術而獲得的精神體驗:“閻立本、李思訓、吳道子和李龍眠為世界永恒之美的創造做出了重要貢獻。帶著期待和愉悅的心情,我該入睡了。我將在這些滿是瑰寶的石窟中徜徉數日。這是現實中的活動,但在我的夢境中,這一旅程將永不停息。”

弗利爾留下的龍門石窟珍貴照片

弗利爾于1904年就通過史密森尼學會將捐贈一座美術館意愿轉達給美國政府,但直到1906年,時任美國總統西奧多羅斯福才接受了這份好意。經過了漫長的籌備工作,1916年美術館終于破土動工,弗利爾又捐資100萬美元。然而,1923年,在弗利爾本人逝世后4年,美術館才建成開放。

剛決定捐贈美術館時,弗利爾的藝術收藏是2500件,但在他持續不懈的努力下,到美術館開幕時,有9500多件藝術品從底特律被運至華盛頓。其中有3500多件中國藝術品,1863件日本藝術品,還有五百多件印度和中東藝術品。此外,古埃及藝術和近代美國繪畫也構成了當時弗利爾美術館的重要館藏。其后美術館也不斷增加館藏,如今已收藏有四萬件藏品。

根據捐贈約定,美術館的所有藏品不得外借。弗利爾說,否則當學者們來到華盛頓研究某件藏品時發現它不在,該多失望啊。后來,美術館更規定也不從外租借任何展品,這當然也造成了一些困擾,直到1987年賽克勒畫廊建成,開始借出借入展品舉辦臨時展覽,才彌補了這個缺憾。

弗利爾有句名言——“元代以后的畫不用拿給我看。”這顯示了他個人的收藏趣味,也決定了弗利爾美術館的中國繪畫館藏中大部分都是元以前的佳作。

如今,弗利爾美術館的中國繪畫藏品有1200多件,數量是全美之最,更有周文矩、趙孟頫這些如雷貫耳的名字。藏品中最負盛名的是東晉大畫家顧愷之名作《洛神賦圖》的南宋臨本。《洛神賦圖》現存世共有七種,弗利爾的這件是其中惟一的白描本,而且首尾最完整。此外,弗利爾美術館也以其占全美五分之一的豐富青銅器館藏聞名,其中有許多商周重器,幾乎可以與中國國家博物館和上海博物館比肩。

館藏趙孟頫《二羊圖》

青銅器館藏中的鎮館之寶,春秋時期的子乍弄鳥尊

美術館翻新關閉期間,所有四萬件藏品都被數字化,(https://archive.asia.si.edu/collections/edan/default.cfm),顯示了美術館擁抱新一代觀眾的態度。翻新之后,數字科技的引入也使觀眾能更好地在展覽中得到互動體驗。未來,美術館還將考慮在展覽中與當代藝術家合作。古代中國藝術部門的策展人J. Keith Wilson說,最新的“回響:古中國的鐘聲”展覽(Resound: Bells of Ancient China)中便準備了一些觸控屏,參觀者可以聆聽當代作曲家以他們對古代中國音樂的理解重新譜曲、灌錄的樂曲。

另一開幕展“遇見佛祖:亞洲的藝術與實踐”則集中展示了來自阿富汗、印度、尼泊爾、中國和日本的佛像。對于策展人Rebecca Bloom來說,翻新的博物館也為展覽提供了更多空間上的可能性。這一次,他們在展室內重現了一座藏傳佛教式寺院,以及一座斯里蘭卡的窣堵坡。展品不再被孤立展示,通過環境構造,它們擁有了自己的語境。

更多前沿旅行內容和互動,請關注本欄目微信公眾號Travelplus_China,或者搜索“私家地理”。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司