- +1

獨(dú)自吃飯更減肥?

原創(chuàng) 西希 西希營(yíng)養(yǎng)學(xué) 收錄于合集#減肥 41 個(gè) #疫情 1 個(gè) #營(yíng)養(yǎng)學(xué) 9 個(gè) #健康膳食 49 個(gè)

周?chē)牟蛷d停止堂食,單位的食堂都需要打飯回到工位上吃,“吃”這一件我們?nèi)粘I钪凶钇匠5牧?xí)慣的事情,因?yàn)橐咔榈牡絹?lái)而有了變化。

獨(dú)自吃飯,對(duì)于控制體重是好還是壞呢?

有一些研究發(fā)現(xiàn)在有些人群中,特別是青少年、老年人,獨(dú)自吃飯往往和吃得單一、營(yíng)養(yǎng)不豐富、孤單感相關(guān),青少年獨(dú)自吃飯的時(shí)候由于不具備足夠的烹飪能力,往往意味著吃垃圾食品、零食和含糖飲料,而老年人獨(dú)居獨(dú)自飲食,特別是在亞洲文化中往往意味著沒(méi)有足夠的家庭支持。不可否認(rèn),在我們的傳統(tǒng)中,一起吃飯是一個(gè)重要的生活場(chǎng)景,溫馨對(duì)于很多人的感覺(jué)正是家人圍坐在圓桌邊,分碗筷,互相夾菜,“一家人就要整整齊齊”更是伴隨我們成長(zhǎng)的價(jià)值觀之一。

但西希認(rèn)為,不能堂食,倒不是一件完全不好的事情,反而是一個(gè)機(jī)會(huì),我們傳統(tǒng)的膳食,是從大盤(pán)子里分享,很容易導(dǎo)致人多吃。和同事們一起去午餐,往往并不能讓自己對(duì)吃什么完全“說(shuō)了算”。反而是“一人食”讓自己能對(duì)“吃什么”有了更多的掌控。

之前的文章向大家講了如何健康的點(diǎn)外賣(mài),除了吃的內(nèi)容本身,吃的方式也會(huì)影響吃的多少,從而影響長(zhǎng)期的熱量攝入,影響體重控制,從而影響健康。今天就來(lái)聊聊如何利用“自己吃飯”的機(jī)會(huì)來(lái)控制體重。

00

人越多,吃得越多

社交促進(jìn)進(jìn)食

其實(shí)在很早的研究中,研究者們就發(fā)現(xiàn),比起一個(gè)人吃飯,多人一起“聚餐”或者和朋友家人們一起吃飯,會(huì)造成熱量攝入增加。

在1989年的研究中de Castro[1]就發(fā)現(xiàn),在人們的一周膳食日記中,和其他人一起吃的飯,熱量更多,而且不論是一天的什么時(shí)候,不論工作日或周末,這種“和別人一起吃得更多”的現(xiàn)象都存在,并不只出現(xiàn)在周末或節(jié)日大餐中。

這種現(xiàn)象被稱為“社交對(duì)進(jìn)食的誘導(dǎo)效應(yīng)(social facilitation of eating)”,這種效應(yīng)不止在人類(lèi)社會(huì)中有,在從魚(yú)、到大鼠再到靈長(zhǎng)類(lèi)動(dòng)物的研究中,都可以看到這種現(xiàn)象。

雖然這種現(xiàn)象的具體原理還不完全明確,但研究者們猜測(cè)這種效應(yīng)是有進(jìn)化優(yōu)勢(shì)的。因?yàn)槭澄飳?duì)于生存來(lái)說(shuō)是重要的資源,沒(méi)有食物就無(wú)法生存,但是分享對(duì)于社會(huì)性的動(dòng)物也是很重要的,可以增加社會(huì)合作,讓個(gè)體更容易生存,因此在分享和為個(gè)體獲得更多的食物之間需要一個(gè)平衡,這就造成了我們?cè)诠餐M(jìn)餐時(shí)會(huì)增加自己的攝入。

當(dāng)然還有一些因素,比如一般的社會(huì)規(guī)范(social norms)倡導(dǎo)多吃,特別是男性可能會(huì)把“吃得多”作為一種更健康、更有活力的表現(xiàn),實(shí)際上有一些觀察性研究也發(fā)現(xiàn)“社交對(duì)進(jìn)食的誘導(dǎo)效應(yīng)”在男性中更明顯,這可能和社會(huì)規(guī)范相關(guān)。另外,共同進(jìn)食的時(shí)候進(jìn)餐的時(shí)間會(huì)更長(zhǎng),而更長(zhǎng)時(shí)間暴露在食物面前本身也會(huì)造成攝入增多。

所以社交性的午餐可能正是讓我們長(zhǎng)胖的原因之一。因此,一人食正是一個(gè)可以減肥的好機(jī)會(huì),何不把不可堂食的時(shí)間作為天然的減重期,讓自己在疫情期間變得更健康。但是一人食本身不等于健康,因?yàn)橥赓u(mài)的內(nèi)容選擇不對(duì),也可能會(huì)造成體重增長(zhǎng)。下面幾條就是西希給大家的“一人食”小建議。

01

準(zhǔn)備一人食的餐具

首先,要準(zhǔn)備餐具,而不要從外賣(mài)碗中直接吃。

對(duì)于減重。吃什么重要,而吃得多少更重要。

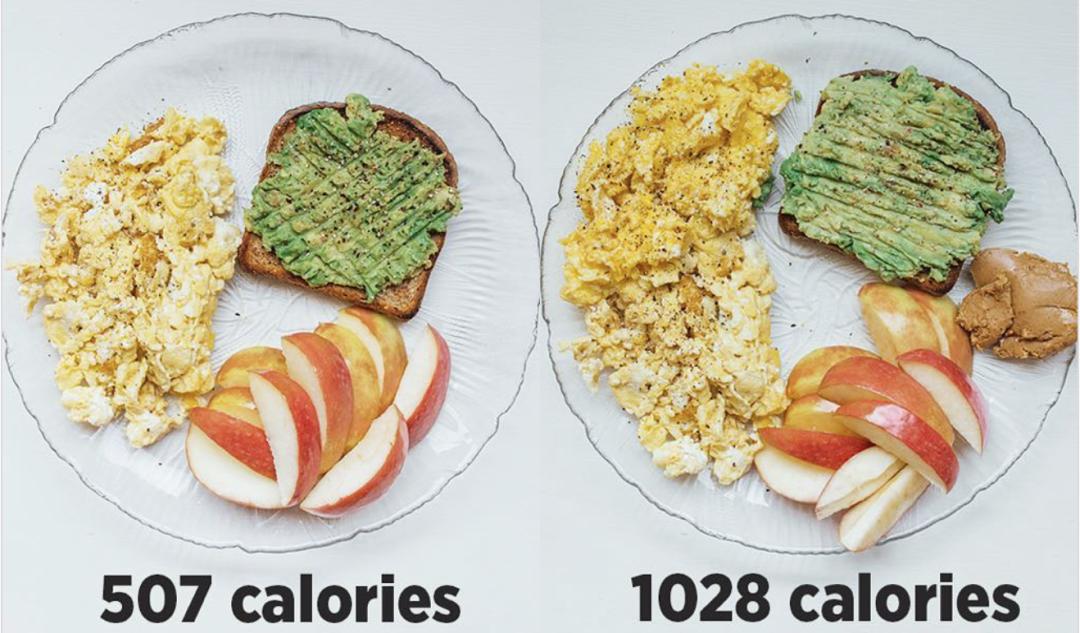

即便是最健康的食物,如果吃得量過(guò)多,也可能會(huì)造成熱量超標(biāo)。而視覺(jué)經(jīng)常會(huì)和我們開(kāi)玩笑,我們通過(guò)“看”來(lái)評(píng)判吃得多少的能力并不強(qiáng),比如下面兩張圖中,看起來(lái)都是健康網(wǎng)紅減脂餐,且量不多,但是熱量卻差了一倍。

而外賣(mài)的打包盒,由于深度不同,更加不利于我們通過(guò)視覺(jué)來(lái)評(píng)估總量,比如

這是200kcal的米飯:

而這是300kcal的米飯

對(duì)于炒菜、沙拉這種混合食物,增加少量熱量就會(huì)增加很多,更加難以通過(guò)視覺(jué)來(lái)判定熱量的多少,很容易造成“比自己想象吃得更多”的情況,比如

這是300kcal的雞肉沙拉

這是400kcal的雞肉沙拉

放在碗里的時(shí)候很難靠肉眼去分辨食物的多少。所以一定不要從外賣(mài)碗中直接吃,要把食物盛出來(lái),最好放在平盤(pán)上,再開(kāi)始吃。

第二,準(zhǔn)備適合一人食的餐具,不要太大的盤(pán)子。

關(guān)于進(jìn)食的定律是,我們會(huì)吃掉盤(pán)子中90%的食物。

大腦和胃雖然都是自己的,但是有的時(shí)候二者之間的聯(lián)系并不那么緊密,“胃”吃飽的信號(hào)往往不能及時(shí)的傳到大腦那里。何時(shí)結(jié)束一頓飯,是大腦這個(gè)指揮中樞說(shuō)了算的,由于不能及時(shí)的得到身體的信息,只能借助外部的信號(hào)來(lái)決定什么時(shí)候給一餐劃上句號(hào)。對(duì)于大部分人來(lái)說(shuō),“吃完了”意味著碗空了、杯子見(jiàn)底了或者菜上齊了——我們是依賴外部的信號(hào)來(lái)告訴我們什么時(shí)候應(yīng)該停下筷子。

“吃飽了”的“外部信號(hào)”中重要的一點(diǎn)就是碗空了,實(shí)驗(yàn)顯示人會(huì)吃掉盤(pán)子中92%的食物,餐具的大小往往決定了我們吃的多少,用小碗、小盤(pán)子盛飯和菜會(huì)讓我們不知不覺(jué)就減少熱量攝入。

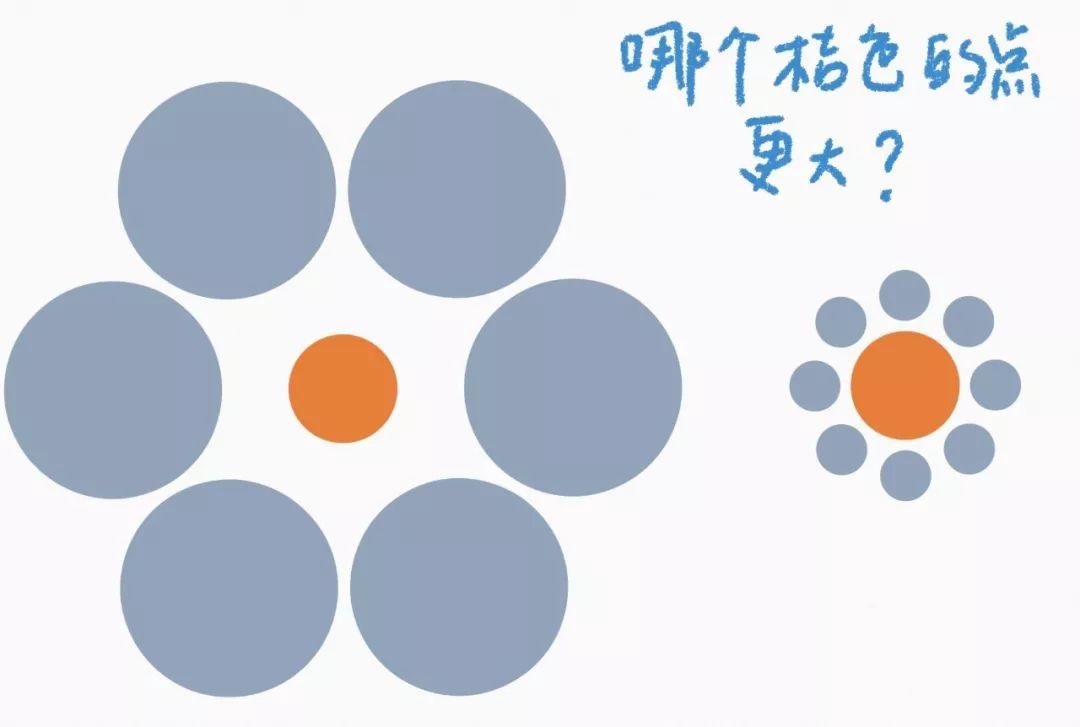

另外,小盤(pán)子可以利用我們的視錯(cuò)覺(jué)幫助控制進(jìn)食量。下面這張圖中的橘色圓點(diǎn)哪個(gè)更大呢?

看起來(lái)是第二個(gè)更大,但實(shí)際上二者是一樣大的。如果橘色的點(diǎn)代表食物,而淡藍(lán)色的點(diǎn)代表空盤(pán)子,可以看出,同樣多的食物,用小盤(pán)子裝會(huì)顯得更多,因?yàn)榭盏牡胤綍?huì)更少。所以在吃的時(shí)候,選擇小盤(pán)子,我們就會(huì)認(rèn)為吃的更多,更容易感覺(jué)到“吃飽了”。

這個(gè)方法,即便對(duì)于吃的專(zhuān)家——營(yíng)養(yǎng)學(xué)家,也是有效的。有人在一次營(yíng)養(yǎng)學(xué)家的自助餐會(huì)上做了一個(gè)實(shí)驗(yàn),隨機(jī)給參加聚會(huì)的營(yíng)養(yǎng)學(xué)家分配大盤(pán)子和小盤(pán)子,結(jié)果使用大盤(pán)子的營(yíng)養(yǎng)學(xué)家比使用小盤(pán)子的多拿了31%的食物。

02

調(diào)整吃的順序

吃得順序可能會(huì)影響營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的吸收,也可能會(huì)影響吃的總量。

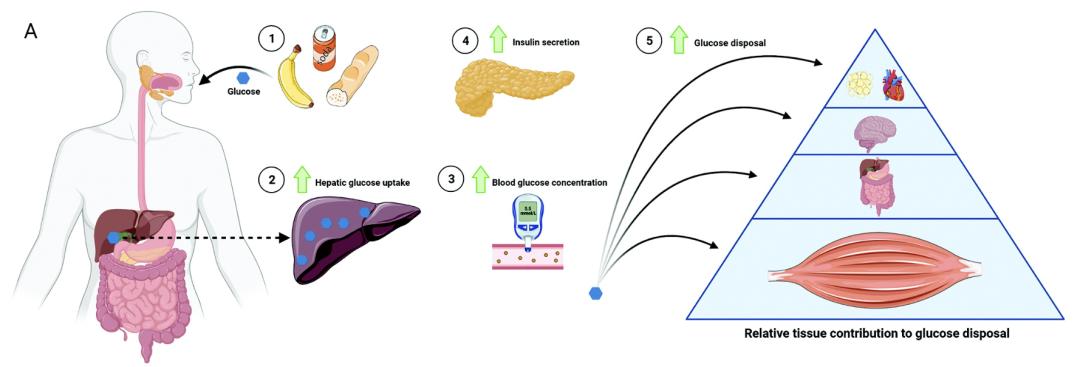

對(duì)于進(jìn)食順序本身的臨床研究并不多。但是在糖尿病患者,或者代謝綜合征的患者中有研究證實(shí)先吃低升糖指數(shù)的食物,過(guò)10-30min之后再吃主食和碳水化合物豐富的食物可以幫助控制餐后血糖。

我們的身體在吃第一口飯的時(shí)候就會(huì)開(kāi)始進(jìn)入“消化”狀態(tài),各種消化酶開(kāi)始分泌,用于消化的各種激素也開(kāi)始分泌,食物是對(duì)胰島素分泌的最強(qiáng)刺激,同時(shí)身體中的各個(gè)器官也進(jìn)入了儲(chǔ)存能量的狀態(tài)。所以如果我們能調(diào)整進(jìn)食的順序,讓吃一些比較難以消化的食物或者升糖效果比較明顯的食物時(shí),身體處在完全被調(diào)動(dòng)的狀態(tài),可能會(huì)讓這些食物更容易被消化代謝。經(jīng)典的進(jìn)食順序,西餐是先喝湯,再吃沙拉前菜,最后再吃豐盛的主菜,而中餐也是先吃涼菜,之后才是熱菜和主食,這樣的進(jìn)食順序,特別是先吃水份含量多的湯和蔬菜,可以更容易達(dá)到飽感,有助于減少主食的攝入量。

插圖:身體會(huì)在吃第一口飯的時(shí)候進(jìn)入進(jìn)食狀態(tài)

03

正念飲食,一個(gè)人吃不孤單!

西希曾經(jīng)記錄過(guò)自己的飲食,發(fā)現(xiàn)在吃得異常的多或者吃不健康的食物前,往往都是有誘因的,壓力是吃多或者吃得不健康的常見(jiàn)因素。當(dāng)收到來(lái)自老板的催促信息,或者工作中出了問(wèn)題受到批評(píng)時(shí),身體的第一反應(yīng),居然是饑餓,辦公桌旁囤積了很久的餅干都是在這樣的時(shí)刻被吃光的。很多次,深夜在把娃哄睡之后,還有一大堆工作在等自己的時(shí)候,最想做的也是開(kāi)一包零食癱倒在沙發(fā)上。

這也成了減重的最大敵人。

吃,這種從小就被當(dāng)成安撫手段的行為,在我們的生活中從來(lái)都不僅是提供熱量和營(yíng)養(yǎng)那么簡(jiǎn)單,焦慮、緊張和抑郁都可能會(huì)反映在進(jìn)食中。在隔離或者無(wú)法與其他人邊聊邊吃的時(shí)候,這種情緒相關(guān)的進(jìn)食可能會(huì)更嚴(yán)重。

對(duì)抗情緒相關(guān)進(jìn)食的一個(gè)好的手段,就是正念,雖然“正念”這個(gè)詞似乎有些被過(guò)度包裝之嫌,但這也正反映了這個(gè)時(shí)代的焦慮需要一種對(duì)抗的方式。

正念飲食,簡(jiǎn)單的說(shuō)就是要聚焦在食物本身,和食物給身體帶來(lái)的感覺(jué)。關(guān)注自己,意識(shí)到自己當(dāng)下的感覺(jué),自己的情緒是怎樣的,身體的感覺(jué)是怎樣的,是不是已經(jīng)達(dá)到“飽”的狀態(tài)。第二方面是要關(guān)注食物,享受每個(gè)食物的氣味、口感、味道,帶給身體的養(yǎng)分。分辨真正的饑餓和非饑餓的其他進(jìn)食信號(hào)。

插圖:正念進(jìn)食,關(guān)注食物和自己

對(duì)于大部分人來(lái)說(shuō),吃飯可能是一種無(wú)需多想的自動(dòng)行為,可以是一邊工作一邊灌下肚的奶茶,可以是一邊看電影一邊吃光的超大桶爆米花,可以是加班時(shí)吃的泡面和奧利奧,如果這些無(wú)意識(shí)的行為是造成攝入超標(biāo)的原因,我們就要想辦法讓這些行為從“無(wú)意識(shí)”變成“有意識(shí)”,這樣的下一步才能把他們從自己的生活中去除。

04

不要一邊追劇或者看手機(jī)一邊吃

不要一邊追劇或者看手機(jī)一邊吃,否則容易吃多!

這一條其實(shí)是正念飲食的一部分,邊追劇邊看手機(jī)邊吃是典型的“非正念”飲食。追劇或者刷手機(jī)會(huì)讓人在吃飯的時(shí)候分心。分心,其實(shí)就是我們把有限的大腦空間應(yīng)用在多個(gè)任務(wù)上,就像電腦的內(nèi)存不足時(shí),開(kāi)多個(gè)窗口就會(huì)容易出現(xiàn)死機(jī)的情況。

一項(xiàng)系統(tǒng)綜述總結(jié)了多項(xiàng)對(duì)照研究,對(duì)比了看電視或者聽(tīng)廣播和專(zhuān)注吃飯時(shí)的進(jìn)食量,結(jié)果發(fā)現(xiàn),在分心的情況下,不止當(dāng)即這一餐可能會(huì)吃多,還會(huì)影響一天內(nèi)后續(xù)的熱量攝入[2]。如果我們?cè)谶M(jìn)食時(shí)專(zhuān)注,“正念”,關(guān)注食物的外觀、味道,這些會(huì)在我們的記憶中留下更深的印象,讓大腦記住自己今天已經(jīng)吃過(guò)了什么東西,這樣在后續(xù)時(shí)間中我們就會(huì)減少熱量攝入。

所以分心的進(jìn)食可能會(huì)造成“吃了也白吃的”情況。為了能夠讓我們減少熱量攝入,更多的享受食物給我們帶來(lái)的樂(lè)趣,最好不要一邊追劇、一邊看手機(jī),一邊吃飯,還是應(yīng)該聚焦當(dāng)下,享受食物,也讓自己的身心在充滿焦慮的時(shí)代中能有所休息。

讓“一人食”變成減重的機(jī)會(huì)

這個(gè)時(shí)代帶來(lái)了太多變化,很多我們熟悉的生活方式可能會(huì)成為過(guò)去。有變就有機(jī)遇。與其焦慮,不如抓住機(jī)遇。不能聚餐、不能堂食也許是減重的好時(shí)機(jī)。

但是要記得:

不要從外賣(mài)盒子里直接吃

準(zhǔn)備好一人食的盤(pán)子和餐具

正念進(jìn)食,關(guān)注食物也關(guān)注自我

進(jìn)食順序從菜/沙拉/湯再到主食

吃得時(shí)候不要分心

參考文獻(xiàn)

[1] J. de Castro, E. de Castro, Spontaneous meal patterns of humans : influence of the presence of other people, Am. J. Clin. Nutr. 50 (1989) 237–247, https://doi.org/10.1093/ajcn/50.2.237.

[2] Am J Clin Nutr 2013;97:728–42.

原標(biāo)題:《【西希營(yíng)養(yǎng)學(xué)】“隔離一人食”,獨(dú)自吃飯更減肥?》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司