- +1

國(guó)語(yǔ)羅馬字,精英階層再造文明的失敗嘗試

1913年,北洋政府教育部召開(kāi)讀音統(tǒng)一會(huì),確立了國(guó)音標(biāo)準(zhǔn),并采用注音字母(注音符號(hào)原名)作為漢字標(biāo)音的工具。但有一些知識(shí)分子仍然沒(méi)有放棄改革文字的要求。他們認(rèn)為,注音字母是脫胎于固有漢字、富有民族色彩的文字輔助工具。按照當(dāng)時(shí)的認(rèn)識(shí),獨(dú)體漢字的字母形式違背世界文字的主流發(fā)展趨勢(shì);他們還認(rèn)為漢字極其落后,應(yīng)予廢除,“與其造世界未有之新字,不如采用世界通行之字母”,全面采用羅馬字來(lái)拼寫(xiě)漢語(yǔ)。于是,精英階層發(fā)起了“國(guó)語(yǔ)羅馬字運(yùn)動(dòng)”,這部分人士后來(lái)被稱(chēng)為“國(guó)羅派”。當(dāng)時(shí)新文化運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)袖蔡元培、陳獨(dú)秀、胡適、錢(qián)玄同、劉復(fù)(半農(nóng))等都是“國(guó)羅運(yùn)動(dòng)”的主要支持者或參與者。

京國(guó)之爭(zhēng),“數(shù)人會(huì)”確立的新國(guó)音

拼音方案是為語(yǔ)言服務(wù)的,確立拼音方案之前,先要明確標(biāo)準(zhǔn)音;所以,讀音統(tǒng)一會(huì)先明確國(guó)音標(biāo)準(zhǔn),再確立注音符號(hào)方案(可見(jiàn)《澎湃新聞·私家歷史》2017年6月25日《沒(méi)有被繼承的漢字標(biāo)音嘗試:注音符號(hào)的歷史》一文)。由于老國(guó)音是薈萃南北的人造語(yǔ)言,注音符號(hào)頗為重視“閏音”即方言音,其聲母里的“兀”即“ng”,“廣”即“gn”,“萬(wàn)”即“v”就采自南方方言,為拼“閏音”用的;它還設(shè)了濁音記號(hào)。老國(guó)音的聲調(diào)是五聲即有入聲,有入聲記號(hào);并有區(qū)分尖團(tuán)這一重要特點(diǎn)。

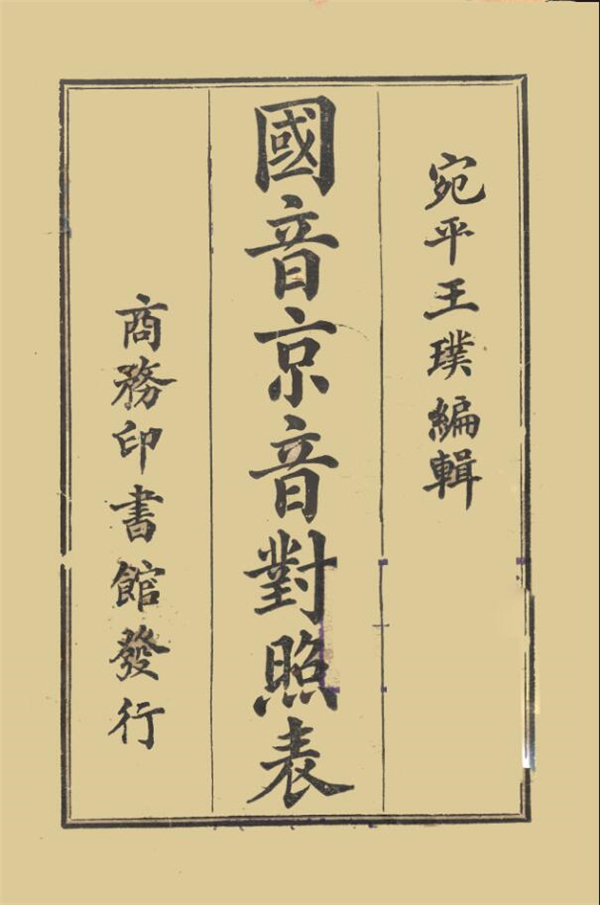

王璞《國(guó)音京音對(duì)照表》是描述老國(guó)音和北京音差別的一本書(shū)。從例字“七”的讀音可判斷,當(dāng)時(shí)北京音尖團(tuán)合流,讀書(shū)音還保有入聲。

但在1920年,國(guó)語(yǔ)推廣不到兩年,全國(guó)就爆發(fā)了關(guān)于京音和國(guó)音的大爭(zhēng)論,史稱(chēng)“京國(guó)之爭(zhēng)”。 南京高師(即后來(lái)的中央大學(xué))的英文科主任張士一(江蘇吳江人)出版了《國(guó)語(yǔ)統(tǒng)一問(wèn)題》一書(shū),率先挑起了國(guó)音和京音之爭(zhēng)。張士一主張從根本上改造注音字母,以京音為國(guó)音。王照早在1900年就提出京音畫(huà)一全國(guó)語(yǔ)言的主張,此觀點(diǎn)也是有歷史淵源的。但如此一來(lái),讀音統(tǒng)一會(huì)的成果都付諸流水。當(dāng)時(shí)“京國(guó)”勢(shì)不兩立,還出現(xiàn)大打出手的情況,《國(guó)語(yǔ)運(yùn)動(dòng)史綱》記載了下面這些啼笑皆非的故事:

某縣的小學(xué),京音教員和國(guó)音教員相打,把勸學(xué)所的大菜臺(tái)推翻了。某縣開(kāi)一個(gè)什么國(guó)語(yǔ)會(huì),也是京國(guó)兩音的教員相打,縣知事出來(lái)作揖勸解。某鄉(xiāng)的小孩子,兄弟兩人,在一個(gè)學(xué)校里,各人學(xué)習(xí)了一種國(guó)音,回家溫課,很有幾個(gè)字的發(fā)音不一致,他們的家長(zhǎng)大疑惑起來(lái),去質(zhì)問(wèn)校長(zhǎng)先生。校長(zhǎng)先生只好說(shuō):“都不錯(cuò)!都不錯(cuò)!”

另一方面,新文化運(yùn)動(dòng)后,在“徹底改造舊文化”的旗幟下,“國(guó)羅派”提出了廢除漢字的主張,試圖用26個(gè)羅馬字母來(lái)表示漢字的所有讀法。廢除漢字的第一步當(dāng)然是簡(jiǎn)化其語(yǔ)音。于是,“國(guó)羅派”也介入了“京國(guó)之爭(zhēng)”,支持京音作為新國(guó)音。

黎錦熙是我國(guó)著名的教育家、語(yǔ)言學(xué)家和文字改革家,也是“讀音統(tǒng)一會(huì)”的當(dāng)事人,1916年“中華國(guó)語(yǔ)研究會(huì)”發(fā)起人,也是我國(guó)第一部描寫(xiě)性詳解型現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典《國(guó)語(yǔ)辭典》的主編;新中國(guó)成立后,當(dāng)選為中國(guó)科學(xué)院哲學(xué)社會(huì)科學(xué)部第一屆學(xué)部委員。1922年,他在“國(guó)語(yǔ)統(tǒng)一籌備會(huì)”上提出“廢除漢字采用新拼音文字案”。同年,籌備會(huì)就于8月29日并案議決,組織“國(guó)語(yǔ)羅馬字拼音研究委員會(huì)”。1925年9月26日,“國(guó)羅派”在北京趙元任家中發(fā)起了“數(shù)人會(huì)”。“數(shù)人會(huì)”的解釋是來(lái)源于陸法言《切韻》序,“魏著作謂法言曰:我輩數(shù)人,定則定矣。”該會(huì)于10月17日正式成立,推劉復(fù)(江蘇江陰人)為主席,會(huì)員有錢(qián)玄同(浙江吳興人)、黎錦熙(湖南湘潭人)、趙元任(江蘇陽(yáng)湖人)、林語(yǔ)堂(福建龍溪人)、汪怡(安徽巢湖人),一同研究制定“國(guó)語(yǔ)羅馬字拼音法式”。1928年9月26日,“國(guó)語(yǔ)羅馬字拼音法式”作為“國(guó)音字母第二式” (“國(guó)音字母第一式”為1918年公布的“注音字母”),由中華民國(guó)大學(xué)院(南京國(guó)民政府成立后,一度將教育部改名為大學(xué)院)公布,這就是人們所說(shuō)的“新國(guó)音”。老國(guó)音和注音符號(hào)是幾十人民主協(xié)商而成的;而新國(guó)音和國(guó)語(yǔ)羅馬字是幾個(gè)人閉門(mén)造車(chē)確定,倒真是“我輩數(shù)人,定則定矣”了。相比老國(guó)音,新國(guó)音(京音)的音素是大大減少了,除了聲調(diào)刪減入聲變成四個(gè)外,還主張尖團(tuán)合流。1932年5月7日,教育部又公布了《國(guó)音常用字匯》,正式確定北京音為全國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)音。

雖然老國(guó)音和北京音不是一回事,但其實(shí)兩者差別極小,至多只有百分之五的漢字讀音不同;而且根據(jù)官方確定的“國(guó)音京調(diào)”原則,除入聲則按標(biāo)準(zhǔn)南京音外,陰陽(yáng)平、上、去全按北京音。但“國(guó)羅派”還是嫌音過(guò)多,“國(guó)音的音多,京音的音少;多則難記,少則易知;減少幾個(gè)讀音,裁撤幾個(gè)字母,由難趨易,誰(shuí)不歡迎?”(《國(guó)語(yǔ)運(yùn)動(dòng)史綱》)他們的最終目的是要消滅漢字,讓漢字走西洋的拼音化道路,所以音素當(dāng)然是越少越好,拼法也越省事越好。這就是都是南方人的“數(shù)人會(huì)”學(xué)者們會(huì)盯上北京音的道理,理由就是因?yàn)楸本┰挼囊羲貥?gòu)成簡(jiǎn)單,且尖團(tuán)音合流。

“越少越好”的心態(tài)可能對(duì)“國(guó)羅派”作品也有影響。眾所周知,方言調(diào)查一般要取老年人作樣本為宜,而趙元任的《現(xiàn)代吳語(yǔ)的研究》方言調(diào)查樣本多是十幾歲少年,譬如寧波。這導(dǎo)致了20年代《現(xiàn)代吳語(yǔ)的研究》記載的寧波音反而不如50年代《鄞縣通志》的保守(后者樣本為30年代寧波城廂老年人)。

蟄伏龍飛,“數(shù)人會(huì)”確立的新拼音

在漢語(yǔ)拼音發(fā)展史上,很長(zhǎng)時(shí)間都是外國(guó)人為學(xué)習(xí)漢語(yǔ)而制定羅馬字漢語(yǔ)拼音方案;直到清末切字音運(yùn)動(dòng)興起,愛(ài)國(guó)精英為普及教育才主動(dòng)想到改良文字。在國(guó)語(yǔ)羅馬字之前,兩位英國(guó)領(lǐng)事館漢學(xué)家威妥瑪和翟理斯發(fā)明的威妥瑪——翟理斯式拼音及其變體郵政式拼音已經(jīng)在清末帝國(guó)郵電聯(lián)席會(huì)議上取得了半官方的地位,并成為國(guó)際中文交流的通用標(biāo)準(zhǔn)(可見(jiàn)《澎湃新聞·翻書(shū)黨》2017年4月28日《20世紀(jì)上半葉最有名的漢英字典,收錄了12種方言的讀音》一文)。按道理可以現(xiàn)成使用威妥瑪拼音,但這點(diǎn)上,主張走西化廢漢字的“國(guó)羅派”卻不干了,錢(qián)玄同就認(rèn)為這是英帝國(guó)堅(jiān)船利炮帶來(lái)的產(chǎn)物,必須要有自己的羅馬字拼音方案。

趙元任是制定出國(guó)羅之前進(jìn)行拉丁化方案制定實(shí)踐最多的學(xué)者,他在1923年、1924年就連續(xù)發(fā)表過(guò)兩個(gè)方案,為國(guó)語(yǔ)羅馬字奠定了實(shí)踐基礎(chǔ)。1925年9月到1926年9月,“數(shù)人會(huì)”用了整一年的時(shí)間,經(jīng)過(guò)22次的聚談與討論后,終于決議出了一份“國(guó)語(yǔ)羅馬字拼音法式”。此時(shí)的他們已經(jīng)對(duì)北洋政府完全失去信心,所做的一切努力都是為了有朝一日的厚積薄發(fā)。這個(gè)階段,當(dāng)事人黎錦熙稱(chēng)之為“蟄伏”。到了1928年9月,就是得志“龍飛”之時(shí)。“國(guó)語(yǔ)羅馬字拼音法式”借助于大學(xué)院(教育部)院長(zhǎng)蔡元培的威望正式公布,完成了從民間方案向官方標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)轉(zhuǎn)變。它是第一個(gè)由官方頒布的、中國(guó)人自己制定的羅馬字漢語(yǔ)拼音方案。

國(guó)語(yǔ)羅馬字所用符號(hào)限于26個(gè)羅馬字母,其中有x、v不當(dāng)拼音用,所以一共只用了24個(gè)字母。此方案有兩大特點(diǎn)。首先是去掉了注音符號(hào)的聲調(diào)符號(hào),用字母拼聲調(diào)。如威妥瑪式拼音和漢語(yǔ)拼音的ai,在國(guó)語(yǔ)羅馬字可寫(xiě)成ai、air、ae,或ay(分別表示四聲)。這里的r、e、y不發(fā)聲,僅表示聲調(diào)變化,不代表實(shí)際的音節(jié)。另一個(gè)是用濁音字母b、d、g表示不送氣清音聲母[p]、[t]、[k];用不送氣清音字母p、t、k表示送氣清音聲母[p']、[t']、[k']。因?yàn)榇朔桨甘墙o國(guó)人使用的,不需要考慮西方人的使用習(xí)慣,這樣處理好處是省掉了符號(hào)。早在清末,劉孟揚(yáng)《中國(guó)音標(biāo)字書(shū)》中的切音方案就如此設(shè)計(jì),國(guó)羅便是繼承者之一。

國(guó)語(yǔ)羅馬字的頒布,也迫使“注音字母”不得不改名。由于國(guó)語(yǔ)羅馬字終極目標(biāo)是替代漢字,原來(lái)的注音字母也包含著“字母”二字,容易使大眾產(chǎn)生誤會(huì):注音字母也要替代漢字。1930年4月21日,吳稚暉提出《改定注音字母名稱(chēng)為注音符號(hào)及推行辦法案》:“教育部前頒注音字母……與假名相同,僅適注音,不合造字,稱(chēng)為字母,名不副實(shí),……亦宜改稱(chēng)為注音符號(hào),以昭核實(shí)。”此案于當(dāng)日通過(guò)。

蝸行“龜”步,“國(guó)羅派”失敗與遺產(chǎn)

國(guó)語(yǔ)羅馬字成為官方方案后,“國(guó)羅派”雖然積極宣傳和推行國(guó)語(yǔ)羅馬字,但結(jié)果卻不盡如人意,國(guó)語(yǔ)羅馬字自始至終都沒(méi)有走出精英圈子。1937年,抗戰(zhàn)全面爆發(fā),內(nèi)憂外患的社會(huì)背景下,它更是幾乎銷(xiāo)聲匿跡。 黎錦熙感嘆出現(xiàn)了“龜走”的局面。有人將國(guó)語(yǔ)羅馬字難以推行的原因歸咎于當(dāng)時(shí)的戰(zhàn)亂環(huán)境,這顯然是有失偏頗的,國(guó)語(yǔ)羅馬字的失敗原因其實(shí)是多方面的。

首先是政府支持不利和注音符號(hào)地位的穩(wěn)固。國(guó)語(yǔ)羅馬字自公布以后,并沒(méi)有在學(xué)校里和社會(huì)上得到廣泛應(yīng)用,而只是出版了少量的課本或教材。課本只有黎錦熙的國(guó)語(yǔ)羅馬字《國(guó)語(yǔ)模范讀本首冊(cè)》和趙元任的《新國(guó)語(yǔ)留聲片課本》。而它的國(guó)內(nèi)對(duì)手注音符號(hào),卻是一直受教育部門(mén)青睞。1930年7月,教育部頒布《各省市縣推行注音符號(hào)辦法》,第一條便指出,“推行注音符號(hào),應(yīng)當(dāng)在最短時(shí)間,使全國(guó)識(shí)字的人利用注音符號(hào),教導(dǎo)全國(guó)不識(shí)字的人從使用注音符號(hào),進(jìn)而認(rèn)識(shí)文字,以達(dá)到全國(guó)人人識(shí)字的目的”。1933年,教育部規(guī)定“小學(xué)教科書(shū)一律加注注音符號(hào)、兒童讀物及民眾讀物一律用國(guó)語(yǔ)文編輯并附注注音符號(hào)、各種書(shū)籍雜志等印刷品上最低限度須于名稱(chēng)上加注音符號(hào)”。1934年1月,教育部發(fā)布第869號(hào)訓(xùn)令,要求:“(一)各級(jí)教育機(jī)關(guān)辦理社會(huì)教育人員,必須認(rèn)識(shí)注音符號(hào)。(二)民眾學(xué)校首應(yīng)教授注音符號(hào),以便幫助識(shí)字。(三)民眾讀物以及各項(xiàng)文告,應(yīng)用國(guó)語(yǔ)文編輯,文字旁邊酌量加注注音符號(hào)。(四)民眾學(xué)校、教育館、圖書(shū)館、閱報(bào)處等公共場(chǎng)所,應(yīng)購(gòu)辦國(guó)語(yǔ)圖表、注音書(shū)報(bào)、注音符號(hào)機(jī)片等,設(shè)法陳列,廣為傳習(xí)推行。”這是對(duì)社會(huì)民眾學(xué)習(xí)使用注音符號(hào)和學(xué)習(xí)漢字的再次強(qiáng)調(diào)。這個(gè)時(shí)候,別說(shuō)是取代漢字了,就連取代注音符號(hào)地位也是個(gè)問(wèn)題。

其次,威妥瑪拼音的強(qiáng)力阻止。1892年,根據(jù)英語(yǔ)母語(yǔ)人士使用習(xí)慣設(shè)計(jì)的威妥瑪拼音經(jīng)翟理斯《華英字典》改良后,迅速成為西方人使用最多的漢語(yǔ)拼音方案,國(guó)羅無(wú)法撼動(dòng)它的強(qiáng)勢(shì)地位。“則規(guī)定拼音法式爾傳播最廣的,當(dāng)首推清道咸年間駐華英公使威妥瑪,他著有《語(yǔ)言自邇集》;后來(lái)把好幾萬(wàn)字注明官話和方音的,則以蓋爾(即翟理斯)的《華英大字典》為最大。”(《國(guó)語(yǔ)運(yùn)動(dòng)史綱》)《華英字典》也成為了清末民初外國(guó)公使翻譯、海關(guān)官員及留華學(xué)生人手必備的日常工具書(shū)。當(dāng)時(shí)社會(huì)風(fēng)氣仍處于一種“稅關(guān)、郵局、公牘、報(bào)章、人名地名,必經(jīng)西譯”的局面(1926年11月9日《教育部國(guó)語(yǔ)統(tǒng)一籌備會(huì)公告》);更有甚者,像中國(guó)海關(guān)總稅務(wù)司這個(gè)要害部門(mén)還掌控在英國(guó)赫德家族的梅樂(lè)和(赫德外甥)手中, 國(guó)羅如何能夠從威妥瑪拼音中搶得地位呢,毫無(wú)可能成為國(guó)際交流的工具。

第三,自身體系過(guò)于繁瑣。國(guó)語(yǔ)羅馬字以字母變化來(lái)標(biāo)聲調(diào),在推行過(guò)程中,這些繁瑣又復(fù)雜的拼寫(xiě)規(guī)則使得它的傳播和普及受到很大阻力。方案頒布當(dāng)年的12月,就發(fā)生了一件令“國(guó)羅派”灰頭土臉的事情。教育部規(guī)定北平的羅馬字拼音為“Peiping”,錢(qián)玄同、黎錦熙立即致函部長(zhǎng)蔣夢(mèng)麟提出抗議,指出:按“國(guó)音字母第二式”(即國(guó)語(yǔ)羅馬字),其正確拼法應(yīng)是“BeeiPyng”;而“Peiping”按國(guó)羅的讀法,對(duì)應(yīng)的漢字是“胚娉”。教育部都搞不明白,民間就更不用說(shuō)了。魯迅也拿此事開(kāi)測(cè)“國(guó)羅派”,說(shuō):“幾個(gè)讀書(shū)人在書(shū)房里商量出來(lái)的方案,固然大抵行不通。”(魯迅《門(mén)外文談》)

最后,拉丁化新文字的異軍突起。1931年9月,海參威召開(kāi)了中國(guó)文字拉丁化第一次代表大會(huì),確定了“北方拉丁化新文字”的拼寫(xiě)原則。自此之后,中國(guó)引來(lái)了人人做倉(cāng)頡的年代。從1934年到1937年,繼“北拉”之后,中國(guó)拉丁化新文字又編出了寧波、上海、福州、廈門(mén)、廣州、客家等多種方言方案,遠(yuǎn)比國(guó)羅成氣候。魯迅當(dāng)時(shí)正在搞大眾語(yǔ)運(yùn)動(dòng),他不看好國(guó)羅,卻對(duì)拉丁化新文字高度贊賞:“現(xiàn)在的中國(guó),本來(lái)還不是一種語(yǔ)言所能統(tǒng)一,所以必須另照各地方的言語(yǔ)來(lái)拼,待將來(lái)再圖溝通。”(魯迅《關(guān)于新文字》)

國(guó)語(yǔ)羅馬字前有注音符號(hào)和威妥瑪拼音阻擋,后有拉丁化新文字沖擊,自始至終都沒(méi)有得到很好地推行。在當(dāng)代,它的知曉率也不如注音符號(hào)。不過(guò),國(guó)語(yǔ)羅馬字也取得了一系列的成果。首先是確立了“北京音為全國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)音”的原則;其次,給當(dāng)代漢語(yǔ)拼音方案提供了借鑒。周有光說(shuō):“漢語(yǔ)拼音方案的聲母和韻母差不多一半相同于國(guó)羅,一半相同于北拉,而標(biāo)調(diào)方法來(lái)自注音字母。”

參考文獻(xiàn):

市川勘,小松嵐:《百年華語(yǔ)》,上海教育出版社,2008年

黎錦熙:《 國(guó)語(yǔ)運(yùn)動(dòng)史綱》,商務(wù)印書(shū)館,2011年

劉振平:《趙元任與國(guó)語(yǔ)羅馬字拼音法式——紀(jì)念趙元任先生誕辰120周年》,《北華大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》第13卷第4期,2012年8月

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司