- +1

科學家用中性氫最新觀測繪制出銀河系的“血管網絡”

銀河系中彌散的中性氫原子(HI)是孕育恒星形成區的子宮,也是大質量恒星在其生命周期中所注入的大部分能量的介質。因此,對中性氫原子的分布和動力學的研究,對于理解星際介質中能量和物質循環至關重要。

近日,來自歐洲一隊天文學家(J. D. Soler等人)利用德國Effelsberg 100米和澳大利亞Parkes 64米射電望遠鏡,對銀河系銀盤附近中性氫原子的21厘米發射線進行了觀測。從獲得的射電數據中,研究者們利用Hessian矩陣分析技術挑選出一系列的纖維狀結構,用Rayleigh統計檢驗的方法分析其空間指向,并給出了這些“銀河血管”的三維影像學分析。

相關論文以《氫原子發射的纖維狀結構揭示的銀河動力學》(“The Galactic dynamics revealed by the filamentary structure in atomic hydrogen emission”)為題,發表在最新一期著名天文學期刊《天文學與天體物理學》(Astronomy & Astrophysics)上。

在研究中,天文學家們也發現,銀河系中性氫原子的纖維狀結構相對銀河系銀盤的指向,會隨著其與銀河中心距離的變化而逐漸變化。在銀盤中心,大部分中性氫原子纖維狀結構垂直于銀盤,或是沒有明顯的指向偏好;而銀盤外側10—18 kpc(kpc,千秒差距,天文學上量度距離的一種單位,等于一千個秒差距或是3261.56377716743353658491光年)的區域內,中性氫原子纖維狀結構則與銀盤平行;在銀盤外側,纖維狀結構的分布還隨著銀盤的翹曲等結構發生變化,并可能反映出銀河系和其附近衛星星系相互作用的影響。

研究者們推測,在銀河系中心,中性氫原子垂直提升可能是受到歷史上超新星反復爆發活動產生的能量的影響;而在銀河系外圍,中性氫原子纖維結構的水平分布很可能是銀河系旋轉和剪切的結果。

這些觀測結果也表明銀河系的原子氣體分布與附近的漩渦星系類似,此前科學家們在銀河系附近的漩渦星系內部發現了可能由超新星風產生的洞,而在外部則主要是旋臂和湍流。

中性氫掃天勾勒銀河系輪廓

氫是宇宙中含量最多的元素,幾乎無處不在。而在單個星系內,氫的存在形態可以是電離氫(HII),中性氫原子(HI)以及氫分子。通常而言,中性氫原子主要集中在晚型星系的盤面內,這些區域本身密度不太高,不足以坍縮形成恒星,但它們卻充當著新一代恒星形成的原料庫,在恒星生命循環中扮演著重要的角色。

從上世紀50年代,科學家們開始用21厘米的無線電波對宇宙中的中性氫進行觀測。這是由于中性氫原子在沒有吸收光子的情況下,自身也會產生輻射。當處于基態的中性氫原子的電子自旋和核自旋相互作用,電子自旋會從與核自旋平行的高能態躍遷到與核自旋反平行的低能態,發出波長為21厘米、頻率為1420.4057517667 MHz的射電譜線。

利用這條譜線,天文學家可以推斷宇宙中中性氫原子的分布。在觀測中,這段無線電波也不會被星際塵埃吸收,而正是因為這種塵埃的吸收機制的阻礙,使得光學的觀測方法在超過幾千秒差距的距離上幾乎無效。

1954年—1958年期間, 天文學家利用中性氫射電的多普勒頻移與銀河系旋轉曲線構建了銀河系外圍的正面圖像。2005年, 天文學家通過分辨率為36角分的LAB(萊頓-阿根廷-波恩)射電望遠鏡進行了第一次全天空中性氫觀測發現,銀河系是一個由四條旋臂組成的非軸向螺旋系統,其臂長從銀河系中心來測算至少25kpc。

對中性氫射電的進一步研究也確定了銀河系其它旋臂的結構。2011年,同樣是利用LAB射電望遠鏡觀測,天文學家在距離銀河系中心約15 kpc處的銀河第一象限處,發現了一個假設的旋臂結構,它位于銀河系四大旋臂之一的外臂(Outer Arm)以外。2005年,天文學家使用分辨率為2角分的SGPS干涉望遠鏡對中性氫射電進行觀測,在銀河系的第四象限中確定了可能的遙遠旋臂。

除了旋臂結構,天文學家還利用中性氫原子的射電解釋了銀河系盤面的翹曲、耀斑,并追蹤到了銀河系中主序星、超新星和其它高能量過程的能量輸入印記。

中性氫纖維狀結構繪制銀河系“血管”

從上世紀70年代起,天文學家陸續發現了銀河系中性氫原子分布的各種結構。1973年,天文學家第一次對銀河系銀盤的中性氫射電成像,展現了一系列殼狀、弧狀和纖維狀結構。其中,中性氫的殼狀結構被認為可能是由星系內部的恒星風和塵埃共同作用形成。

天文學家們也特別注意到了那些垂直于銀盤的纖維狀結構,稱它們“就像從銀盤中爬出來的蟲子” 。基于分辨率為4角分和30角分的單碟望遠鏡觀測數據,天文學家發現這些纖維狀結構具有沿著局部星際介質磁場分布的優先指向。這種排列可能是磁場導致的速度各向異性,沿磁場線的物質坍塌,激波或氣體密度分布不均的產物。

2020年,天文學家Soler等人在Hi/OH/重組線(THOR)調查中,通過對基于40′′分辨率的中性氫干涉觀測的分析,揭示了中性氫射電中的大多數纖維狀結構與銀河銀盤面平行,但銀河系第一象限中一部分由垂直的中性氫纖維結構主導,這種情況的出現,最有可能是歷史上超新星的反復爆發的反饋和星際磁場的綜合效應造成。

在這次最新的中性氫纖維結構研究中, 研究者將Soler等人(2020)的分析擴展到整個銀河系銀盤,在銀河系的經度和緯度上進行擴展。文章作者也解釋,他們的研究目的不是將中性氫的這些纖維狀結構定義為三維空間中的物體,例如旋臂或細氣體鏈,而是為了研究銀河系銀盤中原子氣體分布的一般各向異性。

文章指出,纖維狀結構指向是中性氫射電的一個特征,與纖維狀結構的寬度和長度等其它特性相比,它對角分辨率的依賴沒有那么明顯。如果把纖維狀結構理解為星系強度場的特征,而不是物理對象,則這種分析可以表現射電分布的各向異性。考慮到銀河銀盤的自然對稱軸,這一特征尤其與之相關。星系的引力勢、以及由圓周運動和旋臂引起的拉伸自然會產生水平分布的中性氫纖維結構。偏離這種自然情況的各向異性可能表明銀盤中氣體上升或下降的能量過程。

跟Soler團隊在2020年的研究一樣,此次研究者們也采用Hessian矩陣技術對纖維狀結構進行選擇編碼,并用Rayleigh技術進行統計檢驗。

具體而言,研究者通過假定圍繞銀河系中心的圓周運動以及一個標準的旋轉曲線,分析了中性氫原子在銀河系銀盤中的分布。首先,他們關注了日心半徑的纖維狀結構的指向,以研究角分辨率和距離的綜合效應,其次,他們比較了在不同日心運動距離下纖維狀結構的指向,最后研究者分析了隨著銀河中心半徑的變化,并得到了中性氫原子在銀河系銀盤平面空間指向的正面視圖。

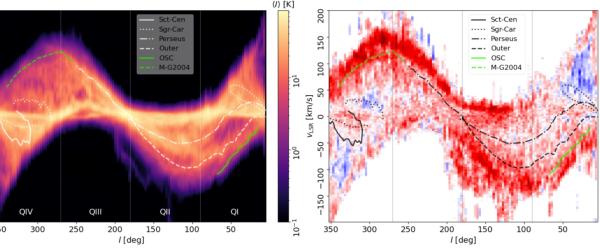

圖一:銀河系銀盤經度-視線速度圖:作者用不同的線標明出了銀河系主要的旋臂結構。左圖的顏色代表中性氫原子的輻射強度,而眾多纖維結構就暗藏其中。右圖則展示了利用Rayleigh統計給出的不同纖維結構的指向。

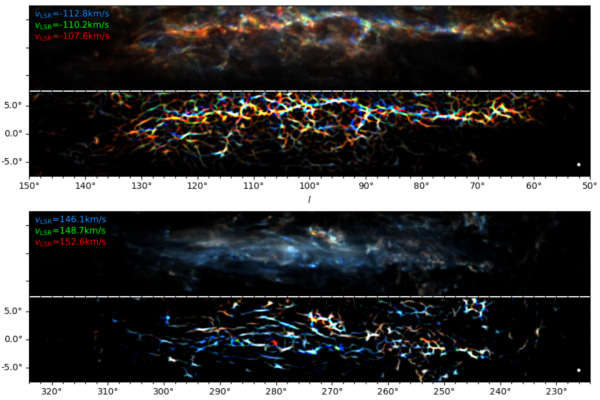

圖二:研究者利用可視化技術把確定的纖維結構從背景輻射中凸顯出來,并選取三個速度通道做成了一張帶3D效果的彩色圖。如同一頭巨獸體內的血管網絡。

有業內人士評論稱,這些纖細的“血管”的分布和指向講述的是銀河系過去的漫長歷史里,恒星死亡后的能量是在哪里、被以何種方式返還給星際介質的故事。其中還可能包含著向著銀盤的氣體吸積、星際介質內宇宙線引起的能量擴散、以及大規模超新星爆發產生的“銀河噴泉”事件的重要信息。

除此之外,研究者們還在論文中推測,在銀河系中心半徑Rgal ≈ 15 kpc的范圍內,中性氫原子在纖維狀結構中的含量大致是恒等的,這個觀察結果可能與中性氫氣體的冷熱相的質量比有關。但最終證明這一假設需要進一步對中性氫原子的相位進行表證。

“中性氫原子仍然攜帶著驅動擴散的氣體原子凝聚成新恒星的動力學的關鍵信息。”研究者們稱。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司