- +1

年輕人,Emo該咋辦

原創 李珺瑤 上觀數據

你EMO了嗎?

疫情期間,經常聽到年輕人在社會平臺上這么發問。EMO是一個網絡流行語;原本是一種情緒化的音樂風格,但到了互聯網世界里,被網友們衍生出“喪”“憂郁”“傷感”等多重含義。

學業停滯,就業競爭壓力增強,未來不確定性更大……正處于人生探索階段的年輕人,對未來的規劃和原本生活的秩序也都被這突然的危機打亂,焦慮感和無措感自然加重。

針對于此社會現狀,有什么安心良策呢? 解放日報·上觀新聞記者與上海大學歷史系的成慶老師作了交談。

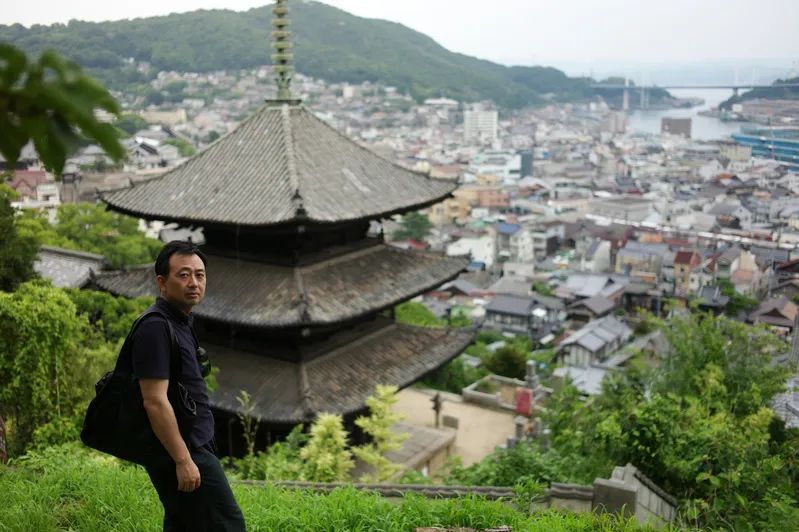

受訪者供圖

疫情給了年輕人參與社會的機會

問:您覺得這一波疫情對年輕人,尤其是經歷了較長封控的年輕大學生造成了什么影響?

成慶:疫情肯定給大學生造成了負面影響,尤其是長期處于封閉空間下,情緒上多多少少出現了問題.... 這兩天我也在社團中和學生們進行一些關于疫情影響的討論。

其中可能有一些角度,是我們不大能預料到的,比如有的學生會覺得疫情給了更多的空閑時間去讀想看的書,聽想聽的音樂。這個過程中,他們獲得了自由學習生活的感覺。疫情還讓他們有機會參與社區的服務與交流,感覺到社區的人際關系變得更加緊密了。

疫情的危機其實帶來一些新的變化,比如學生們開始意識到該如何與社會中形形色色的人相處。他們過去都是個人化的自處方式,用流行的說法,多少有點“社交恐懼癥”,不愿意與人打交道。疫情的長期封鎖,則“強迫”他們有了另外的集體生活,獲得了新的集體合作經驗,類似像學校里同學們自發組織的“個人物品交換活動” ,就建立了新的社交聯系,形成了他們過去不大會有的新的關系模式。雖然這種關系模式是短暫和特殊的,但多少會讓人意識到集體生活的積極作用。

再舉個例子,近期許多上海的大學生都開始陸續返鄉,為此,他們也成立了很多返鄉互助群,互相分享乃至互相幫助。從人生的成長經歷來看,或許多年之后他們會懷念這段同舟共濟的經歷。而這些,都將成為他們人生的重要閱歷。

另外我注意到的一點是,過去和這些年輕的大學生談到宏大的社會問題或社會政策時,他們往往不會回應,甚至也不會主動去思考,認為和自己沒有太大關系,但這次的疫情卻把他們強行卷入到對這些問題的思考里來,這無疑是一次非常有效的“社會化”過程。

所以我的看法是,任何一場危機,留下的絕對不僅僅是傷感和悲痛,還會留下一些其它層面的東西,值得我們去反思,去展望未來到底該如何改善,這樣的社會才會有動力和活力。我個人其實期待會有一個新的開始,因為這次的疫情對這些年輕人來講的確是一次身心的大危機,但是也是非常重要的認識自己以及社會的契機。

問:您認為讓年輕人“參與集體性的活動”,是不是讓他們緩解焦慮的一劑良藥?

成慶:人作為社會生物,當面臨困難時,可能除了物質層面的基本需要,而更需要一種集體性的認同,這是需要他在這場危機中自己去尋找的。

在馬斯洛的需求原理中,撇去最基礎的生理需求,其他還有我們所說的認同的需求,被愛的需求及自己社會實現的需求等等。

對今天的普通中國人而言,最基礎的認同理應來源于家庭。但在現代化的轉型過程中,今天家庭單位的規模遠不比以前,另外在社會流動背景下,家庭的穩定性也變得脆弱。所以很多年輕人雖然也組建了自己的小家庭,但在日常生活中,他們在精神層面上其實缺乏群體的認同滿足。而這樣的認同感,在職場上也很難獲得,因為中國的企業模式并不足以提供這樣的認同需求。

所以鼓勵參加公共性的社會活動,其實就可以把我們的日常認同“在地化”。不僅僅是跟好朋友去喝個下午茶、逛街這樣的日常行為,可能更需要的是參與某些帶有公共性的集體活動,比如做慈善活動的志愿者,去戶外旅行,去共同參與一項體育活動等,其中的意義感就會填補心理需求中很重要的一部分。進行社會服務所感受到的回饋滿足感,是非常飽滿的,也有重要的公共價值。

如果年輕人在這場疫情之后,有意識地看到這些需求,并自發地慢慢搭建起不同的公共平臺,讓更多人感受到更豐富的生命內在,自己也許也能擁有更多元的認同滿足。

學會自己掙脫社會的“牢籠”

問: 眼下,社會秩序恢復在即,從“長期處于封閉空間”到“即將重新面對現實社會”,對于有期許的年輕人,在心理上會有落差感,在這一時刻您會有什么建議給到學生呢?年輕人該如何做疫情后的能量修補呢?

成慶:我在疫情之初,曾給華東師大的同學們作過一次講座,當時主要談的“安心之道”,強調處于危機的環境里,我們暫時讓自己不要被負面的情緒壓倒。佛學中有一個觀念,那就是人其實是“非主宰性”的。意思大概是指,任何事態的發展是無法憑借我們一己之力去主宰或影響的,而是有多元的因素與條件共同作用。所以,如果我們能意識到“非主宰性”無時無刻的存在,其實就是幫助我們能夠緩和自身當無法改變環境時所產生的“焦慮情緒”。

而對于今天的年輕人,又可能要逐漸從“安心之道”走向“安身之道”,比如“怎么重新理解你跟周圍的人、單位、社區、社會甚至國家的關系”,這都是屬于“安身”層面的。最基礎的層面,就是要“讓自己活下來”。對于現在的年輕人而言,“安身”的意義大概在于畢業了之后就業的問題,找一個讓你可以生活下去的職業。

問:說起“安身”,目前就業形勢十分嚴峻,“內卷”現象普遍,社會環境整體對年輕人造成了很大的壓迫感。您作為導師是否有關注到這些現象?

成慶:你說的這個壓力是普遍存在的。

今年就業情況特殊,人才交流會舉辦機會少,還有就業市場萎縮,再加上互聯網裁員,年輕人也在想“怎么辦” 。在社會主流環境的逼迫下,好像只有“考公”、 “考研”甚至“考教資”的選擇了。這個“求穩”的趨勢在這幾年很明顯。很多畢業生也不再留在大都市打拼,可能畢業了就直接回到家鄉,這是他們在社會環境的逼迫下作出的集體性選擇。

當社會發展紅利消逝時,這些年輕人能不能從中找到自己未來的職業方向?目前看來,雖然有學生也在思索如何讓自己的適應能力更強,但大部分人似乎還是想迫切地找到一份比較穩定的工作。

但穩定并不代表不焦慮,或許意味著內心更為焦慮。年輕人最大的焦慮,就是已經不敢擁抱不確定性,內心糾結,缺乏面對失敗的勇氣。

而未來的社會,最需要的可能反而是愿意不斷嘗試和學習的人,但現在的大學卻往往很難培養出具備這種認知理念的人才,充滿了工具主義的價值觀,大家都瞄著獎學金和各種證書,評價標準偏向于那些遵守單一規則的人。

問:您在講座中也講到您這一代人生活經歷的維度更豐富些,比如體驗過相對貧困的農村生活,體驗過職業經歷的各種挫折,但現在的大學生,大多數生下來就衣食無憂,他們能通過什么樣的機會去尋找屬于自己的“生命的實踐性”或“生命的價值體驗”呢?

成慶:不是年輕人的內心不豐富、不熱情,而是每一代的“風口”不同。

舉個例子,如前些年的互聯網風潮,可能塑造了一代互聯網的英雄。但這一代年輕人卻還沒有找到適合他們的領域。

疫情帶來的啟示可能是,年輕一代的生命熱情,未來能不能轉向例如剛才談到的“社會服務”上呢?

在你的工作、娛樂消遣之外,我們還有自己的“業余時間”,我們或許可以思考,除了職業人、娛樂人、家庭人的角色之外,我們又要如何為這個社會服務?就像這次疫情當中,許多年輕人在社區的公共服務中扮演了非常積極的角色,這種能量如何在未來的日常生活中繼續展現出來,或許是值得我們去思考的地方。

至于你說的“生命體驗”,我覺得首先年輕人要有意識做社會的先驅者和開創者。社會沒有的,就要靠自己去創造這些平臺。這些其實是這一代人在生命實踐的道路上需要面臨的重要挑戰。

(題圖來源:視覺中國)

原標題:《年輕人,Emo該咋辦》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司