- +1

人造肉在美國暴跌,中國市場為什么還喜歡?

最近,曾被比爾·蓋茨押注的“人造肉第一股”Beyond Meat股價較最高點下跌90%,一季度虧損擴大至1億美元。

Beyond Meat遭遇股價和業績“雙殺”的背后,是全球人造肉市場的熱度驟降。

看起來,之前被資本哄搶的人造肉似乎像比特幣一樣充滿泡沫。現在資本也失去了耐心和熱情,因為人造肉在口感、技術、價格等各方面都有太多需要跨過的坎兒。有網友形象地指出,人造肉雖然賣得比肉都貴,但吃起來甚至還不如辣條香。

然而,幾乎與Beyond Meat股價暴跌同時,我國發改委卻在《“十四五”生物經濟發展規劃》中提到,有序發展全基因組選擇、系統生物學、合成生物學、人工智能等生物育種技術,發展合成生物學技術,探索研發“人造蛋白”等新型食品。

消息一出,山東赫達、雙塔食品、華寶股份、東寶生物、誠志股份等A股“人造肉”企業股價集體上漲。

因為人造肉就是“人造蛋白”食品的一種。

同樣的東西,在同一時間遭遇了兩種截然不同的命運,其中的原因值得分析。

作者 | 第二人生

編輯 | 齊馬

商隱社研究團隊商業組

本文為商隱社原創文章,轉載請聯系后臺

像比特幣一樣充滿泡沫?

2019年5月2日一定是令股市震驚的一天。

這一天,人造肉頭部Beyond Meat在納斯達克上市,當天股價暴漲163%,創2000 年以來市值2億以上公司上市首日漲幅最高記錄。同年7月底,其股價已上漲了三倍,成為“人造肉第一股”。

比特幣早期投資者邁克爾-諾沃格拉茨認為:

“投資者對美國‘人造肉第一股’Beyond Meat的熱情涌動就好像比特幣泡沫高峰時一樣。”

兩周后,美國另一人造肉巨頭Impossible Foods(IF)獲得來自香港首富李嘉誠旗下維港投資高達3億美元的融資。

人造肉摧枯拉朽般火出了圈。這個百億規模新型產業的火,從國外燒到了國內。

粉絲龍頭企業雙塔食品做起了粉絲生產的衍生品——豌豆蛋白,如今,它對豌豆的提純度達到88%,成為世界最大豌豆蛋白供應商,市場占有率40%。

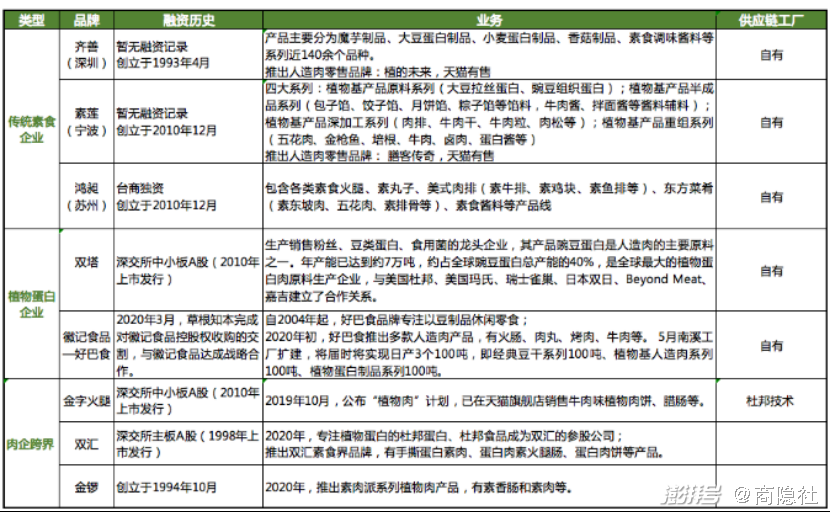

傳統的素食品牌,比如素蓮、鴻昶、齊善,也都著手布局人造肉,借助固有的大豆蛋白產業鏈和技術,開發人造肉產品。

傳統的肉制品公司,比如雙匯、金字火腿也紛紛入局。2020年年初,雙匯就以7.3億收購6家人造肉相關公司部分股權;網紅羅永浩在直播間帶貨金字火腿人造肉系列新品“金字植物臘腸”。

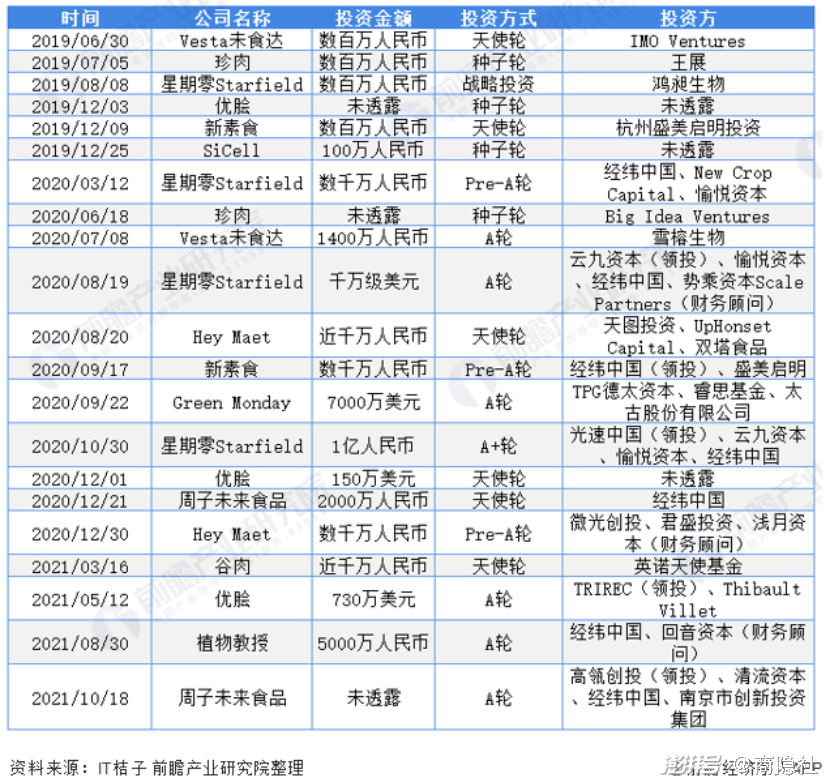

當然,這還都只是老公司開發新業務,初創公司也像雨后春筍般涌現。

成立于2019年的星期零,曾創下七個月內連續拿下三輪融資的創舉,短短三年,星期零與全國超100家品牌達成了合作,產品已進駐全國超3萬家門店。

同時嶄露頭角的還有珍肉,2019年中秋時節,珍肉率先推出了全球首款人造肉月餅,限量銷售的3000份月餅在預售期便被搶購一空;

Hey Maet后來居上,2020年4月成立,8月就完成了近千萬元種子輪和天使輪融資,12月完成了數千萬的Pre-A輪融資。

同一賽道的還有庖丁造肉、未食達、雀巢旗下的嘉植肴等等。

圖片來源:前瞻產業研究院制圖

你可能要問,直接吃肉不香嗎,為什么要造人造肉?

直接吃肉確實香,但吃肉的弊端也肉眼可見。

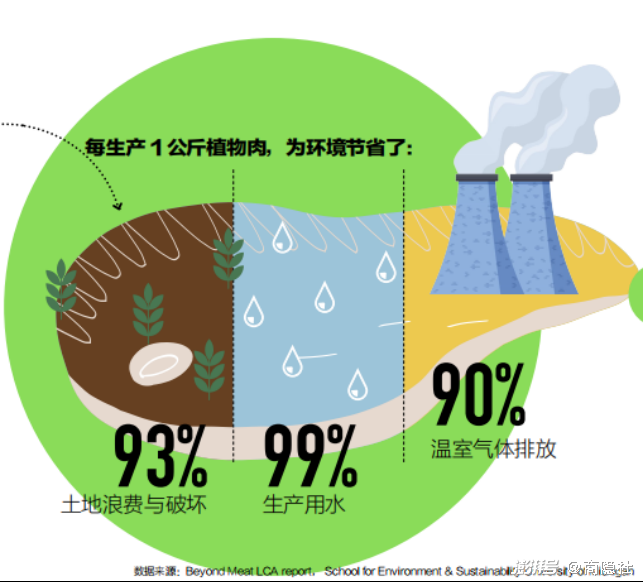

在各方資本的宣傳下,人造肉成為未來健康飲食的代表。相比傳統肉,人造肉零膽固醇、零激素、零反式脂肪酸、零抗生素,且富含人體必需氨基酸。

吃人造肉不但健康還環保。根據Beyond Meat招股書,生產1公斤植物肉相當于為環境節省了93%的土地資源與浪費,99%的水資源和90%的溫室氣體排放。

圖片來源:星期零制圖

按說健康、環保且有資本助力的人造肉前途一片光明,可是看Beyond Meat股價卻好像不是這么回事。

Beyond Meat的股價自去年6月末達到頂峰后便一路下跌,如今,股價較最高點下跌90%。

不但股價崩盤,業績也下滑。財報顯示,Beyond Meat一季度凈虧損由上年同期的2727萬美元擴大至1.005億美元。

Beyond Meat股價

圖片來源:百度股市通制圖

作為Beyond Meat的豌豆蛋白供應商,雙塔食品的業績也跟著下滑。公司4月19日披露的一季報顯示,一季度實現營收4.49億元,同比減少4.06%;凈利潤5148萬元,同比減少48.3%。

除此之外,人造肉品牌在各大平臺的銷售成績似乎都不理想。

從天貓渠道來看,星期零食品旗艦店的粉絲僅有4000余人,最大的爆品是蛋白棒,銷量僅有700+,但不屬于植物肉產品;Beyond Meat店鋪粉絲僅突破1萬,銷售最好的產品500余人付款;此前在金華金字火腿旗艦店銷售的人造肉植物肉餅,目前已下架。

曾經火出圈,讓比爾·蓋茨、李嘉誠都紛紛投資壓注的行業新貴怎么就走下坡路了呢?

這還得讓我們從它的產業鏈說起。

困于技術和市場

人造肉其實主要分兩種,一種是植物肉,一種是動物培育肉。

植物肉是利用大豆、豌豆等的植物蛋白,通過混合、擠壓、剪切等關鍵技術生產加工成類似動物肉的口感、味道或外觀的食品。

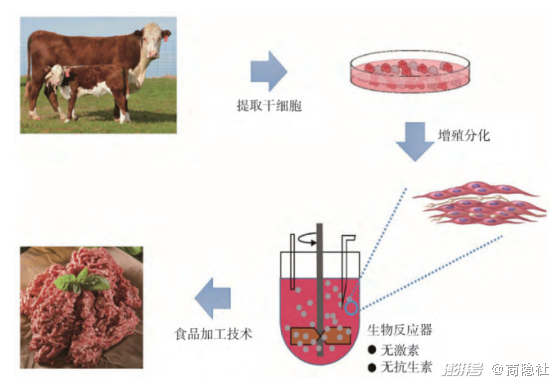

而動物培育肉,是要在特定的培養條件下,在培養基中利用動物肌肉細胞中的多能干細胞等培養出來的具有傳統肉類結構、風味口感的人造肉。

目前,市面上99%的人造肉都是植物肉,細胞培養肉還在實驗室里沒畢業呢,所以這里只說植物肉產業鏈。

中國植物蛋白價值鏈及主要玩家

圖片來源:羅蘭貝格制圖

上游自然是原材料、配料供應商,主要原材料是大豆蛋白和豌豆蛋白,配料主要是生產植物肉需要的黏合劑、調味劑、著色劑等,比如改善植物肉口感的纖維素醚,主要由山東赫達生產。

中游一般有兩種企業,一種是初創公司,有技術,有研發團隊,但沒資金,比如星期零、珍肉。

另一種是傳統素食或傳統肉類行業想拓展業務的老牌公司,有資金,有工廠,但沒人造肉技術,比如素蓮、雙匯等。

于是他們一拍即合搞起了合作,初創公司提供技術,老牌公司代加工。當然,也有些老牌公司干脆入了初創公司的股。在這樣的機制下,中游企業就生產出了植物肉的成品或者半成品,供給下游企業。

下游就是搞零售的天貓、盒馬、京東以及做餐飲的星巴克、肯德基、麥當勞等。

當然,上中下游企業并不總是涇渭分明,可能或多或少都會向上下游拓展,比如雙塔既是豌豆蛋白供應商,也可以獨立生產植物肉;星期零近年來也逐漸形成了自己的工廠。

大部分公司的植物肉主要采用大豆蛋白是因為,大豆的蛋白含量很高,蛋白的凝膠特性好,這樣更容易產生肉類的纖維質感,而且它的氨基酸組成很接近人體需求。

圖片來源:深圳國家高科技產業創新中心制圖制圖

市場上主流的國外大豆蛋白供應商有美國ADM、杜邦等,我國大豆分離蛋白產地主要在山東,占全國市場份額的80%,代表企業是禹王生態、三維。但限于我國大豆產量總體不高,嚴重依賴進口,國內大豆蛋白供應商產能上處于劣勢。

而要說到豌豆蛋白就不得不提雙塔食品。雙塔原本以產粉絲為主,過程中產生的副產品蛋白和纖維以前都被用作農田肥料和動物飼料。

人造肉概念興起后,雙塔開始加大研發力度。結果一發力,2019年其食用蛋白占總營收比例達25%,竟超越了粉絲生產,成為雙塔的主業務。

各項業務占比對比

圖片來源:36氪制圖

但相比大豆中30%的蛋白含量,豌豆中的蛋白含量僅有2%,加工1萬噸豌豆,才能得到200噸左右的豌豆蛋白,直接限制了雙塔的大規模擴產。

大豆蛋白主要是國外供應,豌豆蛋白的蛋白含量又太低。總體而言,中國市場的植物肉產業鏈在原料供應上并不占優勢,這恐怕是導致后期植物肉成本過高的一大因素。

從中游來看,以雙匯為代表的傳統肉制品公司都在以投資入股或戰略合作的方式入局人造肉。但問題是,他們不掌握植物肉制造的核心技術,研產銷分離的模式勢必進一步增加植物肉的成本。

圖片來源:FoodPlusHub制圖

蛋白供應的劣勢疊加研產銷分離的現狀,無形間加大了植物肉的成本,但讓植物肉成本居高不下的主因是生產技術本身。

初創企業星期零在2019年成立之后,短短一年多就拿下了四輪融資,今年1月又拿下了金額1億的B輪融資。其重要的核心競爭力就是自有研發團隊,掌握核心技術。

星期零與北京工商大學等高校合作,團隊帶頭人是李健教授。他是主攻風味研究領域的科學家,承擔了美國知名植物性食品推廣機構GFI全球14個植物肉和細胞肉前沿課題之一,亞洲范圍內僅他一人。

同樣有研發團隊的還有Hey Maet,多所知名常青藤院校的植物肉研發專家給予其技術方面的支持。

但有研發團隊不等于能把成本打下來,也不意味著做出來的人造肉能被消費者喜歡。

這里面不光工藝復雜,能不能順利商業化也是個大問號。

就拿植物肉生產中最核心的擠壓技術來說,擠壓溫度直接影響肉的彈性、水分、成型,單單這個技術,不同企業就存在很大差異。

此外,要想讓人造肉成為一種食品,光生產出來還不行,還得讓其色香味型俱全。如果說擠壓技術決定了植物肉的口感,那決定植物肉口味的因素可就復雜多了。

通過猛加肉味香精來改善植物肉風味肯定不行,這就又不健康了。而且,以大豆蛋白為原料,讓植物肉有種豆腥味,去除這個味道也挺難。

還有,改善植物肉的色澤也不容易。大家對肉的認知根深蒂固,不能拿一塊一看就不像肉的“肉”來讓人吃,這樣怎么有食欲。但無論添加食用級色素還是通過微生物合成類肉的顏色,都存在一些問題。

這些一環又一環的技術難題直接推高了植物肉的生產成本。

以杭州盒馬鮮生為例,一盒230g的新素食植物“醬牛肉”定價約30元,而同樣的價格可以買到近500g的新鮮牛肉。在天貓平臺,一盒226g的Beyond Meat植物肉漢堡牛肉餅約26元,而在某牛肉產品天貓旗艦店,99元可以買到1000g牛肉餅。

口感不佳再加上價格比真肉還高,讓人們對植物肉興趣怏怏。

現在沒有誰是買一塊植物肉回家自己烹飪,一般都在餐飲店里吃烹制好的植物肉,比如肯德基的植培雞塊;或者在網上買些速凍半成品,比如ECOBUYER的輕食水餃,珍肉的植物肉月餅;再或者是一些零食,比如Hey Maet的雞柳。這些的植物肉只能叫食品。

為什么會這樣?

星期零創始人Kiki接受采訪時說:

“餐飲品牌合作是一個比較輕的方式,消費者坐下來就可以體驗了,不需要任何的烹飪,體驗門檻低,客人體驗它的時候是一道菜了,大家勢必不會對它有一個買回去烹飪之后不好的印象。”

基于這個理念,大多植物肉初創公司采用B2B2C的銷售模式。

這個模式所欠缺的,恰恰是用戶最大的肉類消費場景:買回家一塊肉,自己做。

所以資本和市場不愛人造肉是因為,現在的植物肉只抓住了餐飲連鎖或零食速凍等一小部分消費場景,產品形態也不外乎是肉餅、肉糜、肉丸等后期加工范圍有限、有特定用途的形態。

消費者也習慣性地把植物肉定義為零食、配菜,而非食物、食材。這與資本所構想的,足可替代傳統肉,能夠真正融入百姓生活的未來肉相去甚遠。

當然,B2B2C銷售模式恐怕只是各大品牌對現狀的一種妥協,其實暗地里都在努力發展自己的技術。

從往里面添加香精、色素,用黏合物質的方式來模擬肉的風味、外觀、口感的1.0時代;到采用天然分子技術使植物肉擁有肉特征風味的2.0時代;再到利用植物脂肪酸定向氧化技術,通過植物性油脂模擬出動物肉油脂特征風味的3.0時代。如今,植物肉正邁向通過濕法擠壓、蛋白質定向排列重組,模擬肌肉纖維制的4.0時代。

這樣的植物肉將會以一整塊肉的形式展現給消費者,口感有質的突破,消費人群會更廣泛。

但目前來看,困于技術和市場的人造肉股價跌落,哪怕曾經再輝煌,也敵不過市場的世態炎涼。

中國人為什么要大力搞人造肉?

就在5月中旬美國人造肉企業Beyond Meat等股價暴跌的同時,我國發改委卻在

《“十四五”生物經濟發展規劃》中提到,有序發展全基因組選擇、系統生物學、合成生物學、人工智能等生物育種技術,發展合成生物學技術,探索研發“人造蛋白”等新型食品。

消息一出,山東赫達、雙塔食品、華寶股份、東寶生物、誠志股份等A股“人造肉”企業股價集體上漲。

因為人造肉就是“人造蛋白”食品的一種。

這里的人造肉可就不單單指的是植物肉了,還有尚在實驗階段、但未來可期的細胞培育肉。從某個意義上講,細胞培育肉才是國家發展的重點。

科爾尼全球管理咨詢公司的最新報告顯示,到2040年全球“人造肉”的市場份額將達到60%,其中35%的肉類將由實驗室培育而出,也就是“培育肉”,另外25%將是以植物基替代品為主的植物蛋白肉。

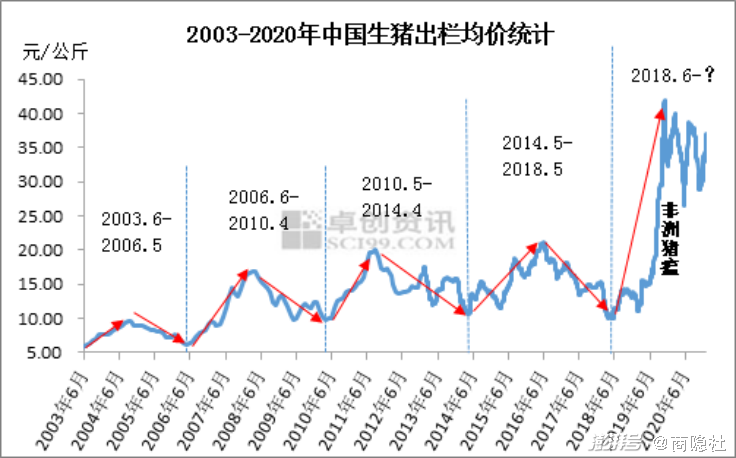

那么問題來了,在資本和市場雙雙冷卻之時,國家為什么要大力發展人造肉?這得從非洲豬瘟說起。

2018年8月3日,農業農村部新聞辦公室發布消息,遼寧沈陽沈北區,確診了國內第一例非洲豬瘟。

恐慌中的養殖戶開始大批拋售生豬,導致豬肉價格一路下滑。一天之內,每公斤價格下滑就達到一兩元,但在下跌了不到1個月后,豬的價格就又漲了起來。

豬死的速度有多快,漲價的速度就有多快。國內豬瘟爆發后短短5個月,公開報道的撲殺病豬就達到8起,超過90萬頭。在此過程中,全國各地豬肉價格上漲了70%—90%。

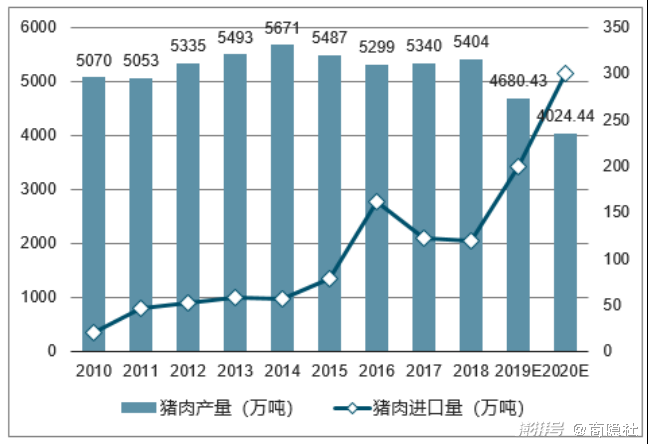

為了維持豬價穩定,保障市場供應,國家開始拋出儲備的冷凍肉。2020年一整年一共投放儲備肉40次,全面累計投放72萬噸,

盡管多次拋儲,但對于遏制豬肉漲價仍然效果有限。因為豬肉缺口實在太大。豬瘟爆發前一年的2017年,全國豬肉消費量為5487萬噸,72萬噸真的不夠看。

殺豬很容易,一刀就解決。養豬卻很麻煩,至少需要三四年時間才能恢復元氣。

為什么要這么久,這里還得了解一下“豬周期”的概念。

圖片來源:卓創咨詢制圖

在我們看來,一個養豬周期,就是買來豬崽,養半年到1年,然后出欄宰殺。周期為半年到1年。

然而,這次豬瘟,除了撲殺豬崽,連同豬崽的父母、祖父母、曾祖父母都一起撲殺了。

一般來說,現代養殖中,一個豬周期,是從豬的曾祖父母這一代開始算。

一直以來,曾祖代豬,主要從國外進口。美國、法國、丹麥、加拿大等國家的育種公司,經過幾十年培育出生長速度快、瘦肉率高、產仔數量較多、更省飼料的曾祖代原種豬。

曾祖代擴大繁殖之后,生出祖代。祖代再擴大繁殖,生出父母代。一般來說,到了父母代,原種豬的優勢性能就容易出現退化了。再下一代,就不能當成種豬來繁殖了,就是用來宰殺的商品代。

父母代生了6—8胎商品代之后,就被淘汰了,宣告著一個豬周期的結束。從曾祖代到商品代,一個周期一般需要4年。

2018年8月爆發的豬瘟,是覆蓋曾祖代到商品代4輩豬的“團滅”,要想恢復到豬瘟之前的水平,同樣需要4年的時間。

一個非洲豬瘟這樣的突發事件,尚需花大力氣用最原始的辦法——撲殺和隔離,用時一年方才遏制住。代價是1/3的豬被撲殺,豬肉價格飛漲以及四年的元氣恢復。足可見豬肉安全保障之脆弱。

以動物為肉類來源的傳統肉類市場天然性地要面臨動物公共衛生問題,非洲豬瘟不是第一次,也不會是最后一次。

而與之相對的,植物肉和細胞培養肉的生產全程人為可控,極大降低了類似風險。

除了非洲豬瘟問題,這幾年中國肉類進口量也在逐年升高,已是全球最大豬肉生產國,但還是供不應求,這個缺口越來越大。

圖片來源:中國產業研究報告網制圖

從2018年到2020年,豬肉進口量連續三年攀升,2020年進口額更是突破了百億美元。不只是豬肉,牛肉也需要大量進口,根源在于“牛源紅利”正在消失,牛肉缺口逐年擴大。

1979年之前的二三十年里,國家大力發展畜力,牛主要作為役用牲畜。之后,屠宰政策放寬,牛肉市場需求量激增,產業也進入快速發展階段。但這時候屠宰的主要是存量牛,還沒有大力發展肉牛養殖,無論大牛、小牛、公牛、母牛,都是直接屠宰賣肉。

這就給產業埋下了巨大的隱患。

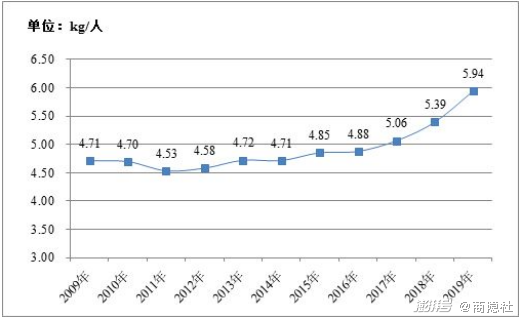

2000年以來,“牛源紅利”逐漸消失,中國肉牛養殖業一直在衰退。自2007年以來,中國牛肉價格一路走高。肉牛存欄量從90年代的1.3億頭一路下滑,到2020年存欄量僅7600多萬頭。

為了維持產業的可持續性,國際上定的肉牛屠宰率安全線為25%,也就是說,100頭牛存欄的情況下,宰殺量不能超過25頭。過去中國的肉牛屠宰率一度高達40%。根據國家統計局數據,到2020年末,中國肉牛屠宰率仍在32%以上。

更危險的是,因為風險大、投資大、成本高、周轉慢等原因,中國能繁母牛數量也在減少。

中國畜牧業協會牛業分會會長許尚忠2020年接受荷斯坦雜志采訪時曾表示,中國繁殖母牛數量遠遠不能滿足國內肉牛發展,至少要增加4000多萬頭才行。

在肉牛產業發展失衡的前提下,又要盡力滿足國內的消費需求。牛肉產量快速增長,但牛肉消費量增長速度更快,產銷量之間的缺口日益增大。

據吉林農業大學教授宋春輝等人測算,到2030年,缺口將達到321萬噸。

中國人均牛肉消費量(2009-2019)

圖片來源:中國畜牧業協會牛業分會制圖

牛肉不得不主要靠進口補充,進口依賴度達到25%。

無論從逐年攀升的肉類缺口,還是從脆弱的動物公共衛生安全看,肉類安全正深刻影響著中國。而人造肉,尤其是細胞培育肉是解決肉類危機的希望。

細胞培育肉這么厲害,它具體是什么東西呢?

它的核心技術是無菌操作技術和細胞培養技術。

首先從動物肌肉中分離具有高度分化活性的肌肉干細胞;接著培養和誘導目標細胞進行增殖和分化;然后提供生長的骨架繼續進行培養誘導形成多核肌管,進一步形成肌肉纖維;最后將獲得的肌肉產品進行相應的加工包裝后便可上市銷售。

按照提取干細胞,然后增殖分化,形成細胞肉的理念,理論上我們可以培育出任何動物肉,也有一些實驗室中成功的先例。

細胞肉培育過程示意圖

圖片來源:江南大學制圖

從上世紀30年代被提出,細胞培育肉已經發展了90年。目前來看,走在世界前沿的是以色列細胞公司FMT。

2019年FMT實驗室培育一磅雞肉的價格是150美元,如今已降到3.9美元,距離商業化僅有一步之遙。

研發了90多年,仍未實現商業化,說明細胞培育肉技術難度更大。需要無數聰明的大腦不斷接力研究,以及充足的資金支持。

如果細胞肉能成功商品化,這一切都是值得的。因為細胞培育肉的想象空間和實用價值遠大于植物肉。

細胞培育肉里是切切實實的動物蛋白,富含動物中所有的營養元素,遠比植物肉更有肉的口感和嚼勁。

等人造肉的口感、味道、外型都不遜色于真肉、成本徹底打下來,而且營養比真肉更豐富,消費者才能建立起對它的消費認知和認可。

只是翻開了個序章

“碳達峰”、“碳中和”這兩個詞大家一定不陌生。

簡單來說,碳達峰是指我國承諾2030年前,二氧化碳的排放不再增長,達到峰值之后逐步降低。

碳中和是指到2060年,直接或間接產生的溫室氣體排放總量,通過植物造樹造林、節能減排等形式,抵消自身產生的二氧化碳排放量,實現二氧化碳“零排放”。

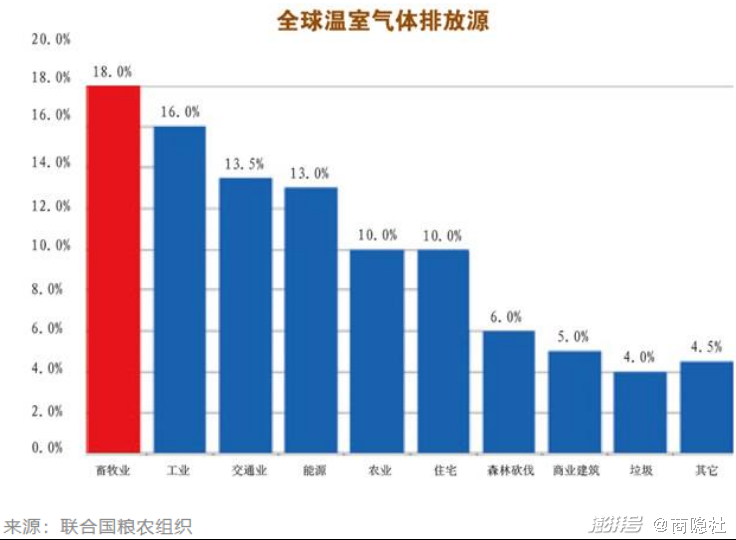

那么,你覺得什么才是全球最大的溫室氣體排放源?

很多人可能想不到,答案是畜牧業。

圖片來源:聯合國糧農組織

據聯合國糧食及農業組織(FAO)公布的一項研究,溫室氣體最主要的來源是畜牧業,與畜牧業供應鏈相關的溫室氣體年排放量總計71億噸二氧化碳當量,占人類造成的溫室氣體總排放量的14.5%,比交通工具氣體排放的總和還要多。

而且,畜牧業對水資源的浪費、對土地的占用及產生的大量垃圾都對環境產生了很大破壞。

有數據顯示,美國的水資源使用5%為家庭使用,55%為畜牧業;2500頭奶牛所產生的垃圾等于41.1萬人口的城市所產生的垃圾;飼養牲畜的農場已經覆蓋了世界總土地的三分之一和超過三分之二的農業土地。

這時候人造肉的意義就凸顯出來了。

與傳統的雞肉、豬肉和牛肉生產相比,細胞培育肉可分別減少63%、72%和81%~95%的土地使用量,可將全球溫室氣體排放量分別降低17%、52%和85%~92%。

這是個理想化的目標,一切都得等到人造肉的口感、味道、外型都不遜色于真肉,成本徹底降下來,而且營養比真肉更豐富,消費者才能真正建立起對它的消費認知。

現在的人造肉,只是翻開了個序章。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司