- +1

日本房地產債務危機啟示錄

原創 張斌 等 中國金融四十人論壇

“

20世紀80年代日本的債務問題與房地產行業有密切聯系。在此后的十余年里,房地產行業始終處于縮表狀態。不僅如此,房地產債務成為整個經濟最脆弱的環節。

總結日本化解房地產債務的經驗教訓,可以得到如下三點政策啟示:

首先,化解房地產債務不是一蹴而就,一次到位的過程,或許要經過幾輪去杠桿;第二,財政政策支持很關鍵,至少不能成為復蘇阻力;第三,貨幣政策應給予適度流動性支持,并與其他宏觀經濟政策協調。

當然,日本的經驗與中國當前的情況存在許多差異,要在認清兩者差異的基礎上,因地制宜地吸取日本化解債務風險的經驗和教訓。

一是城市化的階段不同。中國房地產市場快速發展的大背景是快速城市化階段,而日本彼時基本完成了城市化進程。這意味著中國房價并不存在系統性的高估,不能沿著泡沫破滅的思路來看待房地產資產價格的大幅調整。

二是債權債務關系不同。中國的居民部門始終是加杠桿的主體,制造業和工商業類企業并沒有像日本那樣出現大范圍的深度參與房地產市場,此外,除了銀行,中國大量的信托公司和保險公司也是房地產債務的債權人。

三是面臨的問題不同。中國當前面臨的房地產債務問題并非來自資產端的估值壓力,而是房地產企業的現金流出現了問題。現金流惡化意味著對應的房地產債務可持續性在不斷惡化。這或許比日本當時面臨的挑戰更加嚴峻。

* 本文節選自《2022·CF40中國金融改革報告》分報告《構建房地產新模式》,更多報告內容詳見、。

《構建房地產新模式》課題負責人為中國金融四十人論壇(CF40)資深研究員、中國社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌,課題組成員包括CF40研究部副主任、中國金融四十人研究院青年研究員朱鶴,中國金融四十人研究院青年研究員鐘益、盛中明、孫子涵。

”20世紀80年代日本房地產

債務擴張的經濟背景

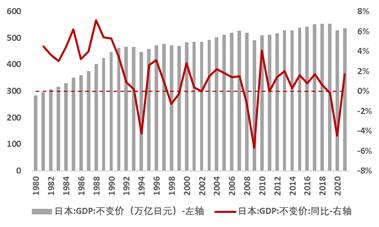

20世紀80-90年代,日本經濟實現高速發展,實際GDP從1980年的284.38萬億日元上漲至1990年的462.24萬億元,十年平均GDP增速達到4.68%。野口悠紀雄 (2018)把這一時期日本經濟發展的驅動因素概括為“三重優勢”:石油價格下降、日元升值、寬松的金融環境。

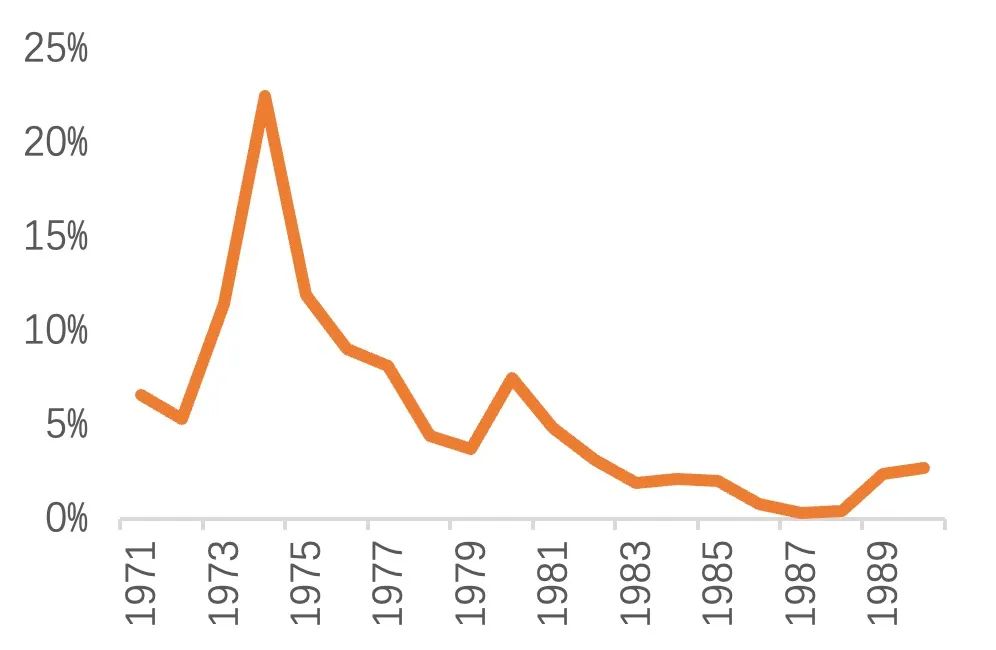

油價下跌緩解通脹壓力。石油危機后,原油價格下調緩和了日本國內的通貨膨脹壓力,再加上日元升值等因素,穩定物價不再是最重要的經濟政策目標,日本央行開始降低基準利率并推行金融緩和政策,刺激國內需求。

日元升值刺激日本海外投資增加。日元升值提升日本國際影響力,利于日本海外投資。自實行浮動匯率制以來,日元始終面臨升值壓力。特別是在1985年“廣場協議”后,日元對美元大幅升值,從1985年5月的1美元兌251.57日元持續升值到1988年11月的1美元兌123.16日元。這雖然不利于日本出口企業,但促進了日本的海外投資,日本國際影響力相應得到提升。

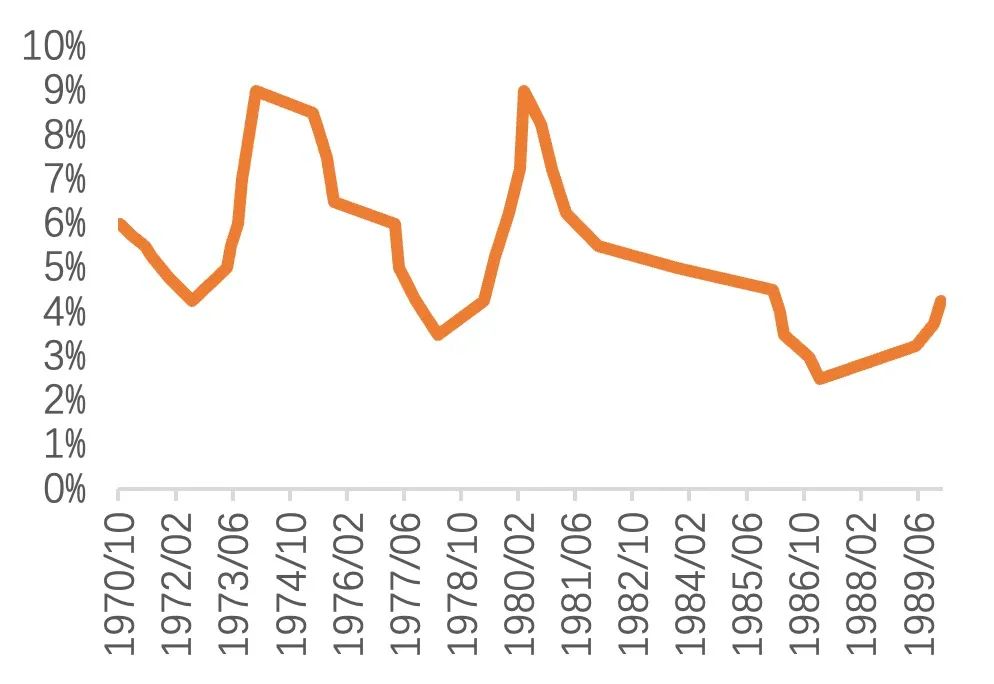

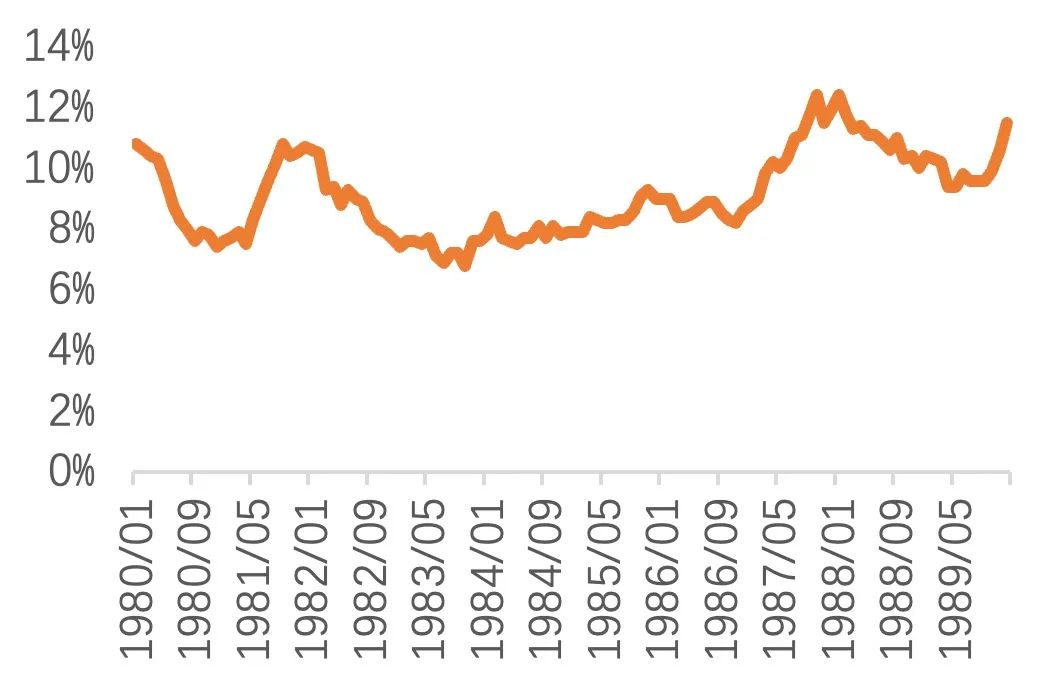

持續寬松的金融環境。自1980年8月降低基準利率以來,日本央行一直實行金融緩和政策。央行基準利率從1980年8月的9%,經過連續5次下調,到1983年降至5%。后來,為了補貼因為日元升值受到影響打擊的出口產業,緩解日元急劇升值帶來的蕭條效應,日本央行在1986年到1987年期間進一步下調基準利率,到1987年2月,央行基準利率降至2.5%,同期的貨幣供給也實現10%以上的增長。

圖1 日本的核心CPI

同比增速

圖3 日本央行基準利率

圖2 美元兌日元匯率

圖4 日本貨幣供應量M2

同比增速

點擊查看大圖

良好的經濟前景和寬松的金融環境共同促成了這一時期日本股票市場和房地產市場的高度繁榮。

出于穩定經濟增長和對美國要求的“金融自由化”回應,日本央行從1980年開始不斷降低官方利率,從1980年初的6.25%持續下降至1987年2月的2.5%,低利率保持了27個月。

利率下降使得市場流動性充裕,疊加同時期日本經濟發展仍保持接近5%的經濟增速,股票市場和土地市場的價格經歷了爆發式增長。

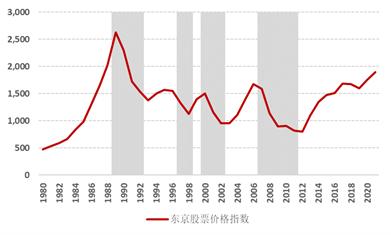

1986年日經平均股價約為13000日元,到1989年底漲至39000日元,漲了約3倍。1990年東京股票價格指數(均值)是1980年的4.83倍。1986年日本六大主要城市的平均土地價格指數約為130,到1991年底該價格指數漲至400以上,同期的主要城市地價也漲了約3倍。

20世紀80年代日本

房地產債務的形成過程和分布特征

20世紀90年代日本房地產市場繁榮和房價上漲的同時還伴隨了快速的債務擴張。一般而言,加杠桿帶來的資產價格上漲往往蘊含著較大的金融風險,在資產價格出現顯著下跌時,這些投資者承受的沖擊程度與其杠桿強度(債務規模)顯著相關。我們將從企業部門、銀行部門的行為特征與這兩個部門資產負債表的變化情況來總結這一時期房地產債務的分布,主要有三點發現:

一是企業資產負債表急速擴張,大企業資本運營十分普遍。二是中小企業普遍存在以借款來進行土地投機的行為。三是商業銀行迫于利潤空間壓縮、資金來源減少的雙重困境,貸款對象轉向房地產業與中小企業。

可以發現,這一時期制造業和房地產企業與銀行普遍地、深度地參與房地產市場與股票市場,并由此承擔了巨額房地產債務。這直接導致兩個部門的資產負債表相應對房地產市場和股票市場十分敏感。

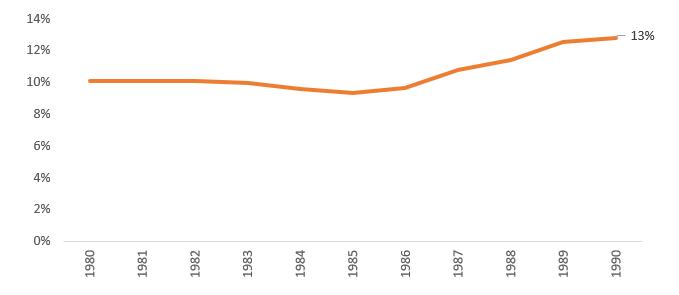

與中國有很大區別的是,20世紀80年代的日本居民部門主要承擔了土地供給方的角色,非加杠桿的主體。因此,房地產繁榮和房價上漲給居民部門帶來的更多是直接的資本利得,而非資產升值帶來的紙面財富。一個間接的證據是日本居民部門未償還房貸占國民可支配收入的比重雖然有所增加,但只是從10%上升到13%。

圖5 居民部門未償還房貸占國民可支配收入的比重

點擊查看大圖

1.日本大企業資產負債表急速擴張,資本運營十分普遍

在金融自由化的背景下,日本的大型企業熱衷參與資本運營,涉足主營業務之外的金融資產投資,甚至以此為目的進行融資,大企業的資產規模得以迅速擴張。1987年至1990年,企業部門的資產增加了1224.4萬億日元,年均增速超過10%。

毋庸置疑,這一時期日本經濟出現強勁增長,改善了企業的經營狀況與現金流,但金融自由化也是支撐企業資產規模擴張的重要原因。一方面,活躍的資本市場降低了企業的融資成本,鼓勵大型企業通過發行債券、股票進行直接資金;另一方面,利率自由化下金融投資收益上升,新型金融工具應運而生,企業從資本市場上籌集到的大量資金,不僅投資于生產經營所需的廠房設備,還投資于種類繁多的金融工具,以獲得快速、穩定的回報。所以,大型企業參與資本運營的積極性逐漸提高。

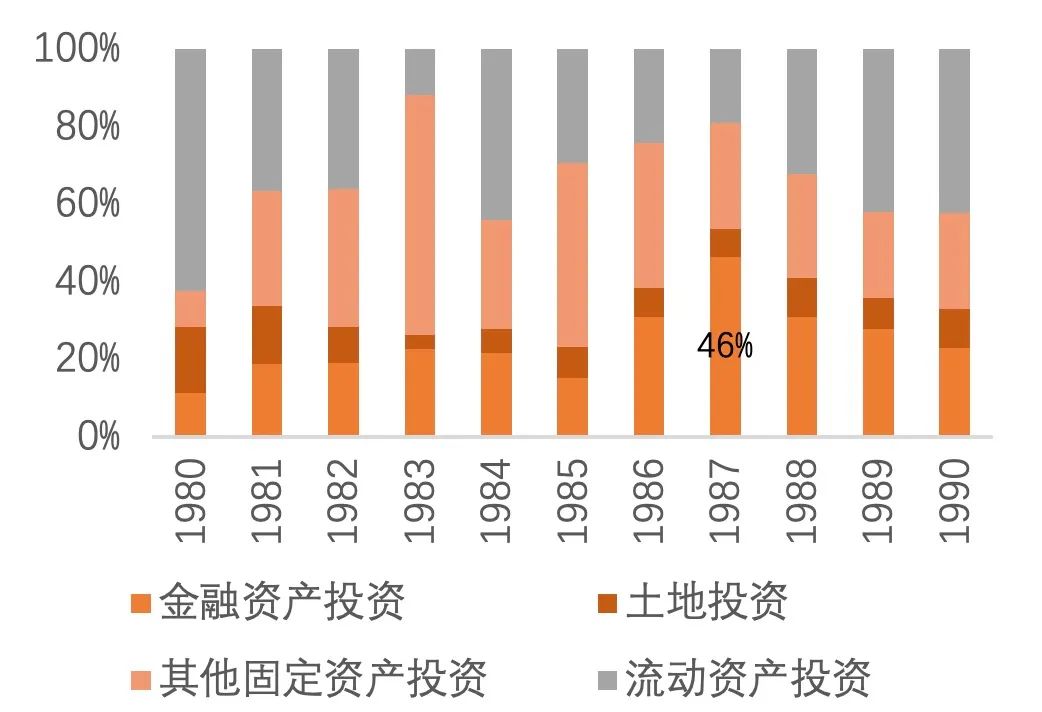

資產端,大型企業的資產規模主要受金融投資驅動而擴張。我們分別計算了大型企業的流動資產投資、金融資產投資、土地投資與其他固定資產投資對其總資產增加值的貢獻度,發現大型企業的土地和其他固定資產投資規模增加有限,而對金融資產的投資規模迅速上升。1980年,金融資產增加值占總資產增加值的比重僅為11%,1985年之后,金融資產投資的貢獻度一度高達46%,在1990年之前也保持在25%左右水平。

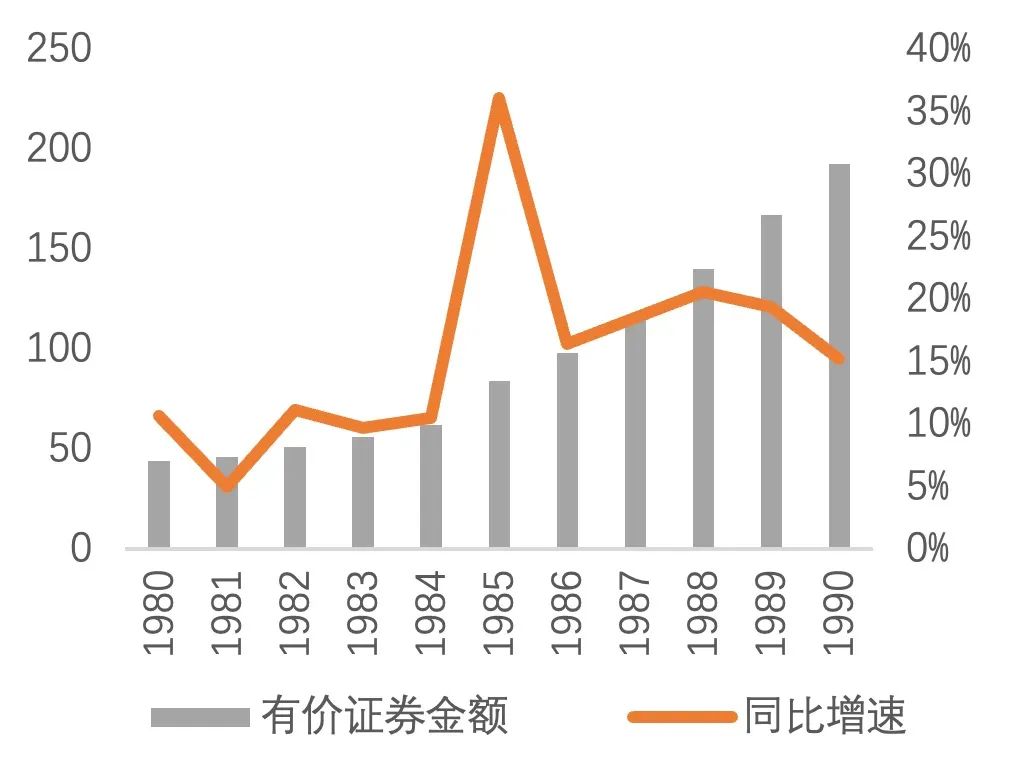

負債端,資本市場的持續繁榮為企業獲得直接融資提供了便利,信用較好的大型企業開始從資本市場上籌措大量資金。如圖8所示,1985年之后,大型企業的有價證券占全部負債的比重明顯上升,從7%升至13%。1985年至1990年期間,企業僅通過發行公司債的方式就從資本市場上累計籌措資金108萬億日元,平均融資增速高達18%。

圖6 企業部門資產規模(萬億)

圖8 大型企業有價證券占比上升

圖7 大型企業金融資產投資規模上升

圖9 大型企業有價證券金額(萬億)

點擊查看大圖

2. 房地產企業和中小企業通過借款,以投機為目的大量購入土地

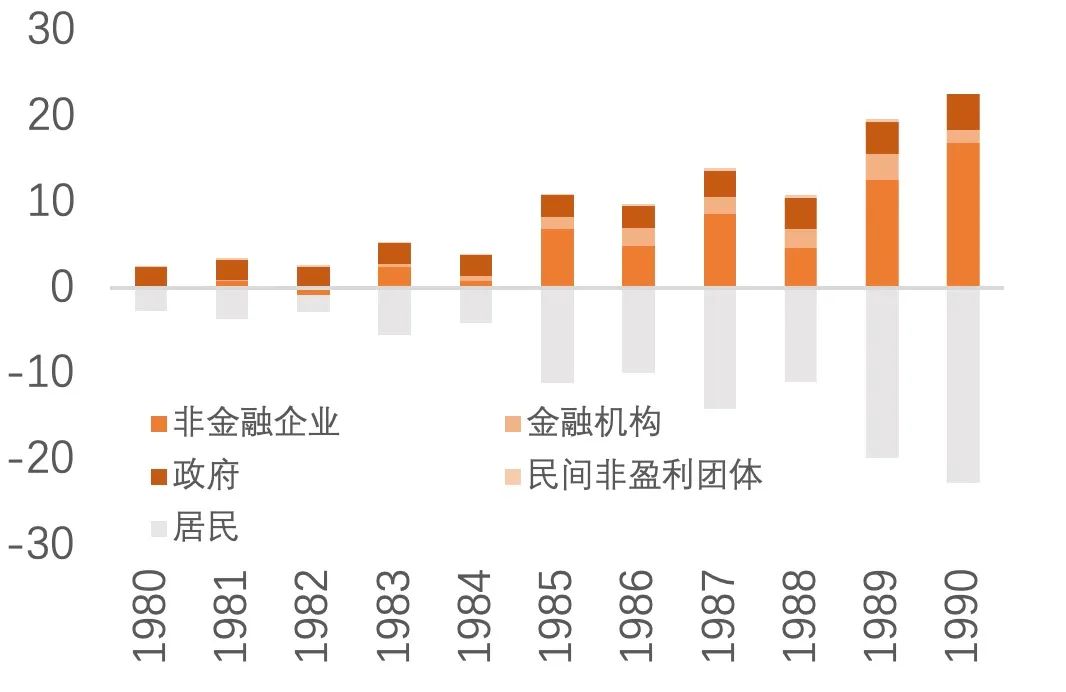

隨著企業整體借款門檻的降低,特別是房地產行業和中小企業從銀行獲得的借款增加,企業開始以投機為目的大量購入土地。圖10顯示了不同部門的土地凈購入額,可以看到居民是土地的凈銷售者,而企業與政府則是主要的凈購買者。

盡管下圖無法反映企業內部的土地交易明細,但我們發現,1980年至1984年期間,企業部門的凈購地額穩定在1萬億日元以內,1985年之后,企業的凈購地金額急劇增長,1990年企業的凈購地金額接近17萬億日元。一個合理的推測是,1985年之后企業部門持有土地資產具有濃厚的投機色彩。

通過分析企業的資產負債表進一步觀察企業的購地行為。1984年至1990年,企業的土地凈購入額為280萬億。分規模看,中小企業購入土地更多,占68%;分產業看,非制造業的土地凈購入額更多,占83%,且超過半數由中小企業購入。而從融資端看,中小企業的投資大部分都是通過借款實現的。

如表1所示,中小企業從銀行或其他金融機構獲得新的借款,投資于土地、其他固定資產以及金融資產。我們使用上述三類資產的增加值和長期借款的增加值,計算中小企業的長期資產負債率,發現這一比重明顯上升。這表明這一時期日本許多中小企業越來越多地利用借款投資土地和金融資產。

圖10 分部門土地凈購入額(萬億)

圖11 非制造業和中小企業購入更多土地

表1 日本中小企業的資金運用與資金借入情況

(萬億日元)

點擊查看大圖

3. 商業銀行資產結構轉向更高風險的行業與中小企業

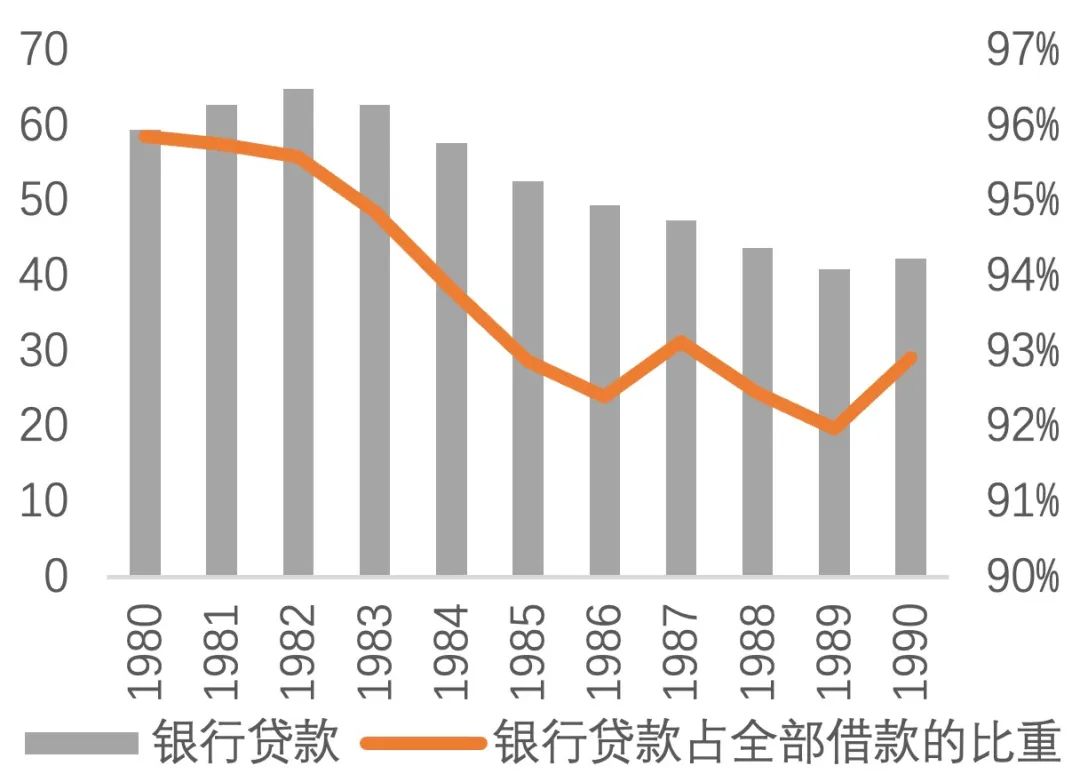

金融自由化背景下,日本的金融機構普遍面臨利潤空間壓縮、資金來源減少的雙重困境。隨著資本市場不斷發展,企業越來越多地從資本市場融資,直接融資占比增加進一步加劇了 “金融脫媒”的傾向。如圖12所示,大型制造業企業的銀行貸款占全部借款的比率雖然始終保持在90%以上,但該比例在20世紀80年代有逐年下降的趨勢。更關鍵的是,企業的貸款余額絕對值也在減少。

銀行貸款對象逐漸從制造業、大企業轉向收益率較高的房地產業與中小企業,而這一轉變伴隨著實際上投向房地產業的貸款迅速增加。Masahiro和Kawai(2012)認為 ,這一時期日本銀行信貸在高風險區域過度擴張,主要包括三個方面:一是銀行信貸擴展到了消費貸款、房地產貸款以及中小企業貸款等高風險領域;二是資本市場放松管制使得大型公司資金籌措從商業銀行轉向國內或者歐洲市場,商業銀行的主要客戶就從制造類企業轉向非制造類企業,這些企業缺乏效率、風險較高;三是銀行和借款人采用低利率且缺乏審慎監管的擔保貸款。

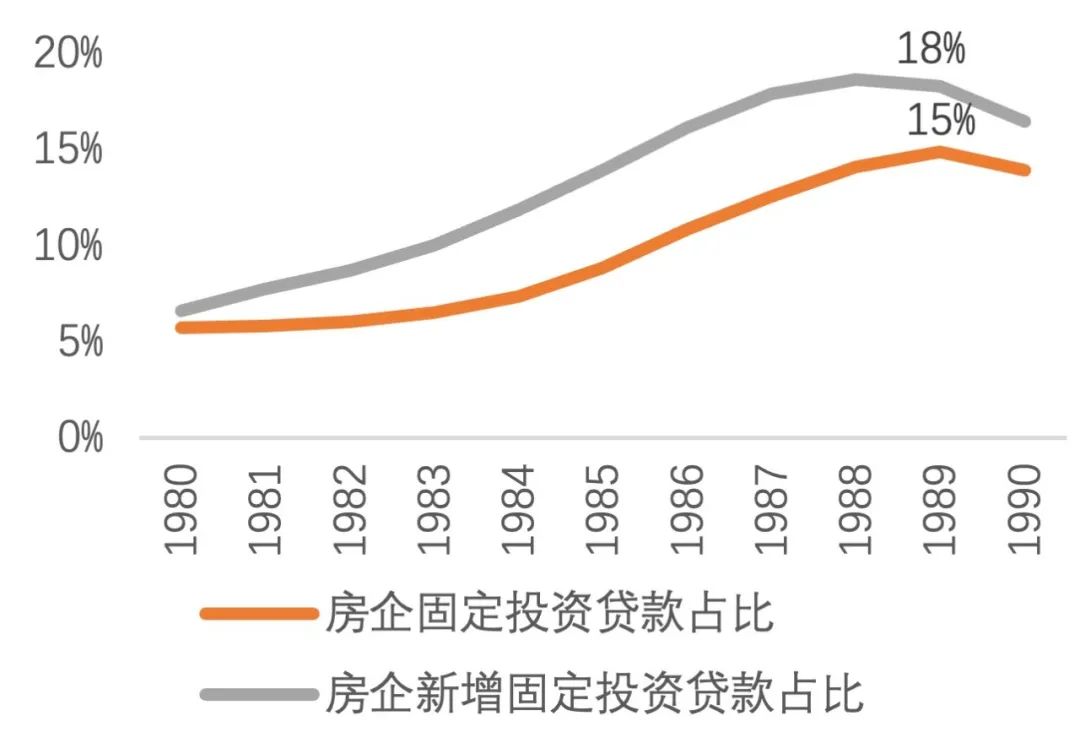

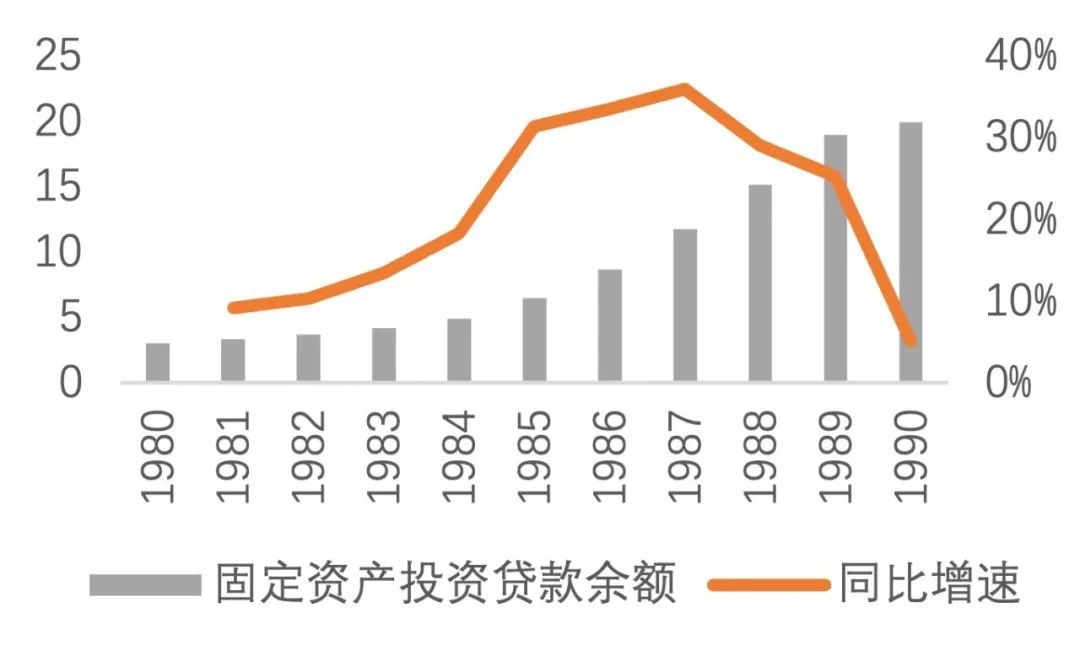

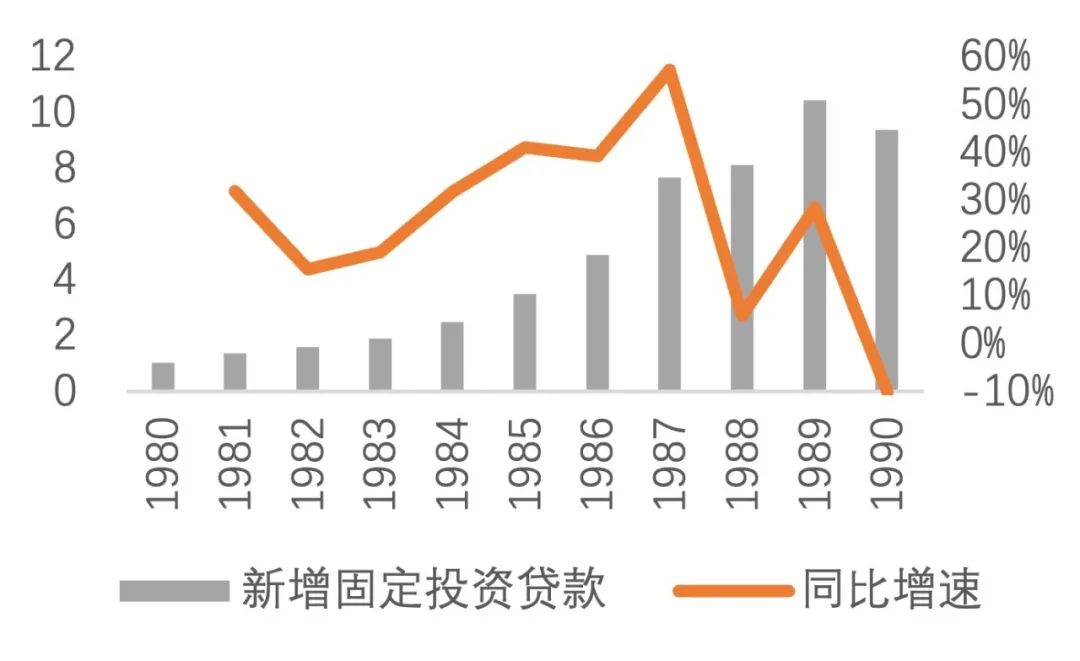

1980年至1989年期間,銀行對所有企業的固定投資貸款余額增加了74.7萬億日元,增加了約2.4倍,年均增速約為10%。然而,同一期間銀行對房地產業的固定投資貸款余額增加了約6.2倍,年均增速為23%,這意味著房地產占銀行固定投資貸款投資的比重不斷增加,1989年房地產企業固定投資貸款的比重增加至15%。房地產業的新增固定資產貸款也迅速增加,期間的年均增速高達29%,甚至在1989年這一年就增加了10.4萬億,占同期銀行新增固定資產貸款的比重為18%。此外,當時的日本還存在大量的銀行通過非銀金融機構貸款給房地產業的“迂回融資” 。

圖12 大型制造業企業銀行貸款(萬億)

圖14 房地產行業固定投資貸款余額(萬億)

圖13 房地產企業貸款占

銀行貸款比重

圖15 房地產行業新增固定投資貸款(萬億)

日本房地產和股市泡沫

破滅后的負面沖擊和化解過程

1989年,隨著日本CPI同比增速從1988年的0.7%快速上升至1989年的2.3%,經濟過熱成為日本當局關注重點。

1989年5月31日,日本央行開始收緊貨幣政策,將官方貼現率從2.5%上調至3.25%,結束了從1987年2月開始保持了27個月的2.5%低利率。從1989年5月至1990年8月,日本銀行連續5次上調官方貼現率至6%。此外,1990年日本央行還通過“窗口指導”要求商業銀行將第四季度新增貸款同比降低30%。與此同時,1990年3月,大藏省對房地產信貸進行“總量控制”,要求商業銀行對房地產公司貸款的增速不得超過總貸款額的增速。

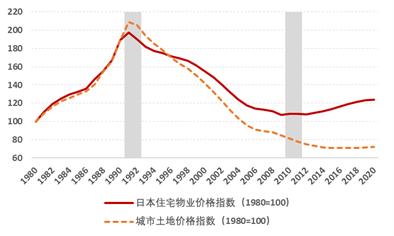

在多重緊縮性政策壓力下,缺乏實業支撐的資產價格泡沫破滅。股票價格和土地價格分別從1990年下半年和1991年下半年開始深度下跌。其中,東京股票價格指數在1990年從最高的2867.70點下降至年末的1733.83點,降幅約40%,后持續降低至1992年8月的1102.50點。城市土地價格指數(1980=100)從1991年最高位的209.05點持續下跌,直至2014年才穩定在71點左右。住宅物業價格指數(1980=100)從1991年的197.56點持續下跌,跌至2009年的107.02點后,回升至2020年的123.68點。

1. 泡沫破裂后,日本經濟陷入“資產負債表衰退”

資產價格暴跌全面波及實體經濟,深度影響金融體系穩定。如前文所述,企業與銀行的資產負債表對房地產市場和股票市場十分敏感,資產價格下跌對企業的資產負債表形成了嚴重的沖擊,形成大量不良債權拖累銀行資產負債表的穩健性。泡沫破滅后,日本經濟增長陷入長達二十年的停滯,被稱為“失去的二十年”。據估計,1990年地產和股票價格的下跌給日本帶來了1500萬億日元的損失,這相當于日本全部個人金融資產的總和、三年國內生產總值的總和。

圖16 東京股票價格指數

圖18 美元對日元匯率及

官方貼現率

圖17 日本住宅價格和

土地價格

圖19 日本實際GDP及增速

點擊查看大圖

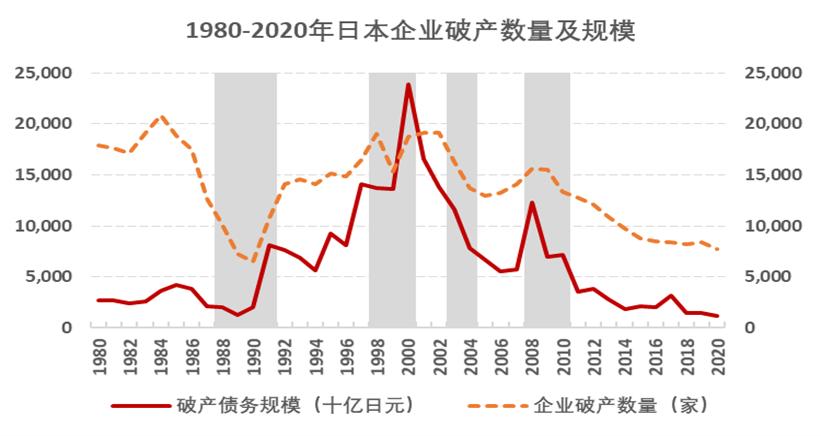

企業破產數量和對應的債務規模快速增加。股價和房價下跌疊加融資成本上升,大企業所依靠的低成本融資、投資高收益資產的資本運營模式難以為繼,導致企業破產數量和對應的債務規模顯著上升。如圖20所示,企業破產數量和總負債規模在1990年明顯上升,直至2000以后破產企業總負債才持續回落。根據東京工商業研究機構數據,1990年企業破產件數為6468件,總金額約2萬億日元,比1989年增加62%。特別是,不動產企業破產件數為364件,比上年增加28%,負債總額為6600億日元,是1989年的4倍。

圖20 日本企業破產數量及規模

點擊查看大圖

存活下來的企業基本喪失了擴張意愿,陷入“資產負債表衰退”。“資產負債表衰退”理論(辜朝明,2001、2008)認為,企業在泡沫時期為購買資產向銀行舉債,泡沫破滅后資產價值大幅縮水但對銀行的債務不變。雖然企業的產品開發與營銷者兩大核心部門運轉正常,仍然能夠持續盈利,但企業仍然負債大于資產、面臨技術性破產的窘境。此時,企業的目標約束由“收益最大化”轉為“負債最小化”,企業持續用盈利彌補前期損失修復資產負債表而非進行生產性投資。當全國范圍內資產價格下挫抵消了資產價值,造成債務遺留時,私營企業一起轉向債務償還將造成“合成謬誤”,私人部門投資需求不足。

可觀察到三方面現象:

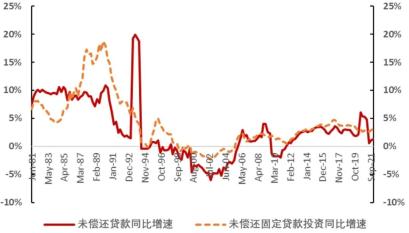

一是銀行未償還貸款余額規模持續下降,從1993年的511萬億元持續下降至2005年的近400萬億元。貸款規模減少也并非是因為銀行惜貸,根據日本央行公布的《日本銀行短期經濟觀測調查》(Tankan)調查數據,1990年代金融體系有充足的借貸意愿;

二是固定投資貸款余額變化一定程度反映了私人部門投資需求的變化。1987年-1990年固定投資貸款余額同比增速高達15.59%,泡沫破滅后從1990年12月的10.91%持續下降至1995年3月的負增速-0.11%,隨后反彈至1996年6月的5.02%,后期持續低迷,直至2005年才進入穩定正增長區間;

三是企業仍然能夠持續盈利。制造業企業和非制造業企業的營業利潤率在1980年-1990年均值分別為4.91%和3.05%,泡沫破滅后有所下降,但1991年-2005年的均值仍保持在3.76%和2.69%的水平。

圖21 未償還貸款同比增速

圖22 日本企業營業利潤率

點擊查看大圖

2. 危機發生后,商業銀行資產端遭受雙重打擊

一方面,資產價格暴跌嚴重侵蝕了銀行信貸的擔保物價值,導致大量不良債券出現。特別是高負債企業難以按期償還貸款,金融部門積累大量不良債權。如前文所述,銀行信貸集中于房地產、建筑業等行業,這些債權多以房地產作為抵押擔保。且在土地價格的泡沫時期,諸多房地產企業和中小企業出于投機目的借錢購入土地。

野口悠紀雄估算,即使將日本全國銀行的業務凈收益(1991年約為3.7萬億日元)的一半用于不良債權處理,至少也需要5年的時間。而根據日本金融廳統計,1992-2002年金融機構中所有銀行不良債權從12.78萬億日元增加到43.21萬日元。日本民間機構以及穆迪評級公司、標準普爾公司對日本不良債權的估計更高,是官方數據的3-5倍。

另一方面,商業銀行投資的股票等金融資產價格下跌加深了銀行處理不良債權的困境。銀行的未實現持股收益(股票溢價)能夠在處理不良貸款時起到緩沖作用,被看作是“事實上的貸款壞賬準備金”。日本的銀行為了維護與客戶企業之間的關系,往往會持有大量企業股票。銀行在泡沫時期積累了大量的未實現持股收益,1989年日本的城市銀行、長期信用銀行、信托銀行等股票溢價合計高達62.23萬億日元,約占東京證券交易所上市公司發行股票時價總額的10.5%。股票價格下跌侵蝕了銀行儲備資產價值,損害了銀行擴大貸款和承擔風險的能力,加深了銀行處理不良債務的難度。據估算,如果當時日經股價下降到13000日元,那么多數銀行的股票溢價就接近于0。

日本銀行業用了15年才完成不良債權的處置。日本銀行在1990年代初就開始處理不良債權問題,到2002年已經處理了超過90萬億日元的不良債務(包括貸款損失準備金、貸款注銷等),相當于1986年至1990年貸款增長的80%。銀行在1995、1997、1998財年都處于凈虧損狀態,而且從1994財年起銀行連續7年都無法以凈商業利潤覆蓋處置不良貸款的費用,處于“實際虧損”狀態 。2001年4月,日本政府制定《緊急經濟對策》,要求主要銀行加快不良債權處理進程,3年內處置完成不良債權資產。直到2003年,金融部門才開始顯現改良勢頭,東京三菱銀行時隔7年半在日本國內開設了新的分行,住友信托銀行等4家金融機構的財務等級在泡沫破滅后首次得到提升。

3. 房地產債務成為宏觀經濟最脆弱的環節,房地產企業共經歷三輪去杠桿才得以最終完成資產負債表的修復

如前所述,20世紀80年代日本的債務問題與房地產行業有密切聯系。在此后的十余年里,房地產行業始終處于縮表狀態。不僅如此,房地產債務成為整個經濟最脆弱的環節。

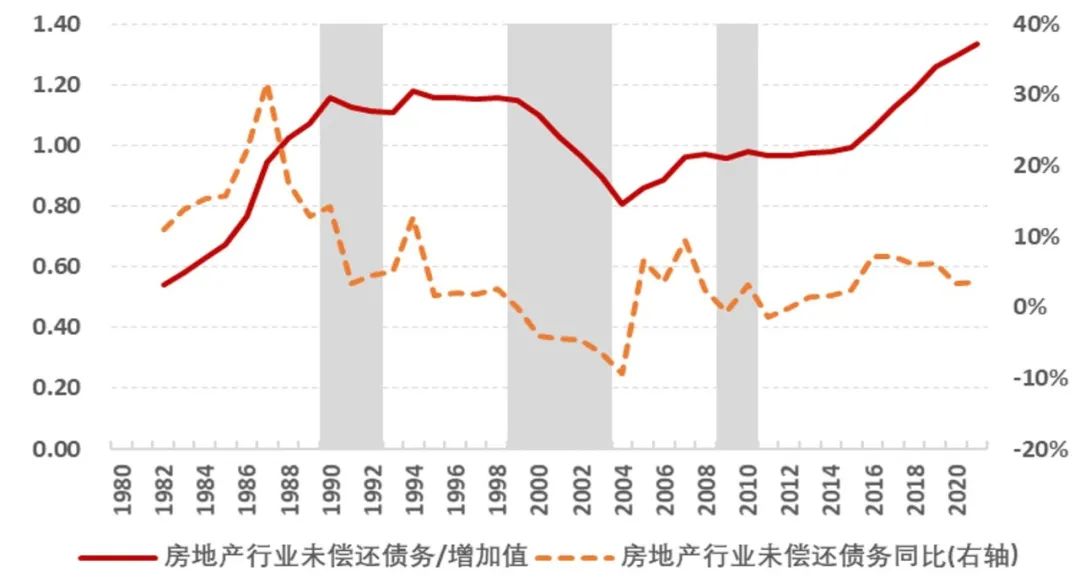

如圖23所示,房地產行業的未償還貸款同比增速從1989年的14.1%趨勢性下降至2003年的-9.4%,這期間也隨著經濟復蘇進程和財政政策變化有所調整,2008年金融危機以后才穩步增長。

從房地產行業未償還貸款占增加值比重來看,1990年到2003年具有明顯的去杠桿特征。此后,房地產行業繼續加杠桿,直至2008年國際金融危機的爆發。但是,2008年金融危機后日本房地產企業能夠較快擺脫危機影響,并在隨后的十年里持續加杠桿,這與此前面臨沖擊后的表現存在顯著差異。

圖23 房地行業債務

點擊查看大圖

仔細觀察20世紀90年代后日本化解債務風險的過程,不難看出房地產債務始終是宏觀經濟中最脆弱的環節。具體來說,房地產化解債務風險共經歷了三輪去杠桿,每一輪去杠桿都肇始于某種外部沖擊或國內政策調整,而房地產去杠桿則會帶動日本宏觀經濟下行。(本部分數據詳見附表內容)

第一輪去杠桿(1989年-1994年):資產價格泡沫破滅引發房地產行業去杠桿和經濟衰退。房地產行業的新增固定資產貸款同比增速從28.5%下降至1991年的-24.6%,后回升至1994年的2.5%。居民部門房貸未償還余額同比增速從1989年的16.8%下降至1994年的2.8%。在房地產持續去杠桿的影響下,日本GDP同比增速從1989年的5.4%下降至1994年的-4.3%。

為了擺脫經濟衰退,日本央行開始持續降息,官方貼現率從1990年8月的6%,隨后6次下調至1993年9月的1.75%,顯著低于泡沫破滅前2.5%的平均基準利率水平。但是,由于此時日本正處于嚴重的“資產負債表衰退”中,私人部門信貸擴張乏力,結果M2同比增速不增反降,從1989年的9.9%下降至1994年的2.1%。與此同時,日本財政開始不斷發力,1992年3月日本時任首相宮澤喜一制定緊急經濟對策,主要是進行公共工程項目投資,預算總額達到24.9萬億日元。在寬松宏觀政策的持續支持下,日本經濟從1995年開始實現了復蘇。

第二輪去杠桿(1997年-1998年):1997年亞洲金融危機沖擊、財政重建。在經歷第一輪去杠桿之后,房地產企業的新增固定資產貸款同比增速在1995年回升至12.1%,居民部門新增房貸同比增速同樣在1995年實現了64.3%的高速增長。與此同時,日本1995年-1996年,日本經濟曾短暫復蘇,GDP同比增速從1994年的-4.3%持續回升,到1996年實現3.1%的同比增速。

然而,1997年-1998年內外部兩方面沖擊使得經濟再度下滑,1998年GDP同比增速進入負區間。1997年爆發的亞洲金融危機使日本外部經濟環境惡化,而內部則由于泡沫時期遺留的企業債務問題、銀行不良債權問題尚未解決。更為關鍵的是,由于泡沫破滅后日本財政公共支出巨幅增加而國內經濟疲弱導致日本財政狀況持續惡化,1997年時任首相橋本龍太郎提出要進行“財政重建”。結果,日本房地產企業未償還貸款同比增速從1997年的2.6%跌入1998年的-0.1%,居民部門房貸未償還余額同比增速也下降了1.6個點。隨著房地產企業開始第二輪去杠桿,日本的GDP增速再次由正轉負。

第三輪去杠桿(2001年-2002年):全面推進結構性改革而忽視需求側管理造成國內緊縮。1998年7月上臺的小淵惠三為了擺脫經濟蕭條,大力推行凱恩斯主義政策,整頓金融機構破產程序的同時采取了極具擴張性的財政政策刺激經濟。1999年2月,日本央行開啟零利率模式。隨后的日本首相森喜朗延續小淵的公共支出政策,他將經濟復蘇和財政重建比喻為“同時追趕兩只兔子”,即無法同時實現,首要任務應該是復蘇。2000年,隨著外部沖擊消退和內部宏觀政策持續發力,日本經濟再次進入短暫又脆弱的復蘇區間,GDP同比增速從1999年-0.3%回正至2000年的2.8%。這一輪復蘇的特點是外需驅動比較明顯,國內投資增長主要集中在IT領域,但非制造業投資恢復依然緩慢,商業銀行不良貸款及過度借債是日本經濟待解決的問題。

2001年4月小泉純一郎被任命為首相后就開始啟動結構性改革包括解決不良貸款問題,削減財政成本和范圍等,日本央行也首次采取量化寬松政策。但是,此時的日本政府忽視了財政支出在穩定總需求方面發揮的重要作用,僅憑寬松的貨幣政策無法抵消財政政策退場帶來的總需求缺口。面對國內緊縮壓力,房地產行業開始第三輪去杠桿,房地產企業未償還余額同比增速持續下降,從2001年的-4.6%降至2003年的-9.4%,新增固定資產投資同比增速從2001年的9%降至2003年的-15.5%。

2003年下半年以來,隨著企業的資產負債表有所修復和海外經濟體加速增長,日本的出口和資本投資都有所增加,由私人需求而非政府支出引導的經濟復蘇出現。2003財年實際GDP增長3.2%,國內私人需求、私人消費和住宅及非住宅投資貢獻了2.9%,外部需求貢獻了0.8%,而包括政府消費和公共投資在內的政府支出貢獻了-0.6%。良好的宏觀經濟發展勢頭為財政鞏固提供了環境,日本私人部門也因為基本擺脫了上一輪的債務困境而沒有受到財政緊縮的影響。隨后幾年里,小泉內閣的緊縮性財政政策陸續實施,2002年到2006年公共事業投資被大量削減,四年間約減少5.9萬億日元財政支出,由于經濟景氣恢復以及階段性廢止了1999年開始實施的定額減稅,四年間稅收總額增加16.6萬億日元,日本財政狀況相對改善。日本也進入了從2002年下半年到2008年初近6年的經濟正增長時期。

2008年金融危機后日本房地產企業能夠較快擺脫危機影響,并在隨后的歐債危機、縮表恐慌、中美貿易爭端和新冠疫情等數次沖擊中表現穩健。對比房地產泡沫破滅后1998-2005年和2008年國際金融危機破滅后的日本經濟情況,可以發現:

1998-2005年期間,去杠桿過程中出現兩次反復,分別是1997年和2001年,在經濟一段時間向好后遭遇了外部金融危機、內部財政收緊,經濟開始下跌且房地產企業部門和居民部門繼續去杠桿。

而2008年國際金融危機對經濟的沖擊很快被消化,房地產企業的未償還貸款余額同比增速從2006年的9.3%下降至2008年的-0.6%,后續很快進入震蕩復蘇階段,在2019-2020年新冠疫情期間仍保持了3.5%的增速。居民部門房貸未償還貸款同比增速則在2008-2020年間保持在2.4%。

政策啟示

總結日本化解房地產債務的經驗教訓,可以得到如下三點政策啟示:

首先,化解房地產債務不是一蹴而就,一次到位的過程,或許要經過幾輪去杠桿。

從1990年代初泡沫破滅到實現持續穩定的復蘇,日本經歷了十余年的時間。企業部門來看,未償還貸款同比增速從1994年跌入負增長后2005年才回正。金融部門來看,不良債權處置也歷經十余年,從1990年代初至2003年左右。此外,金融部門不僅僅是處置泡沫破滅帶來的不良貸款,同時還要處理工業、個體企業轉型過程中產生的新的不良貸款。

資產負債表修復并不是一步到位的。例如,房地產行業的未償還貸款同比增速從1986年震蕩下跌至2003年后才實現開始穩步增長,期間伴隨著經濟復蘇后增速抬升,后又因為財政整頓等政策收緊繼續進一步下跌。在此之前,房地產債務始終是宏觀經濟最脆弱的環節,稍有不慎就會帶來顯著的經濟下行壓力。

第二,財政政策支持很關鍵,至少不能成為復蘇阻力。

盡管經歷了資產價格大幅下跌,私人部門投資需求大幅減少,但是日本的GDP仍然長時間保持在泡沫高峰時期水平,這得益于日本大規模財政支出,彌補了私人部門投資需求不足。根據辜朝明的估計,如果缺少財政政策的支持,那么日本的國民生產總值會跌至高峰時期的一半或者1/3。

一個證據是,日本政府在1997年開始財政整頓引發了經濟衰退,延遲了日本企業修復資產負債表的時間。1997年橋本內閣在預算中提高了9萬億日元的消費稅率和醫療費,結果導致連續五個季度出現負增長,隨著1998年小淵內閣持續推行減稅路線,經濟才得以復蘇。

因此,在私人部門化解債務的同時,財政政策要持續發力,為私人部門化解債務提供比較適宜的宏觀環境,至少不要成為沖擊來源。

第三,貨幣政策應給予適度流動性支持,并與其他宏觀經濟政策協調。

寬松的貨幣政策至少可以通過兩個渠道來支持私人部門化解債務。

其一,寬松的貨幣政策可以維持資本市場流動性充裕并將融資成本保持在較低的水平,這既可以幫助企業部門完成債務置換,降低負債成本,又可以降低政府的發債成本和償債支出,間接提高財政可持續性。

其二,寬松的貨幣政策可以提高資產估值,既能幫助私人部門改善資產負債表狀況,也能通過提升抵押品價值來緩解銀行部門因資產重估帶來的不良債權壓力。日本的經驗表明,金融資產價格保持穩定對銀行部門持續化解不良債權和維護金融系統穩定至關重要。

但是,回顧20世紀80年代日本房地產債務形成的過程,不難發現其與中國當前的情況存在許多差異。因此,要在認清兩者差異的基礎上,因地制宜地吸取日本化解債務風險的經驗和教訓。

一是城市化的階段不同。2000-2020年,中國正處于快速城市化階段,新市民進城和城市擴張帶來了大量的住房需求。2010年之后,城市更新和改造又催生出一批住房需求。這是支撐中國房地產快速發展的根本動力。房地產市場快速發展的大背景是快速城市化階段,而日本在20世紀80年代已經基本完成了城市化進程,達到了較高的城市化水平。

這意味著中國個別地區或許存在一定程度的房地產價值高估,但正如前文所述,這種高估并非整體性的。換言之,中國房價并不存在系統性的高估,不能沿著泡沫破滅的思路來看待房地產資產價格的大幅調整。更重要的是,20世紀80年代日本的居民部門是土地的主要供給者,因此在日本房地產價格大幅下跌之后,居民部門可以及時減少供給。而在過去很長一段時間里,中國的土地供給者是政府部門。

二是債權債務關系不同。在房地產債務形成過程中,特別是2013年之后對房地產融資整體收緊后,中國的居民部門始終是加杠桿的主體。如前所述,房地產企業存在大量沉淀資產,這些沉淀資產也對應了相當多的債務。與日本有顯著區別的是,制造業和工商業類企業并沒有像日本那樣出現大范圍的深度參與房地產市場。此外,日本的銀行部門是房地產債務的主要債權人,而中國除了銀行作為債權人之外,大量的信托公司和保險公司也是房地產債務的債權人。

這意味著中國在處理債務風險時,除了要確保銀行部門的損失要始終處于可承擔的范圍之內,還應該密切關注信托和保險行業的債務處理進度和結構,因為這些機構是債權內部最脆弱的環節。

三是面臨的問題不同。20世紀90年代危機發生后,日本企業和銀行部門普遍面臨的挑戰是資產大幅貶值對資產負債表的沖擊,進而陷入“資產負債表衰退”。而“資產負債表衰頹”的前提條件則是實體部門的現金流基本保持健康,只是需要相當時間來完成資產負債表的修復。

中國當前面臨的房地產債務問題并非來自資產端的估值壓力,而是房地產企業的現金流出現了問題。一方面是因為銷售低迷導致回款不暢,另一方面是房地產持有的大量沉淀資產無法創造足夠的現金流。現金流惡化意味著對應的房地產債務可持續性在不斷惡化。這或許比日本當時面臨的挑戰更加嚴峻,因為在現金流惡化的情況下,房地產企業既無法通過現金流來持續壓降債務,銀行也沒辦法采取大規模不良債權處置,因為這些債權對應的資產無法創造現金流。

原標題:《日本房地產債務危機啟示錄》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司