- +1

講座丨選舉的反烏托邦:殖民主義中的民主與菲律賓現代性

2022年5月13日,北京大學外國語學院舉辦了題為“選舉的反烏托邦:殖民主義中的民主與菲律賓現代性”的學術講座。主講人維森特·L.拉斐爾(Vicente L. Rafael) 是華盛頓大學歷史系講席教授,曾任職于加州大學圣地亞哥分校傳播系、夏威夷大學歷史系等。其研究主要關注殖民與后殖民時期的菲律賓歷史,研究議題涉及翻譯和語言政治、殖民主義和民族主義比較等。他在菲律賓歷史和文化政治等領域出版多部重要著作,包括《承包殖民主義:他加祿社會在早期西班牙統治下的翻譯和宗教皈依》(Contracting Colonialism Translation and Christian Conversion in Tagalog Society under Early Spanish Rule)、《外人的承諾:西屬菲律賓的民族主義和翻譯技術》(The Promise of the Foreign: Nationalism and the Technics of Translation in the Spanish Philippines)等。其新著《騙傾天下》(The Sovereign Trickster)于2022年由杜克大學出版社出版。

講座海報

菲律賓2022年總統選舉剛剛落下帷幕,費迪南德·羅穆亞爾德斯·馬科斯(Ferdinand Romualdez Marcos Jr.)和薩拉·齊默爾曼·杜特爾特(Sara Zimmerman Duterte)成功當選總統和副總統。這一結果引發了人們對菲律賓政治體制和傳統的思考和討論。為了更好地理解當下菲律賓政治的特點、起源和成因,從長時段歷史視角探索菲律賓選舉模式的形成、發展和演變十分必要。

一、選舉的殖民根源

在大多數自由民主政體中,選舉往往具有兩面性(Janus-faced)。一方面,它們是人民主權的體現,對社會不斷推進的民主化進程至關重要。投票作為必不可少的儀式,是一種具有集體后果的個人行為,旨在確保和平的政權交接和社會變革的合理合法。另一方面,選舉通過對民眾進行政治動員,使他們彼此對立,甚至讓社會陷入動亂狀態。當然,選舉競爭并非必然促成社會對立,也起到了釋放長期積聚的社會張力、遏制沖突的作用。

這種選舉的雙重性質在以前的殖民地國家便業已存在,但也有不同變體。對菲律賓這樣的國家來說,自由民主是通過征服戰爭和殖民化等最不自由的手段實現的,其選舉的歷史走過了一條不同尋常的發展道路。投票是西班牙人在17世紀末至18世紀引入的殖民實踐。彼時,殖民地官僚機構的最低職位向當地人和混血精英開放,以期后者協助西班牙人對殖民地進行有效管理。與此同時,當地精英及其代理人可以在其群體內部選擇擔任村長(cabezas de barangay)或市政長官(gobernadorcillo)的人選,推舉結果由總督做出最后的裁定。不可忽視的是,高度本地化的選舉活動受到西班牙傳教士的嚴格控制,后者對任何候選人均保留否決權。此外,選舉權存在較大局限性:只有現任和前任官員及其家庭中的男性以具有投票權。而在外省地區,通常是由精英家庭的代理人而非精英本人競選公職。于是,選舉成為了對精英合作進行合法化的工具。它通過維護當地領袖的社會地位和特權,鞏固了殖民地的等級制度。

19世紀的principalia(西班牙殖民時期菲律賓受過良好教育的統治階層),圖片由Vicente L. Rafael提供

隨著拿破侖入侵西班牙,西班牙殖民統治在1812年后進入了所謂的自由化時期(a period of liberalization)。西班牙議會的代表權延伸至殖民地,以期后者能夠留在帝國內。雖然菲律賓曾短暫獲得代表權,但該項權利最終還是被剝奪了。菲律賓也成為西班牙議會中唯一一個沒有代表權的殖民地。背后的原因是,西班牙人認為菲律賓人種族混合嚴重,因此地位低下。菲律賓精英們高度西班牙化,卻因種族原因被排斥在議會之外,因此感到十分憤慨。他們受教育程度高,且積累了大量財富,很多人甚至認為自己比普通的西班牙人更“西班牙”(Spaniad)。同樣因為種族主義,許多菲律賓牧師被排除在教區之外,這一問題也成為了19世紀60年代興起的民族主義運動爭論的焦點。此外,西班牙的不公正態度也催生了菲律賓人的分離主義情緒,最終導致了1896年民族主義革命的爆發。

1897年,反西斗爭取得初步勝利,菲律賓革命政府成立,而此時政府領導層的構成需要通過選舉選定。選舉的參與者主要是極少數男性革命領導人,其中許多人來自在早期殖民地官僚機構中任職的省級精英階層。在謠言、人身攻擊和選舉舞弊中,埃米利奧·阿吉納爾多將軍(General Emilio Aguinaldo)戰勝了所謂的“革命之父”安德烈斯·博尼法西奧(Andrés Bonifacio),贏得了菲律賓的第一次總統選舉。不滿選舉結果的博尼法西奧及其支持者決定策劃政變。聽聞此消息后,阿吉納爾多下令逮捕并處決博尼法西奧。概言之,在革命緊急狀態下,第一次菲律賓選舉具有欺詐、過程爭議、候選人拒絕接受結果、政變企圖以及暴力打擊政治對手等特點。這種由精英集團內部競爭演化為暴力斗爭的模式在菲律賓之后的選舉歷史上也屢見不鮮。

博尼法西奧被處決的地點,圖片由Vicente L. Rafael提供

1898年的第二次菲律賓選舉中重現了上述模式。在馬洛洛斯鎮(Malolos),菲律賓革命力量起草了一部憲法,并建立了第一共和國(The First Republic)。這時的選舉僅僅面向最富有及受教育程度最高的人。國會的保守構成導致其保留了許多西班牙時期的法律、人頭稅和強制勞動等制度,以支持新政府。這使得第一共和國在下層階級中并不受到歡迎——民眾期待的不僅是政權更迭,而是一場能夠真正恢復自由并體現相互關心和同情的社會革命。然而,這種階級緊張局勢并未引發內戰,而美國的入侵卻使菲律賓在1899至1902年間陷入了曠日持久的游擊戰爭。

經過漫長的拉鋸,美國最終推翻了菲律賓共和國,但叛亂卻在整個美國殖民時期持續爆發。急于結束戰斗的美國將選舉作為一項鎮壓叛亂的手段,以籠絡包括許多菲律賓軍隊領導人在內的當地精英,從而確保美國在菲律賓的權力基礎。1901-1903年間,地方選舉在美軍占領區舉行。1907年,第一屆菲律賓殖民議會代表的全國選舉舉行,這時的選舉僅僅局限于富人和受過教育的男性。1907年時,僅有約1.7%的人口有投票資格,這一數字在接下來的美國統治時期內逐漸上升。

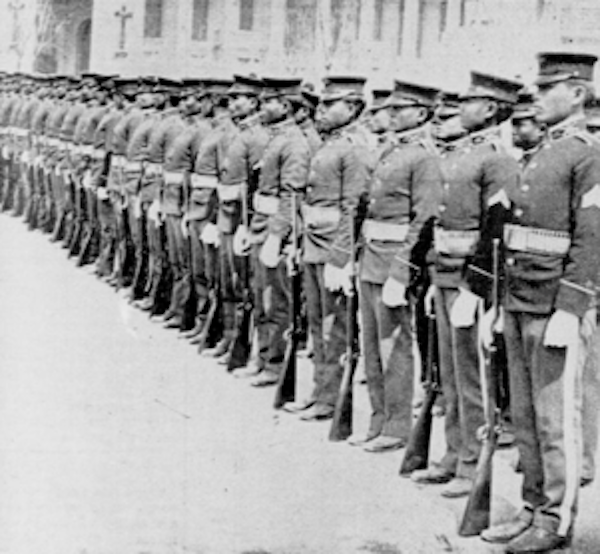

1907年菲律賓第一屆議會,圖片由Vicente L. Rafael提供

二、選舉的“平叛性”

作為一項旨在平定叛亂的手段,選舉導致保守結果的產生并不令人意外。與西班牙殖民時代類似,選舉在美國統治時期的目的也是使精英合作的合法化,其在客觀上起到了維系階級和性別等級制度的效果。

20世紀上半葉的選舉是一系列政管實踐的組成部分,旨在規范政治參與,確保殖民秩序和對該秩序至關重要的社會不平等得以維系。由此,民主制度再一次被用來實現不民主的目的。對于這一殖民悖論,其關鍵是暴力的使用——不僅包括國家的代理人,而且包括松散的、非正式組織的民兵(他們經常充當準軍事力量和政治家的私人保鏢)。再加上殖民地國家的中央機構薄弱,缺乏專業的殖民地公務員隊伍,這進一步突顯了地方力量的相對優勢。

美國軍隊中的菲律賓偵察兵,圖片由Vicente L. Rafael提供

菲律賓的殖民選舉是平定叛亂和維持等級的手段,它也借助高度地方化的準軍事暴力組織維持社會秩序,這一特點在1946年獨立后的菲律賓依然存在。然而,菲律賓選舉也經歷了一些重要變化,其中最重要的是選舉權的擴大。自20世紀30年代以來,選舉權范圍的擴大一直在持續進行:教育程度和財產資格限制得到了修改,女性獲得了投票權(1938年)。菲律賓獨立以后,近乎涵蓋全民的投票權得以確立,其目標是實現社會民主。然而,事情并沒有完全按計劃進行。擴大選舉權使得包括窮苦百姓在內的多數人獲得了投票權,但這種政治上的賦權并沒有改變他們在社會和經濟上的邊緣和貧困狀態。因此,即使菲律賓政治環境已發生翻天覆地的變化,統治精英(其中許多人曾與美國合作,在太平洋戰爭期間也曾與日本合作)卻不斷地尋找新方法,說服或脅迫新選民在選舉中支持他們。

首先,他們改變了競選方式。過去,總統候選人大多在小范圍內進行競選拉票,公開露面的機會有限。然而,1953年拉蒙·麥格賽賽(Ramon Magsaysay)的總統競選改變了這一切。麥格賽賽將競選活動變成了一系列公共場景——他依靠與美國軍隊的密切關系和反共平民主義的名聲在全國各地推動了極具戲劇性的活動,如與種植水稻的農民合影、視察谷倉,他還在競選中廣泛使用華麗的詞藻,安排炙手可熱的電影明星載歌載舞吸引民眾等。

麥格賽賽總統及其妻子,圖片由Vicente L. Rafael提供

面對日益擴大的選民群體,候選人要做的第二件事就是大規模收買選票。最初,他們可以依靠省級庇護關系迫使被庇護者投票支持他們。隨著形式變化,候選人們面對的是匿名選民。由于缺乏長期人情交換所建立起的個人關系,候選人只能斥資獲得選票。這反過來又促使選舉人想方設法籌集巨額資金來購買自己的職位。繼承祖先遺產的寡頭可以依靠他們的遺產、土地及其他企業的收入,但像費迪南德·馬科斯(Ferdinand Marcos)等新一代政治家和尚未確立寡頭政治的地方軍閥(local warlords)則必須找到快速見效的籌資方法。常見的籌資方法除了掠奪國庫外,還包括各種犯罪活動,如走私、賭博、各類權力尋租和近年出現的毒品交易。如今,選舉的成本已經變得相當高昂。為了競選地方公職,一個人必須自己是百萬富翁,或享受一個或幾個富翁的贊助,競選總統的難度就更不言而喻了。

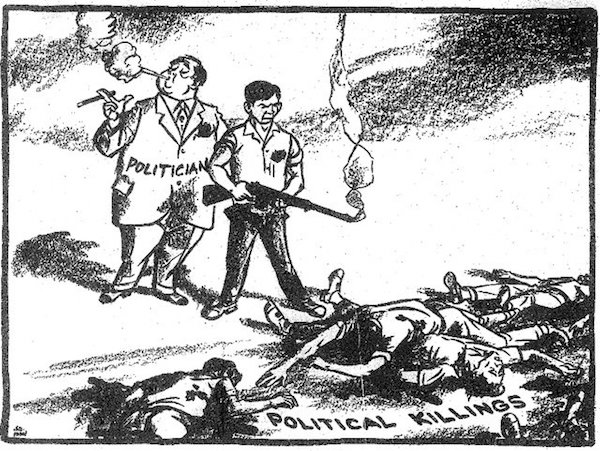

最后,統治精英應對選舉權擴大的第三種方式是加強暴力的使用并實施對競選對手的恐嚇或暗殺。為此,他們從曾參加過游擊隊、地方警察部隊、犯罪團伙的暴徒中招募保鏢和私人武裝。

反映政治謀殺的漫畫,圖片由Vicente L. Rafael提供

因此,戰后選舉的特點是“3G”,即“槍支、暴徒和黃金”(guns, goons, and gold)的廣泛使用。選舉不僅沒有能夠讓權力和平地過渡,相反,越來越多的金錢和鮮血涉及其中。勝利者上臺后總是被指控腐敗,同樣,他們自己也會指責對手腐敗。腐敗作為一種贏得競選的手段,特別是作為一個主要的選舉問題來抨擊對手的做法都已經正常化。具有諷刺意味的是,盡管候選人依靠腐敗行為來贏得選舉,但他們依然譴責腐敗。

三、從軍管法到精英民主

費迪南德·馬科斯能夠上臺,正是因為他承諾消除腐敗。而在贏得1965年選舉并在1969年取得連任的過程中,他被證明是最腐敗的政治家。執政期間,他根據自己的喜好修改了憲法,廢除了國會,設立了有名無實的議會和最高法院,并以行政命令實行統治。與此同時,他下令解除一系列私人軍隊的武裝,以壓制右翼的精英對手。另外,他還動用菲律賓武裝力量打擊左翼的學生活動人士、工人、農民和共產黨人。為壟斷暴力,馬科斯將菲律賓軍隊和警察變成了自己的私人軍隊。

在掌權20年后,馬科斯最終被馬尼拉一場名為“人民力量”(People Power)的非暴力運動推翻。這一平民領導的起義是在一次失敗的軍事政變之后發生的。為了向華盛頓的批評者證明他仍然受歡迎,馬科斯宣布舉行臨時選舉。然而,他大大低估了當時由于尼諾伊·阿基諾(Ninoy Aquino)在機場遭遇暗殺而產生的緊張氣氛。選舉中,馬科斯一如既往地進行操縱和算計,以求竊取選舉結果,但這一次沒有成功。在其選舉舞弊行為被公開后,人民力量運動推翻了馬科斯政權。

1986年菲律賓人民力量運動,圖片由Vicente L. Rafael提供

隨著戒嚴法的結束,后馬科斯時代的選舉實踐恢復了許多前馬科斯時代的模式。這并不令人驚訝,因為馬科斯政權的結束標志著舊寡頭政治的恢復,而不是一場新型革命——政治新貴們統治著一個分裂的社會,超過三分之一的人口生活在貧困線以下。選舉的特點仍然是欺詐和暴力,但也有一些不同之處。除了猖獗的暴行和盜竊行為外,馬科斯家族還留下了三個相關遺產。

第一個遺產是菲共毛派及其武裝新人民軍(New People’s Army)實力的迅速增長。在戒嚴令即將結束時,新人民軍已經成功地控制了20%以上的農村地區,并在地面上建立了廣泛的盟友網絡,組成了一個名為“全國民主陣線”(National Democratic Front)的城市聯盟。

第二個遺產是有組織的穆斯林分離主義運動的蔓延。1968年,一批穆斯林新兵在賈比達(Jabidah)進行集訓,被信奉天主教的菲律賓軍官下令集體槍決。這一事件發生在棉蘭老(Mindanao)穆斯林人民和天主教定居者之間長達幾個世紀的緊張關系的大背景下——天主教徒一如既往地得到了馬尼拉天主教政府的支持,而穆斯林群眾則被菲律賓主流社會嚴重忽視并邊緣化。這一宗教矛盾持續發酵,導致了持續至今的分離運動。如今,在一些外國武裝分子的幫助下,分離組織的年輕成員受到全球圣戰運動的影響,在持續的暴力和貧困狀況的催化下變得更加激進,導致了馬拉維危機(Marawi Crisis)的爆發。為了打擊這些所謂的“恐怖活動”,杜特爾特在國會和最高法院的批準下,在棉蘭老島宣布戒嚴。在此背景下,棉蘭老島的選舉政治,又重新回到了馬科斯的威權時代。

邦薩摩洛士兵,圖片由Vicente L. Rafael提供

第三個遺產是軍隊的分裂。在腐敗的氛圍中,軍官們被分為兩部分,一部分是從馬科斯的財富和權力中獲益的密友,另一部分則是高度專業化的失望士兵,后者試圖推翻馬科斯政權。由此,軍隊變得分裂、士氣低落和政治化。

戰后,菲律賓的選舉、金錢與暴力是交織在一起的。這三者植根于殖民歷史和后殖民社會,也是菲律賓國家和公民社會形成的基本要素。民粹主義暴力(populist violence)最初針對馬科斯,現在則針對菲共武裝及各種犯罪團伙。在繼任總統克拉松·阿基諾(Cory Aquino)的領導下,警方及其志愿者被默許對疑似菲共領導人執行即刻處決。由此帶來的結果是公共空間中令人毛骨悚然的暴力展示。

科拉松·阿基諾宣誓就職菲律賓總統,圖片由Vicente L. Rafael提供

2016年,杜特爾特擔任菲律賓總統,他的女兒薩拉(Sara)擔任達沃市(Davao)市長,小兒子塞巴斯蒂安(Sebastian)擔任副市長,大兒子保羅(Paolo)在國會任職,形成了典型的政治家族。家庭關系向來在菲律賓政治中發揮著至關重要的作用,但杜特爾特卻常常在演講中譴責寡頭政治。杜特爾特作為“懲罰者”(the Punisher)的名聲出現在民主轉型和鎮壓叛亂的十字路口,在其執政時期的人民權力意味著普通人有權代表國家采取行動,殺死指定的“敵人”。在某種程度上,行刑隊已經成為非政府組織的另一種對應形態,因為二者在國家職能外包方面有著相似的歷史。

杜特爾特及家人,圖片由Vicente L. Rafael提供

四、從歷史到當下

西班牙和美國的殖民歷史為菲律賓選舉創造了歷史條件。通過加強資金流通,政治精英們在選舉中盡可能地大規模動員選民。但是,選舉也加劇了武裝治安警員和行刑隊的擴張,后者脅迫政治對手,并通過敲詐勒索斂取錢財。20世紀80年代末,他們被視為軍隊平定叛亂的補充。現在,他們已演變成了先鋒隊,在杜特爾特的禁毒戰爭中扮演重要角色。伴隨著二戰后菲律賓選舉的發展,先鋒隊、治安警員和各種準軍事志愿者長期以來一直是菲律賓選舉政治中無法剝離的特征。

與其他現代國家一樣,菲律賓政府一直走在一條看似矛盾的道路上:在外包暴力的同時尋求暴力使用權的壟斷,在使用不文明手段的同時尋求社會的文明安定。由此,合法和非法之間的界線變得十分模糊:警察兼任治安警員和敲詐勒索者,并在法律的掩護下開展活動;法外殺戮被視為低效且腐敗的法律體系的補救措施,恐懼成為治理的主要手段;公共資源被用來打造私人軍隊,暗殺成為“伸張正義”的形式之一。

總的來說,選舉的雙重屬性在菲律賓這樣有殖民歷史的國家清晰可見。由于植根于社會經濟的不平等格局、有罪不罰(impunity)的文化、根深蒂固的庇護政治和司空見慣的欺詐(routine fraud)傳統,選舉產生保守甚至倒退的結果絲毫不令人驚訝。值得注意的是,選舉也是動員民眾的時刻,它會激發人們各不相同的訴求。在2016年的菲律賓總統選舉中,杜特爾特成功當選,引發了人們的不同期待。六年的執政使杜特爾特贏得了大部分民眾的支持,在其離任前支持率達到80%。而在剛剛結束的2022年菲律賓總統選舉中,費迪南德·羅穆亞爾德斯·馬科斯和薩拉·杜特爾特成功當選總統和副總統,這是民主的鞏固,還是威權主義的回潮,都有待進一步觀察。但無論如何,選舉對于菲律賓政治和社會的意義在于它為事物的發展與改變提供了可能性。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司