- +1

華林甫:中國歷史地圖編繪的成就與未來

2022年5月12日下午,復旦大學中國歷史地理研究所建所40周年“校友講堂”第五期在騰訊會議上成功舉辦。本次講座題目是“111年來中國歷史地圖編繪的成就與未來展望”,報告人是中國人民大學清史研究所華林甫教授。講座主持人為復旦史地所安介生教授。來自全國各地高校院校和科研機構(gòu)共300余名師生等參加了本次講座。

華林甫教授首先對“古地圖”和“歷史地圖”進行了區(qū)分。如譚其驤先生所言:“地理之學,非圖不明”,此處的“圖”包含了“古地圖”和“歷史地圖”兩大學術(shù)領域。按照學術(shù)界約定俗成的觀念,“古地圖”是指民國以前使用傳統(tǒng)方法繪制的地圖,即古人近人繪制的輿圖,屬于文物或準文物;古地圖研究屬于文獻學范疇,相當一部分成果屬于古籍整理與研究,例如著名的《中國古代地圖集》(三卷) 等。“歷史地圖”是“今人”以其所在時代的當代地圖為底圖,依照“今人”的需要,以歷史上某一年代或時期的地理狀況為內(nèi)容而編制的地圖,因表現(xiàn)對象為歷史時期內(nèi)容,習稱“歷史地圖”,如譚其驤先生主編的《中國歷史地圖集》(八冊)等。華林甫教授強調(diào)本次講座關(guān)注對象屬于歷史地圖領域,限于嚴肅的歷史地圖(集),時間斷限上起清末、下迄于今,地域范圍為“歷史上的中國”,不涉及教學掛圖、電子地圖。

接著華林甫從“學術(shù)傳統(tǒng)”“《中國歷史地圖集》及其巨大影響”“分析與評價”“展望未來”四個方面來展開論述楊守敬《歷代輿地圖》付梓至今的111年來,中國歷史地圖(集)的編繪事業(yè)取得的成就,并提出對未來的展望。

一、學術(shù)傳統(tǒng)

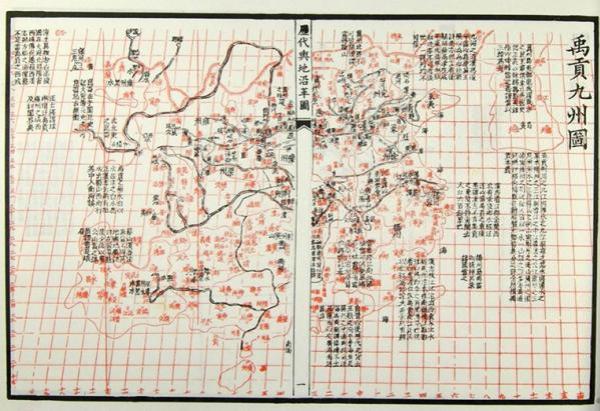

首先,華林甫教授回顧了中國歷史上關(guān)于編繪歷史地圖的傳統(tǒng)。如西晉裴秀主持的《禹貢地域圖》十八篇所提出的“制圖六體”,為中國傳統(tǒng)地圖學奠定了基礎,在世界地圖學史上有重要地位,可惜業(yè)已失傳。唐代賈耽繪《海內(nèi)華夷圖》首創(chuàng)“古墨今朱”的歷史地圖編繪設想,只不過當時印刷技術(shù)做不到。北宋稅安禮《歷代地理指掌圖》是保存至今最早的一部古人編繪的歷史地圖集。南宋有傅寅《禹貢說斷》附《禹貢山川總匯之圖》、陳元靚《事林廣記》附《歷代國都圖》。元有信州石刻《六經(jīng)圖》、王喜《治河圖略》附《禹河之圖》。明有吳國輔《今古輿地圖》、陳沂《金陵古今圖考》。清有胡渭《禹貢錐指》卷首《禹貢圖》47幅,李兆洛《歷代地理沿革圖》繪《禹貢九州圖》《春秋列國圖》《秦三十六郡圖》及西漢以下歷代地理志地圖22幅等。清末歷史地圖之編繪,規(guī)模大的可舉楊守敬《歷代輿地圖》為例,它是“我國歷史地圖里面空前的杰作”,是歷史地圖繪制史上的里程碑,達到了清末的最高成就。

隨后,華林甫教授重點介紹了楊守敬《歷代輿地圖》(以下簡稱“楊圖”)。楊圖線裝書有34冊,總體上分為兩大部分:前一部分為《歷代輿地沿革險要圖》,線裝1冊,系楊守敬先于同治二年(1863)與鄧承修、后于光緒五年(1879)與饒敦秩合作繪成,主要是歷代疆域形勢圖、四裔圖等,性質(zhì)相當于總圖,光緒丙午(1906)重訂本共 71 幅;后一部分為歷代“地理志”圖,線裝33冊,始繪年代已不可查考,熊會貞出力尤多,刻印地點有鄰園、鄂城、菊灣、武昌、滬上等地,最終完成于宣統(tǒng)三年(1911),性質(zhì)相當于各個朝代分幅圖。楊圖分幅圖共有44圖組,1752幅地圖。春秋圖組畫出《左傳》地名,戰(zhàn)國圖組畫出《戰(zhàn)國策》地名,嬴秦圖組以《漢書·地理志》與綜合清儒諸家考證為據(jù),漢代以后各圖以相應的各正史“地理志”為主畫出各朝政區(qū)和山川形勢。它采用朱墨套印之法,朱圖即是作為底圖的胡林翼《大清一統(tǒng)輿圖》,墨圖即清朝以前的歷代各圖。后者是楊守敬博考群書后為歷代正史《地理志》中地名確定方位、里距后上圖的。

楊守敬《歷代輿地圖》

楊守敬之后,雖也出版過一些歷史地圖,如童世亨《歷代疆域形勢一覽圖》、蘇甲榮《中國地理沿革圖》等,但規(guī)模上沒有一部能超過楊圖的。由此,華林甫教授總結(jié)道,清末民國歷史地圖集編繪的主題以疆域、政區(qū)、戰(zhàn)爭等為主。這個傳統(tǒng)綿延不絕,一直被1949年以后的歷史地圖所繼承。目前學界廣泛使用的譚其驤先生主編的《中國歷史地圖集》,最初就由重編改繪楊守敬《歷代輿地圖》而來。

二、《中國歷史地圖集》及其巨大影響

華林甫教授繼續(xù)介紹譚其驤先生主編的《中國歷史地圖集》(以下簡稱“譚圖”)的編繪背景。1955年3月由地圖出版社出版了顧頡剛、章巽合編的《中國歷史地圖集》(古代史部分),譚其驤先生校訂。不過,出版后沒有馬上發(fā)行,1956年11月出版社附加了關(guān)于采用內(nèi)部發(fā)行辦法的“出版者說明”。這是一部開創(chuàng)我國新型綜合歷史地圖集編繪先河的著作。譚圖緣起于毛澤東主席1954年提議,經(jīng)吳晗等史學家傾注心血組織,脫胎于楊圖而予以重編改繪,當時“重編改繪楊守敬《歷代輿地圖》委員會”工作的保密代號是“54號圖”。1973年基本完成,1974年起以中華地圖學社的名義印制了內(nèi)部本(咖啡色封面,有八開本、十六開本,有散頁盒裝,也有個別抽印本)。1980年起,由中國社會科學院主持對內(nèi)部本進行修訂,從1982年至1987年由中國地圖出版社出齊八冊,公開發(fā)行,1991—1992 年由香港三聯(lián)書店出版了繁體字本。譚圖從開始編繪到全部公開出版,歷時三十余年。

譚圖以“歷史上的中國”理論為指導,編繪出上起原始社會,下迄清末光緒年間,包括18個圖組、308幅地圖(不計未單獨占篇幅的插圖),總共有551頁的《中國歷史地圖集》,收錄了先秦到清朝中期全部可考的縣級和縣級以上的政區(qū)、主要居民點、部族名稱以及與河流、湖泊、海岸、島嶼、山峰、山脈、關(guān)隘、長城、運河等相關(guān)的地名約七萬個,是“中國歷史地圖史上的空前巨著”,“歷史地理學發(fā)展史上里程碑意義的著作”。除了規(guī)模宏大之外,華林甫教授總結(jié)道該圖集具有科學、全面、準確、精細、嚴謹?shù)纫幌盗袑W術(shù)特征。如譚其驤先生提出“歷史上的中國”理論,認為歷史上的中國是多民族共同締造的國家,因而中國與中原王朝是兩個不同概念。

譚圖出版后備受重視,獲得高度評價。學術(shù)界認為譚圖集中反映了我國歷史地理學和相關(guān)學科已取得的成就,是中國權(quán)威的歷史地圖集。如侯仁之先生評價道:“這是我國歷史地理發(fā)展史上的一項重大成就,是對于歷史悠久的傳統(tǒng)特色的一個巨大發(fā)展。應該指出,這在同類地圖的制作中,也是舉世無雙的。”再如王鐘翰先生評價道:“作為一部以歷代疆域政區(qū)為主的普通地圖集,乃迄今國內(nèi)外同類地圖中質(zhì)量最高、內(nèi)容最詳、印制最精、應用最廣、影響最大的地圖集。”

同時,從1954年開始研制編繪的譚圖為歷史地理學科發(fā)展起到了巨大的推動作用。迄今已出版專題性歷史地圖集22部、區(qū)域性歷史地圖集涉及14個省域的20部,顯示出積極強勁的“譚圖效應”。單篇專題性質(zhì)的歷史地圖如徐蘋芳編著的《明清北京城圖》,鈕仲勛等編的《歷史時期黃河下游河道變遷圖》及《圖說》等,嚴耕望所撰《唐代交通圖考》。區(qū)域性歷史地圖方面,侯仁之先生主編的《北京歷史地圖集》是我國第一部公開出版的區(qū)域性歷史地圖集。史念海先生在各類著作中發(fā)表了五百多幅歷史地圖,雖未曾單獨以圖行世,卻蔚為壯觀,對歷史地圖學做出了很大貢獻。可見,專題性、區(qū)域性歷史地圖集正在蓬勃發(fā)展,方興未艾。

三、分析與評價

華林甫教授指出,各類歷史地圖集的內(nèi)容一般是全國綜合、專題、區(qū)域、時序四大板塊。然后為大家介紹了一些代表性的圖集。全國綜合方面,如譚圖是按時間順序編排的,《中華人民共和國國家歷史地圖集》屬于綜合性的當代國家地圖集之一,是按專題編排的。專題歷史地圖集,全部是依時序設計圖幅的,如《中國歷史地震圖集》《中國近代史稿地圖集》《太平天國歷史地圖集》等。區(qū)域性歷史地圖集中,跨省域的僅見到藍勇主編的《長江三峽歷史地圖集》。省級歷史地圖集的圖組設計,全部是以政區(qū)為第一圖組,然后再予以展開的,一般都設有自然(或地貌)、人口(含民族)、經(jīng)濟、城鎮(zhèn)(或城市)、文化、軍事與戰(zhàn)爭等常見圖組。小于省域的歷史地圖集,研究對象為省會城市、地級市、市轄區(qū)、普通縣,如《西安歷史地圖集》《北京宣南歷史地圖集》《洞庭湖歷史變遷地圖集》等

歷史地圖集具有廣闊的學術(shù)前景,涉及一系列學術(shù)理論、學術(shù)標準、技術(shù)路徑等問題。關(guān)于歷史地圖的繪制,華林甫教授總結(jié)出五個基本共性問題:

第一、關(guān)于歷史地圖與讀史地圖的理論思考。正如韓光輝先生的闡述,歷史地圖集與讀史地圖集之間的本質(zhì)區(qū)別,即讀史地圖集可根據(jù)需要截取一定的地域空間繪圖,對地圖本身的計量要求并不嚴格,多具有示意性;歷史地圖集是在現(xiàn)代實測地圖的基礎上編繪歷史地理內(nèi)容,具有區(qū)域的完整性和計量準確的科學性。

第二、關(guān)于歷史地圖集的學術(shù)基礎。歷史地圖集的研制編繪應該基于扎實可靠的沿革地理考證,“譚圖效應”已經(jīng)充分證明了這一點。不論歷史地圖集的性質(zhì)是專題、區(qū)域抑或是斷代,圖上的任何地理要素、專題內(nèi)容都是依托于歷史疆域與政區(qū)研究,復原疆域、厘清政區(qū)沿革是一切歷史地圖工作的出發(fā)點。沿革地理涉及的問題是巨量的,研制者需要做好每一個細節(jié),否則會涉筆便誤、貽笑大方。

第三、關(guān)于繪制政區(qū)界線的尺度。如華林甫教授主持的《清史地圖集》,項目組知難而進,嘗試著把覆蓋全國的政區(qū)界線的精度從府級提升到了縣級,實際繪出了清宣統(tǒng)三年(1911)一千七百多個縣級政區(qū)的界線,雖然工作量超大,但完全可以做到。因此,華林甫教授希望今后凡是新繪的省級歷史地圖集能夠繪出明清的縣界。晚清的縣界絕大部分是明晰的,是可以考證出來的。各種斷代歷史地圖集中,至少“明史地圖集”是可以考慮繪制縣界的。

第四、標準年份及其相關(guān)問題。華林甫教授坦言道,在理論上,完整的《清史地圖集》不但應覆蓋清朝所有年份和所有地域,而且要在疆域政區(qū)框架上疊加相應年份的人口、聚落、耕地、動物、植物、自然災害、交通、宗教、軍事等要素,更須將這些縱與橫的要素內(nèi)容交織成動態(tài),從而可望再現(xiàn)清朝主要地理要素完整的時空發(fā)展過程。如此龐大的設想,需要基礎研究的日積月累,短時期內(nèi)難以實現(xiàn)。從這層意義上說,未來發(fā)展方向應是以《清史地圖集》為出發(fā)點,做成開放式的“清史地理信息系統(tǒng)”

第五、已刊歷史地圖集的評議。關(guān)于已出版歷史地圖集的評議,公開發(fā)表的書評不多。歷史地圖集研制編繪之艱辛,非親歷者難以感同身受,所以一般都是贊揚,也值得大力贊揚。如鑒于譚圖可以傳世的學術(shù)價值以及它在海內(nèi)外的巨大影響,應當啟動修訂程序,以使其更加完善。

四、展望未來

關(guān)于中國歷史地圖集編繪的未來發(fā)展,華林甫教授介紹了自己曾經(jīng)閱讀過英國國家圖書館、德國普魯士文化遺產(chǎn)圖書館、收藏的全部英文類歷史地圖集,以及歐洲其他一些圖書館的典藏,并將其分為四類:綜合性歷史地圖集、區(qū)域歷史地圖集、專題歷史地圖集、時段歷史地圖集。總結(jié)道,如果從國外歷史地圖(集)的發(fā)展趨勢來看,從學術(shù)意義上來說應該有綜合、區(qū)域、專題、時段四類,代表四個發(fā)展方向。

但對照國際學術(shù)現(xiàn)狀,于中國而言,因歷史地圖工作需要投入龐大專業(yè)力量、科研經(jīng)費等,全國綜合性的已有譚圖八大冊和國家歷史地圖集問世,所以總體性的歷史地圖集暫時先告一段落;專題性的歷史地圖集,雖然受到科研難度等內(nèi)在因素制約,但仍有一些重要的歷史地圖集在編繪中;區(qū)域性的歷史地圖集則因各個地方發(fā)展的需要而日漸興起,而斷代歷史地圖集(即某個特定時段的歷史地圖集)仍然付闕。

因此,華林甫教授認為中國編繪歷史地圖集狀況非常不平衡,有許多學術(shù)空白需要填補。今后的發(fā)展趨勢有二:一是省級歷史地圖集將全面開花。“區(qū)域”是地理學研究的核心,但“區(qū)域”有大有小。二是斷代歷史地圖集的前景廣闊。且中國研制歷史地圖集具有得天獨厚的條件。隨著學術(shù)理論、學術(shù)標準等方面深入探討,未來歷史地圖的編繪將呈現(xiàn)廣闊的發(fā)展前景。

在華林甫教授的精彩講座結(jié)束之后,主持人安介生教授對此次的報告做了總結(jié),認為華林甫教授研究學術(shù)視野非常寬闊,不僅著眼于國內(nèi)的研究,更關(guān)注國外研究現(xiàn)狀,并提出自己的前沿思考和對未來研究的展望。且華林甫教授多年的《清史地圖集》的編纂經(jīng)驗,對大家啟發(fā)很大,令人受益匪淺。復旦史地所副所長楊偉兵教授認為諸如《中國歷史地圖集》《清史地圖集》等大型科研項目,對學術(shù)團隊、梯隊的培養(yǎng)和淬煉作用和意義重大,也是學術(shù)的賡續(xù)和傳承。

線上的同學們提出了很多有趣的問題,華林甫教授就“江西省地圖集未來發(fā)展的方向”“古地圖的價值”“地圖中應該如何呈現(xiàn)清代政區(qū)與封禁地方的邊界線”“《清史地圖集》何時出版”“譚圖的疆域”“地圖繪制過程中的區(qū)塊邊界”等問題與線上的同學進行了交流。華林甫教授最后也強調(diào),關(guān)于歷史地圖集可探討的論題尚多,理論升華、時間段選擇、疆界范圍、政區(qū)名稱、治所、幅 員、聚落點、職官駐地、山脈與山峰、河流與湖泊、海岸線、海島與海洋等地理要素,農(nóng)作物分布、交通路線、軍事布防與戰(zhàn)爭進程、城市發(fā)展與都市布局、人口密度與人口遷徙、重大歷史事件發(fā)生地等專題,以及具體圖幅的設計等都是值得探究的話題,期待學術(shù)界熱烈討論,以便一起把歷史地圖集的學術(shù)事業(yè)推向前進。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司