- +1

專訪藝術家鄭波:植物政治與人類世滅絕

采訪 + 撰稿 _ 驀然、黃婷婷

藝術家鄭波

藝術家鄭波出生于北京,現生活在香港大嶼山。在他早期的社會參與式藝術創作中,鄭波將目光投向社會中的邊緣人群,并為其創造發聲的渠道。自2013年以來,植物作為一個更加遙遠和沉默的“他者”,成為鄭波作品中的敘述對象。《信睿周報》與鄭波進行了一次訪談,試圖梳理他近年來和植物有關的創作脈絡,并一窺其生長式、社群式的工作路徑。

于鄭波而言,藝術是一種使不可見的事物變得可見的手段,使植物的角色在政治和生態的纏繞之中顯現。但其中更重要的發問或許是:在生態危機正在發生的當下,我們應如何超越人類中心主義的視閾,看到萬物構成與聯系的復雜性?正如鄭波自述,他的創作在于“嘗試培育人類世大滅絕后的生態智慧”,這之中既有愿景,也有反思。

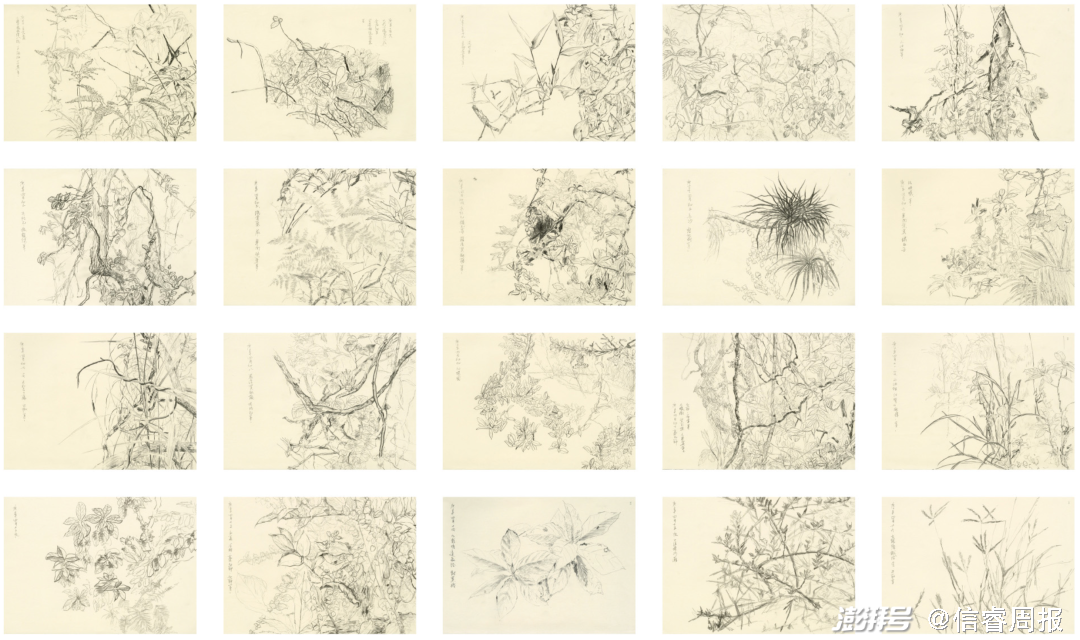

鄭波《寫生》,紙上鉛筆,2020-2021

您早年關注的是作為“他者”的邊緣人群,譬如在中國香港務工的菲律賓女傭,如今您所關注的植物是否也是一個“他者”?在諸多種植物之中,您關注到蕨類和其他野草的契機是什么?

鄭波:我過去對少數群體的關注,一個原因與我自己的身份背景有關,另一個原因是我認為藝術就是要讓大家看到平常視而不見的東西。比如,香港的菲傭群體人數超過十萬,但大家經常對她們視而不見,這在某種程度是政治上的視而不見。

你所說的我的創作對“他者”的關注,其實不是我有意而為之的。我母親是云南人,被分配到北京工作,我父親是浙江人,在云南長大。我從小就去過不同的地方,所以對不同的地方、人和文化,包括不同的氣候和植物,都比較好奇。很多時候,創作不是為了某個目的去做的,最基本的初衷其實就是始于對某些東西的好奇。

我在北京郊區長大,現在住在香港比較偏僻的地方。對于住在城市里的人來講,植物可能是比較邊緣化的存在。但如果從整個地球的角度來講,其實植物才是主體,而人類是很微小的存在。任何一個城市里都有野草,但很多人在生活中不會留意到這些。在臺灣,我發現路邊到處都是蕨類,可是在臺灣的繪畫等藝術創作里卻看不到蕨類的存在。這是很奇怪的反差。

鄭波《蕨戀》,影像截圖,2016

您近年的創作關注超越人類中心主義視角的敘事,但《蕨戀》《生命如此艱難,何必搞得這么簡單?》似乎依然是把人類的需求/感受投射到自然物上,這樣的設計是否在某種程度上表達了您的一種批判態度?以植物為社會主體的敘事如何成為可能?

鄭波:我甚至覺得現在都不應該用“批判”來形容(這個視角)。從西方的角度來講,人類中心主義是從文藝復興到現代性興起以來的一個比較核心的假設,或者說,它是對整個西方現代制度的一個基本的支撐。我們(包括我自己)如今過的都是人類中心主義的生活,衣食住行依賴的都是除人以外的山水、植物等,而我們的視角仍是人類中心主義的,對我們所依賴的其他生命、山水等視而不見。對此,我覺得已經過了批判的時候,因為我們已經進入危機了,應該到每個人都以此為常識的階段了,要考慮的應該是怎么行動的問題。

我覺得植物不是社會主體,萬物都是地球的主體,我們都只是地球之上的一種生命形式——這也是我近幾年希望通過自己的創作和作品帶出來的一種感覺。當然,我做相關創作的時間也不長,從2013年至今只有8年時間,所以我其實還在摸索中,相關思考也還在一步步深入,比如我也會和科學家聊天,不斷學習和感悟。你的問題用到了“設計”這個詞,其實我覺得藝術不太是“設計”,創作也不是為了某個目的才用某種形式去實現的。創作是因為自己的興趣和感覺自然而然地生發的,是在興頭上實現的,而不是一種工具。

在《蕨戀》中,蕨類植物與酷兒政治的聯系何在?酷兒政治的視角又能在何種意義上“酷兒化”我們的生態觀?

鄭波:酷兒在人類社會中是邊緣的,但在自然界其實是主體。對于很多植物、動物甚至細菌來說,我們根本無法用所謂的“異性戀”這樣一種極度簡化的方式來形容它們的性形態。比如說,蕨類植物有兩代,其中一代會產生孢子,孢子落在地上后會長成一個小小的葉片的形態,產生卵子和精子。卵子和精子結合,再產生我們平時看到的這些蕨類植物。我們本來就生活在一個酷兒的地球。

本文選自《信睿周報》第68期

《野草黨》是一個試圖進行10年的項目,作品會以不同的形式呈現,有的甚至不需要通過一個最終的作品來呈現。這樣一種持續進行的、生長型的創作方式是否也契合了某種您對自然的認知,比如您是否想去迎合自然自身的一個生長節奏?是否試圖通過這些作品傳達一種人和自然相處的范式?

鄭波:我想做的是,讓每個作品都成為一個“活著的”作品。而不是像以前一樣,畫一張畫,做一個雕塑,做完之后的作品就一成不變了,但也不能說它們就處于 “死亡”的狀態,只能說這些作品像木乃伊一樣,會在美術館里一直存在下去。我現在希望把作品做成“活著的”、沒有終結的狀態,但同時,也不需要它一直以一種勻速的節奏在生長,不要求它每天都在生長,我也無須像種菜一樣每天都去給它澆水。

這更像是在料理一個園子,里面的植物有的長得快一點,有的長得慢一點,有的開花了,有的可能還要過兩年才開花,因為有的植物就是要等到時機成熟了才會開花——我現在就是在用這樣的心態來做自己的作品的。在其中,我更像是一個園丁,所做的只是偶爾澆澆水,或者搭個棚。比如《蕨戀》這部作品,所拍攝的森林可能已經在那生長了幾百上千年,而其中的蕨類也已經演化了幾億年,這些都不是我做的,我做的只是一點其他工作。

現在說“范式”還太早。我確實有這方面的想法,比如希望作品是“活著的”,是我和自然“合作”的,不是我的獨立創作,希望作品/展覽是在戶外做的。當然,現在大部分展覽還是在室內做的,因為我還沒有工作室,但有策展人來找我,我都會帶他們去山上走一走。因為戶外是人之外的一個世界,而建筑是人類中心主義的。

鄭波《生命如此艱難,何必搞得這么簡單?》,裝置(生長的標語),2018

您提到希望自己的創作是在戶外發生的,結合您近年將植物(比如野草)引入公共空間或美術館等,您期待通過這樣的藝術實踐給公共/藝術空間帶來怎樣的改變?

鄭波:我剛才提到建筑。建筑是給人造的,比如我現在所在的這個學校的建筑,基本的假設是不允許除人之外的生物存在(當然,細菌、病毒等看不到的微生物還是存在的),有時候還要殺蟲,最多只會允許寵物進入,我有時會把狗帶到辦公室來。所以我常常說,建筑其實是一個“殺生”的存在,只有人能在里面活動,而不允許其他生命在這里出現。

當然,“建筑”這個概念本身就是有問題的。我現在有幾個項目,都是希望推動美術館往一個超越人類中心主義的視角、成為一個“萬物的空間”的方向發展。其中很重要的一點是用到戶外的空間,因為室內(比如美術館建筑)會有很多局限。這些項目或許可以拓展公眾對美術館的認知,讓更多人認識到美術館不僅是一個建筑,而且是一個場域。比如我2021年夏天在柏林做的展覽(“萬物社”,柏林格羅皮烏斯博物館),就是在室內室外都放置了一些作品,室外的空間也是很重要的,室外也是美術館。

鄭波個展“萬物社”現場,柏林格羅皮烏斯博物館,2021

社群、共同體是您一貫的工作方式,體現于您在創作中對身份政治的關注(《為伊唱》)、對社區的介入(“野草黨II+蟾蜍山共地項目”)以及一系列參與式工作坊的開展,還有“萬物社”這樣的與植物學家、文學家等合作的跨學科組織的建立。從對人的關切到對植物的關切,您對社群和共同體的理解范疇經歷了什么變化?

鄭波:我現在不太用“共同體”這個表述了,因為“共同”這個詞太單一了,“社群”這個詞現在還會用。關于社群,現在我想得更多的是關于“萬物的社圈”的概念。比如在柏林組織的“萬物社”是一個由12個人組成的社群,每人channel 一種生命或物質形態,這里的英文channel我不確定該怎么翻譯,不是指“代表”,而是更接近“靈媒”“秘道”的意思,有“附身”之義。

比如“萬物社”里有一位研究大腸桿菌的科學家因為對研究十分投入,覺得自己仿佛被大腸桿菌“附身”了一樣,認為是大腸桿菌在通過她用人類的話語說出自己的意見。而“萬物社”的12個成員以這種方式坐在一起開會,其實是可以把人之外的聲音帶到美術館的。

鄭波《繪稊修》,工作坊現場,2019

像“萬物社”這樣的跨學科組織對您的個人創作有什么新的刺激或思考,給以植物為主體的藝術創作引入了怎樣的新的視角和想象?

鄭波:我認為,我想很多問題時其實依靠的是直覺,但只有在和科學家聊一些具體的研究的時候,才能找到具體的創作切入點。比如,雖然我的直覺是“森林是一個網絡”,但只有在和科學家聊真菌和樹之間的關系之后,才能讓我對森林里的網絡有更深、更具體的認知,即當我有一些宏觀的直覺時,需要通過和科學家的交流來了解更微觀的細節。

同時,通過對話,我也會推動科學家從他們平常不怎么會想到的角度去思考。比如剛才說的,在柏林,我和研究真菌的科學家討論植物的根系網絡以及植物關系的研究,我會推動著他去想真菌和樹這兩種生命形式之間的合作,以及這種合作和人跟蘋果之間的關系的差異——有人說人和蘋果之間是一種依存關系,不僅是人類吃了蘋果,蘋果也通過人類實現了全球范圍的散播,這其實是邁克爾 · 波倫(Michael Pollan)的觀點,即一些物種在滿足人類需求的同時,也使自己在全球成為強勢物種。

在“萬物社”展出的作品《植物的政治生活》也是您和科學家交流的一個成果,“呈現了植物如何在分子水平上實踐政治”,能否和我們談談這個作品?

鄭波:“植物如何在分子水平上實踐政治”這句作品描述其實是策展人寫的,我認為不太準確,這個作品不是從分子層面,而是從微觀到宏觀的層面去探討這個問題。就像剛才說的,真菌和樹根的合作關系遠比人類和蘋果的關系要激進得多,因為真菌的細胞會長到樹根的細胞里,它們的合作是一種深入細胞層面的合作。

您認為技術能不能幫助我們更好地解決生態問題?

鄭波:人類發明的這些技術,其實從自然角度來看都非常初級。比如飛機的能源使用效率遠比鳥要低得多,目前的記憶存儲技術也遠比DNA這種存儲模式要落后得多。并且,很多技術是非常短視的,不僅忽視了生態系統的復雜性,也導致了各種災難,比如我們為了增加農作物的產量而過度使用人工化肥,造成的長期結果之一就是土壤因此變得貧瘠,農作物產量反而降低了。

鄭波《植物的政治生活》 ,影像截圖,2021

人類世(Anthropocene)是頻繁為您所使用的一個詞。它是一個尚未確立的地質概念,指向人類活動開始對地球上的氣候和生態產生影響的紀元,而哲學家唐娜 · 哈拉維(Donna Haraway)則把人類世看作一個與白堊紀—古近紀的恐龍滅絕一樣嚴重的事件,在這之前和之后,地球都曾經或即將擁有完全不同的生態和面貌。您如何理解和使用“人類世”這樣一個尚且無法定義的詞?

鄭波:人類世是一個過于中性的詞,地質學家提出這個詞的時候是在描述一個客觀的事實:未來的人類或生命在考古我們目前生活的地質時期時,會發現這個時期有著和其他時期不一樣的特質,比如全球氣溫上升、塑料的大量生產等。這個詞最初被提出來時有一定的積極意義,能讓我們看到我們是如何處于一個人類中心主義的時代,繼而由科學家、理論家和藝術家帶出深刻的反思。

“善良人類世”是我在過去兩年會使用的一個詞,它表達了一種更好的愿景。但說實話,我現在覺得實現“善良人類世”的機會微乎其微,我覺得我們更應該使用“人類世滅絕”或“人類世災難”這樣的詞匯去強調其中的負面意義。就像哈拉維提到的恐龍滅絕是兩個地質時期交界點的一個事件,我們目前也正處于一個地質事件之中。人類行為導致的大規模物種滅絕以及氣候和地質的巨大變化,也在引導我們自身走向滅絕。在這之后,地球會進入下一個地質時期,但那個地質時期是什么?現在還不知道。

目前,無論是從政策層面上來看,比如2021年舉辦的聯合國年度氣候變化大會(COP26),還是從社會層面上來看,我們都沒有做到許諾過的改變,其中也包括我自己。印度作家阿米塔夫 · 高希(Amitav Gosh)說:“The planet will never come alive for you unless your songs and stories give life to all the beings, seen and unseen, that inhabit a living Earth.”(“地球永遠無法活轉過來,除非人類的歌詠和故事能賦予地球上棲居的一切可見和可不見的生靈以生命。”)這也是我想要表達的。

(原載于《信睿周報》第70期,文中用圖均由藝術家提供。)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司