- +1

不想坐班是你,不想居家也是你,咋回事啊?

原創(chuàng) 睿悅 果殼

居家辦公久了,日子從一開始的舒爽,變得有些無(wú)聊,甚至感到比坐班還疲憊。我開始懷念辦公室的嘈雜、同事間的八卦、能沖到工位前直接溝通,而不是約個(gè)電話還要忍受時(shí)斷時(shí)續(xù)的信號(hào)的時(shí)刻。也正是在此刻,以前感到如牢籠一般的辦公室,變得可愛(ài)了一些。

在不斷拉扯中,辦公室逐漸長(zhǎng)成今天我們熟悉的模樣|unsplash

實(shí)際上,辦公室的演化史正是一部尋求溝通效率和舒適度的歷史。這個(gè)空間一方面將人工具化,恨不得榨出最后一滴效益,一方面又在小心平衡人性中的需求,希望營(yíng)造開放和松弛的環(huán)境。在不斷拉扯中,辦公室逐漸長(zhǎng)成今天我們熟悉的模樣。

把流水線塞進(jìn)辦公室?

辦公室,這個(gè)今天令人又愛(ài)又恨的地方,真正得到重視是在 19 世紀(jì)末。一位名為泰勒(Frederick Winslow Taylor)的美國(guó)工程師,將效率和管理帶進(jìn)了辦公室。從此,辦公室不再是工廠旁用來(lái)處理行政文件的不起眼小房間,它有了自己的職責(zé),成了可以單獨(dú)產(chǎn)出效益的空間。

“辦公室”一詞來(lái)源于拉丁文中的“責(zé)任”,暗含著“一系列責(zé)任”的意思。

泰勒相信將工作劃分為不同部分,每個(gè)部分的單體效率最高時(shí),整體效率就會(huì)上升。于是他按工作流程劃分辦公室內(nèi)部空間,聯(lián)系緊密的部門安排在臨近位置,以減少不必要的空間移動(dòng)。同時(shí),辦公室的布局嚴(yán)格按照等級(jí)劃分,并強(qiáng)調(diào)監(jiān)管。他還雇人用秒表給每個(gè)工人的每項(xiàng)操作計(jì)時(shí),為每個(gè)模塊設(shè)定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)速度。工人的報(bào)酬則取決于他完成的模塊數(shù)量。是不是眼熟,是的,他發(fā)明了 KPI。

泰勒 Frederick Winslow Taylor | Wikimedia Commons

那時(shí)連辦公家具都在為效率服務(wù)。泰勒時(shí)代出現(xiàn)過(guò)一款郵件開封桌,可以增加 20% 的信封封裝量。這是設(shè)計(jì)師研究辦公人員工作行為的結(jié)果,與此類似,哪些工作該用軟鉛筆芯、哪些該用硬的,飲水機(jī)的距離該離員工多遠(yuǎn),都納入計(jì)算范圍。這些龜毛的研究,促成一批專業(yè)辦公工具的誕生。

嚴(yán)肅、固定、時(shí)刻處于監(jiān)控的氛圍下,那時(shí)的辦公室里的人們就算坐在一起,也不敢說(shuō)什么。比起“坐辦公室的”,他們更像是換了一個(gè)地點(diǎn)的流水線工人。

1900 年的辦公室|Wikimedia Commons

可到了 20 世紀(jì) 60 年代,生產(chǎn)和消費(fèi)的蓬勃發(fā)展刺激著西方,特別是美國(guó)的就業(yè)市場(chǎng)。那時(shí)的公司急需大量員工,為了吸引更多人從事文職工作,休閑舒適的工作環(huán)境成為辦公室工作的主要賣點(diǎn),也成為職員面對(duì)薪資差不多的工人時(shí),產(chǎn)生身份認(rèn)同感的最大來(lái)源。通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展也讓分工變細(xì),更多需要靈感和創(chuàng)意的工作出現(xiàn)。辦公室開始向更靈活開放的方向發(fā)展。

增進(jìn)溝通成為那時(shí)的主流改進(jìn)方向。以電話產(chǎn)業(yè)起家的貝爾實(shí)驗(yàn)室辦公樓,就故意搭建非常多的長(zhǎng)廊,“在回辦公室的路上,或是去餐廳的路上,物理學(xué)家碰見(jiàn)化學(xué)家、化學(xué)家碰見(jiàn)數(shù)學(xué)家、數(shù)學(xué)家碰見(jiàn)開發(fā)人員”,一則形容當(dāng)時(shí)景象的文章寫道。這種偶然相遇被認(rèn)為是貝爾實(shí)驗(yàn)室最重要的靈感來(lái)源之一,后來(lái)晶體管、太陽(yáng)能電池、C 語(yǔ)言等影響深遠(yuǎn)的發(fā)明,都率先在此地得到突破。

霍姆德爾的貝爾實(shí)驗(yàn)室|Wikimedia Commons

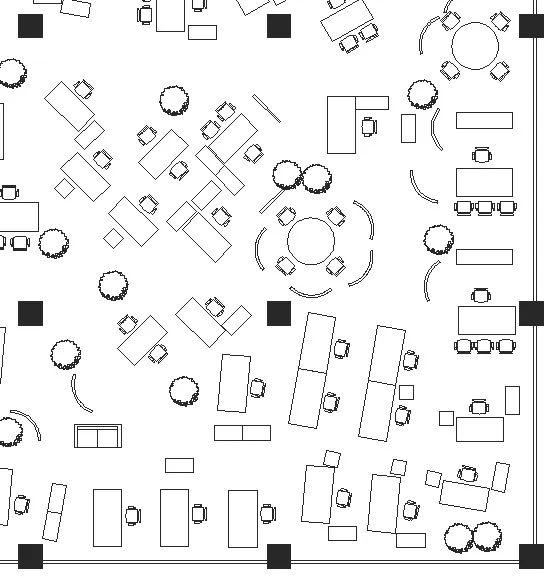

更多的公司將功夫花在辦公室內(nèi)部。通過(guò)制造業(yè)富起來(lái)的德國(guó),為了快速擺脫二戰(zhàn)時(shí)給世界帶來(lái)的糟糕形象,開始在辦公室內(nèi)踐行一種開放平等的設(shè)計(jì)理念。拋棄泰勒時(shí)代的規(guī)整和封閉,辦公室成了一個(gè)大開間,沒(méi)有墻壁,僅用辦公桌、箱子、柜子、偶爾的屏風(fēng)和植物劃分空間。設(shè)計(jì)師重新按工作流,而不是職位高低劃分員工所在的位置。這種以人為本,注重靈活和美觀的設(shè)計(jì),被稱為“辦公室景觀”(Bürolandschaft)。

雖然后來(lái)類似這種開放式的辦公設(shè)計(jì)被證明會(huì)部分阻礙溝通,比如哈佛大學(xué)商學(xué)院教授伊桑·伯恩斯坦研究發(fā)現(xiàn),有些員工會(huì)認(rèn)為開放式設(shè)計(jì)會(huì)讓自己暴露在整個(gè)辦公空間,難以保證私密度,只好假裝忙碌逃避與人的交流,不過(guò)這是后話了。重點(diǎn)是,在那么早的時(shí)候,我們就擁有開放式辦公室了。

辦公室景觀示意|Wikipedia

在德國(guó)追求開放辦公空間的同時(shí),一款理念類似的產(chǎn)品也出現(xiàn)在美國(guó)市面上。這款叫行動(dòng)式辦公桌的產(chǎn)品由一張鼓勵(lì)站著的卷蓋寫字臺(tái),一個(gè)有隔板的小電話臺(tái),和一個(gè)可供臨時(shí)會(huì)議的小圓桌構(gòu)成。設(shè)計(jì)師希望這款辦公家具幫助員工動(dòng)起來(lái),員工可以隨時(shí)站起來(lái)工作,累了時(shí)轉(zhuǎn)身在小臺(tái)子上喝杯咖啡,和同事閑扯幾句,或者挪到桌旁打個(gè)電話。

但這套東西的設(shè)計(jì)理念在當(dāng)時(shí)還過(guò)于超前,要讓管理層接受辦公室從井井有條,變成誰(shuí)都可以隨意走動(dòng)說(shuō)話的“亂糟糟”模樣,還需要緩一緩。于是第二代行動(dòng)式辦公桌出現(xiàn)了,它由呈 120 度擺放的三面隔板組成,保證員工的隱私和空間需求;桌旁有高度不一的架子,強(qiáng)迫員工不斷站起坐下;它還有布告板和圖釘墻,幫助員工展示個(gè)性。

90 度隔板組成的辦公空間|Wikimedia Commons

第二款行動(dòng)式辦公桌立刻收到好評(píng),人們認(rèn)為它依舊保有對(duì)運(yùn)動(dòng)和靈活溝通的需求,但更加規(guī)整。一時(shí)間市面上出現(xiàn)大量類似設(shè)計(jì)品,其中一款比較特殊,它把原本呈鈍角打開的三面墻,縮小 30 度,成為 90 度包圍的樣子。

辦公歷史上最臭名昭著的格子間誕生了。

砸爛格子間!

格子間只比行動(dòng)式辦公桌工作調(diào)整了 30 度,就立刻從鼓勵(lì)開放的辦公設(shè)計(jì),變?yōu)閷⑷烁艚^起來(lái)的小盒子。

但格子間卻大受管理者好評(píng),它幾乎適應(yīng)每一個(gè)經(jīng)濟(jì)階段。在它誕生的 1968 年,正是美國(guó)二戰(zhàn)結(jié)束后高速發(fā)展,社會(huì)一片繁榮時(shí)。那時(shí)白領(lǐng)數(shù)目激增,格子間成了性價(jià)比高,能在更少空間塞下更多人的辦公家具首選。而在七八十年代美國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑后,格子間又成了能一下子拆得干干凈凈的靈活工具。哪怕到今天,我們依舊能在不少公司中見(jiàn)到格子間的身影。

格子間幾乎適應(yīng)每一個(gè)經(jīng)濟(jì)階段|Wikimedia Commons

格子間讓此前開放靈活的辦公室一朝回到解放前,但它更狡猾,把同事設(shè)計(jì)成了最熟悉的陌生人。要知道從 30 年代開始,公司就很警惕員工間的聯(lián)盟和起義,但泰勒主義過(guò)于強(qiáng)調(diào)員工的工具化屬性,有違本性;辦公室景觀在當(dāng)時(shí)又過(guò)于鋪張,且充滿噪音。

格子間提供了一個(gè)同事近在咫尺,卻難以交談的空間。特別當(dāng)員工的面前有臺(tái)電腦時(shí),機(jī)器里的世界比身旁的開闊太多。隔間將辦公室中的“個(gè)人”極致化,人們宣泄不滿不再是集體罷工,而是砸毀電腦、把文件都掃到地上,反抗成了小格子中的個(gè)人行為。

一些微小的反抗|giphy

好在辦公室依舊在進(jìn)化。1993 年,那時(shí)移動(dòng)電話和筆記本已經(jīng)進(jìn)入辦公空間,廣告業(yè)大佬杰伊·恰特(Jay Chiat)(他的公司曾為蘋果做出著名的 1984 廣告),在滑雪時(shí)頓悟——技術(shù)使原有的辦公室過(guò)時(shí),是時(shí)候創(chuàng)建未來(lái)的辦公室了。他打算在自己的公司做個(gè)辦公室實(shí)驗(yàn):告別墻壁、辦公桌、格子間,臺(tái)式計(jì)算機(jī)和座機(jī)也廢除,辦公室只留下存放個(gè)人物品的儲(chǔ)物柜。公共空間中不允許擺放任何個(gè)人物品,員工隨便拿一個(gè)移動(dòng)電話和筆記本就能在任意位置坐下。公司希望這可以打破辦公室交流的阻礙和階級(jí)劃分,讓辦公變得像團(tuán)隊(duì)活動(dòng)般隨聚隨散。

蘋果 1984 廣告|giphy

員工稱其為虛擬辦公室,但這個(gè)實(shí)驗(yàn)失敗了,因?yàn)槿藗冋也坏阶约阂模颂噙€導(dǎo)致要搶寄存柜。人們只好把個(gè)人物品放在汽車后備箱中,還有員工帶了輛手推車來(lái)辦公室,以方便四處移動(dòng)她的東西。

恰特沒(méi)有氣餒,繼續(xù)改造著辦公室。這一次員工有自己的辦公桌了,但空間也足夠開放,餐廳、臺(tái)球桌、咖啡吧,任何一個(gè)空間都可以工作。公司內(nèi)部像一個(gè)游樂(lè)場(chǎng),有著色彩繽紛的設(shè)計(jì)和休閑場(chǎng)所,人們轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去,在回歸個(gè)人空間和隨時(shí)交流的狀態(tài)中切換。后來(lái),WeWork 這樣的聯(lián)合辦公空間出現(xiàn),交流不再只局限于一家公司內(nèi),不同公司,不同行業(yè)都聚集到同一個(gè)辦公空間。

恰特/戴公司|Wikimedia Commons

雖然恰特的實(shí)驗(yàn)沒(méi)有取得預(yù)想的結(jié)果,但他的思路沒(méi)錯(cuò),技術(shù)的確驅(qū)動(dòng)了辦公方式的變化,只是它的最佳載體不是廣告公司,而是技術(shù)公司。

上世紀(jì)八九十年代,硅谷中的技術(shù)公司一飛沖天,不僅帶動(dòng)了整個(gè)商業(yè)社會(huì)的發(fā)展,也帶動(dòng)了辦公文化和空間的重塑。硅谷的明星創(chuàng)始人們從大學(xué)輟學(xué)施展拳腳,卻將大學(xué)開明隨性的文化帶進(jìn)硅谷的辦公空間。

技術(shù)的蓬勃發(fā)展帶來(lái)高頻率的人員流動(dòng),硅谷的新公司日新月異地出現(xiàn),這些公司對(duì)辦公室的要求是靈活、反叛、可快速擴(kuò)張和變化,開放空間和可隨意拆卸的家具成為最明智的選擇。此外比起靠職級(jí)維持團(tuán)隊(duì),硅谷的公司更愛(ài)用期權(quán)將員工籠絡(luò)到一起,隨意擺放的桌子取代了等級(jí)分明的布局,到處是亂飛的紙張和電線,空間里播放著搖滾樂(lè),亂糟糟的,卻又熱鬧無(wú)比。這些公司還鼓勵(lì)彈性工作,內(nèi)部轉(zhuǎn)崗和一同郊游喝酒,員工在里面既是同事,又像是一個(gè)宿舍的同學(xué),什么對(duì)話和腦洞都可在此展開。

當(dāng) Meta 還叫 Facebook 時(shí)的辦公室|作者提供

一個(gè)有趣的花絮是,因?yàn)楣韫鹊目焖侔l(fā)展,為他們?cè)O(shè)計(jì)辦公室的工作室們都一同沒(méi)日沒(méi)夜了起來(lái)。

珍惜那個(gè)不停得啵得啵的同事

今天,辦公室似乎又走到了一個(gè)變革點(diǎn)。不論是自愿還是因?yàn)橐咔楸黄龋蛹肄k公都成了許多人正在經(jīng)歷的辦公體驗(yàn)。我們不再糾結(jié)辦公室的布局是否合理,同事是太吵還是太安靜,因?yàn)楫?dāng)面溝通直接消失了。

當(dāng)面溝通在辦公中非常重要。社會(huì)網(wǎng)絡(luò)研究中有一個(gè)“結(jié)構(gòu)洞”概念,它認(rèn)為一個(gè)群體內(nèi)的信息、思想和行為擁有同質(zhì)性。如果在兩個(gè)不同群體間,有一個(gè)中間人角色,則可引入不同群體的信息,有助于創(chuàng)新和信息流通。大白話是,你們部門那個(gè)愛(ài)八卦的同事,很重要。

珍惜那個(gè)不停得啵得啵的同事|giphy

而居家工作打破了這一切。發(fā)表于 Nature Human Behaviour 的一項(xiàng)研究分析了 6 萬(wàn)多名微軟員工在 2020 年前 6 個(gè)月的工作通訊數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)程工作后,最直觀的影響便是跨部門溝通的比例顯著下降。這意味著企業(yè)中的溝通網(wǎng)絡(luò)變得更加靜態(tài),分割成一個(gè)個(gè)互不聯(lián)通的子網(wǎng)絡(luò)。

對(duì)企業(yè)而言,知識(shí)的創(chuàng)造和轉(zhuǎn)移是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ),信息在不同部門的流轉(zhuǎn)有益于企業(yè)發(fā)展。對(duì)個(gè)人而言,這些弱連接也對(duì)信息分享,調(diào)節(jié)情緒及獲得靈感有顯著效果。那些組間流傳的八卦,對(duì)你的身心健康有著不小貢獻(xiàn)。

多多交流有益身心|giphy

此外,這項(xiàng)研究還發(fā)現(xiàn)居家辦公后,員工間的溝通實(shí)則變多了,最典型的是沒(méi)有事先約定的電話幾乎翻了兩倍,即時(shí)消息也多了 50%。但這些溝通沒(méi)有轉(zhuǎn)化為工作效益,因?yàn)楣ぷ骺倳r(shí)長(zhǎng)只增加了 10%,這說(shuō)明居家時(shí),新增的工作時(shí)間大多花在了與同事的溝通中,甚至擠占了正常的工作時(shí)間。

辦公室里的面對(duì)面溝通還能促進(jìn)員工間的長(zhǎng)期信任。中科院的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),遠(yuǎn)程時(shí),交流往往基于具體的任務(wù)而發(fā)起,參與的各方基于任務(wù)緊急,大多會(huì)建立起一個(gè)快速信任,這種信任大多是非人際化,由認(rèn)知主導(dǎo),而較少情感成分。此后,信任是否延續(xù)將進(jìn)入不可預(yù)測(cè)的階段。而面對(duì)面時(shí),非語(yǔ)言信息的傳達(dá)也能幫助交流者更準(zhǔn)確地接收對(duì)方的真正意圖。

面對(duì)面溝通能促進(jìn)員工間的長(zhǎng)期信任|unsplash

但放眼歷史,每一次的社會(huì)變革,都會(huì)推動(dòng)辦公方式的變化,今天的我們也不例外。實(shí)際上,拋去溝通的痛點(diǎn),居家辦公提供了許多前所未有的機(jī)會(huì),個(gè)人擁有了更大的自由和靈活度,工作和生活也不再局限于具體的空間時(shí)間,我們有了更大的想象力。

比起懷念以前的時(shí)光,不如做些什么試圖在變化中找到平衡。這里是一些居家辦公時(shí),如何增進(jìn)和同事有效溝通的 tips,希望可以幫到你:

· 依舊區(qū)分工作與生活,工作時(shí)脫掉睡衣,設(shè)置工作時(shí)間,即便在家里也盡量切換狀態(tài)

· 縮短會(huì)議時(shí)間,減少非必要的會(huì)議

· 視頻會(huì)議 > 電話會(huì)議 > 郵件溝通,多維度的信息展示比單一的好

· 根據(jù)任務(wù)情況選擇合適的溝通方式,如宣告通知或不需要及時(shí)回復(fù)時(shí),郵件比視頻會(huì)議更直接

· 制造些非正式溝通,如云聊天,云游戲,云小聚,或是正式開會(huì)前寒暄一陣

· 更注意活動(dòng),居家時(shí)活動(dòng)量更少,容易積聚壓力且不健康,也可以選擇站著開會(huì)

參考文獻(xiàn)

[1] 尼基爾·薩瓦爾. 隔間:辦公室進(jìn)化史[M].廣西師范大學(xué)出版社,2018

[2] https://www.pullmanmuseum.org/theCompany/pullmanBuilding.html

[3] http://www.qdaily.com/articles/22275.html

[4] Bernstein, E. S. (2012). The transparency paradox: A role for privacy in organizational learning and operational control. Administrative Science Quarterly, 57(2), 181-216.

[5] Bernstein, E. S., & Turban, S. (2018). The impact of the ‘open’ workspace on human collaboration. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 373(1753), 20170239.

[6] http://www.izhsh.com.cn/doc/247/2096.html

[7] https://www.yicai.com/news/2659487.html

[8] https://swarma.blog.caixin.com/archives/250530

https://www.regus.hk/work-hongkong/zh-hk/why-its-good-to-talk/

[9] 馬顏, 李曉軒. 虛擬團(tuán)隊(duì)中的信任研究[J]. 2004.

[10] https://www.sohu.com/a/487770652_260616

作者:睿悅

原標(biāo)題:《不想坐班也是你,不想居家也是你,咋回事啊?》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司