- +1

別再用安全氣囊煽動中國車主

原創 李文博 虎嗅APP

出品丨虎嗅汽車組

作者丨李文博

編輯丨周到

頭圖丨pixabay

《暗信號·發現智能汽車的100個創新》專題由虎嗅汽車出品。聚焦于智能汽車正在發生的關鍵創新點,結合產業、商業以及用戶視角,為讀者解碼智能汽車產業正在發生的關鍵創新,并分析其背后的技術原理,以及將帶來的變化。

繼“擺臂鋁換鋼”“塑料油底殼”和“轉向柱電動換手動”后,“全網唯一說實話的良心車評人”又整活兒了。

一樣的配方,熟悉的味道,主角還是老朋友寶馬,“罪名”是這個享譽全球的知名豪華汽車制造商,在賣給中國的車型上“減配”車頭安全氣囊傳感器,賣給美國和歐洲的車型多年來一直標配。

我們提煉了C老板表述里的演繹推理三段論:

大前提:現在絕大多數的車輛,不管多少錢,車頭前面應該有兩個安全氣囊傳感器,車門和B柱里也都應該有傳感器,“這是一臺車最基本的配置”;

小前提:寶馬這么大的公司,本該不會缺少基本配置。但通過查詢官方數據庫后發現,國產寶馬只在B柱安裝很初級的加速度傳感器,需要很大的碰撞力度才能讓車內安全氣囊打開,“存在安全隱患”。

結論:寶馬缺斤少兩,涉嫌坑害中國消費者。

看完C老板這番誠摯“替消費者說的話”,修過很多寶馬和買過很多寶馬的人大都沉默了,而不少一臺寶馬沒買過的人心潮起伏、熱血沸騰了。不得不說,在調動看客,特別是短視頻受眾心態這件事上,C老板是方方面面都拿捏到位了,錨著中國消費者的知識盲區和情緒軟肋猛攻。短短五分鐘,C老板先后使用了“苦肉計”“一葉障目計”“明知故問計”和“指鹿為馬計”。

想從這套非常成熟的流量運作邏輯陷阱里爬出來,我們只用一計就夠:將計就計。

安全氣囊,救死不扶傷

氣囊,民間俗稱“Airbag”,官方學名“Supplementary Restraint System”,縮寫“SRS”。1953年獲批美國輔助乘員保護系統專利,1971年第一次出現在福特實驗車上,1974年在通用商品車上完成量產,1980年首次進入歐洲,1995年“新車標配雙氣囊”被寫進美國法案。

作為固定在車身上,不支持出廠后二次加裝的配置,氣囊是汽車被動安全重要的組成部分,與座椅安全帶一起構成乘員約束裝置。重大事故發生時,通過自爆來為車內乘員構筑一道堅固的生命防線。根據美國高速公路安全管理局NHTSA的調查,車輛碰撞時,安全氣囊的存在可使頭部受傷率減少25%,面部受傷率減少80%。

一個標準的安全氣囊系統由四部分裝置構成:撞擊感知器、電子處理器、充氣發生裝置和氣囊袋。

現代安全氣囊系統的觸發邏輯是:車速超過30km/h受到正面碰撞(碰撞角度與汽車中軸線成30°角度之內)或側面碰撞時,撞擊感知器將碰撞行為產生的慣性力轉換為電信號傳遞給SRS-ECU。后者將信號和預存的碰撞觸發數據進行比對,如果判定碰撞強度未超過規定閾值,氣囊不引爆;超過規定閾值,將接通安全氣囊引爆管的工作電路,讓引爆管快速爆炸燃燒,引燃氣體發生器內的氣體發生劑,瞬間燃燒釋放大量氣體,經過濾冷卻后充入折疊的安全氣囊。氣囊會在極短的時間內膨脹展開為扁球狀,為乘員提供彈性緩沖,著重保護人體頭部、胸部和腿部免受沖擊傷害或減輕傷害程度。

氣囊彈開過程

安全氣囊中常用的撞擊感知器按原理可分為滾球式、滾軸式、偏心錘式、水銀開關式、電阻應變計式和壓電效應式六大類。按功能可分為:烈度感知器和防護感知器,前者用于檢測碰撞程度,后者用于防止安全氣囊誤開。

碰撞發生時,安全氣囊彈不彈,什么時候彈,彈幾個,彈出時充入多少氣體,背后都需要通過大量的實驗來構建成熟的觸發邏輯。要知道,安全氣囊的觸發本質上是一次爆炸,囊內氣體的膨脹速度約為250到300公里/時,與英軍Mk5微聲沖鋒槍槍口初速接近。主駕氣囊充滿時間在30毫秒內,副駕在70毫秒內,囊內溫度在400°C到500°C間,彈出時音量超過130分貝。高強度沖擊力、高溫和高分貝的音量,都可能對乘員造成二次傷害。

想象一下,一個由爆炸氣體填充,在零點幾秒內膨開的氣球突然出現在你眼前,一旦姿勢、時機和角度掌握不好,嚇一大跳根本不算事,就算只斷兩根肋骨已是萬幸。因此如果僅僅是輕輕追尾前車,安全氣囊嘭的一聲炸開,假如你恰好戴著墨鏡,儀表臺上還擺了個帶刀關二爺裝飾塑像,那么此刻的關二爺未必能保你事故里平安。他手里的刀,戳到哪個身體部位,可就保不準了。

(圖片來源:百家號)

所以,汽車公司在安全氣囊的觸發標準上非常謹慎和嚴苛,用“如履薄冰”來形容也不為過。每家汽車公司對安全氣囊觸發的標準、時機和引爆烈度,都有一套自己的標定邏輯。不是不爆,時候未到,引爆安全氣囊很難,不引爆安全氣囊更難。德國寶馬曾在20世紀90年代花重金做了大量極限工況下的碰撞測試,在內部歸納出四級碰撞強度,分別是:極輕碰撞、輕度碰撞、中重度碰撞和重度碰撞。前兩級強度只會讓安全帶預收緊,后兩級才會觸發安全氣囊。

在車輛劇烈碰撞時,安全氣囊確實可以救命,但效果僅限于“救死不扶傷”。同時必須得到重視的是,安全氣囊救命的重大前提是系好安全帶。安全帶可以讓乘員固定在既有位置,配合氣囊彈出和車身吸能保障安全。如果不系安全帶,爆開的氣囊有可能對頸椎造成不可逆傷害。數據顯示,正確使用安全帶,生命挽救率為45%;同時使用安全帶和安全氣囊,比例是60%;只使用安全氣囊,比例不超過5%。

氣囊和真相,打臉一樣疼

安全氣囊的基礎認知建立后,我們來看看C老板是如何利用信息不對稱來鼓動情緒、制造對立的。

首次,安全氣囊撞擊感知器的技術路線有兩種,第一種是以獨立形式裝在車頭、B柱和門板里的壓電效應式傳感器。其優點是靈敏度高,缺點是采集數據的范圍受限,產生誤報幾率相對較高;第二種是集成在SRS-ECU內的加速傳感器,通過監測車輛的橫向和縱向加速度,來判斷是否達到氣囊彈出的容量閾值,優點是集數據的范圍廣,能減少輕微碰撞下氣囊的誤開幾率,缺點是部分工況下靈敏度偏低。

獨立傳感器意味著要為每個傳感器設定一條數據通路,這在傳統汽車公司整車分布式電子電氣架構里,屬于最原始的模塊化階段,各個模塊間存在域間壁壘,也沒有通暢的域間交互通道。

相比之下,集成式加速傳感器雖然也是分布式電子電氣架構下的產物,但進步的地方在于實現了一定的集成化,拉通交互通道,減少線束,降低車重,同時為邁入集中式EE電子電氣架構做好準備。

兩條技術路線,當然是結合起來運用,發揮優勢,彌補劣勢最好,這是最淺顯的道理。問題是,消費者愿意承擔雙技術路線帶來的車價上漲嗎?答案是極小部分樂意,絕大多數不樂意。

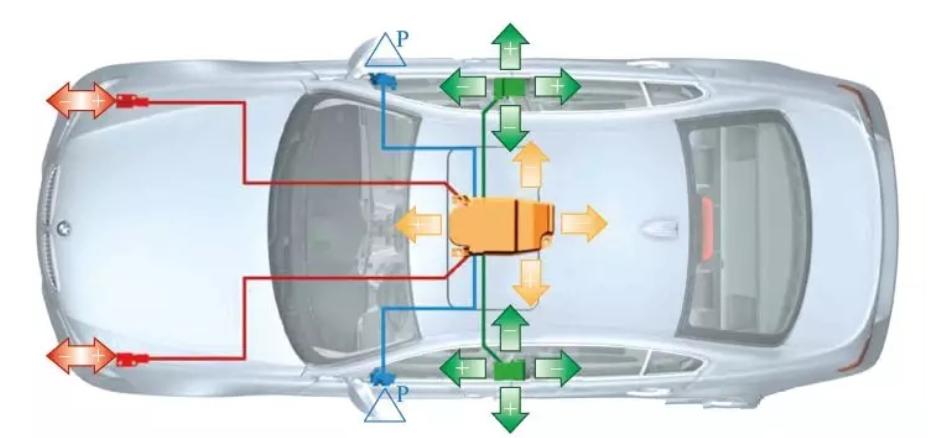

其次,寶馬從2005年左右開始推進一體式底盤管理系統(Integrated Chassis Management,縮寫ICM),并在全球范圍內批量搭載。ICM系統包含動態穩定控制(DSC)系統、電子減振器控制(EDC)系統、動態定速巡航控制(DCC)系統等,由主控模塊對行駛中的車輛進行3個軸線方向的監測與控制。ICM系統通過2根導線與ACSM(碰撞與安全模塊)連接 。

ACSM會實時分析傳感器傳遞過來的加速度數據(縱向和橫向加速度),確認碰撞方向和事故嚴重程度。與通過大量試驗所得,事先預存的事故觸發閾值進行比對,由此控制不同乘員約束裝置(安全氣囊、安全帶拉緊裝置等)的動作。相比獨立安裝的壓電效應式傳感器有三大優點:第一,精準度高,彈開時機更恰當;第二,降低輕微剮蹭下安全氣囊彈開的風險,節省大量維修成本;第三,傳感器隱藏在車內,減少不當使用下的損壞風險。

再來看看碰撞測試表現,中國保險汽車安全指數對華晨寶馬3系做過兩次碰撞實測,第一次是2018款 318i,第二款是2020款 325Li M運動套裝,兩臺車在正面25%偏置碰撞和側面碰撞項目中,各氣囊均正常打開,驗證了ICM這項技術的搭載并沒有對氣囊產生任何負面影響。

圖片來源:中保研

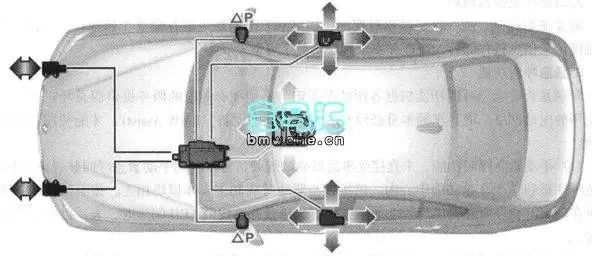

最后,寶馬取消車頭安全氣囊撞擊傳感器并非只針對中國市場。查詢realoem.com可知,第六代寶馬3系(F30/F35)上編號為“65779196042”的前部傳感器零件,在歐洲和中國均不配備,這個傳感器目前只存在于面向美國市場銷售的車型上。寶馬這次沒有做到“全球統一”,做到了“除美統一”。

歐規寶馬F30車型傳感器配備,圖片來源:寶馬匯

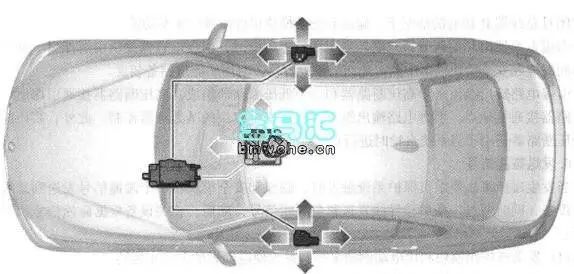

美規寶馬F30車型的傳感器配備是:B柱上的縱向和橫向加速傳感器 ;前車門的壓力傳感器;ICM內集成橫向縱向加速傳感器、翻滾速度傳感器和垂直加速傳感器;發動機支架上的兩個前方傳感器。

美規寶馬F30車型傳感器配備,圖片來源:寶馬匯

點燃看客情緒的導火索其實是最后一條:厚此薄彼產生的巨大心理落差感。同樣一臺車,寶馬對國內外的配置卻是兩幅面孔。以前是“擺臂鋁換鋼”,“塑料油底殼”,現在連安全氣囊都不給我們配齊,外國人的命金貴,中國人的命就不值錢嗎?況且買得起寶馬3系的還是“中國有錢人”。

這種觀點低估了一家擁有百年歷史豪華汽車制造商對“安全”二字的認知,也高估了絕大多數中國消費者對汽車工程細節的關注度。買車歸根結底買的是用戶體驗,不是某種材質,某個零件抑或某個傳感器。就像大家都知道,鮑魚、海參、魚唇、蹄筋、花菇、墨魚、瑤柱是熬煮“佛跳墻”的重要食材,但倘若去高檔飯店點一份“佛跳墻”,最終上來的是這些生冷食材,食客大概率會拍桌走人。掌控零部件供應鏈體系,對汽車公司來說不可或缺。但將這些零件整合調校,最終交付一臺符合價格水平和消費者預期的成熟車型,才是汽車公司深厚功力的體現。

不知道這些輕易被C老板洗腦的看客,在得知“美國、日本、韓國對于機動車是否安裝霧燈沒有強制標準,車主裝或不裝完全取決于自己后”,會不會滿腔義憤地噴“XX公司沒良心,在美國減配”呢?

被動安全,偉大而隱秘

對一臺車來說,安全永遠是排在第一位,無可妥協的核心要素。想實現一臺車的全方位安全,汽車公司會從主動安全和被動安全兩個方面入手。

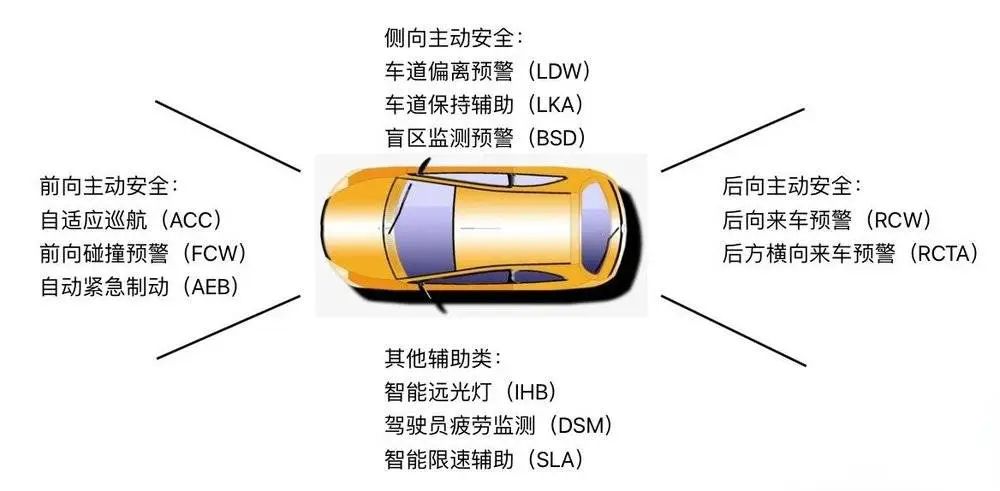

主動安全很容易被感知,因為它的開發目的就是在事故有可能發生但尚未發生時主動預防。其中常見的有:ABS、EBD、TCS、ESP、AEB等。現在不斷進化的智能駕駛輔助系統,比如自適應巡航、車道偏移預警、車道保持等,都隸屬主動安全范疇。

被動安全的感知度相對較低,它的定義是在事故發生時,保護車內乘員以及車外行人生命安全的裝置。車身結構、安全帶、安全氣囊、可潰縮式轉向柱、可潰縮式踏板等都屬于被動安全裝置。

被動安全裝置天生“隱秘”的特性讓汽車公司很頭痛,畢竟,花了大價錢研發出來的新玩意,怎么才能在中國消費者的腦海里打下鋼印呢?于是,一系列畫風詭異,目的不明的迷惑營銷行為由此在華夏大地上四處開花。其中常見的有:十個成年壯漢呈翅膀狀踩車門,超重大錘狠砸防撞鋼梁,鐵手猛敲發動機蓋看凹陷程度,游標卡尺測鋼板厚度,反復開關門聽聲音厚重與否等。

中國汽車安全迷惑行為大賞之車門展翅飛

更離譜的說法是,油耗高的車比油耗低的車更安全。因為其鐵皮厚,車身重,所以費油。而那些省油車的鋼板比刀片還薄,一撞就完蛋。

此前篤信這些觀點、不具備辨別汽車知識正確與否能力,且容易被情緒綁架的用戶,如今被短視頻的大浪沖到了新平臺上。但內容形式的進步并沒有讓觀眾的知識水平水漲船高,反而大家被帶節奏的難易程度被降低了。于是,不少人在以偏概全、故弄玄虛的信息面前,主動繳械投降。

想了解一臺車的安全水準,在中國有三條路徑,對應三種評價標準:第一,隸屬中國汽車技術研究中心旗下的評價機構C-NCAP,也就是民間傳言中的“五星批發戶”;第二,由中保研與中國汽車工程研究院合作成立的C-IASI,此前因為廣汽本田皓影碰撞測試翻過一次車;第三,國標,即國家強制保證,汽車安全性能的底線。在中華人民共和國境內能上市銷售的車,都必須過這根線。

這三種評價標準,多年來在不停地與時俱進。同時,各大汽車公司為了同時通過這三項測試,也是不惜成本,絞盡腦汁。還是以寶馬“取消安全氣囊傳感器”事件為例,如果不裝這兩個傳感器,導致整車安全性下降,在碰撞測試中成績不佳,造成對品牌聲譽和車型銷量不可逆的損傷,實在是一門不太靈光的生意。

相比為流量販子的一家之言投上信任票,更穩妥的做法是交叉比對C-NCAP和C-IAS標準下同一臺車的碰撞表現,這些數據和結果是公開可查的。最后還是這句話:購車先健腦,少信亂編造,萬一中圈套,苦的是錢包。

虎嗅的汽車行業討論社群正在持續招募中。感興趣的朋友歡迎掃描文章作者企業微信二維碼,并在申請信息中注明您的公司和職務,我們將把您拉入社群。

原標題:《別再用安全氣囊煽動中國車主》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司