- +1

巫鴻丨如何講述敦煌藝術的故事?

文 _ 巫鴻(芝加哥大學美術史系)

對中國古代文化和藝術有所了解的人都會知道敦煌石窟,也會知道這個佛教藝術圣地坐落在聯通歐亞的絲綢之路上,但大多數人可能不太清楚“敦煌石窟”和“莫高窟”的區別。精確地說,前者是對甘肅敦煌地區若干佛教石窟的總稱,除莫高窟,還包括榆林窟、東千佛洞、西千佛洞、五個廟石窟等。莫高窟則是其中最大的一個,也是世界上所有佛教石窟群——包括南亞、中亞和東南亞的佛教石窟——中持續年代最長、體量最大、保存最好的一個。從這個角度看,完全可以把它視作敦煌石窟藝術的代表。

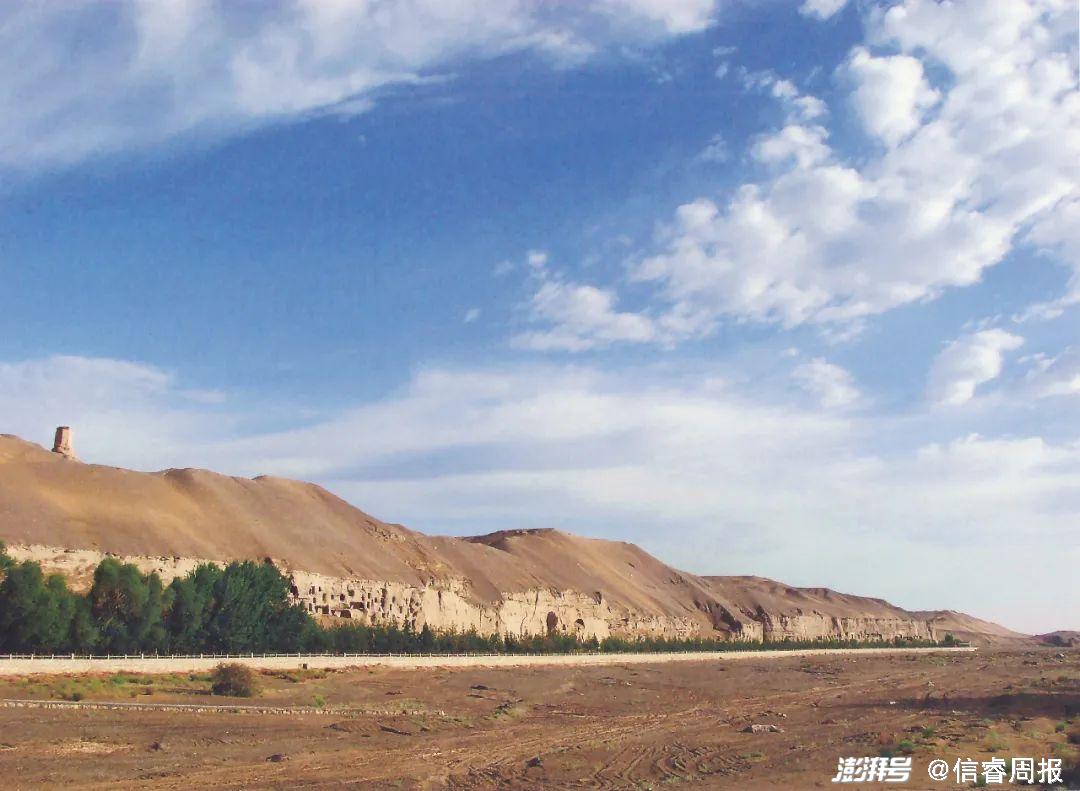

圖1 莫高窟遠眺。圖片由敦煌研究院提供

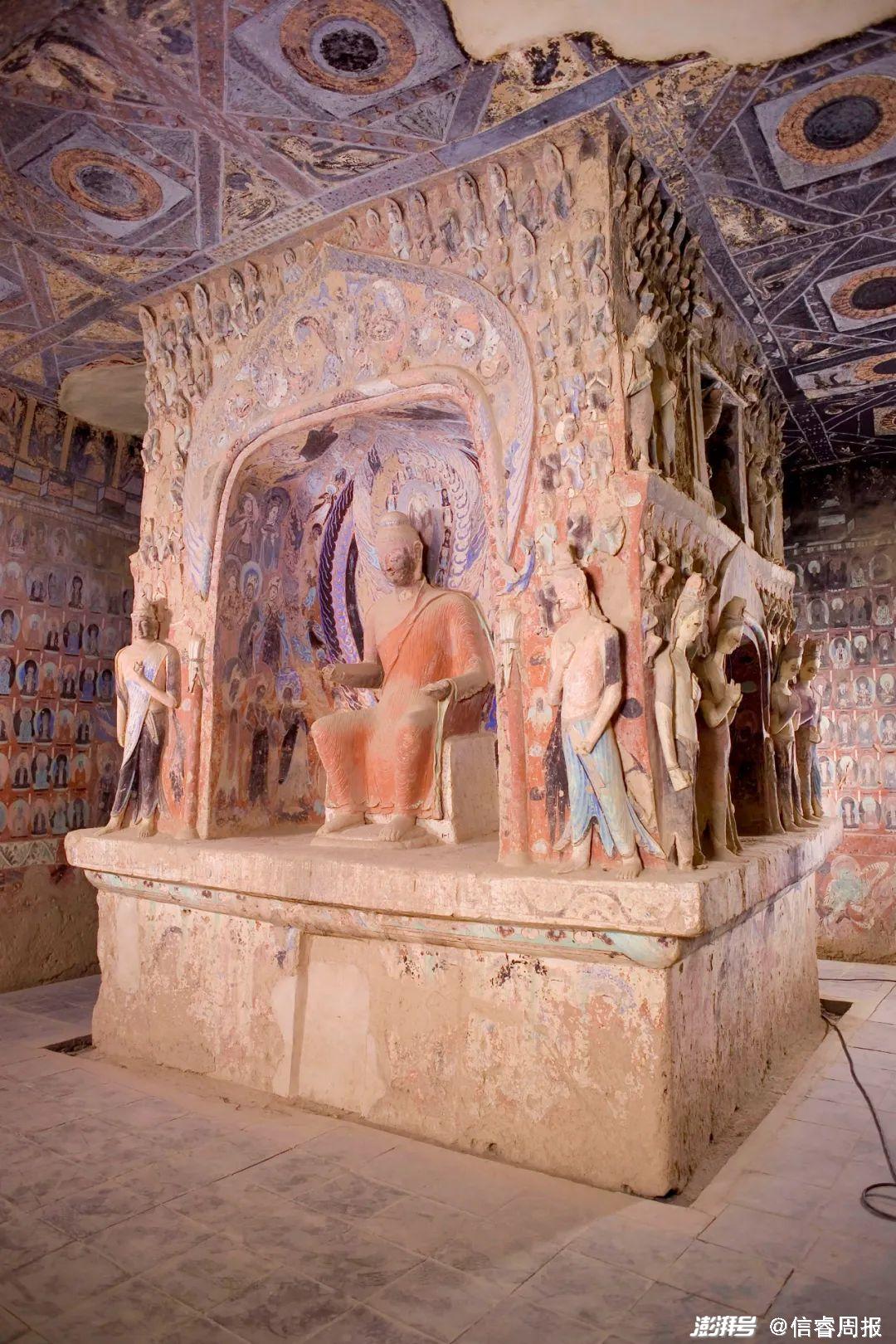

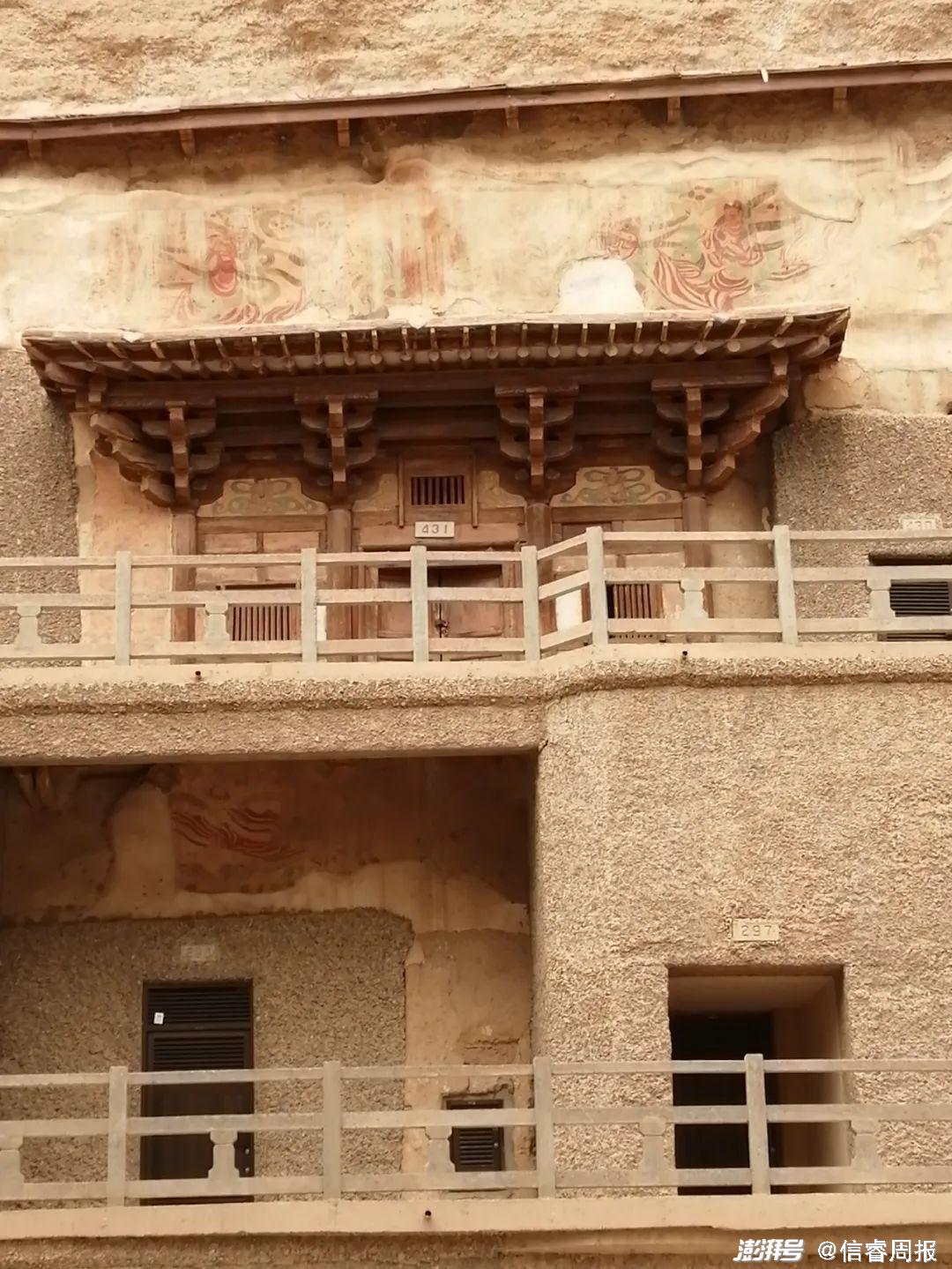

“莫高”意為“至高無上”,“千佛洞”是這個石窟在歷史上用過的另一個名字。莫高窟整體由南、北兩區構成,南區中的近500個洞窟中遍布壁畫和雕塑,是學術研究和旅游觀光的主要對象。這些洞窟分布在近一公里寬的崖面上,其開鑿經歷了5世紀至14世紀的千年時光(圖1)。它們原來都筑有木構窟檐,并以橫向棧道和豎向階梯相連,但這些室外建筑結構以及許多洞窟的前室在漫長的歲月中都消失了。造成損毀的一個原因是礫巖崖面的松軟石質,這種石質易于坍塌,也不適于雕刻佛像和建筑細節。因此,莫高窟中的雕像都以泥塑彩繪的方式制成,即在木架上束以葦草,構筑泥像,然后繪以絢麗色彩(圖2)。這些三維塑像一般沿洞窟中軸線安置,從前室延續至后室中心的佛像和佛龕,精美多彩的壁畫則覆蓋了從墻腳到窟頂的每一寸平面(圖3)。經過許多世紀的崩塌損毀,現仍有2400余尊塑像和大約4.6萬平方米壁畫存于莫高窟中。

圖2 莫高窟第45窟的盛唐雕塑。圖片由敦煌研究院提供

圖3 莫高窟第55窟的中央佛壇和佛像。圖片由敦煌研究院提供

時間與空間的敘事

如此眾多的繪畫、雕塑作品固然可以讓參觀者大飽眼福,但卻給藝術史家提出了一個巨大而持續的挑戰,挑戰的核心問題是:如何講述莫高窟石窟的故事?總的來說,雖然過去幾十年來出版的有關敦煌美術的書籍和文章數不勝數,但它們的基本敘事框架均為“朝代時間”(dynastic time),沿循著中國歷史上的一個個王朝,構造和陳述敦煌藝術的歷史。為了把莫高窟納入這個時間框架,美術史界和考古學界的主流做法是根據建筑、繪畫、雕塑的風格和文獻材料,對每個含有彩繪和雕塑的洞窟進行斷代,將之劃定為某個朝代或時期,進而將相同類型的洞窟聚合成組,把整個莫高窟窟群編入自十六國至元代的宏觀線性發展,如我們在一本權威書籍中看到的:[1]

(1) 十六國時期(366—439年):7窟。

(2) 北魏(439—534年):8窟。

(3) 西魏(535—556年):10窟。

(4) 北周(557—580年):15窟。

(5) 隋(581—618年):70窟。

(6) 初唐(618—704年):44窟。

(7) 盛唐(705—780年):80窟。

(8) 中唐(781—847年):44窟。

(9) 晚唐(848—906年):60窟。

(10) 五代(907—960年):32窟。

(11) 宋(960—1035年):43窟。

(12) 西夏(1036—1226年):82窟。

(13) 元(1227—1368年):10窟。

雖然不同學者對上表中某些洞窟的斷代有不同的看法,但引領這個分期的“朝代時間”概念無疑是建構莫高窟美術史的共享基礎,不但在學術研究中,而且在公共宣傳、通俗教育、旅游介紹中也起著主導作用。

大家對這種敘述都很熟悉,千百年來,朝代系列一直是講述中國歷史的常規方式,因此這種方式在敦煌藝術研究和介紹中會深入人心自然也不奇怪。但這也正是為什么當我們重新思考如何講述敦煌藝術的故事的時候,第一個要做的就是對這種傳統的時間概念進行反思。當代哲學家吉奧喬·阿甘本(Giorgio Agamben)曾提出,任何歷史敘事總隱含著特殊的時間概念并受其制約,要引進新的歷史觀念,就要對所使用的時間概念進行反思和更新。[2]從這個角度審視莫高窟和它所代表的敦煌藝術,我們可以看到朝代沿革只是各種歷史時間中的一種,所根據的是特殊類型的史實,同時也規定了特定的講述歷史的方法。籠統地說,朝代時間所依據的是中央政權的更迭,其敘事模式是選擇最主要的中央政權來構成一個線性結構,以其年代系列作為衡量其他社會和文化現象的計時框架。

使用這個方式對莫高窟洞窟進行分期和斷代無疑是一項嚴肅和必要的學術工作,對理解莫高窟整體的歷史發展有著基礎性的意義。但如上所述,作為一種特定的時間概念,朝代時間有著自己的特殊性質和組織歷史敘事的功能。對于莫高窟來說,它所提供的是一個宏觀的“外部時間”坐標。之所以稱之為“外部”,是因為朝代史以中央政權的更迭為線索,嚴格來說是一種“國家政治時間”。由于朝代史具有明確紀年,它為其他歷史敘事——如社會史、文化史、經濟史、藝術史等——提供了一種共享的計時方法。在中國,以朝代史作為專史基礎是一個非常古老的傳統。在藝術領域中,當有關美術歷史的文字在東周產生之際,寫作者就已經以古代王朝作為不同藝術材質與風格的分期;9世紀中國出現的第一部繪畫通史——張彥遠的《歷代名畫記》——亦是從遠古記述到著者生活的唐朝。這個慣例延續到現代以至當下,在不同版本的中國美術史通論的“目錄”頁中一目了然,即便是外國人寫的熱門教科書——如英國美術史家蘇立文(Michael Sullivan)的《中國藝術史》——也不例外。

以朝代史作為美術史敘事框架的最大功效,是把不同地點、不同種類的“中國藝術”現象——包括莫高窟的創始和發展——納入一個統一的時間坐標系,從而可以相互聯系和比對;同時也將美術現象與其他文化、宗教、經濟、政治現象通過“共時”和“異時”的聯系置入各種原境之中,使美術史家得以進一步發展出歷史闡釋和解說。但這也意味著,使用朝代史框架的最有效的場合是撰寫綜合性的通史或斷代史,而不是對特定而具體的藝術客體進行細致考證。其原因是,朝代史總是粗線條的,而特定藝術客體的內涵則會細致得多,與之直接有關的事件未必總是王朝更迭,也可能是地域、宗教、家庭、個人等因素。每種因素都具有特殊的時間性,都需要細致的衡量和描述。這些細微的時間系統不是外在和先設的,而需要從作為研究對象的藝術客體的內部提取,我因此將其稱為“內部時間”。

這種微觀的內部時間與宏觀的朝代時間并不相互排斥,二者可以平行存在,甚至在特殊時刻發生互動和融合。實際上這種情況不斷在莫高窟的發展過程中出現,下文也會舉例談到。但在更多情況下,建筑空間的改變以及繪畫和雕塑風格的演進,并無法以朝代變更或其他政治事件直接說明和嚴格分期。

因此,如果希望發掘和講述莫高窟新的故事,需要做的是采取一種更謹慎和實事求是的態度:與其不假思索地即刻著手去確定每個洞窟的絕對年代,并將之納入朝代時間系統,研究者首先應該發現莫高窟的“內部時間”,把這個窟群看作一個不斷發展變化的活體,發掘出洞窟之間的聯系和演變邏輯。嚴格來說,對這種內部時間的建構可以不依靠文獻,甚至不必知道贊助人和營建者的姓名,其主要根據是石窟本身的物質和視覺內涵以及變化的空間形式。把這個相對閉合的內部時間進程與具有絕對年代和明確人物的政治史掛鉤,是莫高窟史研究的下一項工作:莫高窟中的銘文、碑記和在藏經洞中發現的文獻資料使我們得以確定若干具體時間點,并將莫高窟的物質和視覺的歷史與古代中國及敦煌本地的政治和文化歷史進行對接,了解二者是如何相遇并交織在一起的,由此顯示“外部時間”和“內部時間”共同構成的復雜網絡。

再進一步,我們還應該反思一個更具有挑戰性的問題:“時間”——不管是“內部時間”還是“外部時間”——是不是講述敦煌藝術故事的唯一線索?提出這個問題的原因是,當我們把時間作為核心線索的時候,已經在不知不覺中采用了“史”的邏輯,而非“美術”的邏輯;后者的內涵不是書本中歷時存在的事件和人物,而是空間中共時存在的建筑、雕塑和繪畫。訪問莫高窟的人看到的洞窟并不按年表排列,而是重重疊疊、大小懸殊、相互參差,將一公里長的崖面化作一個宏偉的“蜂巢”。這種“未經消化”的空間經驗是傳統美術史敘事希望克服和消解的對象:通過將混雜的洞窟按照內容和風格進行分類和分期,接入線性的歷史進程,美術史家創造出一個井井有條的莫高窟歷史,就像我們在上文所舉的洞窟分期中看到的那樣。但這個歷史僅僅存在于書本之中,而不再是現實中可觸可視的窟室和崖面。作為文本構成,這個時間性敘事取代了洞窟的空間存在,也屏蔽了與空間相關的各種感知和探索。

在一篇有關時間和空間關系的論文中,著名心理學家和藝術史家魯道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)談道,“時間維度不具有自身的感官觸媒”,而“空間則直接體現于視覺世界之中”。[3]從這個意義上說,“空間”提供了講述莫高窟故事的另一個視點和維度。以此重新開發敦煌美術資料,一是需要持續把實際存在的洞窟作為美術史調研和闡釋的焦點,二是需要從訪問者的實際經驗出發去理解洞窟的存在和歷史意義。這兩個觀點在“空間”的概念中交匯融合、相輔相成,這是因為空間是人類對客觀世界的感知,而非客觀世界本身,阿恩海姆將之定義為“控制獨立客體系統的感知系統”。以敦煌石窟而言,這個感知系統把石窟化為尺度、形狀、方向、遠近、比例、范圍、邊界、中心等特征,也把在不同距離上看到的石窟納入連續的空間經驗之中——從地平線上的山脈到布滿洞窟的崖面,再到崖體中的窟室內部與黑暗中浮現出的千百神靈。空間感知的工具首先是身體,然后是眼睛。因此,以空間角度開發敦煌美術資料,必須啟動身體的關鍵作用。藝評家彼得·施杰爾達在談到如何理解亨利·摩爾(Henry Spencer Moore)的雕塑作品時說:“清空思緒,讓身體告訴你什么正在發生。然后你的思維也許會重新開動,思考作品的意義。”[4]這段話很生動地顯示出身體對于理解藝術品的重要性,也為筆者最近出版的《空間的敦煌:走近莫高窟》一書提供了貼切的注釋。[5]

《空間的敦煌:走近莫高窟》以“空間”為觀察和敘事的基本框架,在這個框架中發掘莫高窟的“內部時間”和“外部時間”,以及二者之間的互動。從第一章起,我們跟隨往日朝拜者的腳步,從敦煌城走向城外鳴沙山上的莫高窟——途經各式各樣的廟宇和祠堂,穿越沙漠中散布的家族墓塋,來到這個綠蔭遮蔽的佛教圣地。這趟想象旅行的含義是:歷史上的莫高窟屬于一個更大的文化和自然空間,也只有在這個空間中才能顯示它的意義。在第二章中,我們到達了莫高窟,碩大的崖面充滿眼簾。但我們看到的是零星窟室,還是連成一片的飛檐棧道?雄偉的北大像和南大像是否已矗立于山崖表面?窟頂的寶塔和底層的大型功德窟是否重新定義了石窟的邊界?這些有關空間的思索將今日的莫高窟整體轉化為歷史層面上的具體感知,以朝拜者的眼光體味崖面的演變。在第三章里,我們走進洞窟,從窟室內部體驗這些由雕塑、繪畫和建筑構成的綜合體。空間的流動帶領我們或圍繞中心塔柱右旋,或停佇在主尊前凝神觀想,此刻,我們的身體運動轉化為視線運動。進入第四章的我們開始在洞窟里觀看自成系列的壁畫和雕塑,揣摩它們與建筑空間的關系。第五章再進一步,我們把身體湊近圖像畫面,通過目光的穿越進入其中的圖畫空間,忘記了石壁和洞室的存在。

下文的討論將采用以小觀大的方式,選取幾組石窟實例,來展示如何從空間的角度去觀察和思考莫高窟的修建過程,以及如何通過身體和視線理解窟內空間的設計,發現石窟的“內部時間”和“外部時間”。

本文選自 《信睿周報》第72期

“原窟群”:禪觀之域

關于莫高窟的起始之年,學者多定為366年,那年敦煌還屬于前涼政權。相傳當年一位名叫樂僔的和尚希望找個恬靜的地方修道,當他來到宕泉河畔鳴沙山麓的此處,“忽見金光,狀有千佛”,于是在山上“架空鑿巖”,修建了莫高窟的第一座石窟。樂僔建窟之后,又有一名叫法良的禪僧從東方云游至此,在前者的龕旁修建了自己的禪室。

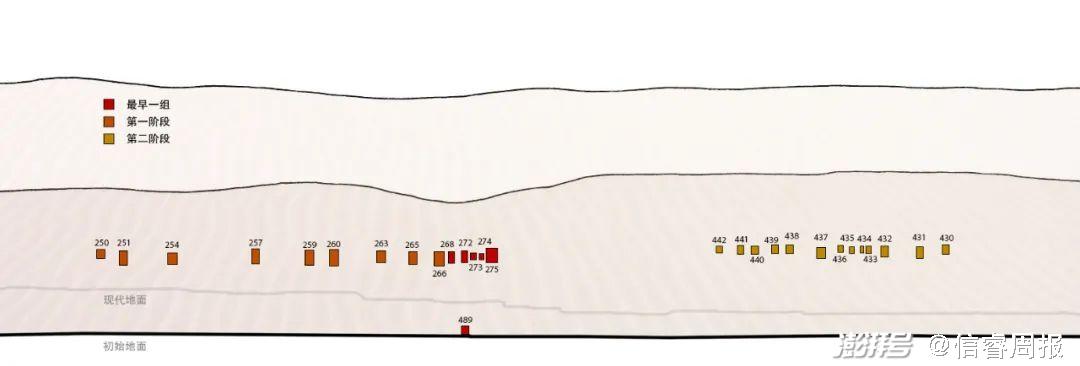

如今,樂僔和法良的禪窟已經找不到了。今天存在于莫高窟的最早的窟是第268、272、275窟,常被稱作“北涼三窟”。但是由于學界對其所屬朝代存有爭議,我把它們稱為“原窟群”。這個初期的莫高窟有什么特點呢?首先需要注意的是,它是作為一個建筑群來設計、建造和使用的,營建的目的是實行“禪觀”,即僧人坐禪和觀像的所在。這種功能解釋了為什么這組洞窟的位置選在離地面13米高的崖壁中部,也就是文獻中說的“架空鑿巖”(圖4)。這個地點肯定給施工和觀看帶來了很大不便,因為在崖壁上開鑿洞窟和繪塑佛像明顯會比在平地上操作困難得多,而且每次入窟都必須攀登高梯、魚貫而入。這一特殊選址無疑是出于對窟的宗教功能的考慮。禪觀要求澄思節慮、一心向佛。試想坐禪僧人在這里的所見和心態:崖下宕泉河隔離了對岸的紅塵世界,高樹之顛的靜室被轉化為佛陀的天宮(圖5,圖6)。從這里還能看到三危山的峰巔,即樂僔“忽見金光,狀有千佛”之處。

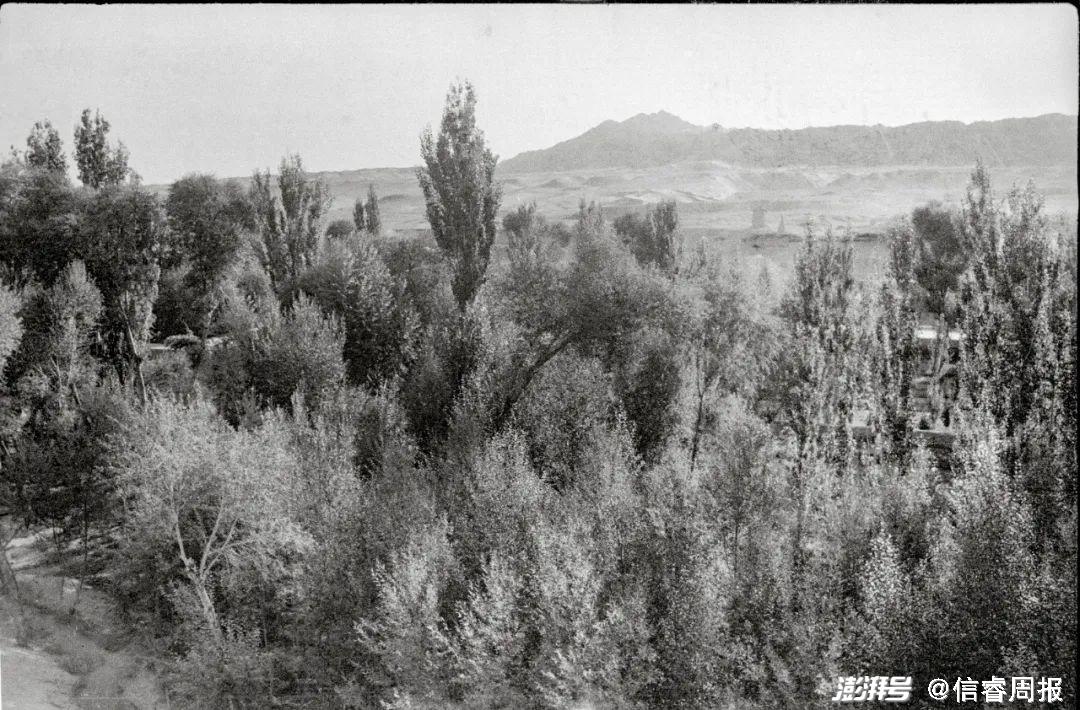

圖5 莫高窟前的宕泉河。伯希和攝于1908年。公有領域圖片

圖6 莫高窟山崖前的高樹。羅寄梅攝于1943年至1944年。公有領域圖片

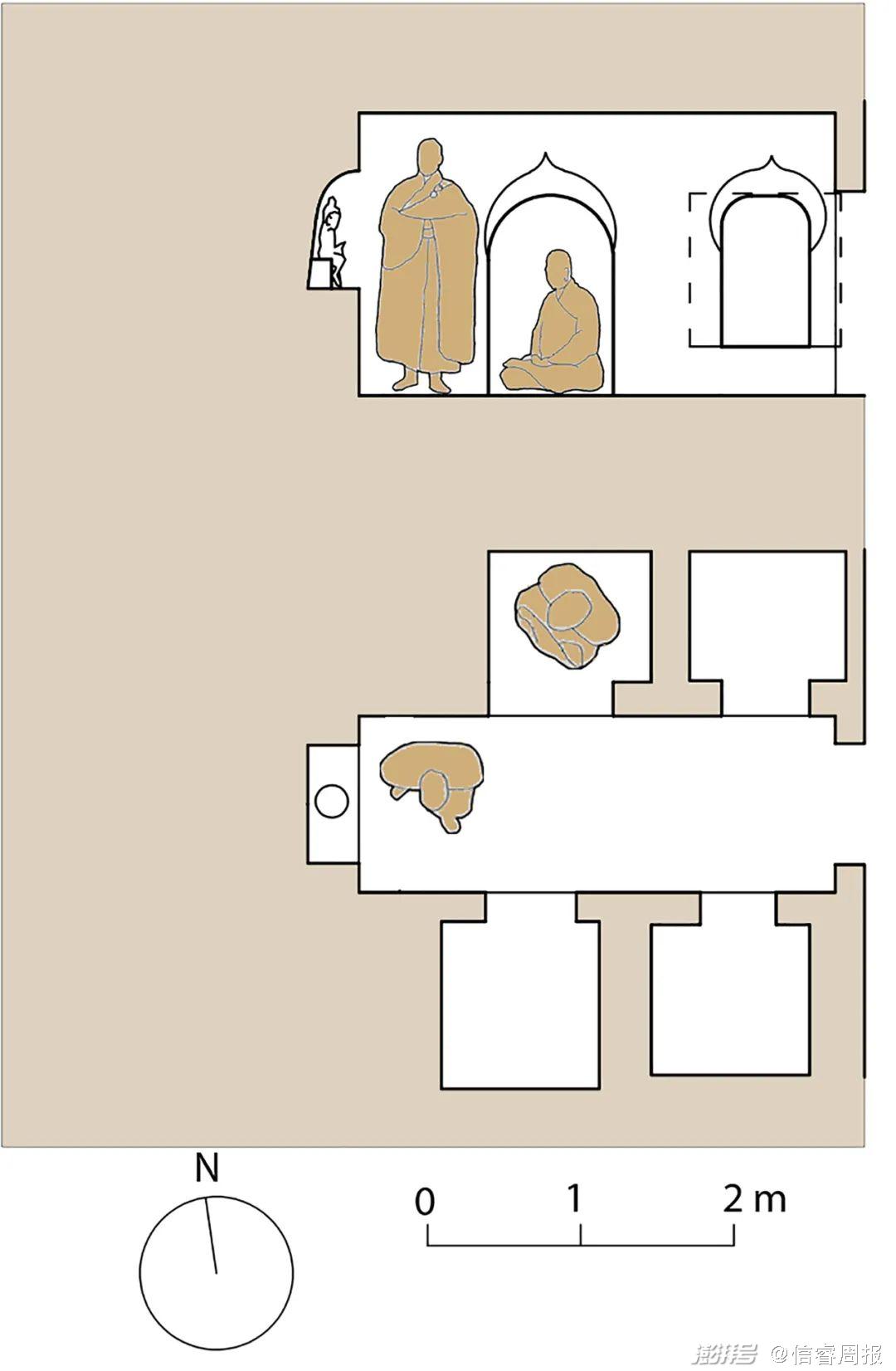

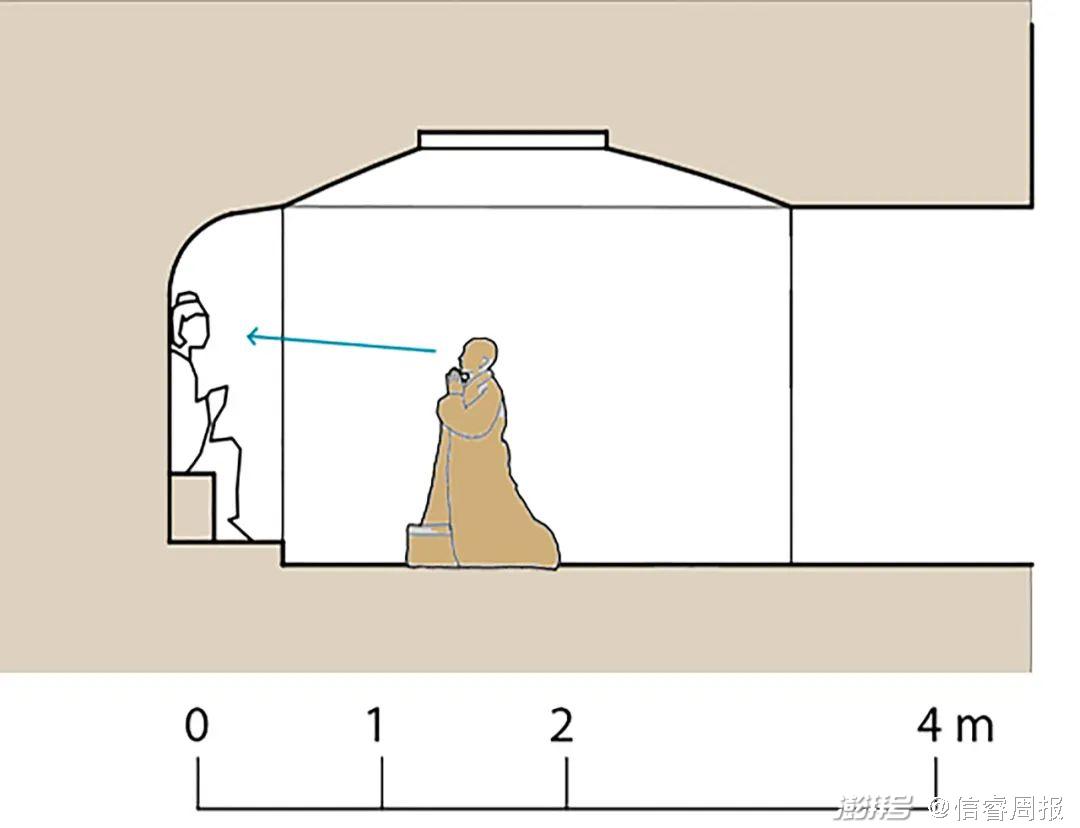

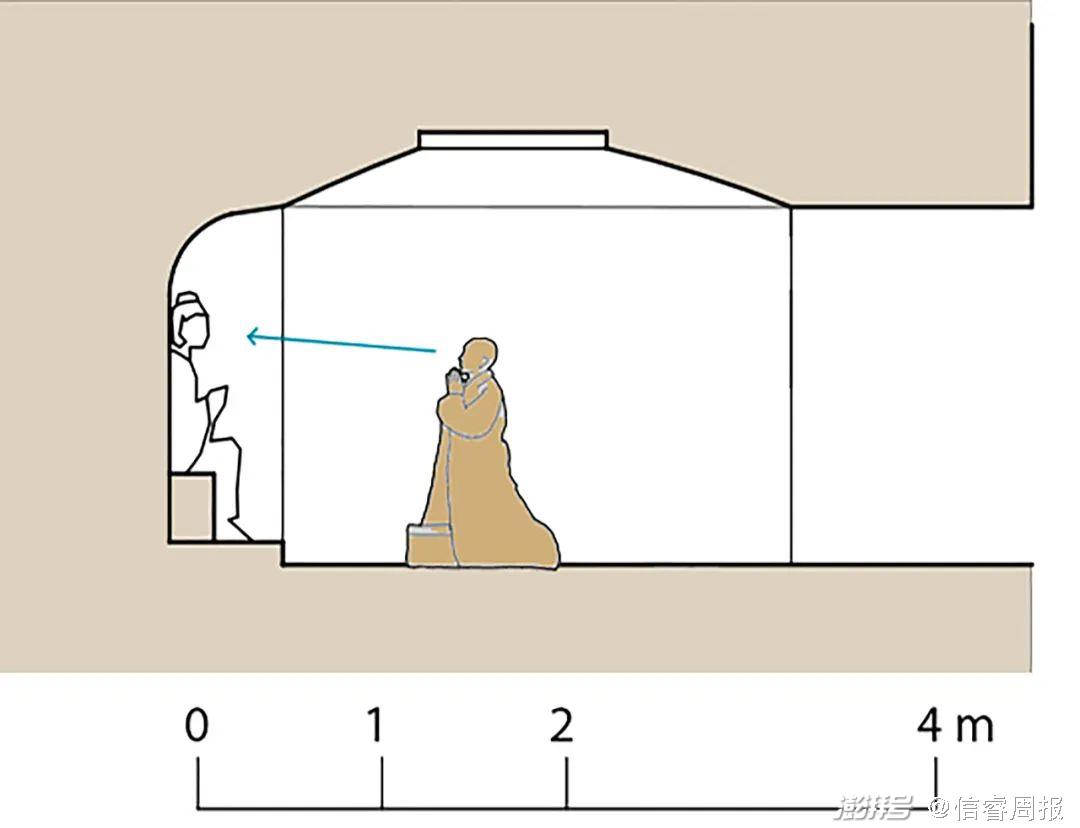

這三個洞窟的內部空間也是為了這個目的服務的。首先進入南端的第268窟,人們看到的是一個縱向的長方形窟室,沿門道向內伸延,終止于西壁上券形小龕中的佛像(圖7)。訪問者的第一感覺是窟的狹促尺度:窟頂高1.85米,比常人只高一點點;1.2米寬、3.1米長的“主室”像是一個甬道,每邊墻上開鑿的兩個洞室更加強了這種印象。建造者無疑是以單獨人身為參照設計了這個空間,只夠一個成年人在其中回轉(圖8)。兩壁所附的禪室更是把這個參照系數壓縮到極致:內部1米見方,每室只容一人盤膝蝸居其中。這使我們意識到這四個孤立的禪室和整個洞窟的設計目的:都是通過最大限度地限制使用者的身體運動和彼此之間的交流,來促進內向的精神擴張。

圖7 第268窟內景。圖片由敦煌研究院提供

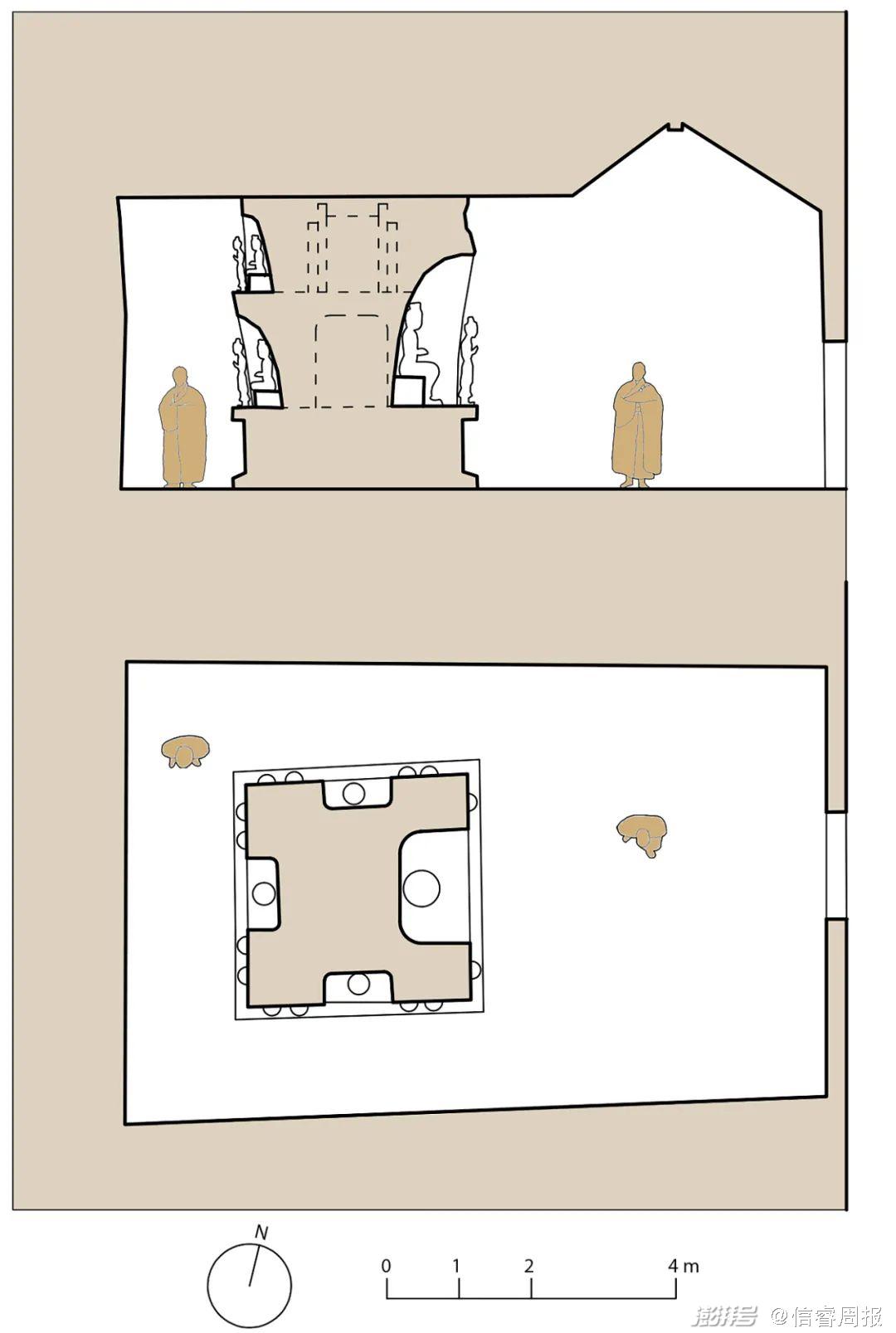

圖8 第268窟平面、立面圖。圖片由作者提供

從體量上看,第268窟右鄰的第272窟也相當局促,地面面積只有5平方米左右。但如果我們是從第268窟直接過來的話,由于此窟接近正方的窟形和向上升高的覆斗頂,會使人有一種預想不到的豁然開朗的感覺。圖像和雕塑充滿了墻面和窟頂:西壁佛龕里莊嚴的佛陀及其兩旁舞動的聽法菩薩、側壁上靜坐的千佛、窟頂的宮伎樂,都出現在井然有序、比例協調的界框中,構成視覺上的張力(圖9)。主尊彌勒佛似乎身處于一個虛幻的空間,圍繞他的四重身光和頭光中繪有千佛、天人和光焰。在修禪僧人的意象中,這些千佛和天人正從佛身不斷化現出來,處于石窟焦點上的佛龕因此被想象為宗教奇跡集中發生之處。

圖9 第272窟內景。圖片由敦煌研究院提供

圖10 第272窟立面和想象的跪拜者。圖片由作者提供

有學者根據這個窟的“殿堂窟”的形制推測,它可能是僧侶使用的講堂。但是考慮到它的有限尺度以及主尊佛像靠近地面的位置,它所提供的仍然是以單獨身體為參數的個人性空間,從四面八方涵容著參拜者的身軀,激發出其與佛界的交流和互動(圖10)。這個充滿音樂感和超驗意味的小窟因此可能仍是為了禪觀而建,四壁和天頂上的繪畫和雕塑實現了在參禪時“優游凈土,常與佛會”的想望。這種想望在接下來的第275窟中得到了最強的體現。這是三窟中最大的一個——從第268窟到第272窟再到第275窟,窟內的空間尺度幾乎以成倍的速率增大,天頂高度從1.85米到2.5米再到此處的3.6米(圖11)。但增加速率更快的是佛像尺度:第275窟中高及窟頂的主尊達3.34米,幾乎是第272窟中佛像尺寸的三倍(圖12)。我們在此看到的因此是兩個共生的變化:增大的空間允許造窟人展示碩大雄偉的佛像,而呈現這種佛像的愿望也必然促使了空間的擴張。

圖11 第275窟平面、立面圖。圖片由作者提供

圖12 第275窟內景。圖片由敦煌研究院提供

與此相關聯的是更深層次上的一個變化,即主尊和觀者之間的空間關系:第268窟的交腳彌勒坐在西壁上部遠離地面的券龕中;第272窟中倚坐彌勒像的位置大大下降,但離地面尚有一段距離;第275窟的彌勒則坐在建于地面的基座上,交叉的雙腳輕觸浮于地面的兩朵蓮花。容納佛像的佛龕相應消失,這個佛教中的未來佛似乎從壁后走了出來,與前來參拜的人共處一室。從另一個角度看,參拜者也可以想象自己終于進入了彌勒的場域。實際上,這個窟的中心主題就是彌勒的“兜率天宮”——除了主尊彌勒佛,造窟者還在主尊兩邊南北壁的上半部,煞費心血地塑造了兩組相對的微型闕形建筑,其中端坐著手印各異的交腳菩薩,反復地表現彌勒的天上宮闕(圖13)。

圖13 第275窟北壁的兜率天宮。圖片由敦煌研究院提供

塔廟窟:身體的敘事

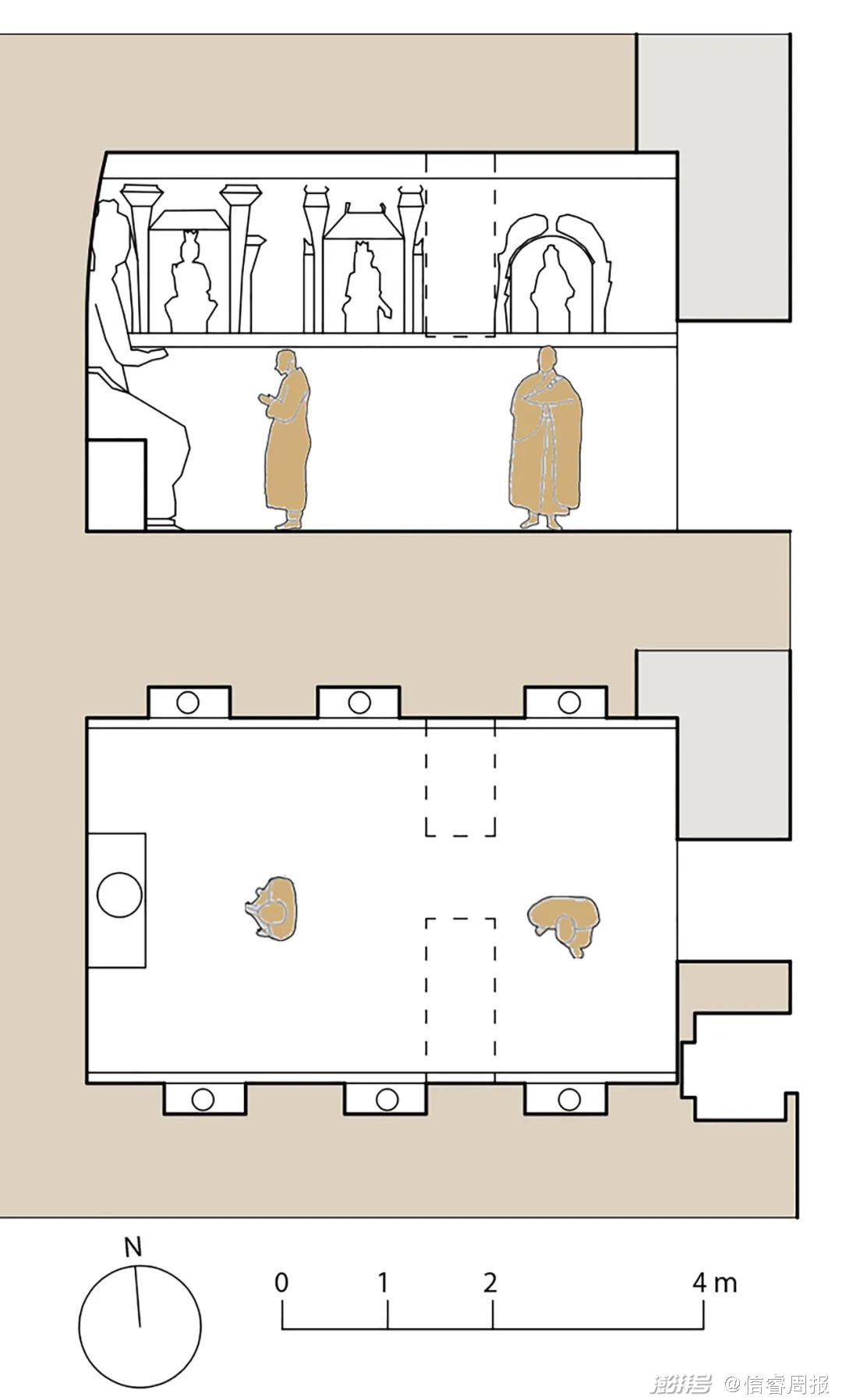

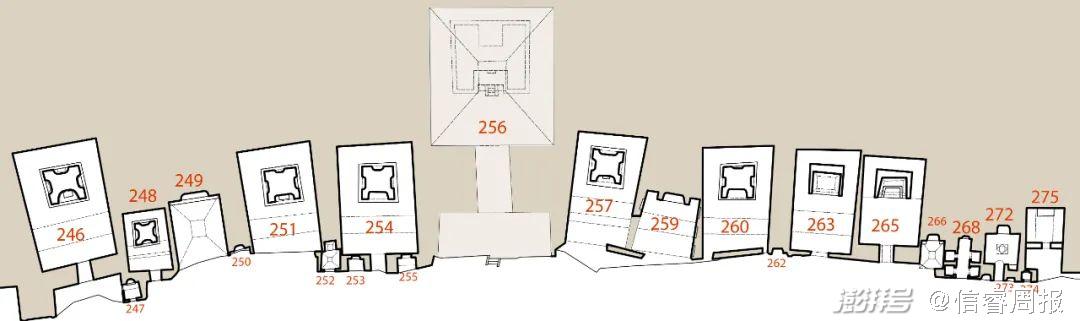

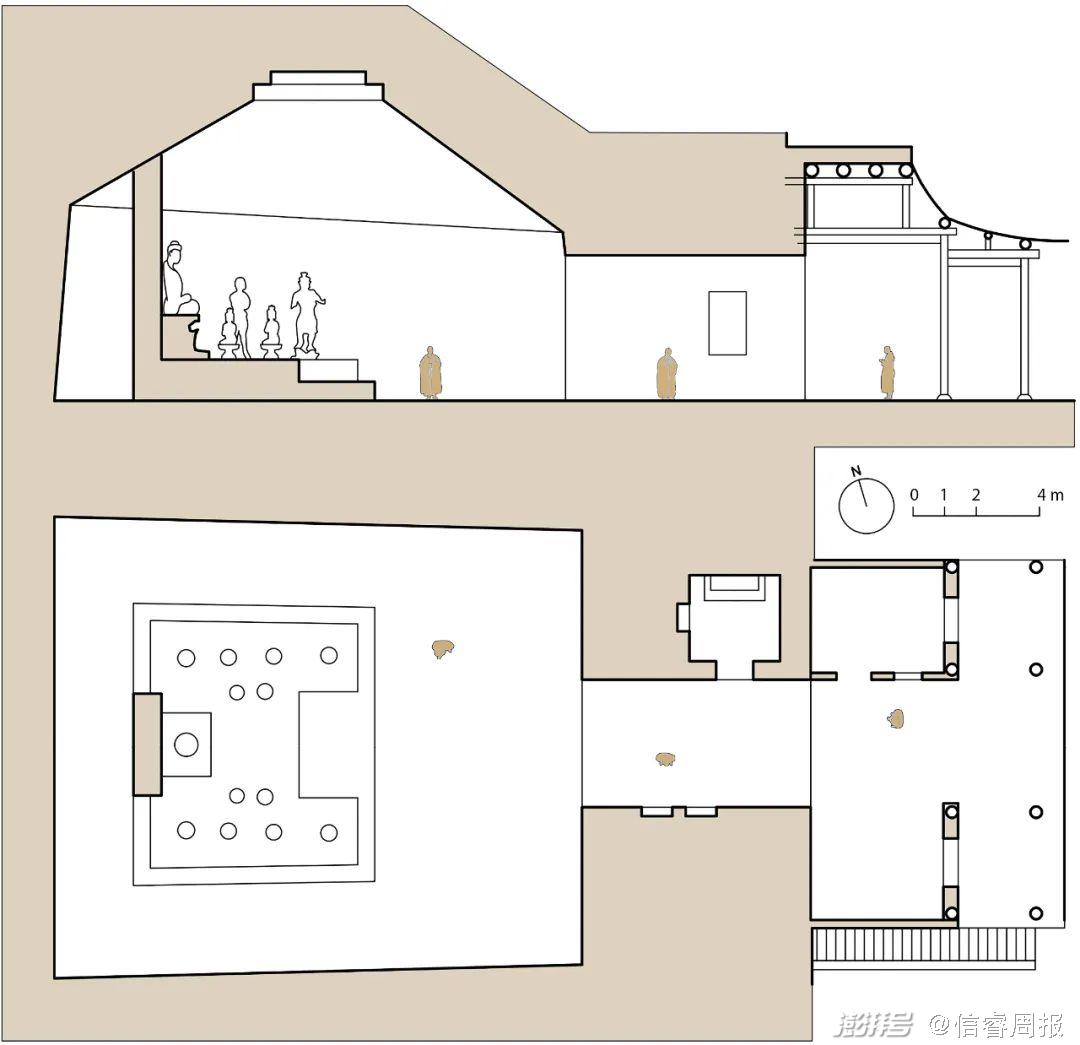

莫高窟下一階段的發展,是以存在的“原窟群”為起點,在崖面中部向南北方向不斷伸展,建構了橫向排列的一個個單窟或雙窟(圖14)。多數新窟采用了一種全新的空間模式,明確顯示出造窟者對傳統的改轍更新。這種新模式在石窟考古和美術史寫作中一般被稱作“中心塔柱窟”。但“塔廟窟”這個名稱更能揭示其內涵,因為這種窟的原型不僅是中間的“塔”,而且包括了以塔為中心的“廟”(圖15)。現實生活中的塔廟在塔周圍或后方輔以佛堂,院中的空地供僧徒繞塔禮拜。

圖14 莫高窟初期崖面。圖片由作者提供

圖15 第260窟平面、立面圖。圖片由作者提供

從崖面位置判斷,最早引進這種模式的窟應該是與“原窟群”比鄰的第265和263窟(圖16)——這兩個窟的尺度和結構極為相似,可能響應了北魏皇室營造的云岡石窟中的“雙窟”組合。但由于這兩窟在10世紀以后被全部重修重繪,原始狀態難以復原,緊接著的第260窟可以被視作新一代石窟的更佳代表。此窟和早期的“原窟群”處于同一水平面上,崖面上殘留的孔洞表明原有棧道連接(圖17)。如果參拜者從右邊的“原窟群”一路過來,其進入新窟的第一印象會是空間規模的突變:第260窟的進深近10米、最寬處6.4米,面積比“原窟群”中最大的275窟還要大上一倍。而且,此窟前部模仿一間覆以人字披頂的木構建筑,最高處達5米,比275窟高了1.5米左右。雖然此窟前壁已毀,但參照保存較好的第254等窟,其入口上方原來開有相當大的明窗將自然光線引入窟內,也增加了室內空間開敞通透感。

圖16 “原窟群”和下一階段新建洞窟。圖片由作者提供

圖17 “原窟群”與鄰近洞窟的棧道在崖面上殘留的孔洞。圖片由作者提供

洞窟尺度的突然增大隱含著新的空間概念:這些新窟的設計不是為了禪觀的打坐默想,而是將整個寺院濃縮入連貫的空間中,提供一系列拜佛和繞塔的場地。從基本結構來看,這些窟的內部建筑都以人字披頂下的前部、中心塔柱和環塔回廊三部分組成。莫高窟早期洞窟一般不設單獨的前室,中心塔柱窟前端的人字披頂實際上隱含著前室的概念,與平頂的石窟內部構成空間的對話。建造者在人字披頂的兩面斜披上用硬泥塑造出寫實的木椽,上繪建筑裝飾紋樣(圖18)。人字披頂兩端山墻上以實木制作斗拱,強化仿木屋頂的真實性。

圖18 第260窟前部人字披。圖片由敦煌研究院提供

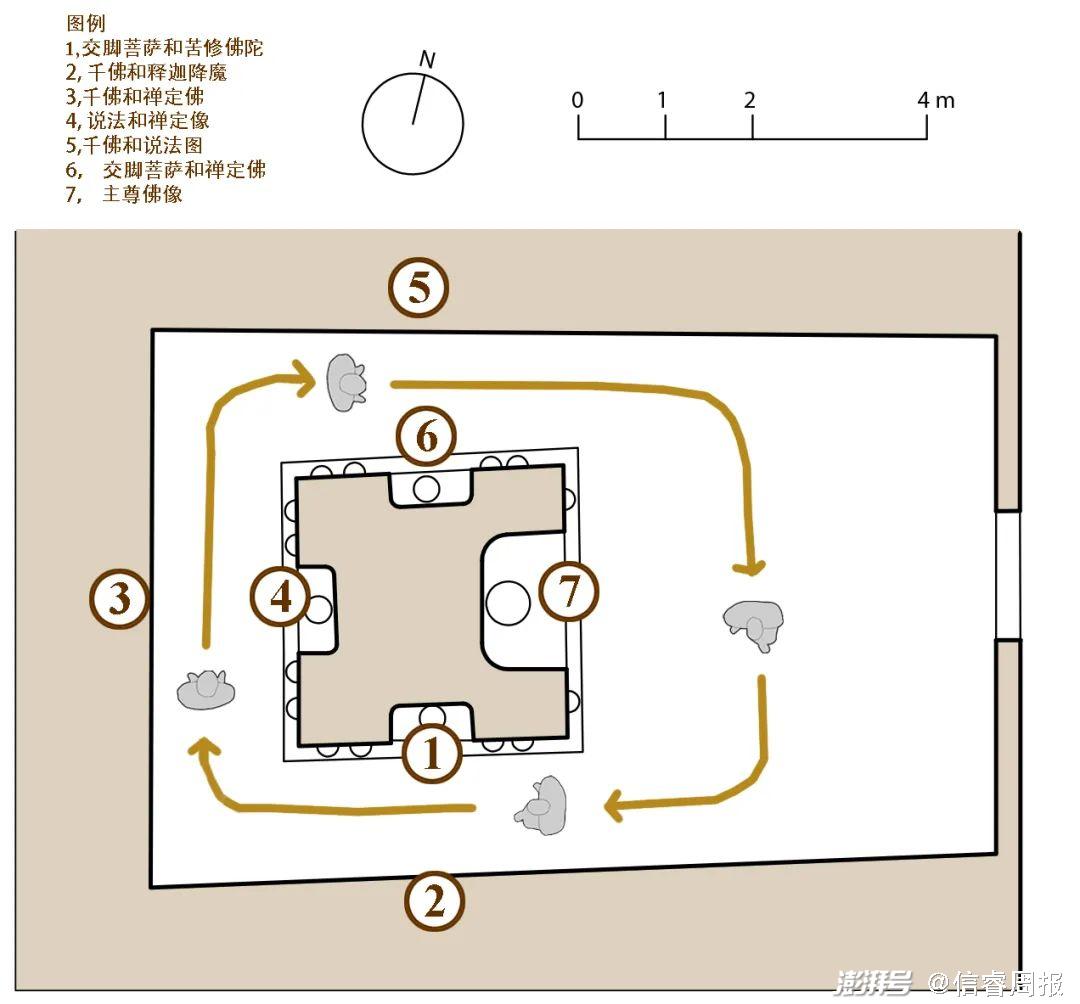

披頂下與中心柱前的空間共同構成敞亮的前廳,在建筑形式(模擬的木構屋頂和梁柱)和禮儀功能(拜佛)上都指涉著佛堂的禮儀空間,為朝拜者提供了在窟中履行這些儀式的場所。面向窟內,朝拜者將面朝中心塔柱正面龕中的倚坐主尊,兩邊則是千佛圍繞的佛陀說法圖像(圖19)。這個空間進而與塔柱四周的回廊相接,引導信眾進行隨即的繞塔禮儀。佛教典籍反復教導,繞行佛塔不但能使信徒接近佛陀,開啟心中佛性,而且能使眾生免于墮惡。學者一般認為,在第260窟這類中心塔柱窟中,信徒的旅行應從左側開始,沿順時針方向圍繞塔柱旋覽一周。在此過程中,塔柱上的雕塑與墻上的壁畫逐一映入行禮者的眼簾,以特定的次序和組合傳達佛教教義(圖20)。

圖19 第260窟中心塔柱正面。圖片由敦煌研究院提供

圖20 第260窟右旋禮儀及主要題材示意圖。圖片由作者提供

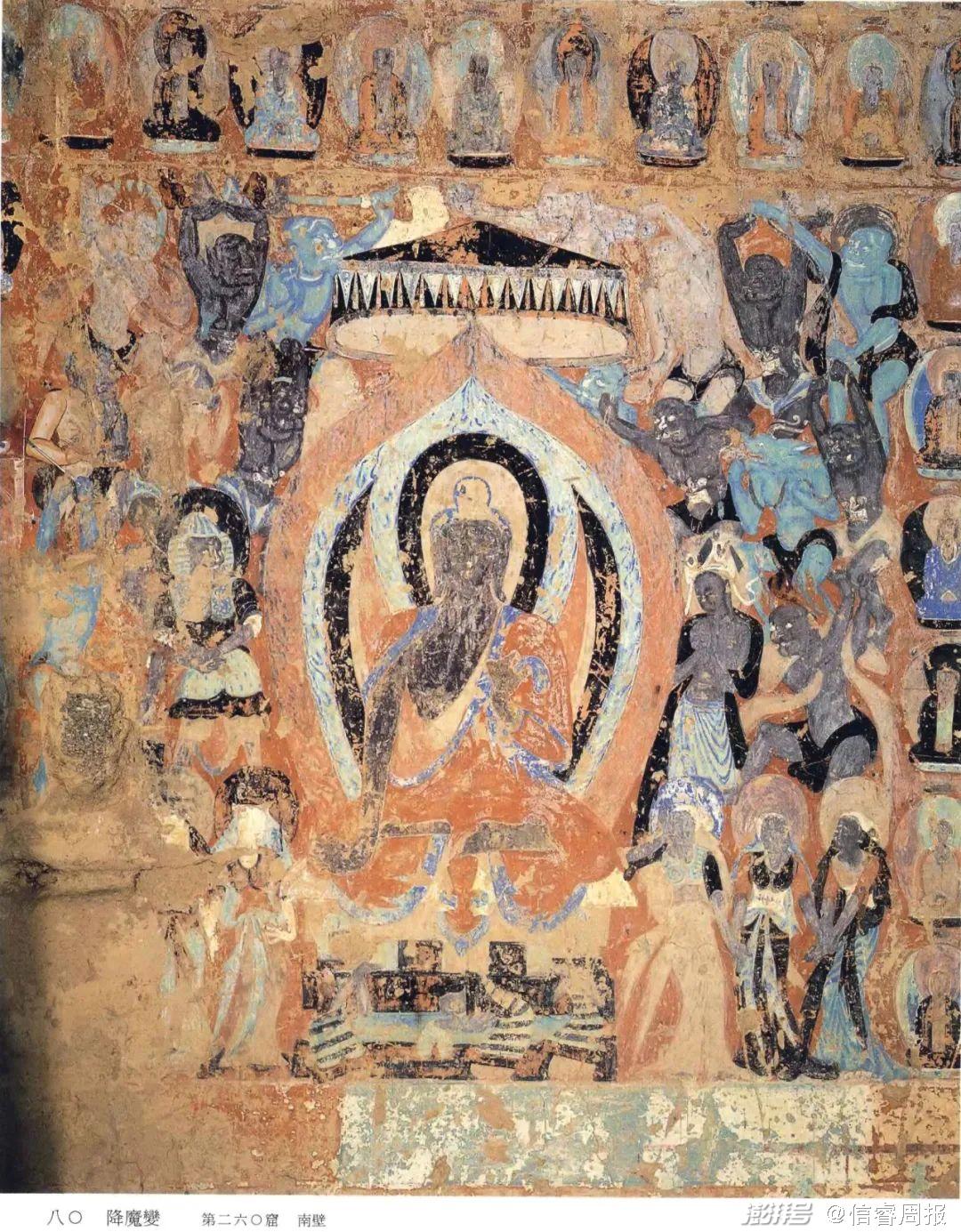

當參拜者沿此“右旋”儀軌在此窟中繞行時,他們將從中心“塔”的東邊(或正面)轉到南邊,在那里他們將被兩組佛像夾持:右手邊中心柱上是以雕塑形式表現的兩層佛像——上層闕形龕中的交腳彌勒菩薩和下層雙樹圓券龕中的苦修佛陀(圖21);左手邊則是以繪畫形式表現的千佛和釋迦降魔(圖22)。再巡至塔后的西面,此處壁面上的千佛圍繞著禪定中的佛陀,而右邊中心柱的上下兩層則展示著說法和禪定像。走到洞窟北部,左方壁面上的佛陀被千佛環繞,在鹿野苑中說法;右方中心柱的上層再次看到闕形龕中的交腳彌勒菩薩,回應著塔柱南面上層佛像,下層佛像則從苦修變為禪定。信徒們在此之后轉回到中心柱正面,在敞亮的“佛堂”中再次向主尊行禮。

圖21 第260窟中心塔柱南側苦修佛像。公有領域圖片

圖22 第260窟南壁降魔成道壁畫。圖片由敦煌研究院提供

第220窟:家族時間的內化

莫高窟的許多石窟是作為“家窟”修建的,我們知道的有陰家窟、翟家窟、宋家窟、李家窟、吳家窟、陳家窟、杜家窟等;其他如大王窟、天公主窟、張都衙窟、吳和尚窟、王僧統窟等也是由豪門大族中的顯赫個人建造的,往往也具有家窟性質。藏經洞所出的《營窟稿》中寫道:“既虔誠而建窟,乃福薦于千齡。長幼闔家,必壽延于南岳。”[6]此外,像“九族韶睦”“光照六親,祖孫五枝”等詞語也不斷出現在修建洞窟的功德記中。[7]歷史學家馬德因而概括說:“因為敦煌在歷史上實際上是世家大族的敦煌,所以在某種意義上講,莫高窟的營造歷史也就實際上是敦煌世家大族的歷史的一部分。”[8]

在這個整體環境中,我們可以聚焦于一個特殊的家窟,近距離觀察這種建筑維系家族紐帶、延續家族運命的宗教和社會學意義。此窟是由潯陽翟氏家族于初唐時代修建的第220窟,它在整個莫高窟歷史上的重要意義反映在兩個方面:從它在窟面上的位置看,此窟距離前代的洞窟達140米之遙,肯定出于建窟人的著意選擇(圖23);從壁畫的內容和形式看,此窟引進了一種與以往全然不同的樣式,包括大幅的阿彌陀經變(圖24)、藥師經變、維摩詰經變等,很可能是從唐代首都長安延請畫師來此繪制的。[9]結合其特殊位置和原創圖像,可以認為建造此窟的翟氏家族有意強調其家窟的獨立性,以此彰顯家族的歷史和功德。

圖23 第220窟修造時的位置。圖片由作者提供

圖24 第220窟阿彌陀凈土變。圖片由敦煌研究院提供

對此窟的介紹一般強調其創建者是“鄉貢明經授朝議郎、行敦煌郡博士”翟通,但窟內翟道弘、翟直、翟玄邁等人的供養畫像和題記,說明此窟的建造從一開始就是家族集體活動。佛龕下方于初唐時期題寫的“翟家窟”三字,更明確指出這是該家族的集合性宗教禮儀中心。家族活動的一個基本特點是世代傳承,因此翟通的后人翟直在天寶十三年(754年)又加立了一方石碑,以紀念祖上修窟的功德。此碑現在定名為《大唐伊吾郡司馬上柱國潯陽翟府君修功德碑》,殘塊于1963年在莫高窟前發現,其內容經過幾位敦煌學者的考訂逐漸清晰。碑文起始處以家族歷史作為中心話題,把潯陽翟氏的譜系追溯到三代之前的帝堯,經二十五代至修建此窟的翟通。碑文撰者以極大篇幅追述各代祖先的行狀和前輩修窟者的盛德,最后在結尾處點出此窟“記鐫佛菩薩、鏤先亡[人]”的意義。與碑陽上的歷史回憶對應,碑陰則銘刻了新一代翟氏家族成員的姓名和官職,從第二、三排的兄弟輩到第四排的子侄輩均為立碑人翟直的家人。通過共同贊助此碑,他們把祖先建造家窟的功德延續到當下和將來。

又過了170年,翟通的九代孫、時任歸義軍節度使押衙守隨軍參謀銀青光祿大夫、國子祭酒兼御史中丞上柱國的翟奉達,于五代時期的同光三年(925年)再次重修此窟,在甬道北壁畫了一幅包含佛教偶像和家族成員的壁畫(圖25)。畫面中央是騎獅的“新樣”文殊,東西兩側畫文殊、觀音立像。新樣文殊下部的發愿文寫道:“……先奉為造窟亡靈,神生凈土,不墜三涂之災;次[為]我過往慈父、長兄,匆(勿)溺幽間苦難,長遇善因;兼為見在老母,合家子孫,無諸災障,報愿平安,福同萌芽,罪棄涓流絕筆之間。”與此對應,畫幅下部繪男性供養人畫像七身,從左邊開始分別為“亡父”翟諱信、“亡兄”翟溫子、翟奉達本人、翟奉達弟翟溫政、“宗叔”翟神德、“亡孫”定子、及“亡男”善囗(圖26)。此外,翟奉達又在此窟甬道南壁的一個小龕的南壁上書寫了“檢家譜”題記,從九世祖翟通開始追述家族的歷史。

圖25 第220窟甬道北壁壁畫。圖片由敦煌研究院提供

圖26 第220窟甬道北壁壁畫局部。圖片由作者提供

第96窟:朝代時間的紀念碑

到了7世紀末,已經有200多個洞窟陸續出現在莫高窟的崖壁上。雖然莫高窟在此期間經歷了多次朝代變換,但其擴建過程基本上遵循著一套持續的內在機制。窟群的擴展基本上是通過水平延伸形成的,集中在崖壁中部,既不觸及地面,也不靠近崖頂。各層石窟以棧道相連,并通過階梯與地面及其他層次相接。時人如此描寫這一建筑群的面貌:“嶝道遐連,云樓架迥。崢嶸翠閣,張鷹翅而騰飛;欄檻雕楹,接重軒而燦爛。”[10]

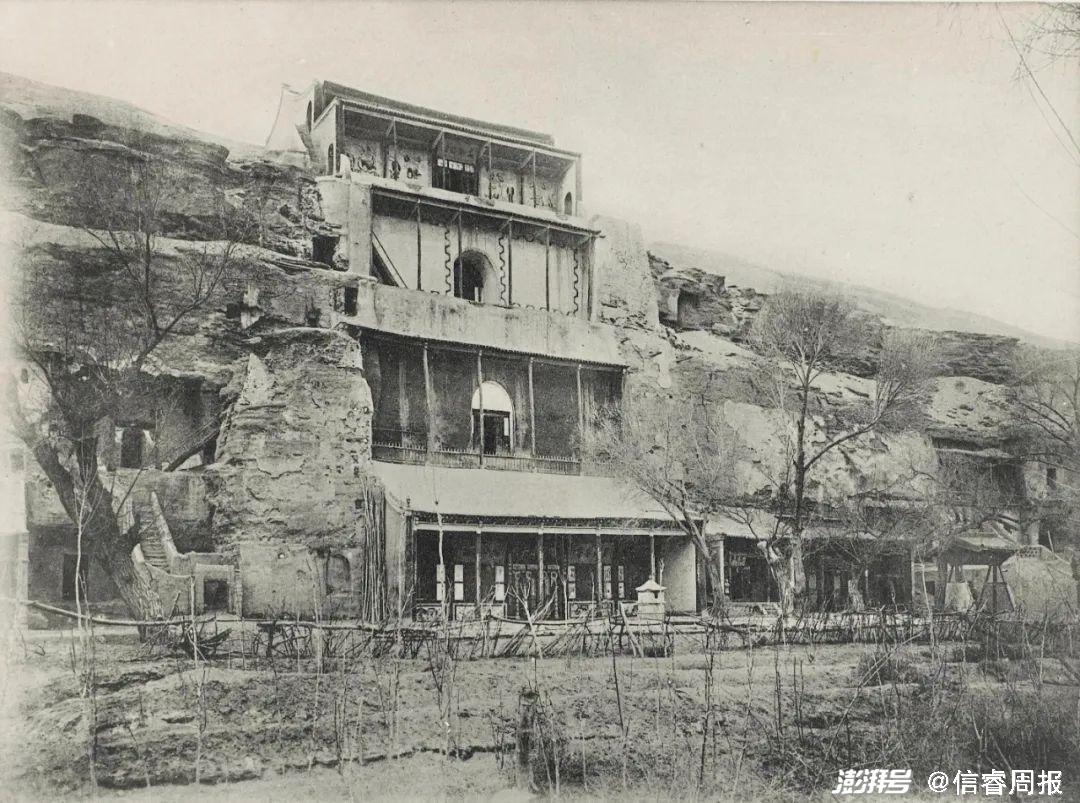

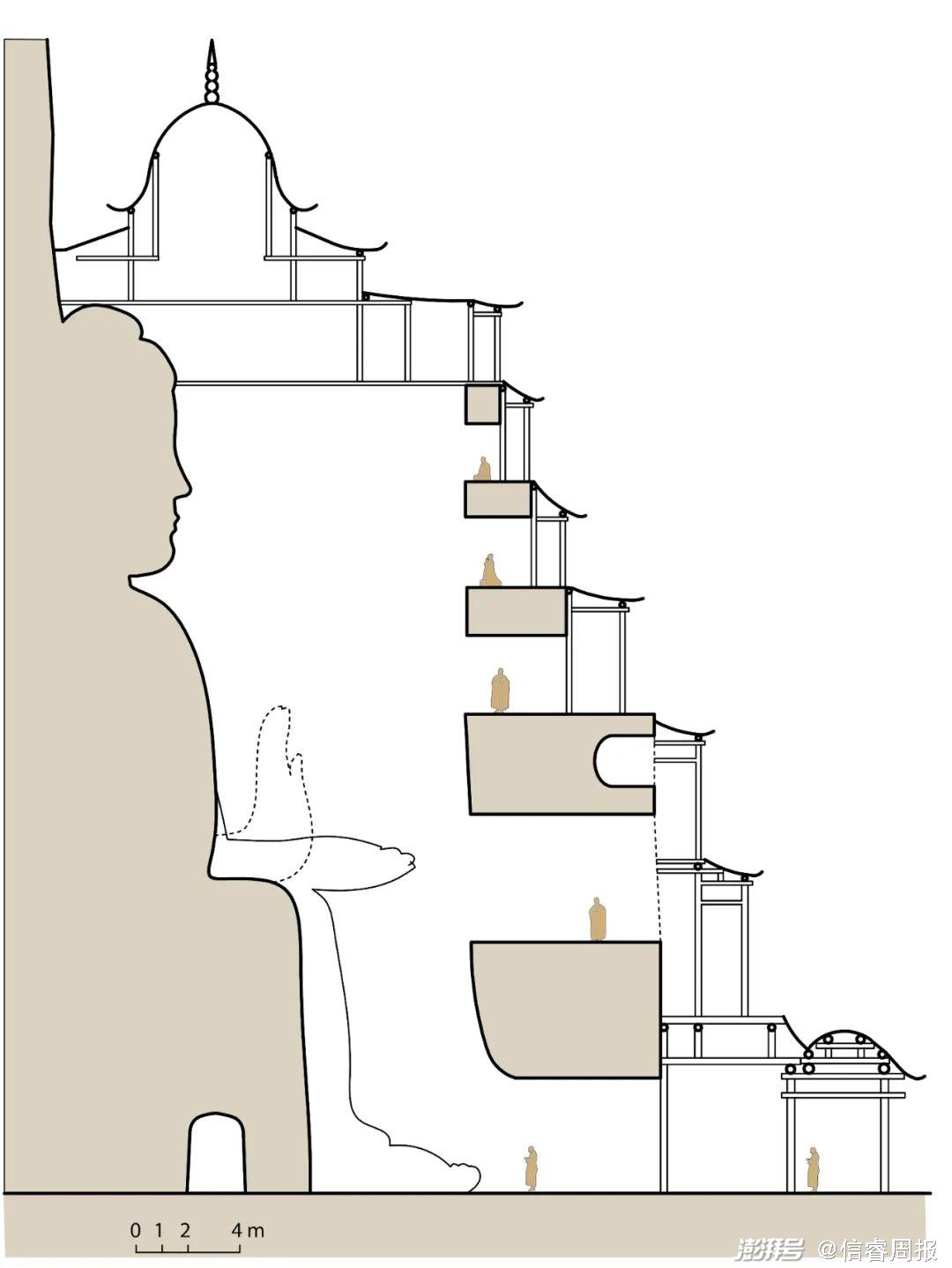

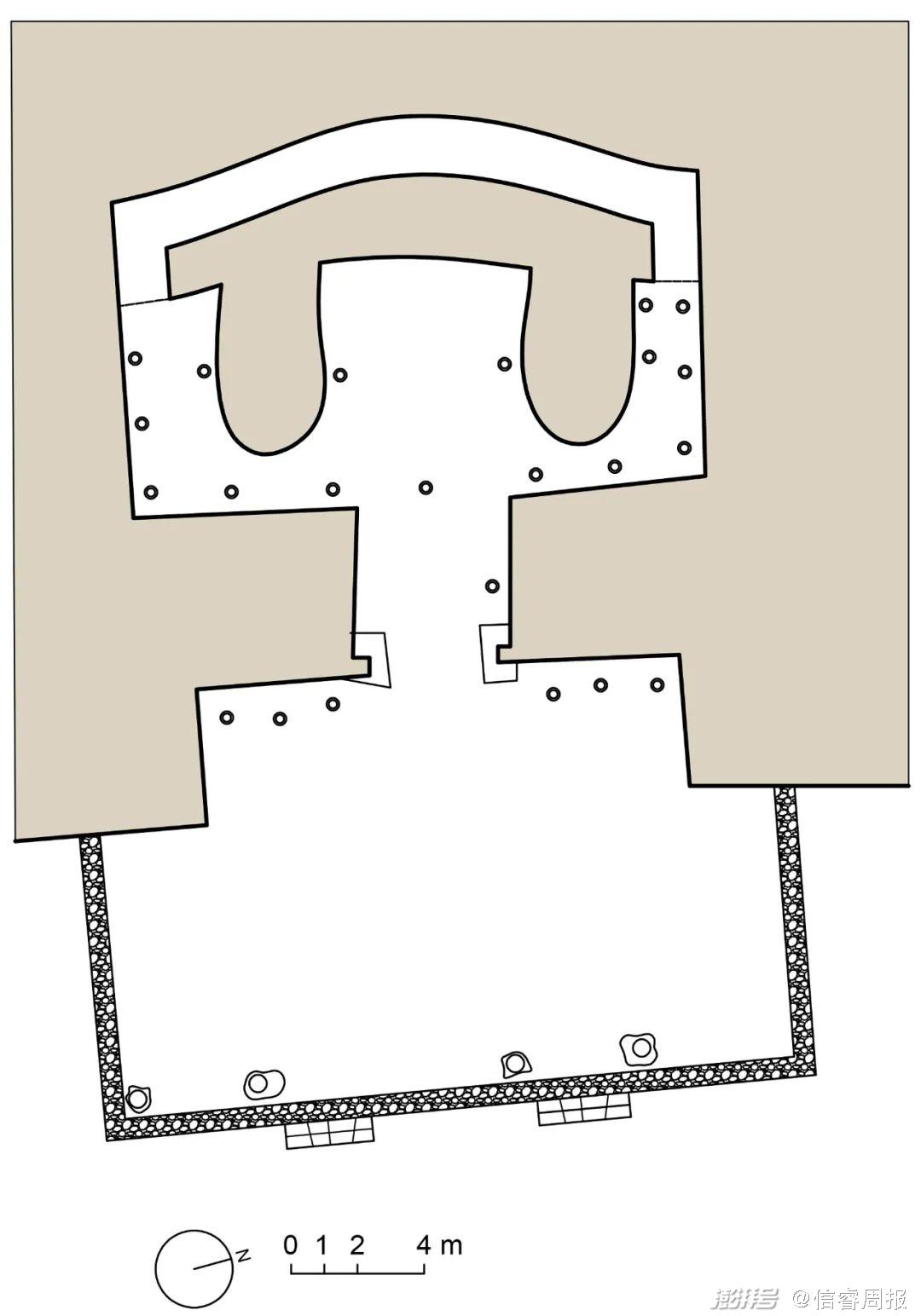

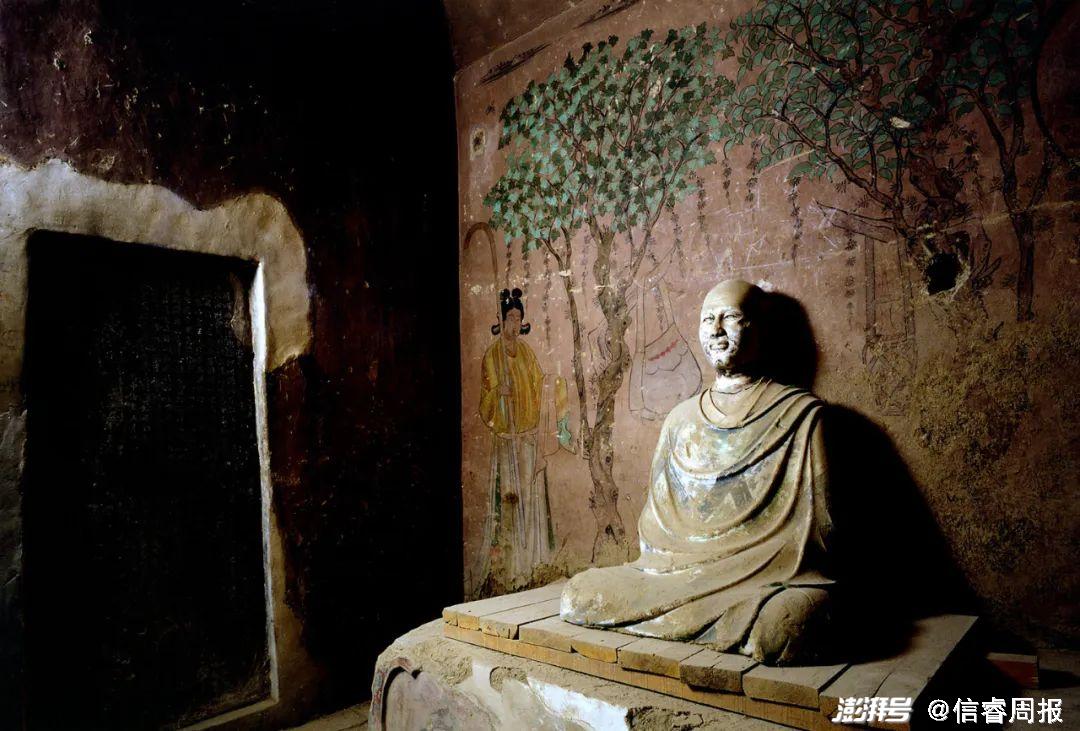

首次打破這一“嶝道重軒”形象和營建機制的,是修筑于7世紀末、被唐代敦煌人稱為“北大像”的第96窟(圖27)。學者一致認為它的開鑿與武則天的政治企圖有直接關系。史書記載薛懷義等人于載初元年(690年)造《大云經疏》,頌揚武則天是天女下世,理應入主天下。武則天隨即敕令全國建造大云寺,北大像是這個官方計劃在敦煌的直接反映。這個窟不同尋常的政治意義使建窟者引進了莫高窟從未采用過的“大像窟”形式,從地面至崖頂雕鑿35.5米高的彌勒倚坐像,圍繞佛像依山崖建造40余米高的木構建筑,從外觀看如同一座雄偉壯觀的樓閣(圖28)。

圖27 20世紀初期的第96窟外景。伯希和攝于1908年。公有領域圖片

圖28 第96窟平面和立面示意圖。圖片由作者提供

北大像的建造不但給莫高窟增添了一個體量巨大的標志性建筑,而且改變了莫高窟的整體面貌和建造邏輯。此前建造的數百個洞窟中雖然不乏規模宏大者,但均從屬于窟群整體,無一具有北大像這種“主宰性”威力——它的出現頓時為莫高窟的崖面整體提供了一個強大的視覺中心。如上文所說,在此窟出現以前,莫高窟的擴充是通過水平延伸實現的,歷代形成的窟列都集中在山腰中部。而作為一個具有多層樓閣立面的巨型窟,北大像突兀豎直的形象隔斷了山崖上原有洞窟的平行延伸。

圖29 從第96窟底層看主尊佛像。圖片由作者提供

從內部空間看,該建筑底層是一個寬闊的“大像堂殿”,殿內兩邊原有四大天王的巨大塑像。禮拜者可通過狹窄甬道瞥見主室中的佛座,走進主室后,則發現自己站在巨型佛像的腳下,目光隨佛體向上無限延伸(圖29)。佛陀體量和空間的深邃使禮拜者感到佛力之無窮和自身的渺小,就像《增一阿含經》中描寫的那樣:

如來身者,為是大身,此亦不可思議。所以然者,如來身者,不可造作,非諸天所及……如來身者,不可摸則,不可言長、言短,音聲亦不可法則……如是佛境界不可思議。[11]

從這個角度看,這個窟的修建目的是讓信徒得以接近和目擊這個“不可思議”的神圣佛體——同時也是唐王朝和武則天權威的象征。因此,在屏蔽大像容貌的同時,窟中的木構樓閣也提供了走近佛的渠道:樓閣各層之間有豎梯聯通,使禮拜者得以逐級而上。在攀登過程中可從佛的腳下升到其膝蓋、胸部和頭部,在不斷增高的望臺上巡覽佛陀的身體。當禮拜者到達最高一層直對佛面時,其所獲得的不但是觀看過程的完成,而且是自我宗教意識的升華——通過對碩大佛像的朝圣,得以觀瞻佛陀“不可思議”的整體(圖30)。

圖30 從第96窟最上層看洞窟。圖片由作者提供

“歸義軍”洞窟:政權、宗教和家族的合一

北大像和稍微晚些建造的南大像(第130窟)共同造成的一個重要后果,就是這兩個核心建筑自然地為莫高窟整體引入了“中心”和“等級”的觀念:離二者越近,就越靠近整個石窟的中心,因此也就最被有權勢的僧人和統治者需求。這個趨勢在9世紀中期開始的“歸義軍時期”以后變得更明顯。歸義軍是由敦煌將領張議潮在推翻吐蕃在當地的統治之后建立的、由張氏家族控制的地方政權,史稱“張氏歸義軍”時期。之后被曹氏家族在914年取代,一直延續到11世紀30年代,也就是中原地區的宋仁宗時期。不少歸義軍的首領——也就是敦煌地區的實際統治者——把他們的“功德窟”修在毗鄰南北大像之處,他們的親屬和當地宗教首領也如此為之。

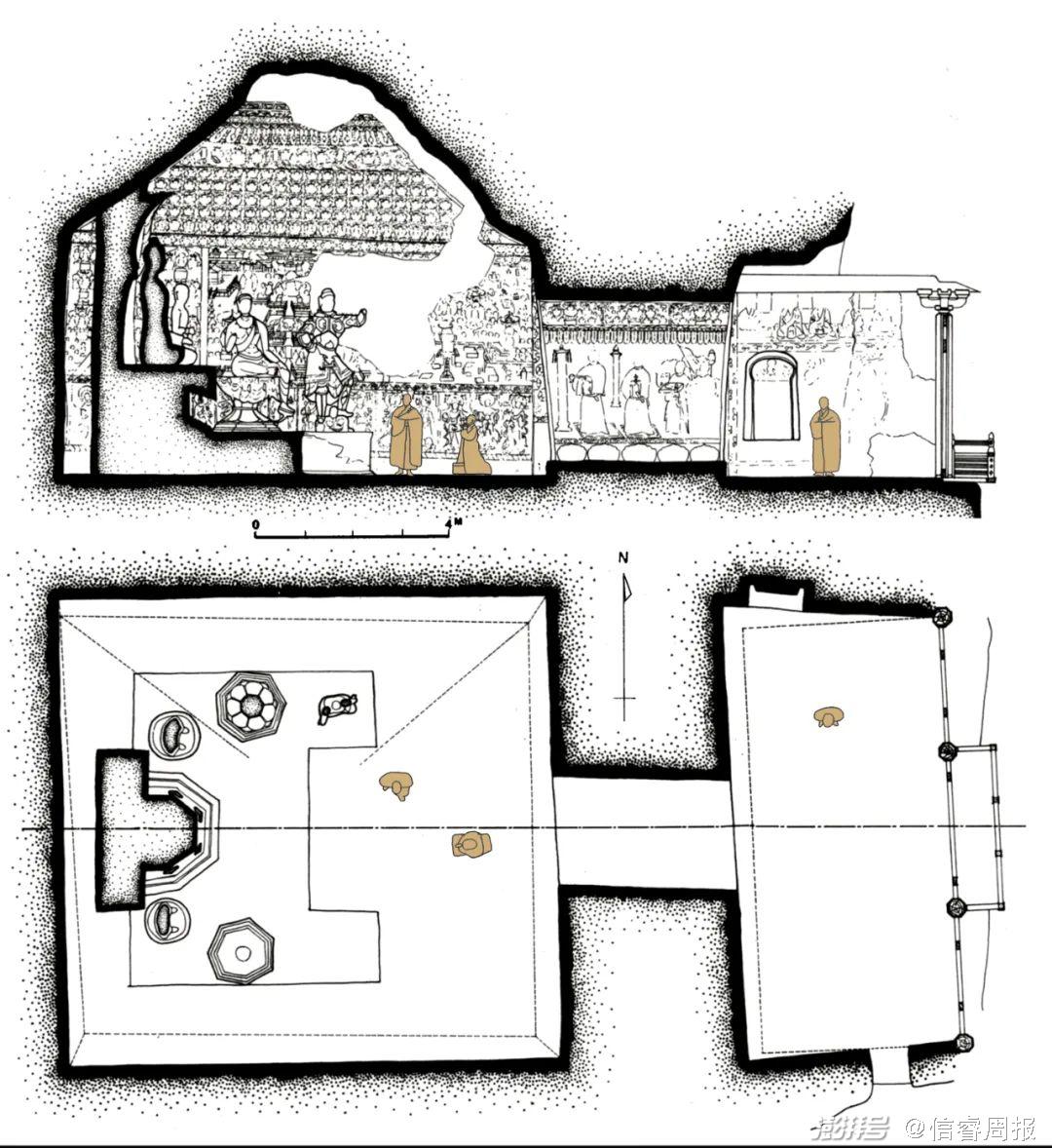

這些大型洞窟大多建在莫高窟崖面的底層,它們不同尋常的規模、窟前的華麗殿堂以及頻繁的佛事活動都給莫高窟創造了一個新的形象。這些洞窟的內部空間布局也發生了一個重要變化:人們在佛窟中心建造了獨立的佛壇,上面放置了佛、菩薩、弟子、天王塑像(參見圖3)。由于這個改變,宗教禮拜的對象從窟室后部移到中心,禮拜者不但在進窟瞬間就能瞻仰到這些神像,而且可以從兩旁甚至四周觀望,由此感到自己真的置身于佛陀神域之中。這個新式樣被稱為“中心佛壇殿堂窟”,在10世紀到11世紀期間成為一些大窟的樣式。

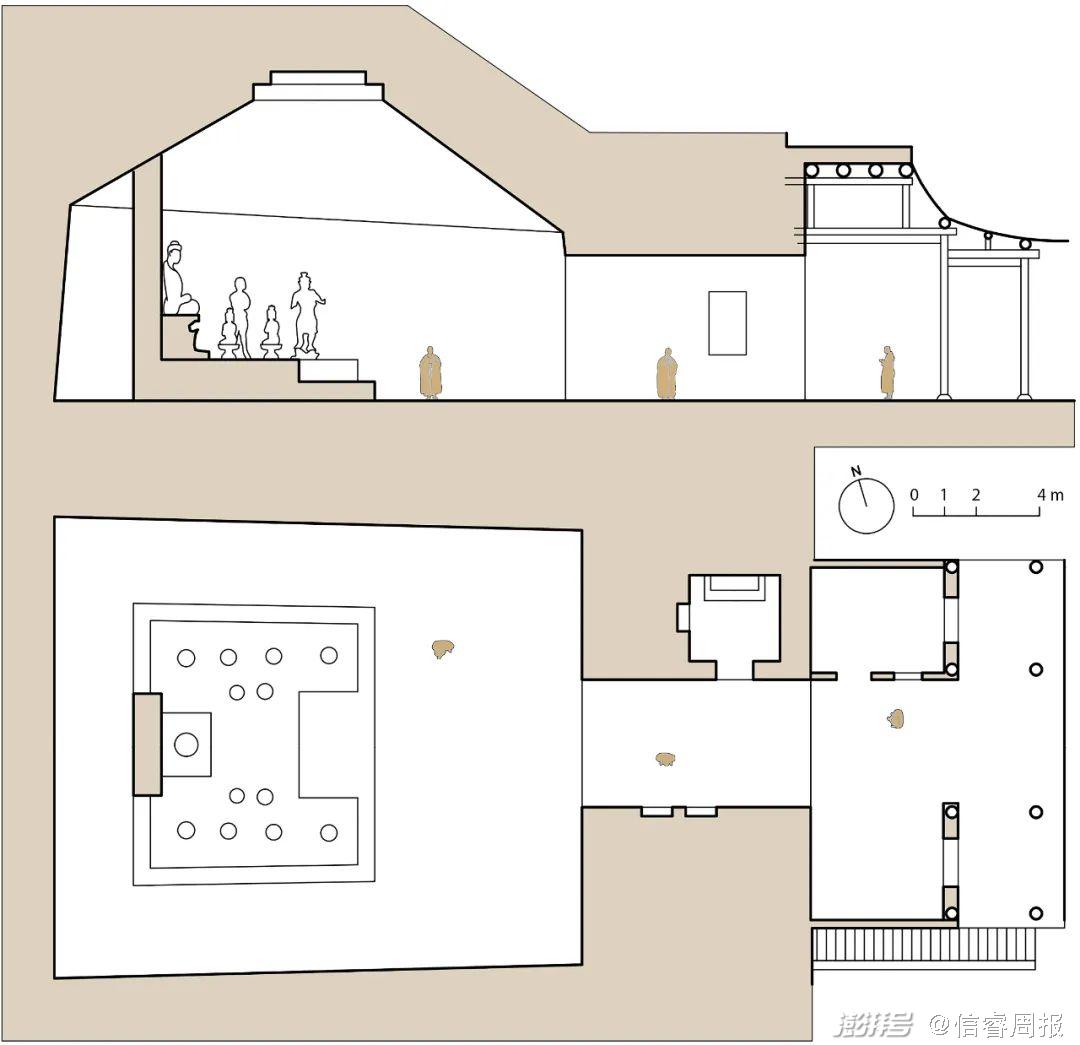

在這個基礎上進而出現了“背屏式殿堂窟”或“背屏式窟”,其醒目標志是在中心佛壇后部豎起的一面頂天立地的背屏,上與四阿頂的西披相接(圖31)。莫高窟的首個背屏式殿堂窟是第16窟,是當地的佛教教團領袖洪辯為自己建造的功德窟(圖32)。此窟開在莫高窟崖面底層,由木構前室、甬道和主室組成。與洪辯在此之前修筑的第365窟和第366窟共同組成復式的三層結構(俗稱“三層樓”),這組建筑則成為他的紀念碑。這也是為什么在洪辯去世之后,第16窟甬道旁的一間斗室——很可能是他生前修禪的場所——被改造為其“影窟”,其中栩栩如生的雕像盛放著他的骨灰(圖33)。

圖31 第16窟平面、立面圖。圖片由作者提供

圖32 第16窟內景。圖片由敦煌研究院提供

圖33 第17窟中的洪辯像。圖片由敦煌研究院提供

由于洪辯在當地的崇高地位,第16窟為9世紀晚期的一些大型洞窟提供了模仿的樣式,其中包括第二代歸義軍節度使張淮深為自己建造的第94窟和當地僧人何法師建造的、結合了戒壇和家窟功能的第196窟。后者的位置靠近崖頂,是莫高窟保存最好的晚唐洞窟。窟室中央是一個80多厘米高的佛壇,上塑一佛、二弟子、二菩薩、二天王。整組塑像被佛壇托起,更顯得高大威嚴(圖34)。

圖34 第196窟平面、立面圖。圖片由作者提供

莫高窟的另外一個重大變化發生在曹氏歸義軍時期。1951年,由宿白、陳明達等考古學家和建筑史家組成了一個勘察組,對莫高窟做了一次非常重要的調查。他們的一項發現是莫高窟崖面大幅露天壁畫的遺跡,位置距現在地平面6至10米(圖35)。雖然這些壁畫由于長期暴露在外,為風沙所磨蝕,已經模糊不清,但明顯是同一時期所作。壁畫原來至少有半里(1里=500米)長,內容包括天工樓閣、祥云等形象,樓閣的尺度幾乎和真實建筑一樣大。[12]這個發現的重要性在于證明莫高窟在10世紀發生的一個巨大變化:這個佛教石窟在其歷史上首次作為一個“整體”被修繕和改建,其背景是曹氏歸義軍統治者設立了專門機構和官員,對石窟的開鑿和修繕進行集中管理,對莫高窟進行了全面修飾,建構統一的窟檐和棧道,并在崖壁上繪制大型露天壁畫。從1950年的調查和現存的痕跡看,這些壁畫以五光十色的佛殿、祥云和天人形象,把整個莫高窟山崖轉化為佛國凈土。

圖35 莫高窟崖面壁畫遺存痕跡,周真如攝。圖片由作者提供

這一發展也使我們看到掌控敦煌地區政治、經濟和宗教權力的豪門大族對窟群的整體外觀發揮了越來越大的影響作用,通過建立政治性的大像窟和紀念碑性質的功德窟,為這個窟群添加了最為宏大輝煌的建筑,甚至力圖將整個石窟轉化成自己政績的記錄。但這些雄心和努力仍不過是莫高窟建設的一部分,而非全部。另外三個過程也自始至終地在改變著莫高窟的面貌——雖然是以完全不同的方式:第一個過程是中小型窟龕的開鑿在莫高窟從未停止,逐漸填滿了窟面上的所有可用之處;第二個過程是對舊窟的改建翻修,翻新時經常把前室和門臉加寬,使外觀煥然一新,同時也不乏毀舊窟以造新窟的情況;第三個過程是各種非計劃內的自然損害,包括歷史上發生過的若干次大型坍塌。所有這些人為因素和自然界的變遷都給莫高窟的整體外貌留下不可磨滅的痕跡(圖36)。這個過程仍在進行:石窟保護和旅游事業也不可避免地造成了石窟整體外觀的巨大變化(圖37)。美術史家的責任因此總是在變化和保存的協商之間找到自己的位置和視點,探知業已消失的歷史原狀。從空間上重構訪問莫高窟的歷史經驗,就是這種努力的一部分。

圖36 20世紀初期的莫高窟,斯坦因攝。公有領域圖片

圖37 加固工程之后的莫高窟,周真如攝。圖片由作者提供

注釋:

[1] DUAN W. Dunhuang Art Through the Eyes of Duan Wenjie[M]. New Delhi : Abhinav Publications, 1994: 289-90.

[2] AGAMBEN G. Time and History: Critique of the Instant and the Continuum[M]//Infancy and History: The Destruction of Experience. London: Verso, 1993: 91.

[3] ARNHEIM R. A Stricture on Space and Time[J]. Critical Inquiry 4, 1978, 4: 653.

[4] SCHJELDAHL P. Heavy: The Sculpture of Richard Serra[A]. New Yorker, 2019: 74-75.

[5] 巫鴻. 空間的敦煌:走近莫高窟[M]. 北京: 生活·讀書·新知三聯書店, 2021.

[6] 法國國家圖書館藏敦煌文獻P.3405號。

[7] 法國國家圖書館藏敦煌文獻P.4640、P.3608號。

[8] 馬德. 敦煌的世族與莫高窟[J]. 敦煌學輯刊, 1995, 2: 43.

[9] 以往學者注意到此窟壁畫的特殊性,曾建議其“畫樣”可能來自長安。榮新江. 貞觀年間的絲路往來與敦煌翟家窟畫樣的來歷[J]. 敦煌研究, 2018, 1: 1-8. 但從創作實踐上看,如此精美的巨型構圖和大量的細節不可能是當地畫家根據簡單畫樣創作的,而更可能是外來的畫家和作坊的手筆。游方畫家和作坊是中世紀宗教藝術中的一個固定機制。

[10] 鄭炳林, 鄭怡楠. 敦煌碑銘贊輯釋(增訂本)[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2019: 258.

[11] 《增一阿含經》第21卷 ,《苦樂品》第29卷。

[12] 陳明達, 等. 敦煌石窟勘察報告[J]. 文物參考資料, 1955, 2: 56.

(原載于《信睿周報》第72期)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司