- +1

《鉆石、黃金與戰爭》:他們的斗爭一直在持續

本文為《鉆石、黃金與戰爭:英國人、布爾人和南非的誕生》尾聲

作者:[英]馬丁·梅雷迪斯

圖源:unsplash

1910年5月31日,南非聯邦成立,人們懷著美好的祝愿,希望布爾人和英國人能夠找到彌合彼此分歧的辦法,合并成一個統一的南非國家。從表面上看,成功似乎是大有希望的。南非是迄今為止非洲最富有的國家,產出了全世界三分之一的黃金和98%的鉆石。以路易斯·博塔為首的新政府由杰出的英國人和布爾人組成,都致力于和解政策。其中還包括另外兩位布爾將軍,揚·史末資和巴里·赫爾佐格,以及一大批說英語的南非人。1910年的選舉表明,絕大多數的阿非利卡人支持和解。

然而,對英國統治的恐懼和怨恨卻越來越深。許多阿非利卡人從未接受加入大英帝國的想法,并為失去了自己的共和國而哀悼不已。他們在任何地方都能感受到大英帝國的權威。《天佑國王》成了官方的國歌。英國的紅船旗成了國旗,聯邦紋章在旗幟下方的角落里。倫敦樞密院,而不是南非最高法院,才是司法行政的最后仲裁者。此外,在戰爭與和平問題上,根據1910年的憲法,南非不是一個主權獨立的國家,而是受英政府的約束。大多數公務員講英語,甚至是滿嘴鄉音的英國公務員和教師也成了舉足輕重的人。城鎮也是英式的。英國人控制著工業、商業和采礦業,控制著銀行和金融機構。他們還幾乎壟斷了工業的相關技能和培訓。

由于擔心英國強大的影響力最終會吞噬阿非利卡人,使南非淪為大英帝國的附屬,一群阿非利卡領導人開始公開否定博塔和史末資所支持的和解政策。其中就有巴里·赫爾佐格。赫爾佐格之所以接受與帝國的聯系,只是因為這有助于減輕說英語的少數群體的恐懼心理,從而促進這兩個群體之間維持良好的關系。但是他堅定地認為,南非在大英帝國內部應該是一個分離而獨立的地位,在完全平等的基礎上接納英國人和阿非利卡人。他在1912年說:“我不是那種滿嘴都是和解和忠誠的人,因為那些空話騙不了任何人。”他還明確提到博塔將軍最近在倫敦出席的帝國會議,并補充說:“我寧愿和自己的人民一起躺在糞堆上,也不愿待在大英帝國的宮殿里。”1913年,赫爾佐格從內閣辭職,輾轉于奧蘭治自由邦一個又一個的村莊,宣傳阿非利卡人的事業,成立了許多阿非利卡人警戒委員會(Afrikanervigilancecommittees)。第二年,他與幾位議會同僚組成了一個新黨——國民黨(NationalParty),該黨的宗旨是“聯邦的利益高于任何國家的利益”。

在英國的授意下,博塔和史末資將南非帶入了第一次世界大戰,這時赫爾佐格又站出來反對他們。他說:“這是英國和德國之間的戰爭,不是南非的戰爭。”他在布爾戰爭中的幾位老戰友,包括克里斯蒂安·德·維特和考斯·德·拉瑞,都認為叛亂的時機已經成熟,于是發出了戰斗的號召。阿非利卡人叛軍與政府軍進行了3個月的零星戰斗。這段插曲留下了更多痛苦的回憶。在1915年的大選中,國民黨贏得了17個自由邦席位中的16個,以及開普的7個席位和德蘭士瓦的4個席位。

使阿非利卡民族主義者更加痛苦的,是一場影響整個阿非利卡人群體的巨大的社會動蕩。農村地區的經濟發生了深刻的變化,部分由戰爭引起,部分是由于現代農業的發展,數十萬阿非利卡人陷入貧困的深淵,大批人涌向城市———“向著城市跋涉”。然而,正如阿非利卡人發現的那樣,這些城鎮是一個陌生而充滿敵意的世界。工業、商業和公務員的語言絕大多數是英語,阿非利卡語被嘲笑為“廚房語言”,受盡白眼。由于缺乏技能、教育和資金,許多人不得不與廉價的黑人勞動力競爭工作機會,生活在城市邊緣的貧民窟里。城市貧困變得與農村貧困一樣普遍。

這個所謂的“白人貧困問題”,經常被歸咎于“英國帝國主義”和“盎格魯猶太資本主義”的邪惡企圖。作為回應,阿非利卡領導人建立了自己的社會組織,試圖在大蕭條的漩渦中團結人民,捍衛自己的傳統。1918年成立的阿非利卡人兄弟會(AfrikanerBroederbond)就是這樣一個組織。它最初只是一個小組織,主要是為了促進阿非利卡文化和語言。但它將成長為南非歷史上最強大的組織之一,并成為決定南非命運的主要因素。

與此同時,黑人人口受制于一系列旨在將其嚴格限定于從屬地位并壓榨其勞動潛力的立法。1911年,《礦業與工程法》禁止黑人從事技術性工業工作。1913年,《原住民土地法》規定了與拉格登委員會所主張的原則相類似的土地隔離原則。非洲人被禁止在白人地區購買或租賃土地,今后,他們唯一可以合法獲得土地的地區是土著保留地,這些土地當時約占全國土地面積的8%。開普殖民地的非洲土著被排除在立法之外,因為那里的非洲人的土地權利影響了投票權。

《原住民土地法》趕走了成千上萬租用白人土地的黑人佃戶———他們通常被稱為“擅自占地者”。一些人在保護區尋求庇護,盡管那里已經人滿為患,為人注目。其他人在把牲畜和農具賣光后,被迫為白人農場主當長工。整個富裕農民階級最終被摧毀。這種影響在奧蘭治自由邦尤為嚴重,那里的許多白人農民心急火燎地驅逐了所謂的“擅自占地者”。非洲作家索爾·普拉特杰(SolPlaatje)在他的《南非土著的生活》一書中描述了這些窮困的家庭被趕出土地的困境。他寫道:“1913年6月20日星期五早晨醒來,南非原住民發現自己實際上已經算不上是奴隸,而是在自己出生的土地上的賤民。”普拉特杰記錄了他在1913年冬天穿越奧蘭治自由邦的經歷,他發現一群非洲農民從一個地方跋涉到下一個地方,只為了尋找一個愿意收留他們的農場主,他們的婦女和孩子在冬夜凍得瑟瑟發抖,牲畜又瘦又餓。“看起來,這些人像是逃離戰爭的逃亡者。”

被劃定的“黑人家園”,偏僻而又貧瘠,黑人在此自生自滅

盡管為非洲人保留的土地在1936年從該國總面積的8%增加到13%,但這仍舊是杯水車薪,人口過度擁擠造成了破壞性的狀況。官方報告不斷對土地退化、水土流失、不良的耕作方法、疾病和營養不良發出警告。由于無法在保留地養家糊口,又需要錢交稅,越來越多的男子前往城鎮尋找工作。

同樣的隔離程序也適用于城鎮。1923年的《原住民城市地區法》確立了這樣一個原則,即城鎮是白人的地盤,只有滿足白人需求的非洲人才被允許居住在隔離“地點”。該法規定,通過更多地使用通行證制度對非洲人進入城市地區實行“流入控制”。自19世紀以來,通行法被廣泛用于各種目的,已然成為土著政策不可或缺的一個組成部分。非洲男性被要求攜帶通行證,才能在特定的白人區工作和居住。他們需要通行證,以便旅行、交稅、宵禁,而且隨時都要接受警察的檢查。而被視為“過剩”勞動力的非洲人將會被驅逐到保留地。

1936年,在開普省,非洲選民從普通選民的登記冊上被刪除,他們失去了80多年來一直擁有的權利。但《土著代表法》的實際效果是有限的。當時非洲選民只有大約1萬人,不超過省級選民的2.5%和聯邦選民的1%。但政治意義至關重要。正如歷史學家科內利斯·德·基維埃特所說:“摧毀開普殖民地土著的選舉權,就是摧毀了兩個種族世界之間最重要的橋梁。”

到20世紀30年代,阿非利卡人兄弟會已經發展成為一個紀律嚴明、高度保密的團體,其精英成員通過宣誓團結在一起。它的影響遍及全國。它已滲透到公務員和教師行業,其成員也開始滲透到所有主要機構的“關鍵職位”。它的最終目標是在南非建立阿非利卡人的統治———白人至上。

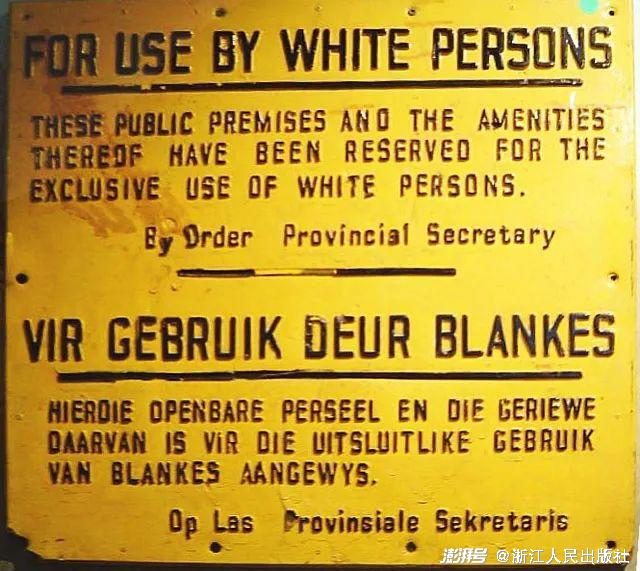

曾經在南非街頭到處可見的“白人專用”標牌

在阿非利卡學者的構建下,一種新的、強硬的阿非利卡意識形態形成了。正如它的名稱“基督教民族主義”顯示的那樣,它基本上是一個混合舊約和現代政治,部分受到新崛起的歐洲法西斯主義影響的意識形態。其核心是保羅·克魯格曾經闡述的概念,即阿非利卡人是一群獨一無二的人民,由上帝之手創造,為了在南非完成一項特殊使命而生。他們的歷史,他們的語言,他們的文化,都是由上帝賦予的,是獨一無二的。他們是一個有機的統一體,其中的“外國元素”,如講英語的人,是要被排除在外的。

阿非利卡人的歷史被描繪成一場對抗英國和黑人這兩個強大敵人的史詩般的斗爭,這兩個強大的敵人都想消滅他們,只是由于上帝的干預才未能得逞。前荷蘭歸正教會牧師丹尼爾·馬蘭博士說:“過去一百年,人們見證了一個奇跡,奇跡的背后必然蘊藏著一個神圣的計劃。”

在20世紀30年代的背景下,阿非利卡民族主義者面臨的最大威脅來自英帝國主義及其盟友中講英語的人口。然而,在20世紀40年代,民族主義知識分子變得越來越癡迷于“黑禍論”(swartgevaar)———阿非利卡人的統治地位所面臨的黑人威脅———并將他們的政治機器轉向對抗這種新的威脅。

第二次世界大戰期間出現的經濟繁榮,吸引了大批非洲人進入威特沃特斯蘭德和其他城市地區的工業中心。到1946年,居住在城市地區的非洲人幾乎和白人一樣多,他們中的大多數都擠在貧民窟和棚戶區。1946年的人口普查數據提醒白人,他們在人口中的比例正在下降。自1910年以來,白人人口只增加了不到100萬,達到了240萬人,而非白人人口則增加了近450萬,達到了900萬人。此外,非洲土著變得越來越不安分,越來越好戰。

作為總理,揚·史末資努力尋找一個有效的政策來處理“黑禍論”。然而,在越來越憂心忡忡的白人選民看來,他的政府已經開始失去對黑人人口的控制,更糟糕的是,史末資還缺乏恢復控制的意愿。

與此同時,馬蘭博士所在的國民黨提出了一項計劃,聲稱該計劃能為所謂的“黑禍論”問題提供一勞永逸的解決方案:種族隔離。該黨辯稱,只有徹底的種族隔離才能確保白人的生存。在1948年的選舉中,國民黨以微弱優勢險勝。馬蘭在就任總理時宣布:“自聯邦成立以來,這是南非首次成為我們自己的國家,愿上帝保佑它永遠如此。”

當時,歐洲殖民統治下的非洲其他地區也采用了種種歧視性做法,南非的種族政策與它們只是在細節上有所差別,本質上仍然是一樣的。一旦掌權,阿非利卡民族主義者就開始建造世界上最復雜的種族大廈———一個由法律和層層關卡組成的龐大機器,來實施白人至上主義。在種族隔離制度下,非洲人生活的各個方面———居住、就業、教育、公共設施和政治———都受到管制,以確保他們處于從屬地位。

一張非白人專用的公園長椅,種族隔離制度無所不在

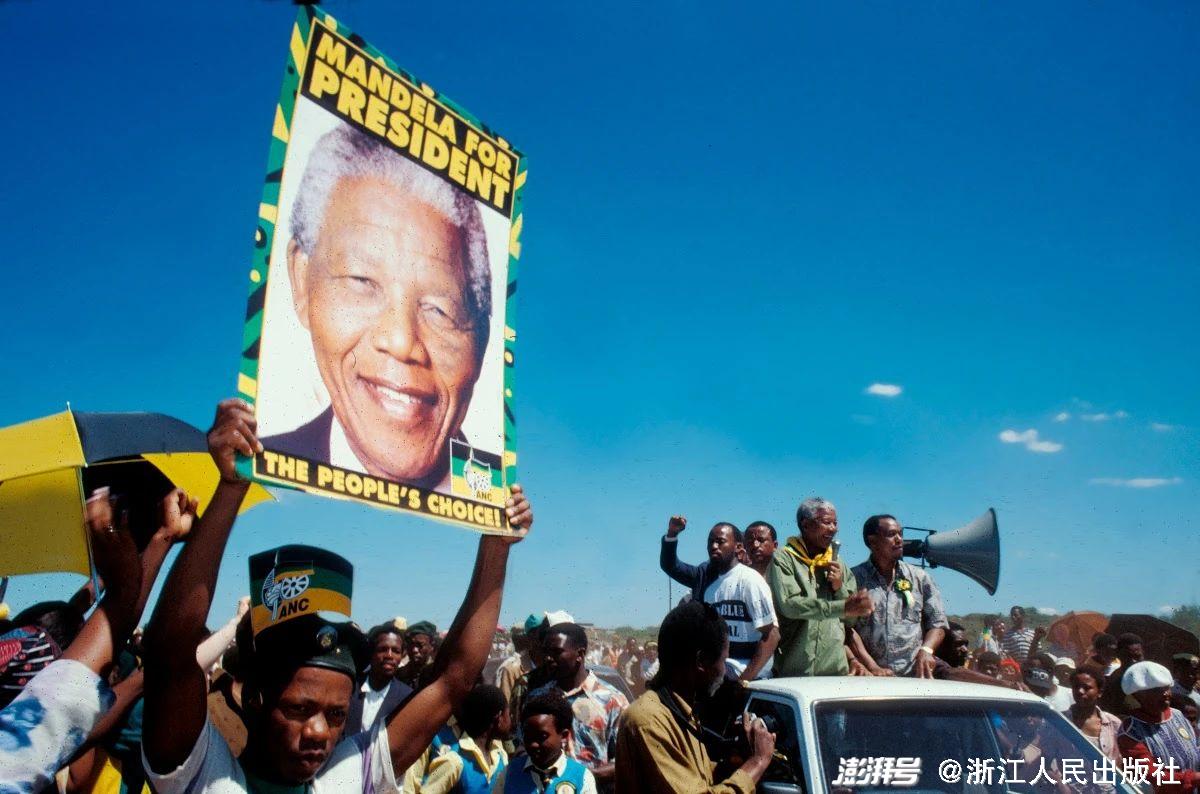

在爭取政治權利的過程中,黑人反對派嘗試公開抗議、請愿、消極抵抗、抵制,并最終采取了破壞、游擊戰和城市起義等方式。在20世紀的大部分時間里,他們的斗爭一直在持續。直到1994年,經歷了多年的內亂,南非才進行了第一次民主選舉,納爾遜·曼德拉(NelsonMandela)成為一個民主政府的總統。

1994年4月,南非舉行了首次民主選舉。圖源:Paul Weinberg South Photos

推薦閱讀:

《鉆石、黃金與戰爭:英國人、布爾人和南非的誕生》

作者:[英]馬丁·梅雷迪斯

譯者:李珂

浙江人民出版社2022年4月出版

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司