- +1

回到家鄉(xiāng)山區(qū)扎根 這個(gè)村官“大展拳腳”

我們村里的年輕人

鄉(xiāng)村振興,人才是關(guān)鍵。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào):“激勵(lì)各類人才在農(nóng)村廣闊天地大施所能、大展才華、大顯身手,打造一支強(qiáng)大的鄉(xiāng)村振興人才隊(duì)伍,在鄉(xiāng)村形成人才、土地、資金、產(chǎn)業(yè)匯聚的良性循環(huán)。”在我們崇州,就有這么一群朝氣蓬勃的年輕人,他們帶著新理念、新技術(shù),扎根鄉(xiāng)土、服務(wù)鄉(xiāng)村、發(fā)展產(chǎn)業(yè),為鄉(xiāng)村振興揮灑汗水、激揚(yáng)青春。在中國共青團(tuán)成立100周年之際,市委組織部、市委社治委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、共青團(tuán)崇州市委、市融媒體中心聯(lián)合推出融媒主題采訪《我們村里的年輕人》,將鏡頭聚焦奮戰(zhàn)一線的年輕人,集中展示他們?cè)鶎印⒙耦^苦干、勇毅前行的新想法、新作為,講述年輕人譜寫鄉(xiāng)村振興新篇章的奮斗故事。

“村里出去了很多年輕人,回來的卻沒幾個(gè)。鄭曉英能夠回到村里幫助村里發(fā)展,她的熱情和負(fù)責(zé)讓人敬佩。”

“別看這丫頭個(gè)頭小,能量大著呢。”

文井江鎮(zhèn)雞冠山村黨總支書記王英這樣評(píng)價(jià)雞冠山村村“兩委”委員鄭曉英。

2011年邁出校門的鄭曉英,在成都市企業(yè)孵化園等工作四年后,2015年10月回到村里工作。回到家鄉(xiāng)的6年多時(shí)間里,鄭曉英帶動(dòng)村民轉(zhuǎn)變意識(shí),建設(shè)新農(nóng)村,治理新家園,走上致富增收路。

??

6年多的時(shí)間里,

她先后獲得文井江鎮(zhèn)

“敬業(yè)奉獻(xiàn)道德模范”

“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”“先進(jìn)工作者”、

“8.20搶險(xiǎn)優(yōu)秀個(gè)人”等榮譽(yù)稱號(hào)。

做家鄉(xiāng)“宣傳員”

雞冠山村是大山環(huán)抱的自然村落,山清水秀、環(huán)境優(yōu)美,動(dòng)、植物資源豐富。鄭曉英認(rèn)為,只有加強(qiáng)宣傳,把大山里的生態(tài)環(huán)境和生態(tài)產(chǎn)品宣傳到大都市,才能吸引游客,形成特色旅游經(jīng)濟(jì)。

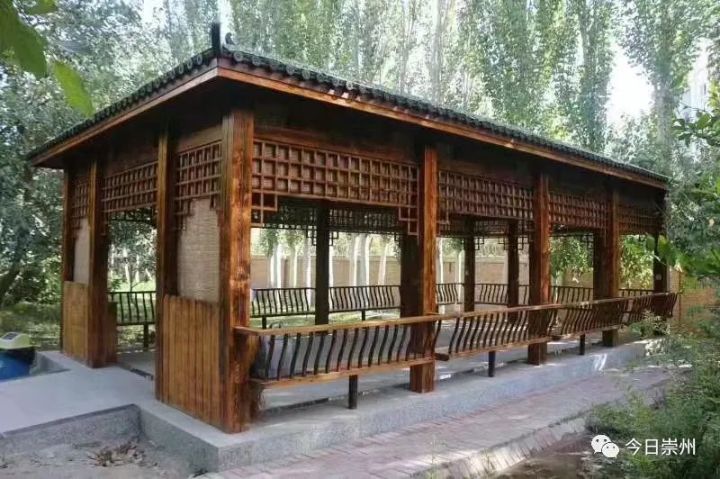

在雞冠山村委的不遠(yuǎn)處,道路旁一側(cè)已經(jīng)修建好了一處地基,這里將在一周后建成一座文化長廊。

“文化長廊即是公交休息亭,也是村上文旅宣傳的展示板,還可以給一些公益活動(dòng)提供場(chǎng)所。

更值得期待的是這里還會(huì)給村民提供一個(gè)集市,讓村民將村里的青梅、中藥材、苦丁茶和竹筍這些特產(chǎn)拿到這里售賣,村里有閑置要出租的房屋信息也可以通過這個(gè)專欄把信息公布出去,讓更多的外地游客更好地了解雞冠山村。”鄭曉英說,要把好資源利用起來,宣傳出去;要把人帶進(jìn)來,留住游客。

“露營經(jīng)濟(jì)”正在悄然興起,鄭曉英也想嘗試這種農(nóng)旅融合的新形式。在雞冠山村4組嬌子梅林的青梅樹旁有著一片閑置土地。“遠(yuǎn)離城市的喧囂,支起帳篷,看著星空;還可以親手摘下青梅,帶回家泡一壺青梅酒。”對(duì)如何用這片閑置林地打造露營地,鄭曉英的心里早已經(jīng)有了計(jì)劃。

做村民意識(shí)“引導(dǎo)員”

曾經(jīng)“走出去”的鄭曉英發(fā)現(xiàn),這么多年過去了村里面的變化卻依舊緩慢。于是,鄭曉英和村委會(huì)的工作人員組建6個(gè)村民小組微信群,將各種惠農(nóng)惠民的政策、先進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)、健康教育知識(shí)、政策法律法規(guī)等第一時(shí)間宣傳到位。她和同事們推廣鄉(xiāng)村廣播平臺(tái),宣傳政策,引導(dǎo)理念,逐漸讓村民的思想與鄉(xiāng)村治理工作同頻共振。

雞冠山村5組栗子崗有28戶159人,環(huán)境相對(duì)臟、亂、差。了解情況后,鄭曉英和村委干部們挨家挨戶地去走訪群眾,開院壩會(huì),引導(dǎo)農(nóng)家樂、家庭農(nóng)場(chǎng)先帶頭干,把“壩區(qū)經(jīng)驗(yàn)”引入山區(qū)院落,創(chuàng)新打造出雞冠山鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展治理示范院落——熊貓小院。、

熊貓小院的打造過程中,鄭曉英帶著全組200多人共同參與,清潔房前屋后,理順村民柴堆,實(shí)施栽花植綠工程。改造好的閑置農(nóng)房打造成“老鍋老灶老味道”等特色農(nóng)家樂8家,形成特色農(nóng)家樂集群。

“以前在外打工每個(gè)月一兩千元,還沒法照顧老人孩子。熊貓小院打造好以后,我們翻新了家里的房子接待游客,生意還不錯(cuò),一年可以掙個(gè)七八萬元,還可以照顧老人孩子。”談到小院的變化,小院住戶、院委會(huì)委員馬小玲很有感觸。

通過共同努力,熊貓小院成為2018年首批崇州市最美林盤之一,雞冠山村2021年成功創(chuàng)建為崇州市示范社區(qū),每年旺季可以接待游客約3000人次。

做村民“貼心人”

村里80多歲的高大爺膝下無子無女,不會(huì)使用任何現(xiàn)代化通訊設(shè)備,養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)更新工作需要進(jìn)行人臉識(shí)別,可是卻無法聯(lián)系到高大爺。鄭曉英知道高大爺?shù)那闆r便上門服務(wù)。可連續(xù)幾次都撲了空,最后多方詢問才找到在田地里做農(nóng)活的高大爺。

拿出自己的手機(jī),鄭曉英幫高大爺完成了養(yǎng)老保險(xiǎn)的年審工作,還順便將新政策的變化講給高大爺聽。“養(yǎng)老保險(xiǎn)是他的重要收入來源,如果工作沒有及時(shí)做到位,會(huì)給他造成很大困難”鄭曉英說。

鄭曉英常常出現(xiàn)在村民家里或者村里的田間地頭,解決村民糾紛,幫助村民解決急難盼愁的問題。有時(shí)候她一跑就是一天,不論刮風(fēng)下雨,這個(gè)小身板的姑娘從不覺得辛苦。

鄭曉英說:“我出生在農(nóng)村,生活在農(nóng)村,成長在農(nóng)村。我知道村里需要什么,踏踏實(shí)實(shí)地做好服務(wù)工作,我的知識(shí)才能在這個(gè)平凡崗位中發(fā)光,我的付出就有意義。”

記者:李穎 何洪池

編輯:張世海 周紅

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司