- +1

復旦77、78級校友返校,集體回憶大時代中的春秋歲月

白天參觀、合影、聚會,晚上的文藝晚會,在集體大合唱《復旦校歌》中落幕。9月28日,800余名77、78級復旦學生集體返校,重溫四十年前的青春歲月,他們中的不少人為此專程從國外趕了回來。

“以前都是班級聚會,全校范圍77、78級相聚,這是頭一次。”9月28日晚,復旦大學中文系副教授梁永安上完課,匆匆趕到晚會現(xiàn)場,來和同學最后碰個頭。他也是復旦77級中文系的一員。

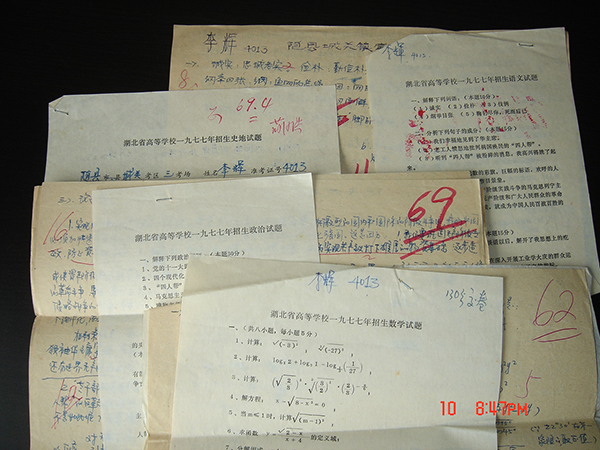

77、78級大學生是不可復制的一代考生。1977年,中國中斷10年的高考恢復,階層流動的大門重新打開。一年內,全國各高校共招收67.5萬人,其中3563人邁入復旦大學和上海第一醫(yī)學院(現(xiàn)復旦大學上海醫(yī)學院)的校門。

入校時,他們有的是應屆生,有的是知青,還有工人、農民、教師,乃至軍人等。在日后的很多年里,他們成為這個國家的中堅力量,是各個領域的開拓者、實踐者。

“這一代人,是張揚理想主義,有家國情懷的一代人,”在梁永安看來,置身于大時代,77、78級大學生有著承上啟下的意義,“也是開始獨立思考,個人積極奮斗的一代人。”

他在現(xiàn)場向記者感慨,盡管這代人仍是社會中堅力量,但隨著陸續(xù)退休,確實已經(jīng)到可以回憶整理的階段了。過往四十年壯麗的歷史圖景,他們是最好的見證者。

“這不是個人的碎小歲月,而是個人融入了大時代、大變局、大命運的春秋歲月。”77級復旦中文系、現(xiàn)任復旦圖書館館長陳思和說。

“史上最牛班級”

當年最年輕的應屆生,如今也已滿頭白發(fā),但對四十年前,他們記憶仍然深刻。

“這里以前是個坡型教室,數(shù)學系上大課的地方。”9月28日,走進一棟白色洋樓,1978級計算物理系、上海核工程研究設計院副總工程師竇一康和同學指著一片辦公室說。而走廊盡頭,沿左邊樓梯上去,就是曾經(jīng)計算數(shù)學專業(yè)教室所在。

他們回憶,當年,外面放著紙帶穿孔機,是早期計算機輸入設備,程序要事先穿好紙帶,通過光電設備輸入到計算機,設備不夠總是要排隊。里間計算機房,放一臺國產(chǎn)計算機719機,第二代晶體管式,體積龐大。

機房下是計算數(shù)學專用教室,雙人課桌中間固定著一臺臺手搖計算器。按鍵、查對、正搖幾圈、反搖幾圈,上《數(shù)值逼近》課時,教室里總響起一片“嘩嘩嘩”的聲音。和紙帶穿孔機命運類似,這種計算器到畢業(yè)就淘汰了。

那是一個資源匱乏的時代,也是渴求知識的時代。

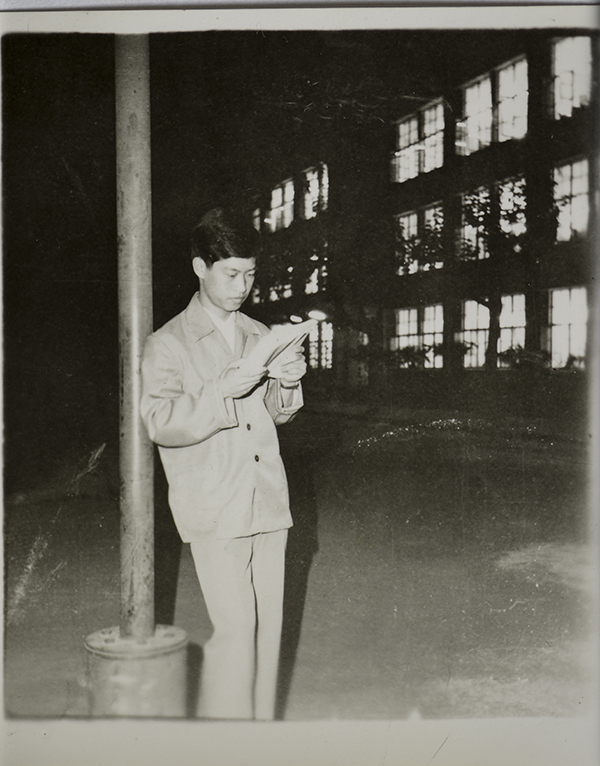

他們回憶,當年校園里幾乎隨時隨處可見背英語的人,磚頭大小的英漢雙解詞典十分搶手,夜里10點半熄燈,就到走廊上接著背,或用手電筒接著學。一張舊照里,78級數(shù)學系一位學生倚在路燈下看書。

如今,數(shù)學系早已搬出他們稱之為600號的這棟樓。這里現(xiàn)在是大數(shù)據(jù)學院,巧合的是,大數(shù)據(jù)學院院長范劍青也是復旦78級數(shù)學系的一員,他近年從普林斯頓大學歸國,加盟了母校。

當年報考數(shù)學系,包括竇一康在內,不止一位78級數(shù)學系學生提到,多少都受到了徐遲報告文學《哥德巴赫猜想》的影響。他們懷有某種真誠的熱情,企圖摘取“數(shù)學皇冠上的明珠”,數(shù)學系也成為熱門專業(yè),分數(shù)線高企。

77、78級數(shù)學系走出了一大批精英人才,足跡遍布世界名校、頂級金融機構,這個班級也在網(wǎng)上走紅,被稱為“史上最牛班級”。竇一康說,同學間聚會,大家不會提這一說法,但這一代人在接受良好教育后,確實作出了杰出的貢獻和成就。

傷痕文學的誕生地

為了這次聚會,中文系77級、作家李輝專門從北京趕回上海。他每次來上海都會回復旦看看,目睹了宿舍4號樓的變遷。

4號樓原先“凹”形的四樓建筑男女同住,如今女生住過的南向一側被完全拆除了,也不再作寢室之用。但與此相關的往事,則始終烙在李輝心中。

當時他住進4號樓還不到三個月,同學盧新華完成短篇小說《傷痕》的寫作,小說組組長倪鑣將之貼到了班級墻報的頭條,隨后在文匯報整版發(fā)布,轟動全國,引領了新時期第一個文學思潮。

李輝當年負責文學專業(yè)“七七一一”號信箱的取送,他說,秋季開學后收信最多的,就是時年24歲的盧新華。

李輝記憶里,《傷痕》走紅,也在七七一一中文班成為文學創(chuàng)作的爆發(fā)口。他們在校園里展開了“文學競賽”,成就斐然。而整個復旦校園就像是一個偌大舞臺,國家發(fā)生的一切都在這里以自己的方式上演著。

那是一個充滿活力的時代。按照李輝的話說,觀念變化之迅疾,新舊交替的內容之豐富,令人目不暇給。

考進大學之前,李輝在湖北油泵油嘴廠子弟學校做語文教師。初到上海,他和外地同學去博物館就被上海的開放嚇了一跳,看到公園草地上有情侶們在擁抱輕吻,也好奇地指點。同學親戚帶來一件花襯衫,班上誰也不敢穿。

新奇的觀念和風尚在校園不斷出現(xiàn)。78級中文系齊傳賢回憶,學校里各種各樣的協(xié)會、團體很快便成立起來,多如牛毛,覆蓋方方面面。只要有熱情,都可以拉上一幫子人,成立一個什么協(xié)會。

李輝印象尤為深刻的是,一九七八年圣誕節(jié)來臨,77級中文班和留學生們在四號樓南面場地上,舉辦篝火舞會。這在當年是全校破天荒的第一次,轟動一時。許多年過去,如今舉辦地已雜草叢生。

不變的家國情懷

77、78級造就的奇觀之一是,班上同學來自各行各業(yè),年齡跨度常有十幾歲,但這并未影響到同學間的平等地位,且造就了一個個和諧融洽的集體。

“因為我們是按照同一個標準和原則,經(jīng)過嚴格考試而進入這所大學的,年齡和出身不是它考慮的因素。”齊傳賢回憶,大學四年都很愉快,從未因為年齡差別發(fā)生過矛盾糾紛。

那是一個注重集體的時代,也是充滿溫情的時代。

77級原上醫(yī)藥學系的朱亮回憶,輔導員挑選了老三屆同學來擔任班干。這些老大哥用心負責,管理班級日常事務井然有序。班級經(jīng)常組織集體去觀看電影,晚上回來,班長都會用一塊小黑板立在樓梯旁邊,寫上:小心輕步。

當年舉辦運動會,同學們都有著強烈著集體榮譽感,糧食定量,男同學不夠吃,女同學有剩余,班級就會統(tǒng)一調配,尤其對參加運動隊同學格外關照一些。中午吃飯,也形成了自動分工,一些人奔向食堂排隊,一些人到宿舍拿碗筷。

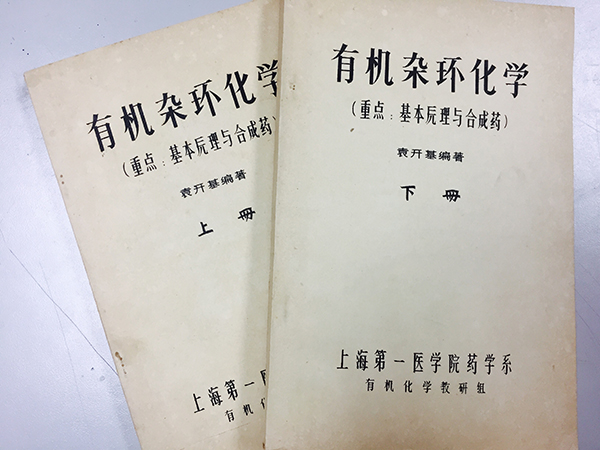

學習輔助資料不多,班級里還組織全體同學匯編高等數(shù)學習題集、有機化學習題集等。全班學習氛圍融洽,同學間真誠地相互幫助,共同提高。

78級藥學系的蔡雄,當年是應屆生,如今班上最年輕的他也已滿頭白發(fā)。為了這次聚會,他和夫人(也是他的同學)各自專門從廣州和美國趕了回來。過去班級聚會,他幾乎總會專門從美國回來。

“來看看老同學,同學間的情誼,一直是深厚的。”在上世紀90年代初前往弗吉尼亞大學進修后,蔡雄留在了美國,從小公司到大公司,成為研發(fā)新藥的掌門人,拿到綠卡,一度以為自己會在美國度過一生。

但2013年,蔡雄和朋友一起,湊了一千多萬元,回國內創(chuàng)辦了一家醫(yī)藥公司。盡管面臨著創(chuàng)業(yè)風險,也失去了美國的高薪,但他們對此非常興奮。

“我們真沒考慮賺什么錢,”蔡雄說,回國的理想就是讓中國老百姓用上最新的便宜的新藥,他說在以前,往往國外研發(fā)的新藥5年后才會在國內出現(xiàn),價格還非常昂貴。

事實上,大概十年前蔡雄就和朋友回到國內考察,但在他看來,當時的藥物研發(fā)環(huán)境還很不理想,有著許多不必要的條條框框,競爭環(huán)境也說不上平等。但僅僅幾年功夫,進步卻如此顯而易見。

他舉了一個例子,2013年公司首款新藥進入臨床試驗,審批足足用了一年多,而如今同樣的申請,60天就可以批復,已和美國FDA的30天相差無幾了。

“現(xiàn)在越來越人回來,就是中國的眼光開放了,理念進步。”和很多同代人一樣,蔡雄考慮個人問題總是和時代結合的。如今,盡管不再年輕,但個人的腳步再次合上國家發(fā)展的步伐時,他依然感到無比欣慰。

(本文部分內容來自《復旦人》77、78級校友返校活動特刊》

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司