- +1

邊關何處|馬光:元末明初東亞海域的倭患與多邊外交

2022年4月23日,南京大學歷史學院柳詒徵學堂強基計劃“邊關何處:新視野下的明清邊疆”線上系列講座迎來了第七場,由山東大學歷史文化學院教授馬光進行了“元末明初東亞海域的倭患與多邊外交”的專題演講。講座由南京大學歷史學院中華民國史研究中心副教授胡簫白主持,共300余位師生參與。

馬教授首先介紹了本次所講之主題——海洋史的重要性,指出元明海洋史研究的發軔與南京大學歷史學院的創始人、南大強基班命名源頭柳詒徵先生有密切關系。早在民國時期,柳先生便在《中國文化史》中強調了海洋史的重要性,“以海洋之交通為最大之關鍵,故欲知晚明以降西方宗教、學術輸入之漸,當先觀察元明之海上之交通焉。”柳先生的這一洞見,啟發了諸多學者的研究。

元明時期的倭寇活動

講座的第一部分,馬教授詳細介紹了“倭寇”的定義和東亞倭患。不同時期,倭寇的人員構成、來源、活動范圍及其影響都不盡相同。因學識、立場的不同,中日韓三國學者對“倭寇”的定義多有差異。例如,《中國歷史大辭典》《大辭海》對倭寇的解釋稍顯簡略,未能全面細致描述倭寇。《日本史大事典》對倭寇的解釋則較為開闊與全面,但是卻刻意淡化了日本人所扮演的角色。“倭寇是在朝鮮半島、中國大陸沿岸與內陸、南洋海域行動的,包括日本人在內的海盜集團”,這一表述,極易給人造成日本人并非倭寇主要成員的錯誤理解。馬教授又列舉了田中建夫、鄭樑生、范中義、仝晰綱幾位學者的觀點,并對比分析其異同。

明仇英繪《倭寇圖卷》中的倭寇形象

為了讓大家對倭寇有更清楚的認識,馬光教授對“倭寇”這一詞匯進行了追蹤溯源。“倭寇”一詞最早出現在公元5世紀高句麗廣開土王(好太王)碑。碑文描述有百濟、高句麗與日本侵略軍交戰的場景,其中的廣開土王十四年甲辰(404年)條刻有“倭寇潰敗”的文字。這里的“倭寇”是一個名詞,指的就是日本的侵略士兵。但是,之后800多年的時間內,文獻中似乎再也沒有出現“倭寇”一詞。所以,好太王碑銘上的“倭寇”屬于極其特殊的個案,不具有普遍意義。

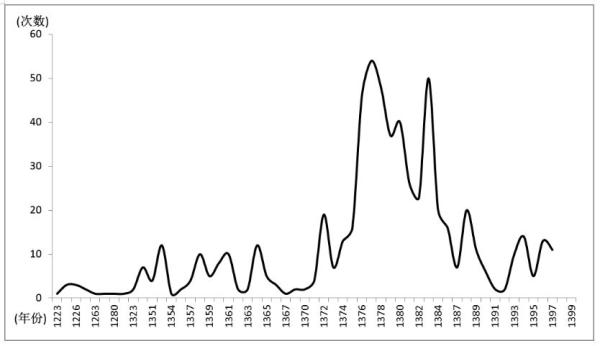

十三世紀初,朝鮮半島頻現倭寇活動,高麗也出現了較多相關記載。這一時期的倭寇主要是九州島和瀨戶內島沿岸富有冒險精神的武士、名主和同伙,他們一方面到中國和高麗進行和平貿易,同時也伺機暴力掠奪沿岸居民。據馬老師考證,朝鮮書籍中出現“倭寇”一詞最早可以追溯到1232年,即倭寇開始對朝鮮半島進行騷擾活動的十年之后。高麗著名文學家李奎報曾在詩歌里中寫道“一聲梵?千災散,倭寇區區不足平”,這是目前所能找到的最早明確使用“倭寇”術語的近世文獻。接下來馬教授講述了倭寇在朝鮮活動的不同階段與重要事件,重點討論了1350年的倭寇大爆發,并將1223—1399年間倭寇侵擾朝鮮的頻次進行量化成圖,清晰展示了倭寇在朝鮮半島早期活動。

13-14世紀倭寇侵擾朝鮮半島頻次(馬光繪制)

緊接著,馬教授又探討了中國文獻中“倭寇”一詞的出現時間。以往學者通常認為中國文獻中最早出現“倭寇”一詞是在洪武二年(1369),其依據是《明太祖實錄》是年四月條所載的“獲倭寇九十二人,得其兵器、海艘”。然而,《明太祖實錄》是在建文朝才開始編纂,且經過了多次修改,它所記載的“倭寇”,極有可能是編纂者而非當時人所使用的術語。因此,除非確知“倭寇”是原文照錄當時人的奏文、碑刻、書信、詩歌、日記等,否則不能貿然引用。事實上,早在元代1344-1345年間,程端禮所作《諤勒哲圖公行狀》就已開始使用“倭寇”一詞。通過分析該材料中的“倭奴”“海寇”等詞可知,當時對倭寇的稱呼并不固定和統一。倭寇在中國的燔焫侵掠活動,始于元至大二年(1309)的慶元倭變。之后,浙江、福建等沿海之地屢有倭患發生,而以浙江最為頻繁。至遲在1330年代,倭寇活動已逐漸擴展到中國北方的山東、遼東等沿海地區。元代倭寇多由日本來華商人轉化而來,也有專門從事殺人越貨勾當的日本海盜。馬老師先以1309年倭寇火燒慶元、1324年進犯鶴沙為例,著重講解了倭寇在南方的擄掠活動,后又以1366年渤海灣倭患事件為例,論述了北方倭寇活動的嚴重程度。

倭患成因的新探索

傳統觀點認為,十二至十四世紀的倭患是日本國內的戰亂與政治動蕩所致。鐮倉時代(1185—1333)中后期的日本矛盾重重,國內動蕩不安,并對周邊地區造成影響。日本南北朝時期(1336-1392),日本全面進入了南北兩大武士集團相互對抗的戰亂時期,地方武士集團崛起,導致大量莊園領主、名主、寺僧、農民、商人加入大規模的“海賊群”與“惡黨群”中,造成了日本長達半世紀的無統一政府狀態。馬教授在此傳統解釋之外,提出自己的獨到見解。他根據日本史書《太平記》中“四十余年間,本朝大亂,外國亦不安寧。乘此動亂,盜賊蜂起”的記載,將日本國內的動蕩與整個東亞局勢相聯系,認為區域內的一系列歷史事件之間具有絕非偶然的關聯性,存在一定的因果關系。具體而言,馬教授認為十三世紀日本頻繁發生的干旱、臺風、瘟疫、洪水等大型自然災害導致了大范圍的饑荒,迫使一部分日本人前往朝鮮半島搶掠。

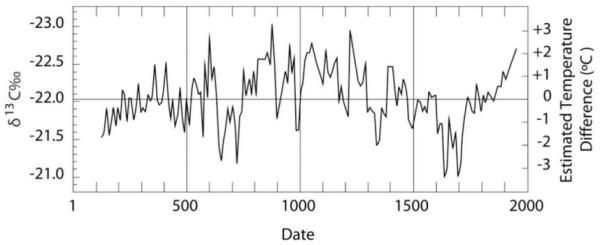

氣候變冷是導致倭寇頻發的另外一個重要因素。研究表明,在北半球年平均氣溫每增減1攝氏度,就會使農作物的生長期增減3-4周。在其他條件不變的情況下,年平均溫度變化1攝氏度,糧食畝產量相應變化為10%。根據氣候學家的研究可知,13世紀日本氣候變冷,導致農作物減產,由此引發了多次的大饑荒。為了生存,饑民不得不對鄰近的朝鮮半島和中國沿海進行掠奪,從而導致倭寇盛行。通過氣候這一角度,馬教授進而提出,其時整個東亞的局勢,包括元明鼎革、倭患肆虐在內的一系列重大事件都與氣候有密不可分的聯系。

公元1-2000年間日本氣溫變化圖(來源:Shusaku Goto等,2005)

東亞三國間的倭寇外交

為解決倭寇問題,中國和朝鮮不斷同日本交涉,要求日本管束和平息倭寇。十三世紀初,因為倭寇在朝鮮半島大肆劫掠,高麗多次派使團前往日本交涉。及至十四世紀中后期,倭寇活動愈加猖獗,但彼時的高麗政權內外交困,海防停滯,于是再次派出使臣前往日本,希望幕府管控倭寇。十四世紀中后期,日方頻繁與高麗相互配合,對倭寇勢力進行打擊。1392年李成桂建立朝鮮王朝后,在加強海防、采取懷柔政策的同時,繼續展開對日外交。日本方面的態度亦較為配合。作為回報,日本要求朝鮮賜予大藏經木板和佛具等。

朝鮮太祖李成桂(1335-1408)

自上世紀初至今,不少學者都對明初中日外交有過專門研究,但遺憾的是,至今仍存在一些具有爭議的問題,如楊載是否兩次使日、洪武四年趙秩是否回國、仲猷祖闡等人的使日時間、懷良親王是否向明朝稱臣等。針對這幾個關鍵問題,馬老師通過扎實的史料和嚴謹的考證,逐一做出了新的回應,厘清了明初中日外交互動的演進歷程。

繼位之初,明太祖對于日本抱有很大幻想,欲通過外交途徑敦促日本政府禁倭,故而積極主動地開展了“倭寇外交”。洪武元年,明太祖即遣使頒詔報諭安南、占城、高麗、日本四夷君長。然而首次遣使過程不利,使者不幸于途中遇害。因此,明太祖又派楊載等人使日。雖然此番使者見到了日本南朝的懷良親王,但卻遭囚禁。此后,太祖再派時任山東萊州府同知的趙秩等人出使日本,但趙秩出使日本的時間,長久以來并無定論。有鑒于此,馬教授綜合《明太祖實錄》、朝鮮給日本的國書、日本史書及當時的季風情況,認為明太祖的諭令在洪武三年的三月下達,在大約洪武四年初使團出發,而趙秩到達日本的時間大概在洪武四年一月或二月。

關于懷良親王是否對明奉表稱臣,馬教授提出了自己的見解。日本學者木宮泰彥等人對《明史》的記載提出質疑,極力否認懷良親王曾向明朝稱臣的事實。馬老師認為,此類推斷沒有史料依據,純屬猜測,缺乏說服力。通過分析宋濂、宗泐等當事人的記載,馬教授認為懷良親王向明朝稱臣是無可辯駁的歷史事實,并指出學者應盡可能地站在客觀立場上研究歷史,切記主觀臆斷。懷良親王的態度之所以發生根本性的變化,主要是迫于國內形勢的壓力。當楊載到達日本時,懷良勢力正盛,因之無所忌憚,拒絕與明通交。然而,趙秩到日之時,南朝政府已由盛而衰,危機重重,面對實力強勁的室町幕府大軍。懷良不得不一改敵對態度,轉對抗為恭順,甘愿俯首稱臣,欲借明朝聲勢來抵擋各方壓力。除此之外,楊載押送到日本的十五個倭寇無疑給懷良以政治壓力,也是成功促使懷良來華的另外一個重要因素。

日本懷良親王(1329-1383)

趙秩是否兩次出使日本,學界多有爭論。村井章介根據趙秩詩文中經常出現“三年”字樣,指出《明太祖實錄》關于趙秩洪武四年隨使團一起回國的記述存在問題,并提出趙秩在日本停留三年后才回國的觀點。通過對趙秩詩文進行重新解讀,馬教授認為趙秩詩文中的“三年”僅僅是虛指,并非實指具體時間。而且,趙秩的好友王逢和春屋妙葩皆稱趙秩曾兩次出使日本。事實上,趙秩在洪武四年的確曾隨日本使團一同回國,但之后他又于洪武五年五月同祖闡、克勤等人一起同舟,再度赴日,直到洪武七年五月才回國。趙秩第二次使日主要是為了告諭毛人,可能還起一定的向導作用。從洪武六年十月至次年五月,趙秩一行之所以在博多待如此之久,是因為季風不順,沒有合適的渡船機會。有學者認為在此期間他們見了懷良親王,或推測他們曾被拘留或被限制人身自由,這些都是沒有根據的猜測。事實上,趙秩一行既無可能也沒有必要去見懷良親王,也沒有被當地官員拘留,相反,在此期間他們與日本友人的文化交流活動頻繁,且得到了諸多日本友人的幫助。

關于明初中日關系的惡化問題,馬教授指出雙方交惡實緣于雙方在禁倭問題上不能達成默契,導致明太祖對倭寇外交失望之極,從而最終決定與日本斷絕外交關系,轉而重點加強防倭軍事力量以維護國防安全。明初中日關系不僅有封貢與朝貢,也有沖突、敵對甚至絕交,雙方之間復雜曲折的外交關系是理解古代東亞國際秩序多樣性和動態性的一個極佳范本,它使我們認識到在中國與鄰邦交往中,朝貢禮儀只是表面虛像,而國防安全才是實質內容,是影響兩國外交最深層次的核心要素。

除中日、朝日之間的“倭寇外交”外,中國與朝鮮半島就共同面臨的倭寇問題亦有一些交涉。為了抵御倭寇,高麗曾向元朝匯報倭寇侵擾邊境的情況,并請求元朝支援。明太祖多次要求高麗整頓武備,加強海防,防御倭寇。1374年,明太祖還專門將五十萬斤硝、十萬斤硫磺等軍需物資賜給高麗,用來制造火藥,以支持高麗防倭。朝鮮半島也曾多次送還中國被虜人給明朝,以表謝意和忠誠。

在講座的結尾,馬教授提出,十四、十五世紀之交的明朝、日本、朝鮮三方的關系互相影響而錯綜復雜,研究這段歷史時需將東亞作為一個整體來考察,將各國間圍繞倭寇問題而展開的交涉視為多邊外交,重視各國間的互相影響,方能發現隱匿于歷史深處的內容。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司