- +1

唐肅宗的抉擇:安史之亂的平叛與隱患

唐至德二年,公元757年。這是唐肅宗繼位后的第二年,也是安史之亂爆發(fā)后的第二年。一年多前,即唐玄宗天寶十四年,負責(zé)鎮(zhèn)守大唐北境的范陽、河?xùn)|、平盧三鎮(zhèn)節(jié)度使安祿山興兵作亂、南下犯闕。一時間“漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲”,洛陽、長安相繼被叛軍攻陷。玄宗倉皇幸蜀,開元盛世戛然而止,大唐江山風(fēng)雨飄搖、生靈涂炭。

關(guān)鍵時刻,太子李亨繼位于靈武,控扼西北、遙制東南,大將郭子儀、李光弼相繼率軍來投,這才“軍聲遂振,興復(fù)之勢,民有望焉”。(《舊唐書·郭子儀傳》)隨著時間的推移,唐廷與安史叛軍的實力對比也發(fā)生著此消彼長的變化。

一方面,安祿山自攻陷洛陽、長安后,就忙著在洛陽登基稱帝,建立燕朝。同時將在兩京掠奪的財物悉數(shù)運往老巢范陽,貪圖享樂、未作遠圖。面對棄都西奔、倉皇幸蜀的唐玄宗,以及繼位靈武、整兵備馬的太子李亨,安祿山既沒有進駐長安、全力追擊,也沒有擴大地盤、爭取民心,反而驕恣暴虐、殘暴生靈,惹得天怒人怨、萬姓離心。

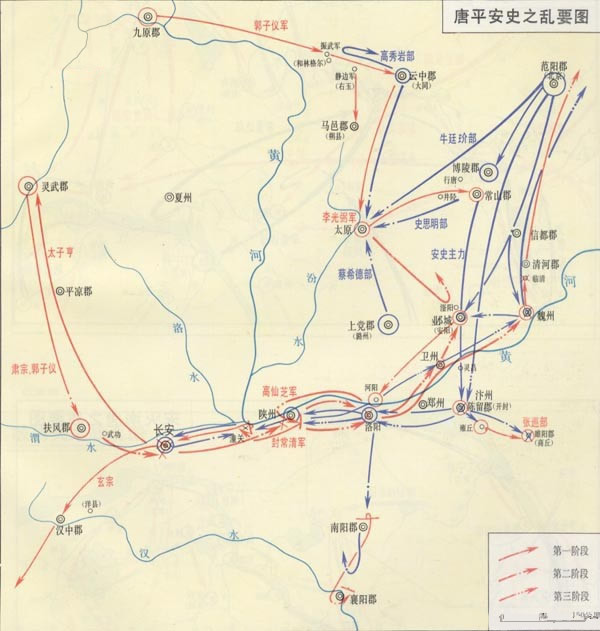

另一方面,經(jīng)過長期奮戰(zhàn),唐軍與叛軍在各戰(zhàn)略方向上形成僵持:在北線,唐軍大將李光弼牢牢掌握重鎮(zhèn)太原,粉碎了叛軍經(jīng)太原進犯河西、包抄關(guān)中的企圖;在南線,唐朝河南節(jié)度副使張巡以數(shù)千之眾鎮(zhèn)守江淮門戶睢陽長達十個月,消滅了叛軍大量有生力量,為唐王朝調(diào)兵遣將、平定叛亂爭取了寶貴時間,還保證了江淮門戶安全,將江南糧餉財賦源源不斷運往關(guān)中,為平叛戰(zhàn)爭奠定了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ);在中線,自安西、河西、朔方諸鎮(zhèn)抽調(diào)的精兵業(yè)已完成集結(jié),淮南的財賦也聚集于靈武,唐軍與占領(lǐng)長安的當(dāng)面之?dāng)承纬蓪χ拧T谥恋露甑絹碇H,進行戰(zhàn)略反攻的時機已日漸成熟。

抉擇:東向vs北指

一個重大戰(zhàn)略問題擺在了唐肅宗李亨面前:如何確定反攻方向?是北取范陽,還是南攻長安?唐肅宗躊躇不決。一旁,肅宗最重要的謀臣李泌心里也是七上八下。他知道唐肅宗好謀無斷、急功近利的老毛病又犯了。

早在上一年底,唐肅宗就以此問題征詢過李泌的意見。“陛下無欲速。”李泌毫不客氣地點出了唐肅宗的毛病,并給出了解決叛軍的“一攬子”方案:“使子儀(郭子儀)毋取華,……其精卒勁騎,不逾年而弊。我常以逸待勞,來避其鋒,去翦其疲,以所征之兵會撫風(fēng),與太原、朔方軍互擊之。徐命建寧王為范陽節(jié)度大使,北并塞與光弼相掎角,以取范陽。賊失巢窟,當(dāng)死河南諸將手。”(《新唐書·李泌傳》)

李泌敏銳看到了叛軍的劣勢所在:兵力分散,戰(zhàn)線過長,易于各個擊破。因此不急于收復(fù)長安、洛陽,而把首要目標(biāo)定為削弱叛軍機動力量,讓他們在長達數(shù)千里的漫長戰(zhàn)線上疲于奔命、首尾難顧,然后先以朔方、太原唐軍精銳攻取叛軍老巢范陽,據(jù)其根本;再乘勢以主力自關(guān)中收復(fù)長安、洛陽,獲取全勝。

從軍事戰(zhàn)略上講,此計劃雖然不能盡快收復(fù)兩京,畢其功于一役,但有利于消滅叛軍有生力量,壓縮叛軍生存空間,起到釜底抽薪之效。此計劃當(dāng)時得到了肅宗的首肯,然而進入至德二年,即本文開頭的757年,情況發(fā)生了變化。

這年一月,叛軍首領(lǐng)安祿山死了。史載,大燕皇帝安祿山脾氣暴躁,動不動就鞭撻侍從,甚至元老重臣也不能幸免。安祿山之子、太子安慶緒擔(dān)心父皇會舍己而另立幼子安慶恩,就勾結(jié)安祿山身邊大臣嚴(yán)莊、侍者李豬兒,將安祿山殺死,篡位稱帝。叛軍本就以安祿山、史思明為核心,安氏即亡,乍登皇位、缺乏威信的安慶緒自然難以服眾,叛軍凝聚力被大大削弱。

唐肅宗興奮地認為,這是克復(fù)兩京、平定叛軍的最佳時機。因此,李泌千里迂回、北據(jù)范陽、兩路并進的方案被擱置;集中主力從正面進攻,克期收復(fù)長安、洛陽的計劃又一次被提上日程。

面對變卦的唐肅宗,李泌堅持前見,力主穩(wěn)扎穩(wěn)打,以殲滅叛軍有生力量,奪取叛軍老巢為上策。但唐肅宗已經(jīng)等不及要收復(fù)兩京了。“今戰(zhàn)必勝,攻必取,何暇千里先事范陽乎?”在他看來,平定叛亂、重整山河已經(jīng)被高度簡化為收復(fù)長安、洛陽,似乎只要將唐王朝的旗幟再次插上東西兩京的城頭,平叛大業(yè)就算完成了。

千載之后,我們也沒有必要過度苛責(zé)唐肅宗的急功近利。夙夜以收復(fù)兩京為意的唐肅宗也有他的無奈。彼時的唐朝,已是內(nèi)憂外患、號令難行。安史之亂前,邊將難治、尾大不掉的現(xiàn)象就已顯露;叛亂期間,唐王朝對各地軍隊的調(diào)度,也不能如臂使指、指揮自如。常山太守顏杲卿起兵于叛軍敵后,求援于唐太原尹王承業(yè),王承業(yè)卻見死不救,坐視顏杲卿苦戰(zhàn)六日不支,城破被殺;唐河南節(jié)度副使張巡困守睢陽十個月,彈盡糧絕,向節(jié)度使賀蘭進明求援,賀蘭進明同樣見死不救,直接導(dǎo)致睢陽的最終陷落和張巡等將領(lǐng)被殺。叛亂如不能克期平定,必然對其他節(jié)度使和地方官員帶來嚴(yán)重的示范效應(yīng),后果將更加不堪設(shè)想。

更為嚴(yán)重的是,唐玄宗在西奔入蜀途中,有感于李唐宗室的孱弱,任命諸子分別兼領(lǐng)天下節(jié)度使:吳王李祗、虢王李巨,皆授以專征之命;永王李璘則為山南東路、嶺南、黔中、江南西路四道節(jié)度使,江陵郡大都督,坐鎮(zhèn)江陵。在這種情況下,西晉末年“八王之亂”的歷史很可能重演。特別是這個永王李璘,眼見中原板蕩、唐廷衰微,便欲效仿西晉瑯琊王司馬睿,割據(jù)江左、“另立中央”,雖然圖謀未成、最終兵敗,但其示范效應(yīng)不可小覷。

面對一片焦灼的內(nèi)外形勢,唐肅宗也確實沒有足夠的時間和耐性實施李泌的迂回戰(zhàn)略,他必須集中主力,盡快收復(fù)象征天下根本的東西兩京,以宣示李唐王朝和自身皇位的合法性,維護政權(quán)和國家的統(tǒng)一。

定計:艱難的平叛之路

主意已定,唐肅宗即令廣平王李俶、大將郭子儀為天下兵馬正副元帥,率唐軍主力經(jīng)鳳翔向長安進攻,但在叛軍安守忠、李歸仁部打擊下受挫。唐廷無奈,請求回紇派兵支援,在得到唐王朝“克城之日,土地士庶歸唐,金帛子女歸回紇”(《資治通鑒·唐紀(jì)》)的承諾后,回紇葉護太子率四千精騎前來助戰(zhàn)。李俶、郭子儀遂統(tǒng)朔方及回紇、西域軍十五萬,號稱二十萬,再次反攻長安。在回紇騎兵的有力支援下,唐軍終于一鼓作氣收復(fù)長安、洛陽,安慶緒帶領(lǐng)殘兵迅速敗逃河北,唐朝取得了平叛戰(zhàn)爭的階段性勝利。

這年十月,安慶緒退至河北鄴城。不久,蔡希徳、田承嗣等叛將也紛紛來歸,河北叛軍聲勢復(fù)振。然而對唐朝有利的是,安慶緒與安史叛軍另一股重要力量史思明勾心斗角、相互傾軋,史思明在部將烏承恩、耿仁智的勸說下,以所部十三郡、士卒八萬降唐。唐肅宗大喜,當(dāng)即封史思明為歸義王、范陽節(jié)度使,由是河北大部為唐軍所有。

但唐肅宗刻薄猜忌、朝令夕改的毛病又一次發(fā)作了。在大將李光弼的勸說下,他堅信史思明兵強馬壯、必將再叛,決定陰謀除掉史思明。結(jié)果事情敗露,史思明一怒之下,殺掉了當(dāng)初勸自己降唐的烏承恩、耿仁智,再舉叛旗。加之唐肅宗擔(dān)心平叛將領(lǐng)功高震主、難以駕馭,命不通軍事的宦官魚朝恩為“觀軍容使”,對李光弼多方掣肘,導(dǎo)致史思明擊敗了六十萬唐軍,順勢殺掉了安慶緒并兼有其眾,又一次攻占洛陽。

史思明以其子史朝義為前鋒,進抵潼關(guān),關(guān)中危急,幸運之神卻再次站在了唐王朝一邊。恰在這時,史朝義被陜州唐軍衛(wèi)伯玉部擊敗。他擔(dān)心被性格殘暴、猜忌好殺的父親史思明所殺,遂先下手為強,殺掉了史思明自立為帝。安史叛軍再次嚴(yán)重內(nèi)訌、四分五裂,無力再組織對關(guān)中的進攻。

寶應(yīng)元年(762年),唐玄宗李隆基、唐肅宗李亨相繼離世,代宗李俶即位。十月,唐代宗以雍王李適(代宗長子)為天下兵馬元帥,統(tǒng)領(lǐng)各路大軍再次會攻洛陽。在回紇騎兵的配合下,唐軍再次占領(lǐng)洛陽及周邊地區(qū)。史朝義逃奔河北,唐軍乘勝追擊,最終,史朝義部將薛嵩、張忠志向唐軍投降。苦于戰(zhàn)爭久拖不決的唐代宗準(zhǔn)予安史降將自領(lǐng)其地、加官晉爵,加速了安史叛軍的瓦解。最終,史朝義被部將李懷仙所殺,歷經(jīng)八年反復(fù)拉鋸、荼毒河北河南關(guān)中大地、橫跨玄宗肅宗代宗三朝的安史之亂終告結(jié)束。

不知此時,唐肅宗李亨在天有靈,會不會后悔拒絕李泌直取范陽、兩路并進的平叛方略。唐王朝耗盡心血,終于收復(fù)了東西兩京、剪除了安史首惡、取得了叛軍諸將名義上的歸順,但也付出了人口銳減、國力耗損、夷狄內(nèi)犯、威望驟降的沉重代價。從長安到洛陽,大唐曾經(jīng)最繁華的膏腴之地已是赤地千里、萬戶蕭疏。此外,唐王朝為了迅速結(jié)束戰(zhàn)爭,不得不遷就安史降將,讓他們自率其兵、自領(lǐng)其政、自統(tǒng)其民,為國家的分裂動蕩埋下了隱患。薛嵩被任命為衛(wèi)相節(jié)度使;張忠志賜名李寶臣,為成德軍節(jié)度使;田承嗣為魏博等五州都防御使;李懷仙為幽州盧龍節(jié)度使,他們各自招降納叛、擁兵數(shù)萬,儼然已是國中之國。從此朝廷政令不通河北,驕兵悍將不可復(fù)制,直到唐亡。

這還不算完。進入唐末五代,黃巢起義軍余部、河北諸藩、沙陀、契丹等民族上演了一輪又一輪更加慘烈的戰(zhàn)爭話劇。久不沾王化、不通聲教、不隸中央的河北成為一個又一個短命王朝的戰(zhàn)利品。其中,后晉皇帝石敬瑭為了報答契丹擁立之功,竟然甘當(dāng)“兒皇帝”,把以河北為主體,西起晉北,東到大海的幽云十六州割讓給了契丹。此后直到元朝滅亡,朱元璋北伐,安史之亂結(jié)束六百多年后,河北才再次成為中原王朝不容置疑的領(lǐng)土。

一失足成千古恨,方知此言不謬矣。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司