- +1

全國防災減災日 | 氣候變化之下,如何構建具有實操性的城市防災減災規劃?

導讀

今年5月12日是我國第14個全國防災減災日,主題為“減輕災害風險,守護美好家園”。

說到“防災減災”,“減”的不是“災”,而是“風險”。面對氣候變化帶來的災害,我們應該怎么做呢?一個針對性、操作性強的城市防災減災規劃又是如何產生的呢?讓我們一起來看看。

作者 | 郭小東

中國城市規劃學會城市安全與防災規劃學術委員會秘書長,北京工業大學教授

氣候變化是一個全球性問題。由氣候變化引起的全球變暖、海平面上升、極端氣候等問題,給絕大多數國家和城市的經濟、社會、環境、安全等方面造成了諸多不利影響。對我國也一樣,一方面,極端天氣事件頻發,近年來出現了強降雨北移的現象;另一方面,我國已經步入城鎮化快速發展的中后期,城鎮化率接近65%,城市這樣一個復雜多變的巨系統在面對不斷增加的不確定性因素和未知風險時,更加容易表現出極大的脆弱性和敏感度。例如2021年發生于河南、河北、山西等地的強降雨,都表明了城市在應對巨災風險的措施方面還比較薄弱。當然,災害的發生、發展都有一定的自然規律,不管是應對“黑天鵝”還是“灰犀牛”事件,我們并不是手足無措,應該說挑戰與機遇并存。習近平總書記關于防災減災救災工作的系列講話精神,特別是“以防為主”的理念,為我們做好防災減災救災工作提供了根本遵循方針。此外,我們也可以借鑒國際上一些發達國家和地區應對氣候變化造成的災害風險管理經驗,例如紐約適應計劃、倫敦適應計劃、芝加哥氣候行動計劃、鹿特丹氣候防護計劃等等。

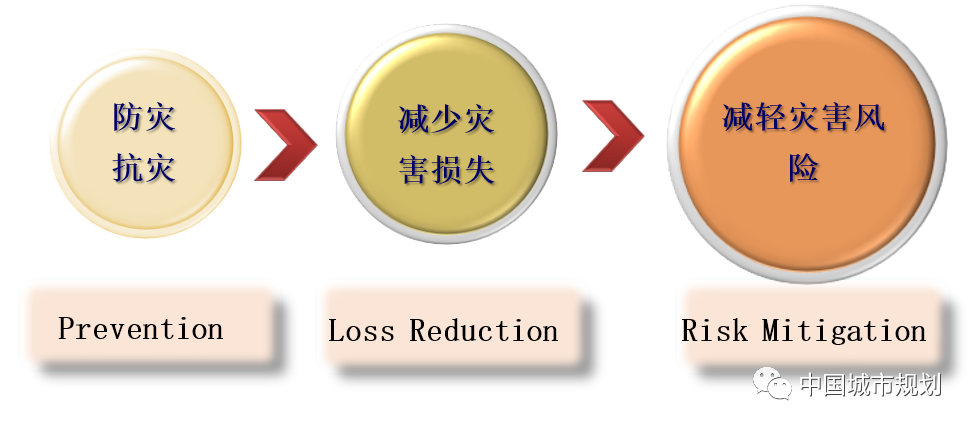

01 要學會與災害共存,“減災”減的不是災,減的是風險

近代社會的災害應對理念是建立在人與自然對立的二元論基礎上的,即災害是一種自然現象,人類通過工程防御的措施就可以征服和消除它,在此階段的防災理念更多的是追求零風險。隨著對災害認知的逐步深入,特別是在20 世紀末期開展“國際減災十年”活動后,人類逐漸意識到,盡管城市不斷為防災增加經濟和技術投入,但仍然不斷受到自然災害的沖擊。越來越多的人意識到,災害是由自然中的致災因子與社會、人類的脆弱性相結合后產生的結果。2005 年卡特里娜颶風事件之后,城市管理者開始質疑長期以來使用的城市災害治理理念。2005 年世界減災大會通過的《兵庫宣言》,認為“人類社會必然要與自然界的危害風險并存”“應對災害不僅包括恢復和重建,而且還包括在防災、備災和應急措施的減災大循環背景下,建立以人為本的預警系統,開展風險評估、教育,以及采取其他主動積極的、綜合全面的、涉及多種危害和吸收多部門參與的方針并開展這樣的活動。”

圖1 人類應對災害理念的變化

對承災體采取什么樣的對策與人們對災害風險的可接受水平相關。在可接受風險水平較高的情況下,往往依靠工程性的措施就可以構筑應對災害的第一道防線。當可接受風險水平降低后,繼續采用工程性措施則很快會達到邊際效應,即使再提高承災體的“健壯性”,對減輕災害風險的效果并不明顯。此時,采取彈性或韌性的對策,構筑應對災害的多道防線,往往可以達到事半功倍的效果。

02 應對氣候變化帶來的災害風險是一項系統工程,要有系統的觀點

城市是一個復雜的巨系統,或者說是系統的系統。災害在本質上是“人—物—環境”構成的復雜系統發生瞬變的自然過程,要充分認識災害的自然屬性和社會屬性。這個認識,為我們從多領域、多學科、多角度研究防災減災問題提供了可能。

有的時候,災害造成的損失有時并不全是由于建筑物或基礎設施抗災能力不足引起的,例如不合理的土地利用、基礎設施缺乏冗余度、城市老齡化、社會聯系的松散、政府財政不足等也會導致城市的應災能力降低。這些問題反映了在風險社會下,災害問題本身已經超出了“物”的范疇,需要在“人—物—環境”的復雜系統中去尋求一種平衡的、彈性的策略。包括以往災害經驗和教訓的吸取,建立災害風險認知的平臺,靈活考慮城市土地的脆弱性,了解國際上關于災害應對的方法,城市工業部門的多樣化,城市居住用地的集約化等等。

實踐經驗證明,城市抵御災害的對策應該是多樣的、綜合的、系統的。從應對災害的全過程來看,包括災前的減災活動和臨災準備、災時的預警與應急救援、災后的恢復與重建。災前的減災活動又包括城市綜合防災規劃與政策的制定,城市工程設施抗災能力的設計、建造、運營與維護,公眾的教育與培訓等環節。單純依靠工程防御的方法不僅存在極限,而且成本高昂;單純依靠城市對災害的適應性和自我修復能力也僅是“治標”,而不能從根本上增強城市應對災害的防御能力。

03 應對氣候變化帶來的災害風險,要注重長期數據的觀測和積累

2012年“桑迪”颶風之后,紐約市圍繞氣候變化導致的洪澇風險,發布了紐約適應計劃,題目叫《一個更強大、更具韌性的紐約》。該計劃在對2050年之前的氣候風險及其潛在損失評估的基礎上,針對海平面上升、颶風、洪水、高溫熱浪等不同類型的極端氣候類型,從海岸線、建筑以及重點基礎設施三方面制定了250條詳盡的適應性行動,以增強城市抵抗氣候變化負面影響的能力,降低極端氣候帶來的不利影響。然后要編制這樣一個計劃,需要大量的、詳實的、準確的數據,包括歷史災害觀測數據、氣候變化的動態趨勢數據、城市建筑物、基礎設施、人居環境、人口、經濟等數據,沒有這些數據就無法進行風險評估,從而影響減災對策的精準性。而國內目前在城市數據積累方面還有很多工作需要去做。大部分城市都缺乏對城市基礎數據的收集、積累和動態更新。這已經成為阻礙我們推行預防為主減災工作的基礎。

另一方面,當前我國已處于互聯網+的時代,大數據的多源、量大、實時性等特征能幫助政府部門預測災害的發生發展,決定救災的輕重緩急。我們可以充分利用大數據技術輔助進行城市防災規劃的編制,通過對城市災害源、承災體相關信息的采集,利用GIS等平臺的強大數據集成、仿真、分析、處理、評估功能,制訂科學、合理、有針對性、操作性強的防災減災規劃和防災減災輔助決策系統。

因此,建議各城市要建立一套完整的、動態的城市資料數據庫,具體包括氣候條件、地理環境、用地現狀、基礎設施、人口等多種資料,為城市氣候變化預測與風險評估提供詳盡、真實的基礎信息,提高城市災害的風險評估的準確度效率。

近年來,隨著我國提出國家治理體系和治理能力現代化,已經在這方面開展了相關的工作。例如,2019年,我國開展了以存量提質為重點,涉及城市生態宜居,安全韌性等多個方面的“城市體檢”工作;再比如目前開展的全國自然災害風險普查工作,都提供了很好的數據積累的機會,下一步關鍵還要看這些數據如何開放利用。

04 城市要有一個針對性、操作性強的防災減災規劃

凡事預則立,不預則廢。防災減災,規劃先行。一個具有實操性的防災減災規劃具有這樣幾個特點:

1、防災減災對策的制訂一定是建立在充分的風險評估基礎上的

要充分認識和確切了解城市所面臨的災害綜合風險是科學合理的制定城市綜合防災規劃的前提與基礎。通過災害風險評估掌握城市不同區域所面臨的災害風險程度,摸清楚城市在安全方面存在的問題及其對城市發展的影響,合理確定城市在規模擴大、空間拓展、結構調整方面所面臨的城市安全門檻,進而可以有針對性地避開城市不利于發展的地段,為優化城市的發展規模、用地布局方案提供技術支撐,對各類防災基礎設施進行合理的布局和配置,集中力量防備那些風險高的區域,降低城市災害風險,從而更有效地提高城市的韌性能力。目前,我國已在深圳等城市開展總體規劃編制時,預先進行了城市災害風險和韌性能力的評估,并作為城市總體規劃以及相關政策制定的依據。

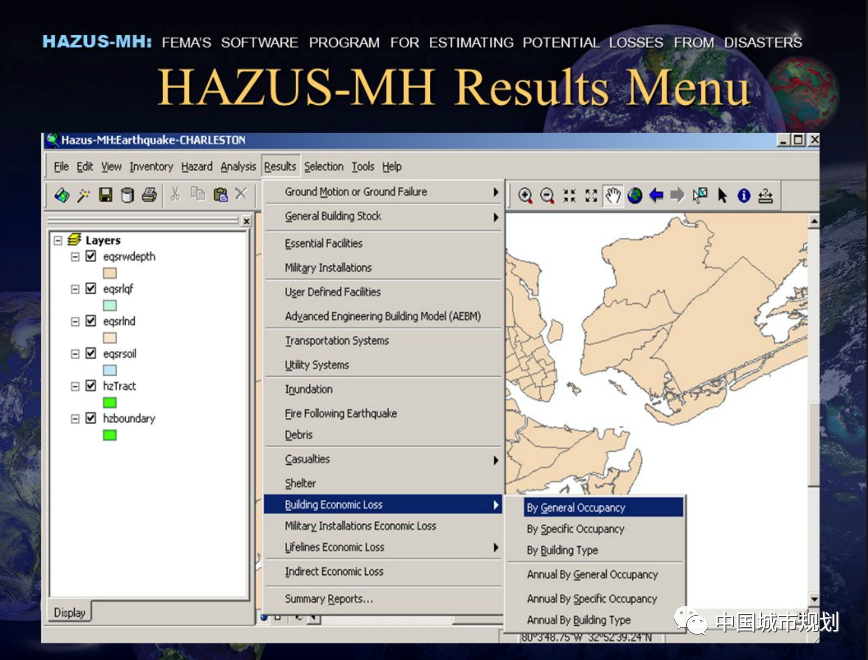

因此,建議通過設立重大專項來建立災害情景模擬的平臺,通過構建多災種、多尺度的大型實驗基礎設施,模擬災害發生時的情景,辨明災害對城市建設、經濟、環境等方面的影響,提高風險評估的效率與科學性。這種平臺應該是公益的、開放的,類似于美國的HUZAS系統,歐盟的STORM系統,授權用戶都可以上傳數據,及時更新,也可以進行分析獲取到自己所處位置、所處社區面臨的風險。

圖2 美國多災種自然災害風險評估軟件HAZUS-MH界面

(來源:www.fema.gov)

我國洪水風險圖繪制工作自2005年啟動試點,結合動態更新的下墊面、地形、基礎設施等數據,來繪制城市內澇風險圖,關鍵是這個平臺、這些成果如何獲取、如何應用、如何進行動態更新。

2、要有巨災應對的思想和手段

氣候變化災害具有不確定性強和強度大的特點,災害的強度通常遠遠超過常規防災減災工程的設計標準,如果提高現有設計標準則需要巨大的成本。城市應對巨災要有多道防線的理念。第一道防線可以稱之為剛性,主要是通過提高城市自身物質空間的抗災能力來構筑。一般采用自上而下的途徑,通過工程技術手段和政策規范標準來指導防災減災物質環境的建設。中國的城鎮化經歷了二十年的高速擴張,在城鎮化進程中,往往忽略了防災能力的建設,造成歷史的“欠賬”。在中國復雜多元的國情、民情下,提升城鄉建筑物和基礎設施的抗災能力,仍然是抵御災害的第一要務。第二道防線我們稱之為韌性,就是城市一旦發生了超越設防水準的災害,現有的剛性措施,例如防洪堤壩,往往因超出極限狀態而失效,這個時候韌性的措施就能夠起到重要的作用。

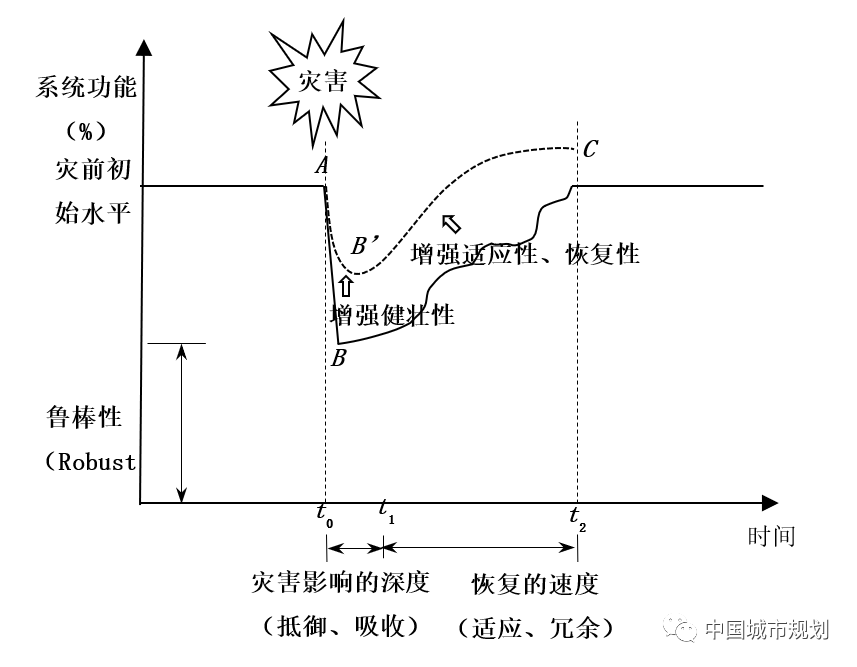

韌性的思想現在已經被普遍接受,一般是指城市在遭受沖擊(災害)后,適應和化解災害并從災害中快速恢復的能力。超水準的災害發生之后,往往具有災害比較強的連鎖效應,而剛性的第一道防線往往屬于“先入為主”,對災害的連鎖反應和次生效應不能起到效果,而韌性更強調災害的全過程管理。可以說,災害發生之后,造成多少直接損失,主要取決于城市物理環境的“健壯性”,這是城市第一道防線所決定的;而災后城市能否迅速開展應急救災,能否快速地從災害影響中恢復過來,取決于韌性措施。

圖3 韌性基本理論曲線

韌性的措施有很多種,包括構建城市良好的空間形態、海綿城市的建設、城市生態系統和天然緩沖區的建設、城市經濟和產業的多元性、基礎設施多尺度的網絡連通性、政府災害治理決策的高效性和連續性等。例如應對洪澇災害,過去重點強調灰色基礎設施的建設,通過堤防、泵站、管網等設施的建設來提高城市防洪排澇能力,這些設施固然不可或缺,但一旦降雨量超出設計的水準,往往就失效了。所以,現在提倡將灰色基礎設施和藍、綠基礎設施也就是河道、濕地、綠地的建設結合起來,來建立一套生態防洪體系。現在,世界上不少地區應對氣候變化災害主要也是這么在做,例如荷蘭鹿特丹,地勢很低,原來的堤防系統曾經發揮了很好的作用。但是,隨著氣候變化帶來的海平面上升等問題,傳統的防洪工程手段風險逐漸加劇,所以2013年,鹿特丹市推出了《鹿特丹氣候變化適應策略》,開啟了一項國家戰略項目,叫“為河流留出空間”(Room for the river),將自然解決方案與傳統防洪手段相結合。

圖4 荷蘭奈梅亨市國家河道拓展計劃

(來源:H+N+S Landscape Architects)

3、不同的城市應對氣候變化災害應該因地制宜,不能一刀切,減災策略的選取要靈活組合

作為一個發展中國家,我國的城市發展還不均衡,不僅存在城鄉二元化的差異,還存在地區發展的差異,因此,不同的城市應根據自身的發展特點和防災短板,在不同的發展階段靈活地采取不同的應對措施。在災害管理的諸多環節中,既需要以剛性為主、強調災害防御的物質環境建設,也需要靈活的、具有彈性的非工程減災對策,更需要以韌性理念為主的城市災害風險管理策略。

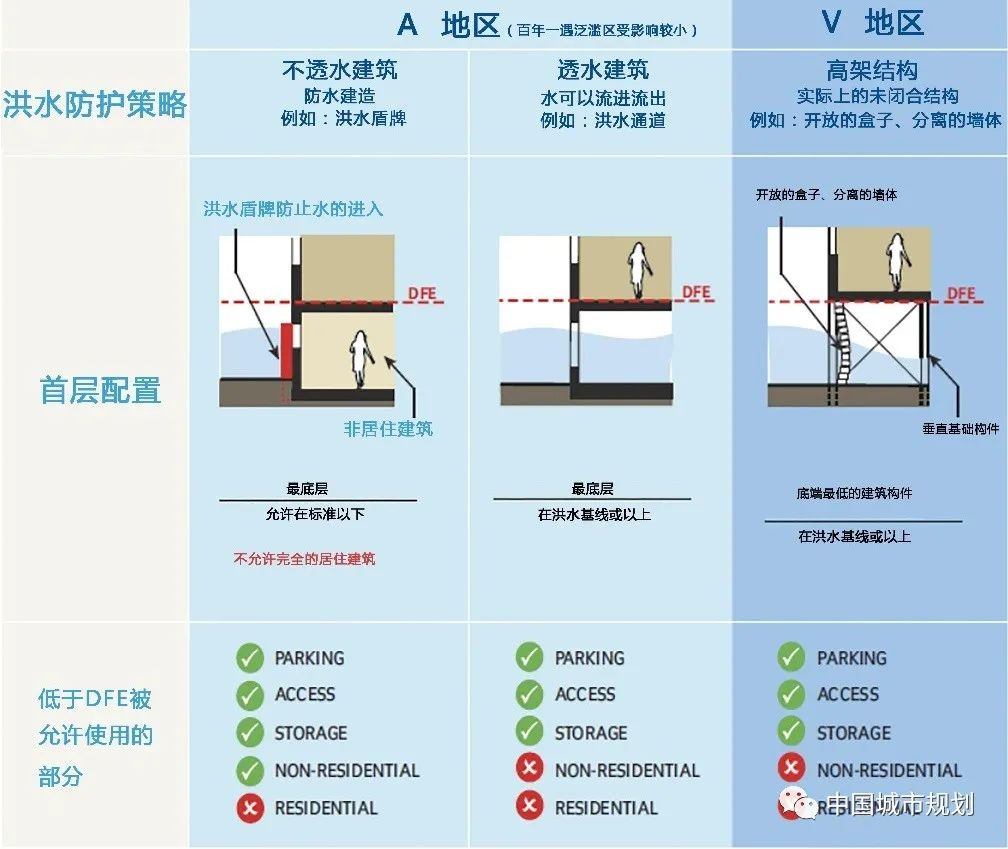

圖5 洪泛區建筑防洪策略

(來源:紐約市規劃局《一個更強大、更具韌性的紐約》)

具體來講,一方面,各地的氣候環境不一樣,應對的氣候變化災害也不一樣。東部地區主要面臨著海平面上升、強降水、臺風、洪澇等極端天氣,因此,適應性規劃應盡可能減小此類極端氣候帶來的不利影響,從完善城市河網水系、排水系統規劃、海岸帶設計、城市生命線系統建設、極端天氣監測預警等方面,制定適應性規劃措施;中部地區極易發生洪澇和干旱,其適應性規劃內容應主要包括建設防洪抗旱調蓄工程、加強排水工程建設、保護恢復城市濕地、完善城市基礎設施和公共服務設施等;西部地區面臨干旱、沙塵暴等極端天氣,其適應性規劃內容重點為保護并合理開發利用水資源、加強防風固沙生態屏障建設、建立氣象預警機制等。

另一方面,各地的發展水平、發展階段、城市環境也不一樣。對于經濟欠發達地區,當前應首先立足于剛性措施,加強對防災相關標準的管理和落實,提高城市承災體的抗災能力。對于經濟較發達、城市功能齊全、基礎設施系統復雜的大城市和特大城市,考慮到災害的規模效應和連鎖效應,應側重于對城市韌性能力的建設。對于處于快速擴張期的城市,應該加強底線思維和剛性管控,特別是要強化城市安全線的劃定,合理設置好城市的限制建設區、安全保護區和協調管控區。對于已經處于穩步發展期的城市,應在保證城市應對災害剛性底線的基礎上,因地制宜地采取彈性措施。對于處于提升轉型期的城市,應抓住城市更新和城市“雙修”的契機,精耕細作,強化韌性基礎設施的建設,強化城市的多功能性、冗余性和多樣性,全面提升城市的適災能力。

供稿單位:中國城市規劃學會城市安全與防災規劃學術委員會

【免責聲明】本公眾號發布的內容僅供學習交流使用,不以任何形式進行牟利。內容版權歸原作者所有。如有侵犯您的權益,請及時與我們聯系,我們將于第一時間協商版權問題或刪除內容。內容為作者個人觀點,不代表本公眾號立場和對其真實性負責。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司