- +1

松山,一座充滿了夏目漱石氣味的山海城市

徐靜波

【編者按】松山市是日本四國愛媛縣最大的城市,也是愛媛縣的縣廳所在地。以松山城為中心發展而成的城下町,因道后溫泉而自古就是著名的溫泉療養地,也因此吸引了許多社會名流、作家文豪慕名而來,比如在日本有“國民大作家”之譽的夏目漱石、俳句家正岡子規、種田山頭火等等。松山,正如它的城市宣傳標語一樣——“這是一座溫泉和文學之城”。

今年是中日邦交正常化50周年,值此之際,澎湃新聞私家地理欄目邀請復旦大學日本研究中心徐靜波教授帶領讀者一起云游東瀛,通過文化學者的視角,了解中日兩國的歷史文化淵源。

2000年的9月至12月,我在愛媛大學的所在地松山市居住了三個月,公寓位于靠近大學的和平通(街名)上。在此之前,我也曾在1997年秋天和2000年1月來過松山兩次。

松山位于日本四國地區的西北端,是四國境內最大的城市,西北面臨海,市中心巍然聳立起一座高山,曰“勝山”,海拔132米。松山市人口50余萬,有機場鐵路港口與各地連接,交通便捷,氣候宜人,是我在日本最喜歡的城市之一。

松山市風景 維基百科 圖

在一般日本人的心目中,松山似乎算不上是一個很有魅力的地方,但道后溫泉,聞名遐邇,人人知曉。道后溫泉是日本古代三大溫泉之一,原本就比較出名,720年成書的《日本書紀》中對此已有記載,據云當年圣德太子也曾來此沐浴。但是今天說到道后溫泉,幾乎都與夏目漱石的長篇小說《哥兒》連在一起了。

在松山,人們常常會提起夏目漱石(1867-1916),他的身影和氣味幾乎彌漫了整個松山市。1893年,夏目漱石從帝國大學(后改名為東京帝國大學)英文科畢業,去高等師范學校(后改名東京高等師范學校,田漢1921年畢業于此校)做了英文教師。然而,在帝國大學求學時代就已出現的厭世主義傾向和神經衰弱癥,依然侵蝕著他的身心。后來他又不幸患上了肺結核,于是神經衰弱癥加劇,并出現了強迫癥的傾向,不得不前往鐮倉圓覺寺跟著高僧釋宗演參禪,以求身心的痊愈,可仍無特別的效果。1895年,夏目漱石決定換個地方生活,便辭去了高等師范的教職,來到松山中學(現在的松山東高中)擔任了英文教師。

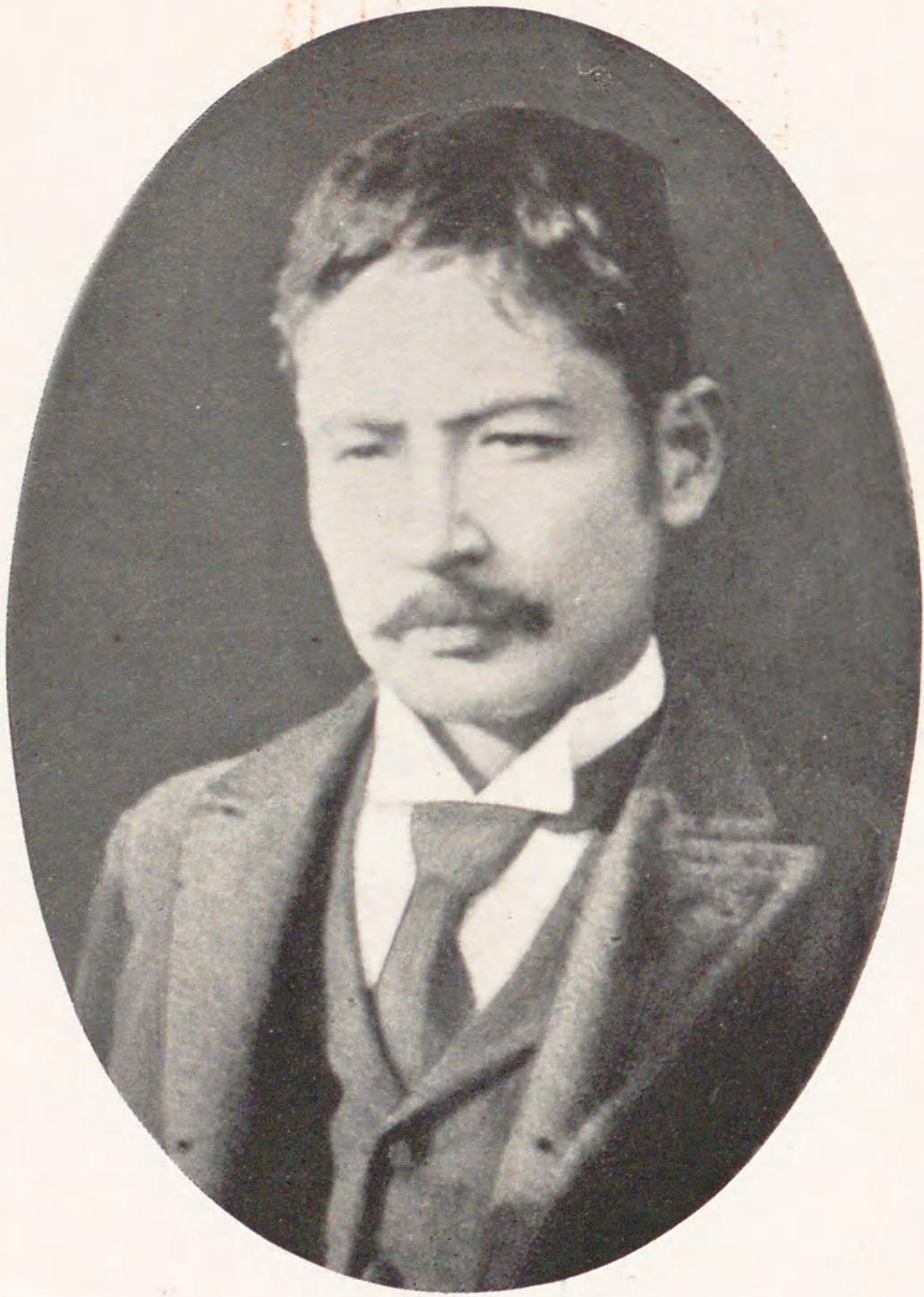

在愛媛縣松山中學擔任教師時的夏目漱石。 維基百科 圖

夏目漱石之所以選擇了相對遙遠的四國松山,恐怕主要是因為他那里有一位好友,即后來成了著名俳句詩人的正岡子規。他們相識于1889年的第一高等中學(后改名為第一高等學校,幾乎是帝國大學的進階學校)時代。與性格有些憂郁的漱石不一樣,子規是一個落拓不羈、性格外向的人。那時的子規在俳句和漢詩方面已經相當出色,他編纂了一個集子,曰《七草集》,在同學中傳閱,漱石見后,頗為激賞,就在卷末用漢文寫了一段評語,兩人由此結緣。而此時的漱石(原名金之助)也開始使用“漱石”這個號了(“漱石”兩字,語出中國東晉末年的《世說新語》中“漱石枕流”的典故),據說“漱石”原來是子規所用的眾多的筆名之一,見夏目金之助喜歡,就讓給他用了。這一年的9月,漱石去房州(今千葉縣的房總半島)旅行,將旅途的所見所聞收錄在了用漢文撰寫的紀行文集《木屑錄》中,請子規批評,子規被他的出色的漢文所傾倒。在大學期間,漱石曾在后來名為早稻田大學的東京專門學校去教課。據子規在隨筆《墨汁一滴》中的記述,兩人不時地會在早稻田一帶散步,子規說,“讓我感到驚訝的是,漱石竟然不知道我們平素所食的米粒是來自于這些秧苗所結出的稻穗”。由此看來,那時的早稻田一帶,還真是稻田呢。1892年7月,漱石和子規趁暑假之際,坐了夜車一起去關西旅行。

漱石抵達松山后,就寓居在“愚陀佛庵”,子規也借住在他這里,一同生活了52天。漱石參加了當地的俳句社團“松風會”,之后兩個人的友情就一直持續到子規去世的1902年。

漱石當年寓居的“愚陀佛庵”,燒毀前的舊照。 維基百科 圖

現在被復原的愚陀佛庵。 維基百科 圖

后來漱石就以他在松山一年的經歷,以松山為舞臺,撰寫了他早期最出色的作品之一《哥兒》(發表于1905年)。主人公是畢業于東京物理學校來到松山教書的物理教師,差不多也就是漱石自己的身影。據小說的描述,主人公對松山的印象幾乎全是負面的,他的第一印象是這是“一個野蠻的地方”,“不合自己的心意”;縣政府是一處“古舊的上世紀的建筑”;城里的一條主街道“其寬度還不如(東京)神樂坂的一半呢” ;“人們住在這么一個行走了一小時也見不到值得一看的街區的城里,此外也沒有任何演藝活動,也真是可憐”......幾乎都是嘲諷揶揄的筆調。唯一贊美的地方,就是溫泉了——“我來到這里之后,每天必去住田溫泉,其他地方,怎么看都遠遠不及東京,只有溫泉是相當不錯。”

這所謂的住田溫泉,無疑就是道后溫泉了。現存的道后溫泉的本館,建造于1894年,恰好是漱石來到松山前一年落成的。漱石借小說主人公的口說,“溫泉三樓的新建筑有上等的設施,借浴衣給你,給你搓澡,還有女仆端了茶碗過來,只需八分錢,我一直是洗上等的。”后人推斷說,這大概就是如今三樓“靈之湯”包房,今天依然是最上等的。

道后溫泉本館 維基百科 圖

1894年的道后溫泉本館舊照。 維基百科 圖

道后溫泉在今天松山市的東北端,本館是一組頗有規模的傳統舊式建筑,頂端有一振鷺閣,傳說鷺是發現地下涌泉的神鳥。舊的本館為周邊新建的各色觀光旅館所簇擁。本館的正門口,是一個“唐破風”的建筑樣式,與1709年重建的奈良的東大寺正面或是京都西本愿寺的唐門建筑相似。我曾無數次在道后溫泉前經過,可是說來奇怪,竟然一次都未入內。主要的原因是,這里沒有“露天風呂”。此前我已去過幾家沒有“露天風呂”的溫泉,覺得一點也不好玩,就好像我兒時常去的舊式澡堂。看介紹,也還是澡堂的格局,只是比較古雅一點,有一間房,還專門掛出了漱石當年以及相關的照片,以突出溫泉旅館與熟識的因緣。其實,漱石在松山也就呆了一年,1896年就移往熊本市的第五高等學校(今熊本大學的前身)任英文教職了。

道后溫泉的匾額。 維基百科 圖

溫泉內掛有漱石照片的房間。

我個人覺得,日本溫泉的有趣,就在于露天,迄今有過兩次愉快的經歷。一次是在愛知縣的湯谷溫泉,瀕臨溪谷,一個秋雨淅瀝的上午,洗凈身體后,赤條條地走進“露天風呂”內,一側是遮擋的竹籬,并不高,四周是蓊郁的山林,在雨中顯得格外的蒼翠,赤身裸體地仰躺在“風呂”中,有一種自身與大自然融為一體的感覺,極為愜意。還有一次是在鹿兒島的城山酒店。酒店建在一座山崗上,可俯瞰全市的景色,其“露天風呂”前無任何遮擋物,時值晚上,正是夜景璀璨時分,泡熱了身體赤條條地坐在石階上眺望鹿兒島燈火燦爛的夜景,自己也覺得有一種異樣的快感。

2018年新宿歷史博物館舉行的“漱石與子規”的特別展

在道后溫泉的南面,辟建了一個頗為廣大的道后公園,(正岡)子規紀念博物館就坐落在公園的北端。出于對日本近代文學的興趣,我曾入內兩次細細觀覽。

在近代日本文學史上,子規是倡導和歌革新的第一人,年輕時即發表《獺祭書屋俳話》,對舊派的俳諧作法多有批判,后主張俳句、短歌要注重“寫生”,即以現實生活為題材,組成“根岸短歌會”,培育了高浜虛子、河東碧梧桐等一批后來卓有成就的歌人。

甲午戰爭爆發后,幾乎所有的日本人都沉浸在所謂“愛國”的狂潮中,子規也在1895年初作為隨軍記者渡海到了遼東半島,不久咯血返回日本,數年后去世,留下了俳句集《寒山落木》、隨筆集《病床六尺》和日記《仰臥漫錄》等。

紀念博物館非常詳盡地展示了子規的一生,他當年的遺物,并復原了他當年寫歌繪畫的居所“愚陀佛庵”。說實在的,他的俳句或短歌,我也不大能領會,倒是他的繪畫,我甚喜歡,有文人畫的韻味,寥寥數筆,人物花卉就躍然紙上,我買了幾張他書畫作品的明信片,一直留存至今。

在松山,子規算是第一等的名人,JR車站前,有他俳句的石碑,有軌電車“道后溫泉”站旁,有他的坐像,在近年來拍攝的歷史長河劇《坂上的云》中,子規也曾屢屢出現。

子規紀念博物館 松山市立子規紀念博物館 圖

刻著正岡子規的俳句的石碑。 維基百科 圖

盡管漱石在《哥兒》中說了松山的不少壞話,可松山人不以為忤,反而以夏目漱石、以《哥兒》的小說做背書,替松山揚名。《哥兒》中有這樣一段描述:“我進去的糕團屋,在游郭(青樓)的入口處,大家都說很好吃,從溫泉歸來的路上,就去嘗了一下。”后人考證出來,說《哥兒》中說到的糕團屋,就是現在的“壺屋果子舖”,是1883年創建的老字號了,現在位于道后溫泉本館通往伊予鐵道道后溫泉站的商店街上,里面所賣的團子,也叫“哥兒團子”了,以三色團子最為出名(分別是用北海道的赤豆做的赤豆餡,北海道手亡豆做的白餡,還有抹茶做的抹茶餡),被列為松山名果。

壺屋果子舖 壺屋果子舖官網 圖

三色的哥兒團子 壺屋果子舖官網 圖

距道后溫泉本館不遠處,還有一幢百年歷史的老房子,底下開了一家雜貨鋪,我曾有進去過。雜貨鋪里有各色物品,其中相當一部分是被稱為“砥部燒”的瓷器。“砥部燒”算是代表四國的一種上等白瓷了,形成于18世紀下半期,以松山附近的窯坊匯聚的砥部町這一地名而冠名。樓上是一家名曰“步音”的咖啡屋,木格子的玻璃窗,垂懸著的老式電燈,擦得纖塵不染的西式老家具,要一杯咖啡或一份西點,臨窗小坐,閑閑地眺望窗外并不喧囂的街景,倒也可以消得浮生半日閑。

據現在的宣傳說,這里興許也是漱石坐過的地方,可以感受漱石當年的氛圍,不過這大概是臆想了,1895年連東京都沒有像樣的咖啡館,更何況相對偏遠、被漱石貶為“野蠻之地”的松山呢。

百年老屋“步音”,下面是雜貨鋪,上面是咖啡館。 nowvillage 圖

咖啡館內部。 nowvillage 圖

松山市還在2000年建造了一座宏大的中央公園棒球場,向全國征募愛稱,最后還是取名為“哥兒體育場”,漱石的情結也不可謂不深了。

撇開漱石的褒貶不言,我還真的很喜歡松山。市內,最可一看的或許就是勝山頂上的松山城了。日本人筑城的歷史并不悠久,但格局與中國的城大相徑庭,主要用作將軍或各地藩主的居所,有點類似歐洲的城堡。1576年,基本平定了天下的織田信長,在現今滋賀縣琵琶湖東岸動工興建的安土城(今已不存)是日本建城的嚆矢。

16世紀末至17世紀,各地藩主紛紛在自己的領地內建城,中間是主建筑的天守閣,底部由大塊山石壘筑,巍然聳立,有的在屋宇外還有庭院。天守閣等建筑周邊有高高的墻垣,這部分稱為“本丸”,藩主或將軍大抵居住在此,“本丸”外面的一圈城郭,稱為“二之丸”,有城門和箭樓(日語稱為“擼”),有的在外面還有一圈城郭,稱為“三之丸”,格局相仿,其目的是為了防止外敵入侵。城內一般僅有藩主的家人和侍從等居住,并無一般居民,但17世紀以后,隨著各地城的崛起,也形成了以城為中心的所謂“城下町”,這是日本近世市鎮的起源之一。

松山城 維基百科 圖

松山城被稱為日本三大平山城之一,建在山巔,四周沒有護城河,開工于1602年,差不多30年后才完工。1784年因被雷電擊中,天守閣等主建筑被燒毀,1854年重新修復,后因戰火和人為的縱火,松山城近一半的建筑遭到毀壞,1960年代以后陸續得到了修復或重建。如今天守閣被列為國家重要文化財,整個松山城被定為國定史跡,在日本的100名城中位列81名。

我第一次去是由愛媛大學教授的導引,那是一個清朗的秋日,坐纜車上去,來回500日元,進入城垣內觀賞天守閣等也要門票,每人500日元。中國的城,其城墻后來多用磚塊壘砌,而日本城的墻垣,一直使用巨大的石塊,顯得相當的厚重,城門也頗為宏大,用粗壯的材木做棟梁。這里的天守閣是日本為數不多的近代以前所建的原物之一,地面三層,地下一層,高20余米,登上最高層,可俯瞰松山市全景,稍遠處的瀨戶內海在陽光下閃著粼粼波光。

從勝山山巔眺望松山市區 徐靜波 圖

我所居住的和平通上的公寓,說實話有些吵(雖然街上并無鳴笛聲,但有時會有年輕人飚摩托車),但我仍很喜歡這一住所,因為隔街對面就是郁郁蔥蔥的勝山,身在鬧市,卻讓我油然而生發出了幾分隱居山林的幻象。我時常從臨近和平通的石階登上山巔,每次費時大約半小時,山路少有行人,在可及的視野中常常是我孑然一人,幸好從未有過不測之遇。和平通沿街種植了高大的銀杏樹,11月中旬,杏黃色的樹葉在陽光的映照下顯現出燦爛的景象,我站在八樓的陽臺上,每每會凝望良久。

松山市一瞥。 徐靜波 圖

關于松山不得不說的,還有帶魚的鮮美。瀨戶內海一帶盛產帶魚,我從電視中看到,這里的帶魚是一尾一尾釣上來的,不用效率更佳的網捕(因為帶魚在網中劇烈掙扎會彼此損傷魚鱗),因而這邊超市上出售的帶魚銀光閃亮,并且已經洗凈切段。我買回來后不忍除去魚鱗,就放一點蔥姜和少許鹽,灑上料酒清蒸,其肉質潔白鮮嫩,肥美無比,蘸上一點醋,再佐以美酒,竟有點飄飄欲仙的感覺了。

(徐靜波,出生于上海,復旦大學日本研究中心教授,副理事長。研究領域為中日文化關系、中日文化比較。出版專著有《梁實秋:傳統的復歸》、《東風從西邊吹來——中華文化在日本》、《解讀日本:古往今來的文明流脈》、《和食的饗宴》、《同域與異鄉:近代日本作家筆下的中國圖像》、《魔都鏡像:近代日本人的上海書寫(1862-1945)》等16種,譯著《蹇蹇錄——甲午戰爭外交秘錄》、《魔都》等16種,并策劃主持巖波新書“日本近現代史”10卷本的翻譯出版,編著《東亞文明的共振與環流》、《日本歷史與文化研究》等12種。教育部人文社科重大攻關項目首席專家。曾在神戶大學、東洋大學、京都大學等日本7所大學擔任聘任教授。)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司