- +1

張途|羅伊案的推翻:圍繞權力與權利的斗爭

Politico網站2022年5月2日的獨家報道

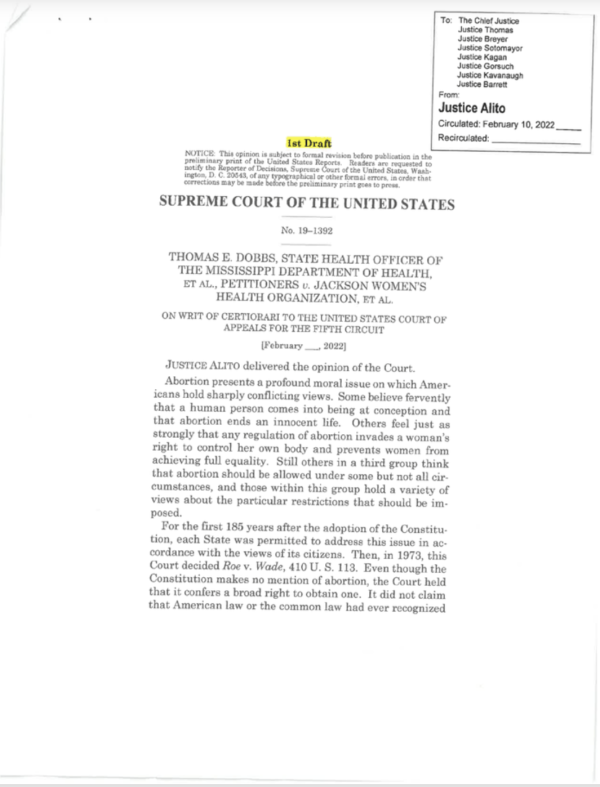

美國政治新聞網站Politico于5月2日深夜泄露出多布斯訴杰克遜婦女健康組織(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)一案九十八頁的判決書草稿。該案始于2018年密西西比州的一項十五周內墮胎禁令的合憲性爭議,2021年美國聯邦最高法院決定受理該案。判決書草稿透露,該判決將直接推翻1973年羅伊訴韋德案(Roe v. Wade)以及1992年計劃生育聯盟訴凱西案(Planned Parenthood v. Casey)所確立和強化的墮胎權。這份判決書草稿由保守派大法官薩繆爾·阿利托(Samuel Alito)執筆,首席法官約翰·羅伯茨(John Roberts)會加入這一判決意見還是獨立出具意見書目前尚不確定。可以確定的是,另外四位由共和黨總統任命的保守派大法官克拉倫斯·托馬斯(Clarence Thomas)、尼爾·戈薩奇(Neil Gorsuch)、布雷特·卡瓦諾(Brett Kavanaugh)、艾米·科尼·巴雷特(Amy Coney Barrett)都將支持這份判決書。如果后續沒有其他特殊情況,羅伊案和凱西案被推翻將是板上釘釘的事。

美國最高法院大法官,前排左一為薩繆爾·阿利托,攝于2021年4月。

羅伊案的前因后續:從格里斯沃德案到凱西案

根據第十四修正案中正當程序條款,“未經正當程序國家不得侵犯基本自由”,羅伊案確立了對墮胎權的保護。而這一權利的確認的憲法依據來自1965年格里斯沃德訴康涅狄格州一案(Griswold v. Connecticut)。在格里斯沃德案中,聯邦最高法院以7:2的多數判決認定,康州禁止已婚夫婦購買和使用避孕措施的法律條款侵犯了公民(在婚姻中)的隱私權而違憲。憲法文本中并沒有明確的“婚姻中的隱私權”或者“隱私權”字樣,但道格拉斯(William Orville Douglas)大法官寫下的多數意見認為這一權利屬于第一、第三、第四和第五修正案中的具體權利所暗示的暗影地帶(penumbras)。 而戈德堡(Arthur Goldberg)大法官寫下的附隨意見(concurrence opinion)更為直接,他認為第九修正案說明了某些權利沒有在憲法中被列出,不代表未被列舉的權利不存在。第九修正案正好表明,第五和第十四修正案所能保護的自由,并不會局限于前八條修正案的明文列舉。懷特(Byron White)大法官和哈蘭(John Marshall Harlan II)大法官寫下的附隨意見則認為,隱私權受到第十四修正案的正當程序條款的保護(Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 [1965])。

1967年的避孕廣告

紐黑文計劃生育聯盟外的抗議者,1963年。

在1972年另一個涉及隱私權的案件——艾森斯塔特訴拜爾德案(Eisenstadt v. Baird)中,布倫南(William Joseph Brennan)大法官為隱私權提供了一個更一般性的辯護。他認為沒有什么比是否要為人父母的決定更關乎個人隱私了,而“隱私權是一項個人權利,(無論已婚與否)個人有權利免受政府對個體是否要為人父母這種根本性決定的侵入”(Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 [1972])。隱私權就此涵蓋了生育自由權,并打通了通往羅伊案判決的管道。在羅伊案的判決書中,布萊克門(Harry Blackmun)大法官承認了格里斯沃德案、艾森斯塔特案等的影響,“雖然憲法中沒有明確提及隱私權,但是這不意味著憲法當中沒有隱私權,在不同的背景下,法院曾在第一、第四、第五修正案,權利法案的陰影地帶,第九修正案(格里斯沃德案),第十四修正案中的‘自由’找到這項權利的根基”(Roe v. Wade, 410 U.S. 113 [1973])。

1992年的凱西案再一次確認了羅伊案中確立的墮胎權。凱西案被很多自由派認為是墮胎權的倒退,因為看起來聯邦最高法院在肯定羅伊案中確認的墮胎權的同時,亦對墮胎權可行使的時間段施加了比羅伊案更嚴格的胚胎可存活性(viability)標準,還放寬了政府在墮胎限制上的要求(Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 [1992])。但凱西案的判決書其實增強了羅伊案的憲法論證。經過二十年的時間,羅伊案在社會上和哲學界都已經引發了一系列深入的反省和討論,因此,相比布萊克門法官在羅伊案中的推理,二十年后的凱西案為墮胎權增加了一個更為根本的論證,即墮胎權在根本上屬于個人自主。在奧康納(Sandra Day O'Connor)大法官、肯尼迪(Anthony Kennedy)大法官和蘇特(David Souter)大法官共同決定的多數意見中,奧康納寫道,墮胎的決定之所以值得特別的憲法保護不僅僅是因為墮胎權在隱私權的范疇之內,還因為:

正當程序條款包含了對于個人自由的承諾,有些個人自由是政府不能干預的。正如羅伊案所確立的,國家對個人關于家庭、是否成為父母、身體自主方面最基本決定的干預,是被憲法所限制的……即使一些人認為墮胎違背了他們最基本的道德原則,但那也不能左右我們的決定。我們的義務是界定個體的權利,而不是發布道德守則。法律對于個人在婚姻、生育、避孕、家庭關系、子女撫育教養等方面的決定給予憲法保護。因為這些事務涉及的是一個人在一生中所能做出的最個人、最私密的決定。這些決定對于個人尊嚴和自主如此核心,對于第十四修正案所保護的自由也如此核心,自由的核心就是一個人自己決定存在、意義、宇宙以及人類生活的權利。如果一個人對于這些問題的信念來自國家的強制,就無法形成其自我的人格。(同前)

支持墮胎權的游行,華盛頓,1970年。

反對羅伊案判決的游行,明尼蘇達,1973年。

羅伊案推翻的表象:驢象兩黨日益白熱化的政治斗爭

1973年羅伊案的判決在當時讓美國右翼保守派人士震怒不已,自羅伊案判決作出之日起,保守派就立志將推翻羅伊案作為最緊要的政治目標,將能推翻羅伊案的人送進聯邦最高法院也是歷任共和黨總統最重要的人事任命目標。于1982年成立的聯邦黨人學會(Federalist Society)一直致力于培養保守派法律精英,力圖從制度上加強保守派的力量并改變美國政治版圖。已故的聯邦最高法院保守派大法官安東尼·斯卡利亞(Antonin Scalia)、差點成為聯邦最高法院大法官的羅伯特·博克(Robert Bork),以及當今聯邦最高法院六位共和黨總統任命的大法官都是聯邦黨人學會的成員。可以說,為了羅伊案被推翻這一天的到來,保守派經歷了漫長的籌謀和等待。即便如此,聯邦最高法院仍一直在努力維護羅伊案和凱西案的憲法遺產,比如2016年針對德州墮胎禁令的整體女性健康組織訴赫勒斯泰特案(Whole Woman’s Health v. Hellerstedt),2020年6月針對路易斯安納州墮胎限制的六月醫療服務有限公司訴魯索案(June Medical Services v. Russo)都依然維系了墮胎權作為憲法權利的地位。但是,2020年9月魯斯·巴德·金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)大法官的驟然離世和巴雷特大法官的匆促繼任,使得在聯邦最高法院推翻羅伊案的時機終于成熟了。

金斯伯格大法官(1933-2020)

多布斯案判決書草稿的泄露立刻引發了美國社會乃至全世界的巨大震動。這份草稿對于穩固了半個世紀的墮胎權的推翻,以及極少見的判決書泄露本身,都說明驢象兩黨自奧巴馬上任后日益白熱化的政治對立和斗爭又上升到了一個更激烈的局面。推翻羅伊案和凱西案意味著女性的墮胎權將不再是一項憲法權利,任何州今后都可以立法頒布各種嚴苛的墮胎禁令。以后禁止墮胎州(往往是紅州)的女性若要墮胎,就只能長途遷徙到允許墮胎州(往往是藍州)進行手術,這將實質性地影響女性,尤其是低收入女性墮胎的可能性。自草稿泄露后,包括首席法官羅伯茨,參議院少數黨領袖、肯塔基州參議員米奇·麥康內爾(Mitchell McConnell)在內的共和黨人士紛紛譴責草稿泄露違背司法獨立,誓要揪出“聯邦最高法院內部的叛徒”。民主黨則緊鑼密鼓展開政治斗爭。他們希望在目前民主黨尚且擁有參議院多數席位的情況下,通過廢除冗長辯論(filibuster,法案要在參議院通過,須有超過六十票的贊同票,這往往是兩黨合作的結果,在達不到六十票多數而只有簡單多數的情況下,少數黨可以利用冗長辯論使法案無法通過),借助副總統兼參議院議長哈里斯的關鍵一票(當然最關鍵的一票從來都不是哈里斯,而是西弗吉尼亞州參議員、民主黨黨內保守派喬·曼欽[Joe Manchin]),在參議院以簡單多數通過《女性健康保護法案》(Women’s Health Protection Act),將女性的墮胎權以立法的方式穩固確立下來。然而在參議院廢除冗長辯論制度幾乎是不可能完成的任務,即使是阿利托判決書的泄露也不能改變喬·曼欽對冗長辯論制度的執著。于是,草稿泄露事件直接影響的或許只有民主黨選民。2022年是中期選舉之年,自去年以來的一系列民調均顯示,民主黨在參議院維持一票領先的多數席已不再可能,在眾議院的多數席也岌岌可危。推翻羅伊案的判決書草稿是對民主黨選民的最大刺激,或將成為選民們沖向投票箱的最大助力。

我們姑且把驢象兩黨的政治斗爭拋到一邊,回到阿利托這份將要推翻羅伊案的判決書上。其實,政治斗爭可以理解為兩黨,或者說自由派和保守派之間在哲學上根本對立的結果和表象,而阿利托的判決書將幫助我們精準找到兩派政治斗爭在司法哲學和道德哲學上的根本歧見。即便雙方在哲學上的根本對立最終無法調和,但澄清這種對立的來源有助于尚未形成政治成見、尚未將墮胎議題完全視為政治斗爭的人們更好地理解這個議題。

阿利托大法官起草的判決書

從目前泄露的判決書草稿可以看出,聯邦最高法院將來推翻羅伊案有兩大方面的理由(下文阿利托判決書草稿的內容全部引自https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473)。其一關乎法院司法權力性質的界定。阿利托認為,羅伊案和凱西案都是司法權力粗暴行使的后果,法院匆匆終結了各州立法機構對墮胎問題的討論,卻沒有能力終結相關紛爭,反而進一步加劇了社會分裂,因此應將墮胎是否合法的問題交還給各州立法機關決定。這里最根本的一點是,和斯卡利亞一脈相承,阿利托認為法院作為司法機關,其職責是適用和詮釋法律,而無權對法律作價值判斷。其二是到底有沒有作為憲法權利的墮胎權這一實質問題。阿利托引用大量數據和歷史文獻證明,在1973年之前的美國并不存在“墮胎權”,反而存在廣泛的懲罰墮胎的法律實踐。而羅伊案和凱西案作為先例的地位并非不可動搖,聯邦最高法院推翻自己的先例在歷史上也并不稀奇,何況在阿利托看來,羅伊案“從一開始就是個嚴重的錯誤”(egregiously wrong from the start)。正是在這兩個關于“權力”和“權利”的問題上,自由派與保守派之間存在根本的哲學分歧,并由此引發日益激烈的政治斗爭。

司法權力的限度:阿利托們的自相矛盾和片面

在阿利托們看來,不管墮胎權在實質上是否是憲法權利,無論這個權利有多重要,法院是無權決定的,這個問題應交給民選的各州立法者們來確認(Antonia Scalia, “Originalism: The Lesser Evil,” Cincinnati Law Review 57 [1989], p. 854; A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law, Princeton University Press, 1997, p. 23)。法院應該堅守的是權力分立下的法律適用者而非立法者的角色,一旦法院超越適法角色,而對法律本身的實質內容進行審查,就是篡奪民選立法者的位置,進行司法造法,因此就在根本上違背了民主。問題是,阿利托們這種建立在“守護民主”基礎上的司法權力觀既是自相矛盾的,又是片面的。

所謂自相矛盾在2008年哥倫比亞特區訴海勒案(District of Columbia v. Heller)中一覽無遺。哥倫比亞特區地方法律《武器控制管理法案》(1975)有部分條款限制了居民擁有手槍,并且要求包括步槍和獵槍在內的武器保持“未上膛和未組裝或扳機鎖定”。2008年6月,聯邦最高法院以5:4的多數判決取消了該法案中上述條款的效力,因其違背了憲法第二修正案對于公民持槍權的保護。斯卡利亞寫下了多數意見的判決書,阿利托也加入了這一多數意見。如果在羅伊案、凱西案中法院不應介入對地方立法的審查,那么在海勒案中也同樣如此,但很顯然,斯卡利亞、阿利托等保守派法官所做的正是對地方立法這一民主結果進行司法審查。當然阿利托們的辯護理由是,在海勒案中進行司法審查是有堅實憲法依據的,即第二修正案的原義,而這種憲法依據在羅伊案、凱西案中“極度虛弱”(exceptionally weak),從第十四修正案中的正當程序條款推出“墮胎權”是牽強的。但其實在海勒案中,根據第二修正案的原義,甚至會得出和斯卡利亞完全相反的判決,羅伊案的憲法依據并不比海勒案更牽強。斯蒂文斯(John Paul Stevens)大法官在海勒案的反對意見中曾指出,“第二修正案當中的‘民兵’(militia)的表述和‘持有和攜帶武器’這一精確短語,說明了第二修正案只涉及各州的民兵服務”,因此第二修正案本身(“管理良好的民兵是保障自由州的安全所必需的,人民持有和攜帶武器的權利不得侵犯”)并沒有給予任何公民私人持有武器的權利,不管是為了打獵、運動,還是對人身和財產的防衛(District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 [2008])。

哥倫比亞特區訴海勒案宣判后,美國最高法院外的游行者,2008年。

阿利托們的片面性則體現在,他們所堅持的民主觀是一種多數制民主觀(majoritarian democracy)。這種觀念認為,民主理念體現在政治權力由大多數人而非小部分人掌握,而具體什么實質的權利能被多數人確認為法律,是民主決定的結果。但是,民主并非只有多數制這一種模式,憲政式民主(constitutional democracy)也是一種民主模式。后者將個體的基本權利和自由視作政治制度的根基,以及多數制民主的合法性基礎,如果多數立法權不受一定的限制,個體的基本權利和自由就無法得到應有的保障(Stephen Macedo, Liberal Virtues, Oxford University Press, 1990, pp. 176, 178, 179; John Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, 1993, p. 404)。在憲政式民主看來,一些基本的權利和自由的確認不應該由民主的結果來決定,而應作為任何民主結果都不可侵犯的前提。因此,憲政式民主便要求法院以憲法中的個人權利為基礎,對立法的合憲性進行司法審查。

這種司法審查帶來的對立法權威的限制并非反民主。聯邦最高法院通過行使司法審查,對于基本的權利和自由進行確認,正界定了民主的前提條件,或者說,確定了多數制下政治決定合法性的前提條件(Ronald Dworkin, Freedom’s Law, Harvard University Press, 1996, p. 23; Justice for Hedgehogs, Harvard University Press, 2011, p. 384; James Fleming, Fidelity to Our Imperfect Constitution, Oxford University Press, 2015, pp. 86-87)。公民需要一些制度來確保自己在多數制政治機制中的平等憲法地位。于是,賦予一個獨立機關一定的權威,防止某個多數群體為了自己的利益而傷害每個人基本的自由和平等,便是合理的。而行使司法審查的聯邦最高法院,就是這樣一個獨立機關(Samuel Freeman, “Original Meaning, Democratic Interpretation, and the Constitution,” Philosophy and Public Affairs Vol. 21, No. 1 [Winter, 1992], pp. 36, 38)。此外,憲政式民主觀不等于承認聯邦最高法院的至上權威,包括立法、行政在內的其他權力機構都是民主制的參與者,一起反映公民意志。雖然司法機關是非民選機構,無法被選票左右,但這不代表法院不需要公眾的充分支持和其他權力機構的協助:法院所承認的個體權利未必就具備立刻的可實施性,它依然可能面臨其他權力機構的政治阻力。

1954年的布朗訴教育委員會案(Brown v. Board of Education)被認為是聯邦最高法院甚至是憲法本身“最榮耀的時刻”,通過推翻普萊西訴弗格森案(Plessy v. Ferguson)中的“隔離但平等”原則,布朗案在法律上廢除了種族隔離制度。時至今日,布朗案已經成了美國憲法精神的象征,幾乎不會有人質疑布朗案中使用司法審查是不合乎民主的,“很難想象,任何認為布朗案不合法的人能被任命或確認為聯邦法官”(David Strauss, The Living Constitution, Oxford University Press, 2010, p. 78)。但在回顧布朗案如何發揮影響時,布魯斯·阿克曼(Bruce Ackerman)認為,聯邦最高法院的影響在一定程度上被高估了,其他權力機構和公民的影響則被低估了。布朗案在當時并未立刻產生積極效果,反而引發了南方各州的反抗,直到十多年后,憑借馬丁·路德·金領導的一系列民權運動,以及較為支持民權運動的總統林登·約翰遜簽署的《民權法案》(Civil Rights Act of 1964),加之立法、行政機構以及公民的接受,該案才真正達到破除種族隔離的效果(Bruce Ackerman, “The Living Constitution,” Harvard Law Review 120[7][2007], p. 1737)。

布朗訴教育委員會案宣判,1954年5月。

簡言之,阿利托們既是自相矛盾的,又是片面的。他們的片面性在于,多數制并非唯一的民主形態,包含司法審查的憲政民主制也是一種民主制度。法院僅僅因為司法審查是反多數制的就拒絕行使司法權力,這是對民主的誤解。自相矛盾則在于,當行使司法審查有益于貫徹保守主義價值時,他們并不憚于行使憲法所賦予的司法權力。

當然,另外一種對阿利托決定的解釋是,推翻羅伊案和凱西案并非反映的是司法權力的有限性,或者說“要把墮胎事務還給立法機構”,而正是法院對傳統司法權力的突破,因為翻案要求法院突破遵循先例(stare decisis)的普通法傳統。確如阿利托所說,遵循先例“并非不可動搖的律令”(not an inexorable command),而洛克納時代(1897-1937)的落幕和布朗案本身都是推翻先例的結果。但既然遵循先例是普通法傳統,這就意味著,對先例的突破需要更加充分的理由,需要證明先例中的決定是錯誤的,是與憲法結構和憲法歷史中更根本的原則相悖的。那阿利托們此時要在多布斯案中推翻羅伊案和凱西案的理由可能是什么呢?阿利托在判決書中說道,遵循先例的重要性在于,做出決定往往比做正確的決定更重要,然而對于憲法問題,做出正確的決定則更重要,但阿利托始終對于“錯誤程度堪比普萊西案”的羅伊案到底錯在哪里不置可否。如果該案的“錯誤”在于墮胎權問題不該是司法的產物,那正如上文所說,斯卡利亞和阿利托在海勒案中并不吝于作出司法決斷;如果該案的“錯誤”是墮胎權問題的實質錯誤,那他們就不可避免地需要和自由派就墮胎權本身的性質進行交鋒,哪怕交鋒本身違背了“司法權力的限度”。

在九十八頁的判決書草稿中,對于是否存在墮胎權的實質問題,阿利托試圖用數據說明,墮胎權在歷史上是沒有根基的(事實上,1973年以前反墮胎的法律都是為了保護母親的健康和醫護職業)。阿利托所謂“過往歷史和傳統中從不存在的權利”的指控,不僅指向羅伊案和凱西案,也直指2015年6月的同性婚姻合法化案(奧貝格費爾訴霍奇斯[Obergefell v. Hodges])。斯卡利亞曾在奧貝格費爾案的異議意見中指出,“過往人類歷史和傳統中,直到2001年的荷蘭之前,沒有任何一個人類社會允許同性婚姻的合法化”(Obergefell v. Hodges, 576 U.S. 644 [2015])。但是這種純粹訴諸歷史的論證注定是沒有前途的:在現代社會之前,人類社會不存在“個人權利”理念;在1776年之前,美利堅合眾國不存在“自由”理念;在1954年之前,美國法律也不承認種族融合才是真正的平等。1973年之前沒有制度上的“墮胎權”并不意味著這項權利本身不存在。

墮胎的權利:與“胚胎是不是人”無關

女性有沒有墮胎的憲法權利?女性有沒有殺害胚胎的憲法權利?看起來,關于墮胎權的實質討論在公共空間里是這樣的:保守派往往將墮胎權問題轉換為,女性有沒有殺人的憲法權利。保守派所轉換的這個問題包含了一個核心前提,即胚胎就是人,自由派的反駁則圍繞著保守派的這個核心前提展開。但事實上,自由保守兩派無論在憲法上,還是道德哲學上的爭論都并非如此簡單。對于墮胎權的討論與這個看起來十分重要的前提其實是無關的。一方面,胚胎是人,不代表女性的墮胎權不能成立,保守派并不當然勝利;另一方面,胚胎不是人,也不意味著女性的墮胎權當然成立,自由派于墮胎權的辯護還需要考慮胚胎的道德重要性帶來的挑戰。

哲學上對于墮胎權的辯護往往可以沿著兩條相反的道路進行。其一是茱迪斯·賈維斯·湯姆森(Judith Jarvis Thomson)的進路:承認廣大保守派的前提,胚胎是人,但依然可以證明女性擁有墮胎的道德權利。其二是羅納德·德沃金(Ronald Dworkin)的進路,認為胚胎不是人,或者說至少不是憲法意義上的人,但胚胎所具有的內在價值并不足以對女性的權利構成挑戰。盡管阿利托、斯卡利亞、托馬斯等法官歷來宣稱不存在“墮胎權”這種憲法權利,德沃金則主張,墮胎不僅是一種道德權利,也是具備憲法依據的憲法權利。

茱迪斯·賈維斯·湯姆森(1929-2020)

反對墮胎的廣大保守派通常主張,因為胚胎是人,人有生命權,雖然母親有身體自主權,但身體自主權在生命權面前分量太輕,因此不能為了身體自主殺死胚胎。而湯姆森的核心觀點是,胚胎是人也并不當然意味著墮胎是不可允許的(Judith Jarvis Thomson, “A Defense of Abortion,” Philosophy and Public Affairs Vol. 1, No. 1 [1971])。首先,如果胚胎威脅到母體的生命,那么就是母親的生命權與胚胎的生命權之間的沖突,出于自衛墮胎當然是可以允許的。

當然保守派會承認這種例外,而堅持在廣泛的非極端、非危及母親生命的情況下,墮胎是不可允許的:在除了與其他生命權相沖突的情況下,無可置喙的是,生命權是最重要的權利。這在湯姆森看來正是墮胎權討論中的混淆之源。一個人擁有生命權的確意味著,他擁有為延續自己生命而要滿足自己最低需求的權利,但是,那個或那些為了延續他生命的最低需求,可能正是他沒有權利要求的。如果我垂危的生命需要梅西撫摸我的額頭才能延續,我有權利這樣要求嗎?湯姆森舉了一個著名的小提琴手插管的例子來說明這個論斷。想象一下,你一覺醒來,發現有一根血管把你和國立愛樂樂團的首席小提琴手連在了一起,小提琴手的腎日漸衰竭,生命垂危,需要通過和你相連的血管,使用你的腎,維系他的生命。顯然,小提琴手不能出于他的生命權來要求使用你的腎,除非經過你的允許。如果你允許他使用,彰顯的是你的美德,但這并非是一種他可以主張的權利。湯姆森意在用這個例子類比孕婦與胚胎的關系:小提琴手沒有權利因為他有生命權而要求使用你的身體,就像胚胎沒有權利因為其有生命權而要求使用孕婦的身體。甚者,即便挽救小提琴手的生命對你來說代價極小,比如只需要使用你的身體一小時,這么做也不會對你造成任何傷害,即便你的拒絕可能是不體面的,或者說作為一個好人你不應該拒絕,他也依然無權這樣要求你(在湯姆森看來,你“應當”做某事,與你有“義務”或對方有“權利”做某事之間是不一樣的,參見氏著《權利的領域》[The Realm of Rights]第二、三章)。更何況,在以使用孕婦身體為代價維系胚胎生命的情境中,女性的付出是極大的,無論是懷孕中,還是生產后,無論是生理上、精神上,還是未來人生的發展上。做一個好撒瑪利亞人僅僅是一種美德而非道德義務,但反墮胎的法律卻要求女性做一個好撒瑪利亞人。

保守派當然可以說,湯姆森以上的類比論證都錯了,胚胎的重要性不僅僅在于人的生命,還在于胚胎和孕婦之間特別的道德關系,這種關系不同于你和小提琴手之間的關系。胚胎完全依賴母體而活,因而母親對于胚胎是有特殊的道德責任的,而作為兩個獨立個體,你和小提琴手、好撒瑪利亞人和受助者之間并沒有這種意義上的道德責任。湯姆森認為,這種特殊責任論證的效力是很有限的。它只能說明在以下這種情況下,母親和胚胎存在特殊責任:即懷孕是一種母親完全自愿的行為(強奸必須被排除),且母親完全沒有采取任何可能的措施防止懷孕發生。也就是說,如果女性采取了各種合理預防措施防止懷孕,那么她僅僅和胚胎之間存在生物學意義上的親子聯系,這并不能證成母親和胚胎之間的特殊責任。

總的來說,湯姆森論證了,在母親完全自愿懷孕的情形之外,胚胎的生命權無法被當然證成。即便墮胎是殺害,它并不等于不正當的殺害,而正當的殺害在道德上是可被允許的。

羅納德·德沃金(1931-2013)

德沃金對于墮胎權的辯護和湯姆森的進路幾乎是相反的。在德沃金看來,在羅伊案、凱西案等一系列憲法案件中,關鍵問題不是胚胎是否具有人格的形而上學問題,也不是它是否擁有靈魂的神學問題,而是它是否能被視作憲法上的人,是否能在憲法框架中享有和其他人同等重要的權利。德沃金對墮胎權的辯護包含三個層次:第一,胚胎不是憲法上的人。第二,胚胎雖然不是人,不享有和女性相對抗的人的權利,但胚胎也代表著生命的價值,所以國家依然可以保護它的利益,只不過保護胚胎的價值不能對抗女性生育自由和身體完整。第三,墮胎權不僅是道德權利,而且是得到體系性支持的憲法權利,即來自格里斯沃德案和艾森斯塔特案所確立的隱私權中的生育自主權(在德沃金看來,甚至第一修正案中的宗教自由也能給予墮胎權以保護,因為墮胎是一種個體的良心自由,而良心自由在憲法中往往被歸屬于宗教自由之下得到保護)。

德沃金認為很清楚的是,胚胎并不被視作憲法上的人。無論是支持墮胎權的羅伊案、凱西案,還是即將推翻墮胎權的多布斯案,其共享的憲法共識都是,胚胎不是人。如果胚胎是人,羅伊案的判決當然是錯的,因為胚胎作為人也享有第十四修正案中的“平等保護”。即使胚胎可能危及母體生命,以無辜胚胎生命為代價拯救母親生命都可能是錯的。如果胚胎是人,各州允許墮胎的立法就都應該廢除,聯邦最高法院不可能將墮胎即殺人問題交給各州立法自行解決,不會留給各州允許或禁止的空間。如果胚胎在憲法上被認為是人,阿利托更不可能聲稱“將墮胎問題還給各州立法機關,對于藍州可能更好,因為藍州可能覺得羅伊案和凱西案對于墮胎權的保護還是太有限了”。

但是胚胎不是人不等于論證結束了,更困難的工作才剛開始。聯邦最高法院的保守派對于墮胎權的挑戰正建立在“胚胎不是人”的憲法前提上。胚胎雖然不是憲法上的人,羅伊案和凱西案并不當然就是對的,因為胚胎即便不是人但也是一種生命形態,也承載了生命的內在價值,而國家常常為了非人類實體的內在價值而犧牲人類的權利。比如國家常常為了藝術與文化的內在價值提高稅率以資助博物館,或者為了瀕危物種的內在價值禁止一些人的活動等等。所以看起來國家完全可能有理由為了胚胎的價值,犧牲女性作為人類的權利。但出于三個理由,德沃金認為這個類比是不成立的(Ronald Dworkin, “Unenumerated Rights: Whether and How Roe Should Be Overruled,” The University of Chicago Law Review, Winter, 1992, Vol. 59, No. 1, pp. 411-413)。首先,正如湯姆森在對墮胎權的辯護中所說的那樣,為了胚胎的價值而要喪失的女性權利將是巨大且影響深遠的。凱西案中奧康納、肯尼迪和蘇特的多數意見清楚地表明了這一點,“女性平等參與經濟和社會生活的能力,是由其對自己在生育自由上的控制能力所促成的”。其次,如果是為了瀕危物種或藝術文化的內在價值而損害部分人類權利,這種妥協一般不涉及倫理,也不會帶來道德難題。但是為了胚胎的內在價值而犧牲人類權利,卻構成了一個涉及個人良心自由的根本道德問題,即什么是生命的內在價值,什么才叫對生命價值的尊重。再者,正因為對于胚胎的看法涉及如何看待人類生命,而生命的意義并不僅僅在于維系“生”(有時正是生命的意義要求墮胎),而是一個個體如何看待存在與意義、如何看待過好自己的生活的個人尊嚴問題,對于這些問題的信念屬于個人良心問題,不應受到國家的強制。因此墮胎禁令構成了對女性尊嚴的傷害——國家將某種生命觀、尊嚴觀強加在她身上,迫使她要做出和自己意志相悖的選擇。德沃金闡述的這一系列理由,正反映在前述凱西案中由奧康納主筆的多數判決中。

既然胚胎不是人,國家就不能為了保護它的內在價值而損害女性最基本的權利,在羅伊案和凱西案中所明確的這種個體權利完全可以找到憲法根基,它來自格里斯沃德案中所確立的隱私權。絕大多數保守派法官(博克可能是唯一的例外)都認為格里斯沃德案的判決是正確的,因此可以說,羅伊案和凱西案都是普通法中遵循先例傳統的產物。

2002年5月3日,華盛頓,支持墮胎權的男子舉出標語:“最高法院還想奪走什么權利?”

結語

對于關注近些年美國政治生態的人們來說,羅伊案即將被推翻稱不上是一個意外。但目前聯邦最高法院泄露出來的判決書是一個過于簡單并且失敗的論證。保守派總是訴諸歷史作為憲法的決定性證據,但歷史本身并沒有任何道德權威性。一個國家的歷史僅僅是對其過往的記錄,它有好有壞。無疑,任何國家的歷史,都充滿了灰暗的、骯臟的、亟需糾正的、無法被后人引以為傲的部分,比如美國歷史中的私刑泛濫、種族主義、性別歧視,這些歷史是無法因為如何漫長或多么根深蒂固而被正當化的。歷史或傳統只能是憲法解釋的起點,只能承擔一個門檻性而非決定性的角色,因為憲法解釋本身不是一項史學工作,對于憲法的解讀無可避免地是一種政治道德解讀,無可避免地要像斯卡利亞、阿利托所抗拒的那樣進行價值判斷。司法機關為什么有權在羅伊案中介入立法進行實質審查?哪些價值在憲法價值體系中處于核心位置?憲法支持什么樣的自由或隱私權?這些羅伊案中留下的最根本問題無法只通過歷史來回答,因為它們呈現的是無可回避的政治道德問題:個體該擁有什么樣的權利,才足以對抗國家的權威。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司