- +1

為什么我們一直對《老友記》念念不忘?

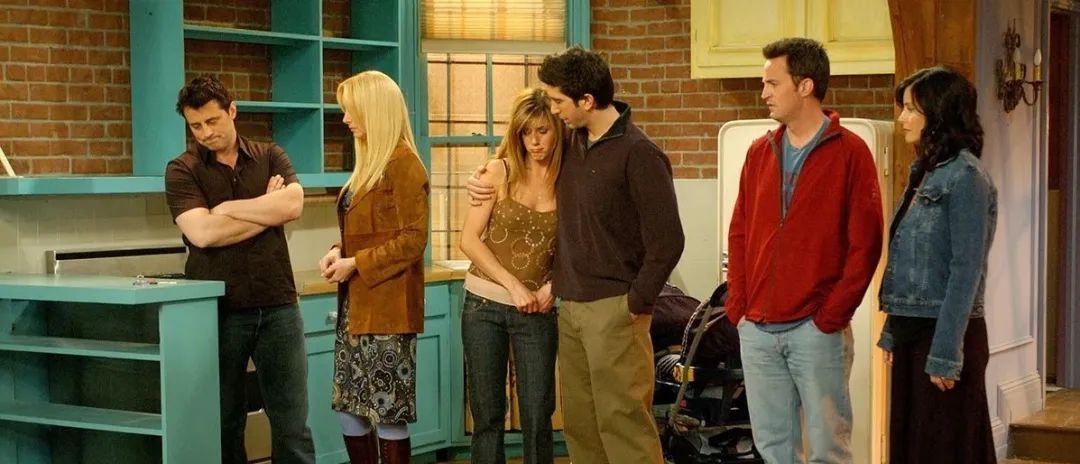

2004年的今天,《老友記》最后一集上映,延續了10年、共236集的《老友記》正式完結。這部圍繞6位身處紐約的普通年輕人展開的劇集,卻在全世界超過220個國家和地區播出。《老友記》的笑點與關懷,不僅美國人能分享,幾乎在全世界范圍內都不會造成理解和接受上的困難。

十年十季的《老友記》,更是代表了一代人的青春記憶。《老友記》如何真誠地讓這些年輕人的生活更顯真實?又如何獲得更好的“笑果”?在下文中,作者凱爾西·米勒探尋《老友記》幕后故事,尋找《老友記》如何成為經典的答案。

本文摘選自《我一直都在》,經出品方授權推送。

一起去倫敦和世界各地

文|凱爾西·米勒

1.“美國人不懂英式幽默”,《老友記》除外

全世界都知道“美國人不懂英式幽默”。美國人比較敏感,英式幽默過于晦澀難懂。美國人的幽默感就像好時巧克力一樣甜蜜簡單。很難說清楚這種差別源于什么時候,可能介于宗教改革和瑞奇·熱維斯出生之間的某個時間點。總之,這是美國人和英國人之間最顯著的文化差異之一。熱維斯曾說過:“美國人性格直爽,有話直說。我們英國人不到迫不得已,絕對不會說真心話。”

這個文化特點在“多愁善感”的《老友記》中體現得尤其到位。但是出乎意料的是,就算在今天,《老友記》仍然深受英國觀眾的喜愛。這部電視劇在劇終之后,劇集重播緊隨其后。即使在2015年,重播時的收視率仍呈上升態勢。

《老友記》于1995年春天登上英國的電視熒屏后,立刻大獲歡迎。1997年,考夫曼、布萊特和克萊恩計劃籌備第四季,英國民眾對該劇的喜愛近乎狂熱,現在似乎是嘗試新事物的最佳時機。在第三季低調收官的情況下,《老友記》第四季在倫敦以高調的方式贏得滿堂彩。

該劇有機會掀起新一輪浪潮。經歷了第三季的低潮后,第四季的火候恰到好處,不僅打造了《老友記》中經典的《水母事件》和《假派對》,還鋪設了有趣的故事線,比如菲比代孕、錢德勒和喬伊與凱西的三角戀,以及非常經典的《錢德勒去也門》。莫妮卡在第四季中“身體力行”,為我們帶來了從1到7的女性“性感帶”現場教學,還有后來成為喬伊口頭禪的“你最近怎么樣?”。這些情節都發生在“倫敦游”之前,而到了倫敦之后,還有更大的驚喜等著我們。

值得一提的是,第四季還有經典的《知識競賽》,甚至還有人將它列為《老友記》中最經典的一集。無論如何,這一集不僅創造了電視喜劇歷史上的收視率奇跡,同時也是觀眾公認的必看單集之一。

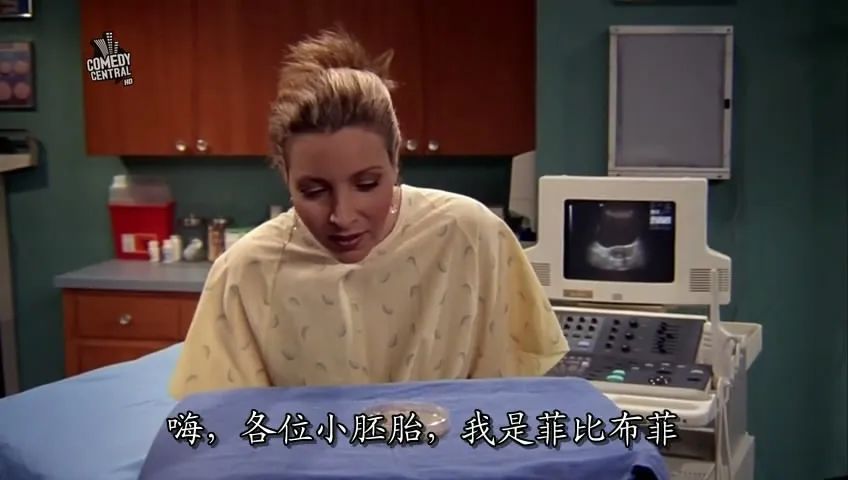

麗莎·庫卓發現自己懷孕后,劇組鋪設了這個“有名無實”的情節,一直持續到秋歇。雖然剛懷上不久,但她立刻告訴了考夫曼和克萊恩,她知道他們需要時間想對策。克萊恩后來解釋說:“我們不想再拍一部女主角穿著大衣拿著包放在肚子前面擋著的電視劇了。”因此,他們向庫卓提議:菲比將成為弟弟弗蘭克和他妻子愛麗絲的代孕媽媽,因為愛麗絲年紀比弗蘭克大,并且正在想辦法懷孕。剛開始,庫卓有些猶豫,她告訴制作人:“我現在剛懷孕。我知道情節對故事很有幫助。假如我的懷孕過程并不順利,我的角色會困在一個孕婦上。但愿一切順利。”在與考夫曼商量之后,他們繼續堅持這個想法,在必要的情況下,他們會有其他解決辦法。菲比懷孕的情節要出現在第四季的季中,毫無疑問,她需要做體外受精手術。值得慶幸的是,庫卓的懷孕過程很順利,在第11集中,菲比去醫院接受胚胎移植手術。

經典的《知識競賽》也出自這一季。這個故事情節源于現實生活,吉爾·康登和艾米·圖明·斯特勞斯共同創作了這一集,他們當時正在和團隊其他成員構思劇情,突然就想到了“誰最了解誰”的競賽。聯合制作人賽斯·柯蘭德認識一群編劇,他們在大學畢業后共同住在一幢房子里,他們曾經舉辦朋友圈瑣事競猜比賽,親自制作了“危險邊緣”風格的游戲板。《老友記》的編劇們馬上開始構思細節,并提出有可能的問題,讓喬伊和錢德勒對戰瑞秋和莫妮卡。編劇們甚至提高了門檻,加入了終極賭注:如果女生們贏得比賽,兩個男生將被迫拋棄小雞和小鴨;如果男生們贏了,他們會得到莫妮卡和瑞秋的公寓。鑒于這個原因,編劇們放大了比賽的情節,使劇情更飽滿、更詳細。

此外,布萊特一直想方設法讓出品盡可能簡單。首先是因為角色分散,并且需要額外的布景和演員,拍攝早期已經超出預算。另一方面,他們發現觀眾們最喜歡的場景就是六個主角出現在咖啡館或家里,就像第三季的經典集《沒人準備好》。這個室內競賽的想法非常棒。但是直到實際拍攝的那一天,布萊特和其他人才真正意識到它有多精彩。

在拍攝的那天晚上,觀眾從一開始就被迷住了,錄影棚內的笑聲此起彼伏。所有人都被菲比的故事吸引了,迫切地想知道她是否懷孕了。這個賭注沒有風險,畢竟這是《老友記》,但是代孕對于情景喜劇來說是一個并不尋常的情節,她也有可能無法成功懷孕。雖然比賽的結果有無數種可能。故事節奏開始很慢,瑞秋從雜貨店購物回家,而喬伊和錢德勒試圖猜測她買了什么。從這時候開始,故事就像滾雪球,節奏越來越快,最終變成了一場高風險競賽,當觀眾們終于跟上節奏時,布萊特說:“每個人都坐得不安穩了。”

布萊特和在場的工作人員都對現場情形做了記錄。現在,這已成了情景劇拍攝時必不可少的步驟。相比其他情景喜劇,《老友記》極其看重觀眾的反應,尤其是現場觀眾。編劇們把劇情編出來,但是真正決定劇情好壞的是觀眾。如果一個包袱沒有獲得預期的效果,編劇們會聚在一起,現場重寫劇本。主演們會讀幾句臺詞,并且弄清楚效果最好的是哪幾句。如果臺詞讓觀眾感到不快或無聊,他們會現場修改劇本并重拍。只要有必要,他們會像這樣一遍遍不斷嘗試。這意味著拍攝過程就像一場馬拉松,拍到凌晨一兩點是常事。有時候甚至會用一個清醒的觀眾替換另一個昏昏欲睡的觀眾。有時制作人會在拍攝間隙詢問觀眾的意見,讓聽懂了笑話的觀眾舉手。在某種程度上,克萊恩希望“取悅觀眾的手段能夠奏效”。更重要的是,用新鮮的方式取悅觀眾。考夫曼發現,《老友記》觀眾們的理解力越來越高,他說:“面對刻意制造的笑料,觀眾也會笑出聲,因為他們非常了解劇中人物,觀眾的表現已經超出我們的預料。”如果史威默垂頭喪氣地出現在舞臺上,還沒等他開口打招呼,觀眾們已經笑出了聲。

隨著這部劇的熱度越來越高,編劇的工作難度也越來越大,他們要達到觀眾的期望,而不是刻意迎合觀眾口味。觀眾們不僅熟悉《老友記》,而且對這部劇有感情,對于整部劇的節奏和基調非常了解。在第四季的某一集中,瑞秋向約書亞主動求婚,對方只和她有過四次約會,瑞秋此舉是為了搶先羅斯一步,此時羅斯剛與艾米麗(海倫·巴克森戴爾飾演)訂婚。行事荒謬的瑞秋本該是個很搞笑的劇情設置,但是在最初的劇本中,瑞秋求婚的場景被安排在羅斯宣布訂婚之后,這一切立刻從喜劇變成了悲劇。觀眾們為瑞秋感到傷心,不忍心笑話她。編劇們很快意識到他們無法扭轉目前的局面,決定按照原訂計劃繼續拍攝,但是把這個情節移到了下一集,讓瑞秋和觀眾們有時間平復情緒。考夫曼解釋道:“我們必須相信觀眾對劇情效果的判斷力。”

這也是這一集大獲成功的原因。康登和斯特勞斯的劇本濃縮了《老友記》中的所有最經典最純粹的元素:不需要特效,加入少數明星客串,再把故事的場景放在莫妮卡公寓。《知識競賽》匯集了最核心的角色,只有主角六人,相互比拼誰才是最合格的朋友。隨著競賽進入白熱化階段,笑料的質量和頻率也隨之增加。這一集呈現在觀眾眼前的時候,看起來似乎很輕松。但是根據克萊恩回憶,他們當時拍攝了大量問答競賽的鏡頭,盡可能達到最大的“笑果”。沒等觀眾們反應過來,女生們已經輸掉了公寓,他們真的要交換公寓了!這可不是噱頭,這個出乎所有人意料的情節真的發生了。經過了前20分鐘的劇情“洗禮”,這個結果似乎并不荒謬。男生們騎著大白狗雕塑駛入新公寓,“笑果”依然。

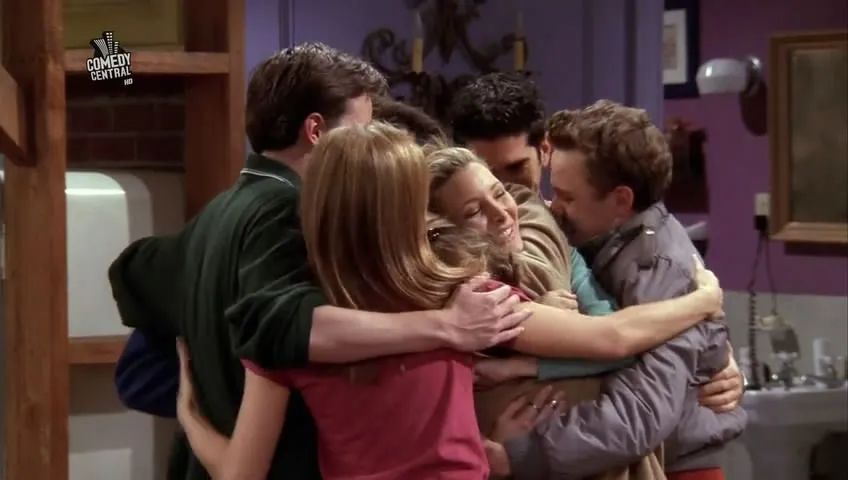

這一集的內容還涉及代孕、不孕癥和試管嬰兒。這一集之所以成為《老友記》中最具有標志性的一集,是因為它不僅帶來了高質量的喜劇效果,同時制造了扣人心弦的戲劇效果。在情景喜劇帶來的喧鬧中,現實生活也在同時上演,最終,菲比的故事更勝一籌。這集接近尾聲的時候,菲比走出衛生間,打斷了交換公寓的鬧劇,宣布了成功懷孕的消息。那一瞬間,主角們忘記了知識競賽,打鬧也停止了,所有人圍成圈擁抱菲比。一如往常,友誼最重要。

團團抱和小寶寶,沒有比這兩者更真誠的東西了。

即便如此,老友們還“席卷”了英國,獲得了和在美國一樣的效果,一定程度上轉變了英國年輕人的觀念。托比·布魯斯說:“當時的人們都有同樣的想法,親情的力量不復存在,現在最重要的是友情。”現在,布魯斯是電視劇編劇兼開發主管,《老友記》進入英國的時候,他只有十幾歲,生活在倫敦。當時美國電視產業正在想方設法吸引X世代,而英國電視業尚且沒有完全接受這種全新的文化潮流,當時,電視機在英國也不如美國那么普遍。

當時唯一能與《老友記》相提并論的英國電視劇是《淘氣男人》,布魯斯解釋道:“這部劇就像英國版《老友記》。”《淘氣男人》同樣講述了一群20歲出頭的年輕人,住在相鄰的公寓里,但是光從名字就能判斷,這部劇的風格更加粗俗。這部電視劇呈現了20世紀90年代英國流行的“少男文化”。這部劇具有一定的影響力,但是它的成功局限于特定的歷史時期、社會風潮和觀眾群。而《老友記》的成功不受這些因素限制。“《老友記》具有普遍意義,”布魯斯說,“它不僅讓你覺得自己獨一無二,同時又會把你帶入時代的大環境中。”他還說:“這也是美國文化特有的了不起的東西。”

2.第四季最后一集,《老友記》在倫敦

1998年3月,《老友記》主演和大部分劇組人員飛往倫敦拍攝《羅斯的婚禮》,這是第四季的最后一集,羅斯和英國女友艾米麗的遠距離閃電式戀愛故事即將達到最激動人心的時刻。這條故事線因為演員本人懷孕而進行了調整。拍攝期間,巴克森戴爾的第一個孩子即將出生。雖然艾米麗不是常駐角色,但她原本的出演時間更長。預產期臨近意味著整個劇情要加快進度,對此巴克森戴爾沒有任何意見。她在英國已經是家喻戶曉的明星,《老友記》為她帶來了意想不到的曝光率。幾年后,她回想起當時的情形:“我甚至沒辦法出門買牛奶。說實在的,我哪兒也去不了。我根本無法像普通人一樣生活。”巴克森戴爾很快意識到,她無法適應《老友記》和好萊塢帶來的聲望,這些都遠遠超出她的預料。她說:“在美國,你必須出人頭地。”巴克森戴爾深知自己并沒有好萊塢需要的“勃勃野心”。回到英國,她可以安心做個女演員,不必搶破頭做明星。她不需要靠《老友記》養活自己,而過度的曝光率會讓她無法正常生活。

1998年,《老友記》劇組抵達倫敦,粉絲們也全體出動,他們涌進城區,其中一些人來自幾百千米外的地方。庫卓的戲份已經在美國拍完了,她的角色懷著三胞胎,不能坐飛機。但是,其他戲份需要在倫敦城區或青春泉片場進行拍攝,劇組還需要在熱門景點或街頭取景拍攝。不管拍攝進行到哪里,粉絲們總能找到劇組。后來他們才知道,當地廣播電臺一得到小道消息,就會向公眾廣播劇組的行蹤。布萊特回憶稱:“我們就像電視劇版‘披頭士’,當時有一場戲,史威默、考克斯和巴克森戴爾都在,四周圍了1000多人,我們拍攝的時候,他們一直在尖叫。”一位警官把布萊特拉到一邊,告訴他或許應該休息一會兒,粉絲們只要拍到照片肯定就會離開。他讓演員暫停拍攝,并和粉絲們合影,令他意外的是,這個辦法真的奏效了。尖叫聲消失了,粉絲們開始拍照留念,之后很有禮貌地讓劇組繼續拍攝。布萊特說:“他們只不過想拍張好看的照片。”很多事情在倫敦變得不一樣。

但是,《老友記》沒有變,不管是效果還是拍攝方法。倫敦特輯也有許多明星客串,比如英國觀眾熟知的詹妮弗·桑德斯和休·勞瑞,還有一些不那么被觀眾熟知的名人,比如維珍航空公司總裁理查德·布蘭森和約克郡公爵夫人薩拉·弗格森。值得慶幸的是,他們的戲份都不多。客串明星帶來了不錯的效果,甚至連公爵夫人都發現她的人氣變高了。她和安德魯親王離婚后,一度成為各路小報攻擊的對象,但是觀眾們看到她在《老友記》中和喬伊一起戴著傻乎乎的大帽子之后,逐漸喜歡上了她。她說:“當時我一直是英國國民抨擊的對象,《老友記》的出現為我帶來了不小的安慰。”

不過本集最勁爆的內容沒有任何明星客串,卻收獲了電視劇史上觀眾最熱烈、最長時間的反應。克萊恩回憶道:“我們在床上發現莫妮卡和錢德勒的那一幕,現場瘋狂尖叫了大約兩分鐘,兩分鐘里只能聽到尖叫聲。”

讓莫妮卡和錢德勒走到一起是一個大膽的舉動。任何一對主角進入戀愛關系都會打破成員間已有的良好平衡關系。并且,和羅斯與瑞秋不同,兩人之間不曾有浪漫的過去,沒有暗戀,也沒有任何情感積累——除非事實并非如此。

回顧前幾季可以明顯看出來,編劇早就考慮讓他們在一起了。他們一步一步拋出細微、偶然的暗示,然后迅速把兩人埋入故事里、妙語間,或是更突出的浪漫糾葛中。有羅斯與瑞秋不間斷地發展,他們很容易被忽略,但莫妮卡與錢德勒的愛情種子早在第一季就被種下了。在《身世》一集中,當莫妮卡想要一個孩子時,錢德勒如此回答:“這樣吧,要是40歲的時候我們都沒結婚,你說我們倆生一個如何?”第三季里,他直言要做她的男朋友,我們還來不及知道他是不是認真的,莫妮卡便一笑置之。隨后,她用大段時間解釋他們絕不可能在一起的原因(主要因為他們是如此要好的朋友),甚至把觀眾們也都說服了。或者可以說,觀眾們至少應該被說服。在此之前,《老友記》從不在感情上含糊。某些時候角色可能并不開竅,但觀眾們永遠知情。典型的例子有:瑞秋遇到她的壞男孩(保羅)、離開的愛人(理查德)、錢德勒的珍妮絲以及“龍蝦說”。在任一場景下,結果都很清晰。我們都知道羅斯與瑞秋命中注定,盡管他們很多年都沒有在一起。沒有人等著看莫妮卡和錢德勒開花結果,因為他們之間看不出什么。

第三季的《昔日重現》是個例外,他們兩人的親密擁抱持續的時間稍微長了些。有那么一刻,似乎有事要發生,但隨后錢德勒像往常一樣用笑話打破了氣氛。《〈老友記〉傳說》中說,該集是專門用來考量觀眾對不同情侶組合的反應的——莫妮卡與喬伊、羅斯與菲比、錢德勒與瑞秋。結尾錢德勒與莫妮卡的瞬間十分短暫,又與之前的狂鬧(即羅斯與菲比在臺球桌上撕扯衣服)形成對比,以至于被完全忘記了。回想起來,這像是傳遞給觀眾的一個巨大而久遠的信號,但是在那一集的情景下,這更像是一個惡作劇。

這就是在倫敦時兩人的感情被揭穿時令人吃驚——受歡迎的那種——的原因。錢德勒和莫妮卡不是從一開始就表現得很明顯的情侶,但編劇也為此打足了基礎,使得這一結合不顯得違和。這一扭轉完成得很完美。

最終集于拍攝后兩個月播出,幸好在倫敦的策略似乎奏效了。英美兩國觀眾一同收看;批評家們好像并沒有被明星與皇室成員的客串困擾——但愿是因為該集劇情扣人心弦的程度超過了客串舉措的驚險程度:錢德勒和莫妮卡在一起?!羅斯喊了瑞秋的名字!一些英國評論家理所當然地對于英國人被描寫為一群沉悶、缺乏幽默感、“如果不是因為美國人的幫助只能說德語”的勢利小人而不滿。但是,即便如此,這部劇在海外的人氣也并沒有減弱。什么都不能阻擋《老友記》——感傷的故事不能,弗吉(公爵夫人)不能,甚至對第二次世界大戰的提及也不能。就算《老友記》表現得像一位喧鬧的游客,它仍然是來自美國的優秀劇集。

3.其他國家的“《老友記》”

《老友記》的影響范圍同樣也在增長。當時,該劇在全世界20多個國家播放,包括巴西、澳大利亞、保加利亞、瑞典及大多數西歐國家。最終,這個數字增長至135個。許多國家迅速制作了自己的“《老友記》”,均獲得了不同程度的成功。印度的《你好,朋友》持續時間不足兩年,而西班牙的《七人行》則成為西班牙最長壽的喜劇之一。

走出美國,《老友記》效應同樣發展到了熒幕之外。伴隨該劇出口的是咖啡館連鎖店的相繼涌現(彼時星巴克還未席卷全球),即便在傳統茶飲市場也是如此。薩哈爾·哈希米,倫敦咖啡共和國的共同創始人說,剛開始營業時,“人們不知道這是什么東西”。在這個國家,大家都游走于酒館而非咖啡館。倫敦咖啡共和國的第一家店在1995年開張,正是《老友記》來到英國的那一年,很快顧客們便注意到了。“我們以‘《老友記》式’咖啡館聞名。”哈希米說道。印度的“每日咖啡”(Café Coffee Day)始于1996年并迅速擴展到超過1000家門店。在這之前,咖啡只在某些印度南部地區較為常見,自英國統治以來,茶才是這個國家的主要飲料。但現在,另一股強勁的西風穿過電視屏幕進入了印度。

有些人將《老友記》視為一縷新氣息,記者肖伊布·丹尼亞爾認為該劇幫助印度擺脫了“殖民陰影”。這是另一種形式的入侵,他在2014年寫道,但是受到了年輕觀眾的廣泛歡迎。“學校里幾乎所有人都在看《老友記》。”他回憶道。成長過程中,他和同齡人一同接受了該劇里的美國語言,也接受了有關約會與性愛的開放。“事實上,”他寫道,“《老友記》可能是印度對性的態度轉變的最大原因。”

丹尼亞爾顯然將其視為一種積極的轉變,但是,這當然不能代表所有印度人——這個國家對婚姻與性愛有他們自己的受歷史影響的復雜價值觀。電影制作人帕洛瑪·索尼同樣在印度看《老友記》長大,她直言對其影響的擔憂。在2018年的一則視頻中,她指出《老友記》中充斥著性別歧視和糟糕的關系模式。“我怕像《老友記》一樣的劇集會將負面的刻板印象合理化,給它們刻上來自美國的贊成意見。”索尼說道。

在其他國家,這部電視劇中對美國年輕人生活的刻畫也面對著不同程度的興奮與憂慮。事實上,越多人喜愛《老友記》,這個問題就越緊迫:《老友記》效應是好事嗎?如果是好事,那究竟對誰來說是好事?有一點是肯定的:《老友記》效應很強大。丹尼亞爾這樣的年輕人在“每日咖啡”排隊便是最好的證明。他寫道:“《老友記》能讓茶為其讓路,這是其深遠影響的另一標志。”

需要注意的是,很多印度人仍然喝茶(且至少有些美國人也不喝咖啡)。單憑《老友記》一己之力便促成當代咖啡文化的興起,這一說法與事實還是有很大一段距離的。《老友記》引發的潮流(除了瑞秋之外)其實很少,但它將無數潮流撿起并放大,然后傳播到世界各地。

時尚或許是《老友記》效應的最典型例子。“《老友記》證明,不是只有《時尚》封面上的東西才叫時髦,”時裝史學家金伯利·克里斯曼-坎貝爾說,“它很好地記錄了真正的時尚。”有非常多注重時尚的電視劇(如《飛越比弗利》)與電影(如《獨領風騷》)為角色選擇的服裝是設計師造型的低端版,而《老友記》則展示了“真實”服裝的高端版。它跳過那個時代最極端、最特定的潮流(如垃圾搖滾或哥特),一直保持休閑風格:短款T恤、卡其褲、黑色系帶連衣裙以及從不間斷的牛仔褲配球鞋。坎貝爾說,六位角色的造型也略微不同,“就算你無法認同所有人的風格,也至少會認同其中一個”。不過,你無法在《時尚》封面上描繪出他們任意一位,也許在GAP廣告里還可以。

但是,在1999年,他們的服裝造型登上了法國時尚雜志《虹》。以“讓我們做朋友”為題的跨頁中,六位模特(三男三女)與主演們有著驚人的相似之處。拍照的布景也受該劇啟發:一張照片中,模特們站在一張足球桌旁;另一張照片中,他們圍坐在電視機前,吃著爆米花;幾張照片中,模特們在玩美式足球(顯然是在一個歐洲足球場上)。雖然看起來是一個高端時尚拍攝,但模特們穿得就像《老友記》里那樣:T恤、人字拖,甚至錢德勒式的經典毛衣背心。

紐約大學服裝研究主任南希·迪爾在《現代時尚史》一書中引用了這張照片,用來證明《老友記》對全球時尚產業的影響。她說:“休閑化逐漸發生了。”隨著該劇傳播至新的國家,整個西方世界突然開始打扮成20多歲的半失業美國人,在咖啡館里閑逛。迪爾說,在某種程度上,正是這些魅力四射的主演們推銷了這種形象,“時尚遠不只是衣服,而是穿衣服的方式,是手勢,也是人們的行為方式”。

但除了那些短款T恤和摩卡奇諾(摩卡+卡布奇諾),《老友記》也推銷了其他東西。這便是美國——具體來說是紐約的思想。“紐約從不過時,”迪爾說,

“但是《老友記》《宋飛正傳》,還有《欲望都市》——他們確實對紐約年輕人的時尚貢獻頗多。某種程度來講,他們消除了有關紐約遙不可及、過分精英、過分昂貴的想法,以及所有這類事情。不過,在這些電視劇中,紐約被描述成了一方樂土。”

本文節選自

《我一直都在》

副標題: 《老友記》幕后的故事

作者:[美] 凱爾西·米勒

譯者:FIX字幕俠

出版社:北京時代華文書局

出版年:2021-11-1

原標題:《為什么我們一直對《老友記》念念不忘?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司