- +1

人倫日用間的中華教化:滇西南不同族群生活世界的知識社會學解釋

“一部中國史,就是一部各民族交融匯聚成多元一體中華民族的歷史,就是各民族共同締 造、發展、鞏固統一的偉大祖國的歷史。”[1]這是先人們留給我們的豐厚遺產,是中華民族歷經艱難險阻而生生不息之根與魂。各民族像石榴籽一樣緊緊擁抱在一起,是對中華民族共同體自在性狀態的一種生動描述,中華民族命運共同體之自覺意識與凝聚力,在百年未有之大變局中更凸顯超乎尋常的意義。中華民族共同體的“自在”與 “自覺”是一個相互銜接、綿延不斷的發展歷程,而非呈絕然斷裂之二元對立狀態[2]; 在時空經緯交織過程中,中華廣土眾民共同接受的倫理價值、歷史敘述與嵌入社會事實中的文化共同性彼此疊加,前現代“自在”的、無意識的文化共同性恰恰是具有凝聚力的中華民族共同體之基礎。(本文同時使用民族和族群兩個概念,中華民族作為民族的實體,以民族之名稱之,境內的次一級群體則稱之為族群。鑒于已有研究將“民族”稱謂同時用于“中華民族”和滿族、蒙古族、回族、藏族等次一級群體,或將次一級群體稱為民族單元,在本文引用中一并尊重。讀者可以結合上下文理解“民族”概念所對應的具體對象: 民族實體或次一級群體。)

近年來有關中華民族共同體由“自在”發 展為“自覺”的認同意識,學界有著多方面的論述,包括歷史脈絡、政治經濟格局以及由文化交流、軍事行動、移民、通商形成的中原與邊緣地區的互通交融等。在定位中華民族內部廣土眾民之互動、認識擁有大一統文化傳統的中華民族歷史脈絡等方面,簡單地照搬歐美知識體系和概念話語作為理想模型和表達載體,產生了相當多理論和現實方面的困擾,這個世紀難題一直延續至今[3]。顯然,從中華民族自身的歷史傳統及當前處境的社會事實出發,梳理“中華民族是一個”的史實與田野調查資料,有助于深化對中華民族多元一體格局整體性的客觀認識,進而發展出具有解釋性的理論有著相當的迫切性。

本文圖片均由作者提供。

位于大中華一隅的滇西南地區地形復雜、族群眾多,在高地或壩區有“許許多多分散存在的民族單元”,其生活世界普遍存在著追求崇德報功的天地信仰和祖先崇拜的實踐,不僅是費孝通定義的中華民族 “各具個性的多元統一體” 在生活世界的真實呈現[4],而且由于共享的信仰價值歷經歲月積淀于集體無意識層面,遂使“我中有你、你中有我”的文化共同性顯示為日用而不知的實踐樣貌。在本文中,筆者將基于對滇西南不同族群社會生活的田野觀察,借助不以任何一種文明形態為標準版本的知識社會學視角———人們日常生活所理解的現實,即是一個具有主觀意義的規整的世界[5],認識當地民眾日常生活“此時”狀態的社會實在和意義系統所呈現的中華民族文化共同性。筆者試圖描述并揭示以孔儒傳統為核心的中華“教化系統”在滇西南社會生活世界中內化為地方性“社會知識庫”,嵌入日常生活中的神道設教原則和敬天法祖實踐與當地文化習俗相結合,使中華教化得以積淀為一種超越地域、超越民族單元“此時此地”的形式多樣的社會事實,以印證中華民族多元一體格局的文化共同性不是任何人想象出來的,也不是一個空洞的概念,而是“自在”于生活世界的人倫日用之中。

一、生活世界中的中華教化

20世紀40年代,人類學家許烺光對位于滇西大理白族自治州 (以下簡稱大理)的喜洲鎮進行了田野研究,出版了對認識中國社會有著重大影響的著作《祖蔭下》。許烺光將“祖先的庇蔭”作為一種社會行為和社會制度,生活在“祖蔭下”的喜洲人的家族文化被視為整體中國的代表,不僅與其研究的云南境內的其他村鎮相符合,甚至在更廣泛的中國城鄉也能發現類似的特征[4]。毋庸諱言,國內外學界對許氏此項研究有不同看法,主要集中于兩點: 一是西南大理的社會生活場景能否代表偌大的中國,一是被稱為 “民家”的喜洲人在數年后被識別為白族。作為對中國家族制度和文化的研究著述,其研究對象在族源上出現如此大的變化,受到質疑在所難免,“一向以少數民族文化著稱的西南地區, 真的有那么‘中國’么?”[6][7]

筆者認為許氏《祖蔭下》筆下的喜洲人被識別為白族,似乎并沒有改變其生活世界中家族文化普遍存在的社會事實,而以喜洲“白族人”“祖蔭下” 通行的社會場景來代表中國社會的祖先崇拜信仰實踐,無疑是證明了這群人無論在族源和族籍名稱上出現任何變化,其生活世界的基本認同和基本行動內容依然故我地存在,沒有糾結。“經歷了民族識別的西鎮(喜洲)人認同于白族,同時也認同漢族人起源,......并沒有改變他們的祭祀文化,......這種情況至今還在延續 。”[8] 在筆者近期對喜洲的田野觀察中不僅有 類似的發現,而且在大理洱源鳳羽鎮鳳翔村這個依舊相對完整的“白族”村落也有同樣狀況的存在。生活世界是由多重現實組成的,不同族群間“你來我去、我來你去、我中有你、你中有我”相處互動自然形成的共存模式,在統一的政體和經濟體系下發展出中華文化的共性和“多元一體”的整體框架[9]。而許氏以喜洲人“祖蔭下”的生活世界為我們提供了一個理解存在于中華民族中超越時空、地域和族群差異的文化共同性的絕佳案例。

中華民族多元一體格局在歷史長河中發展形成由多種因素促成,傳統中國作為自成一天下格局的帝國文明體,重文化屬性而淡薄民族單元的屬性、且具高度開放性,強調以“禮”的秩序實現“道德教化”,是否屬于該文化共同體取決于“禮”的獲得或喪失。以生活方式、生產方式及以此為基礎形成的行動方式、價值觀為代表的文明方式[10],使中華民族文化共同性和共同體意識得以在歷史脈絡中逐漸生成。美國的中國學奠基人費正清(John King Fairbank)有這樣的觀察: “中國文化(生活方式)是比民族主義更為基本的東西。”[11]中華民族在祖先血緣脈絡上和文化傳統脈絡上是多源的,其中儒家思想體系是中華文明共同體的主脈,在各族群互動中構成內部融合的機制[12]。值得關注的是,以孔儒思想為核心認識世界和解釋世界的中華信仰教化體系自成一脈回應人們安身立命的問題,通過“神道設教”的方式在世俗生活中確立道德原則以實現社會的公序良俗,而無意于建立邊界清晰、排他性的宗教組織及神學制度。

紅河哈尼族彝族自治州建水縣文廟

因以孔儒傳統為核心的中華教化系統在開放中包容各種差異性,“中國、戎夷五方之民,皆有性也,不可推移”[13],“修其教不易其俗,齊其政不易其宜”[13]。一方面,道德教化和知識教化遵循“有教無類”的原則,不分族類、貧富和智愚,凡人皆可因接受教育而涵養道德并培育服務社會之能力,“使每個人感覺到都站在平等的地位上”[14]; 另一方面,注重以家庭為基礎的人倫關系,從親子之愛啟發道德自覺,從而 使長幼有序、尊祖敬宗的信仰實踐建立在人之常情之上。“是故圣人作禮以教人,使人以有禮,知自別于禽獸。”[13]這種基于人類基本情感產生出的社會意義和價值系統,強調道德的普適性、包容族群的差異性,故具有更普遍的可接受性和付諸實踐的有效性[15],成為民眾日用而不知的日常社會事實。從始建于元朝至元二十二年(公元 1285年)紅河哈尼族彝族自治州建水縣文廟的格制規模,我們可知制度性儒學教化對西南地區的滲透影響,而彌漫性或社會性儒學的下沉與民間祭祀儀式及崇拜活動的相結合,令儒學價值成為滇西南高山縱谷或壩上民眾生活世界的一部分。

知識社會學意在觀察分析日常生活現實,對社會中的普通人來說,當自身行為帶有主觀意義時,日常生活世界乃是理所當然的現實[5]。人倫日用既是普通人通過常識得以感受到的現實,也是一個具有主觀意義的規整的世界。“日常生活世界從一開始就是意義的宇宙,......是一種意義結構(A Texture of Meaning) ”[16]。中華教化通過政令方式、文化傳遞、商貿交通及人口遷移等各種渠道進入滇西南各族群生活世界,與民眾固有倫理情感相呼應且化為日常實踐,并逐漸成為具有傳統意義的地方性知識。筆者在滇西南族群民眾日常生活中觀察到那些表現文化共同性的社會事實,其實多數是處于日用而不知的自在狀態。這是經歷了長時間的積累、加諸各種不同形式的文化碰撞,才產生這種“社會知識庫(Social Stock of Knowledge)”,代代相傳并在日常生活中理所當然的存在[5]。常被視為邊緣地區的滇西南,無論政治-文化歷史敘述有多少種版本、權力管制如何屢有更迭以及族群間邊界混亂認知模糊的普遍存在[17],似乎都無法改變知識社會學強調的“此時”“此地”民眾生活世界所呈現的某些信仰價值、儀式實踐等與中華教化原則的高度相關,足以確認嵌入其生活世界的意義系統與中華教化的同源性,并使這個“自在”的民族實體得以養成共同體的凝聚力。

二、人倫日用間的信仰與實踐

中華教化原則從對現世社會的關懷出發,發展出基于人倫價值的社會規范,強調現實生活是一個“充滿意義,并以倫理為導向的宇宙”[18]。 日常生活中的禮儀制度大量保留了超自然的因素,故而極易得到前現代民眾的呼應接納并與其固有的儀式相融合,遂能超越不同宗教、族群和廣闊地域。中華本土信仰因其高度開放性,形成了“多元通和模式,基本上適應了多民族多宗教的國情,與農業文明、家族社會形成和諧關系 。”[19] 通過“神道設教”原則嵌入地方性生活世界,形成追求文明秩序與信仰教化互為表里、彼此互動的社會機制。所謂“道在倫常日用之中”是針對不同階層,“圣人明知之(指祭祀),士君子安行之;官人以為守,百姓以成俗。其在君子,以為人道也;其在百姓,以為鬼事也”[20]。在“人倫日用”中面對生命中的終極境遇,確定一套安身立命的信仰與實踐方式。諸如:對超越性的天地信仰,包括“順天、應時、知足、信命”和天、地、冥界及鬼神等的信仰崇拜;崇功報德神化對國家社稷和民眾有功績 者,包括孔子、文昌帝君和大量地方性神靈的信仰;踐行慎終追遠的孝親之義,所謂 “生事之以禮,死葬之以禮,祭之以禮”[21], 對血親的供奉、祭祀儀式以及光宗耀祖的觀念。

“百里不同風,千里不同俗”,從地理距離上看無論是到了西南的云南,抑或到了東南的福建,都能體會“山高皇帝遠”的表述委實不虛。以儒學道德觀念和禮治秩序為核心的中華教化向民間及四方滲透彌漫的過程中,無不經歷著與各地不同文化相互磨合與適應。恰如鄭振滿在討論福建莆田地方性的宗族和宗教時,發現“都不可能原封不動地推行于民間,而是必須與本地的社會文化有機結合,才有可能落地生根,形成普遍的社會 規范。”[22] 加上中華教化系統本身就是建立在基本人情之上,強調“修其教不易其俗”的開放性和彈性,故而在不同地域和族群的社會實踐中,呈現出豐富且多元的形式樣態。如洞經會是在云南建水、大理和德宏等地流行的民間信仰組織,供奉對象包括儒道釋三教的孔子、文昌帝君、元始天尊、太上老君、關帝、岳飛和觀音等,借助儒家思想來解釋神靈崇拜的倫理性———文昌帝君是 “至孝至仁”、岳飛是 “孝德忠義”、關圣帝君是 “盡忠大義”、土地神是 “存仁存恕,至正至明”等,不一而足,均是彰顯孔儒的忠孝仁義等價值[23]。

以下結合滇西南民眾生活世界中的信仰與實踐,呈現中華教化在滇西南一隅化民成俗、涵濡出作為基本社會事實的文化共同性。

(一) 日用而不知的“天地國/君親師” 信仰

敬拜天地、祖先、圣賢是中華教化的核心信仰,是維持社會規范的禮儀制度的基本內容,從人類基本情感和意義獲得出發,將個人、家庭、 社會與天下秩序切合起來。“禮有三本:天地者,生之本也;先祖者,類之本也;君師者,治之本也。”[20]“天地君親師”作為民眾踐行“禮”的直接對象,通過信仰儀式的方式聯結起個人、家庭、社會以及國家。如錢穆所觀察的那樣,貫穿此下兩千年,(天地君親師)五字深入 人心,常掛口頭,其在中國文化、中國人生中之意義價值之重大,自可想象。祭天地、祭祖先與尊師敬道(祭拜孔圣人)是中華教化傳統在日常生活的具體體現,至今在民間仍然以不同方式延續著。余英時曾好奇地探尋“天地君親師”的紅紙條怎樣開始在中國社會上流行起來的,發現明末清初的魏禮(和公,1629-1695)已經將“天地君親師” 五字視為里巷常談。這個時期西南的苗族、布依族中開始修家譜和供奉“天地 君親師”字樣的牌位。封建帝制結束后,這五個字依然是延續在百姓生活世界中的存在,魯迅在《我的第一個師父》 一文中也提到說: “我家的正屋的中央,供著一塊牌位,‘天地君親師’。”余英時觀察到民國以降“天地國親師”五個大字取代了“天地君親師”,貼在放祖先牌位的廳堂中間的墻上[24]。

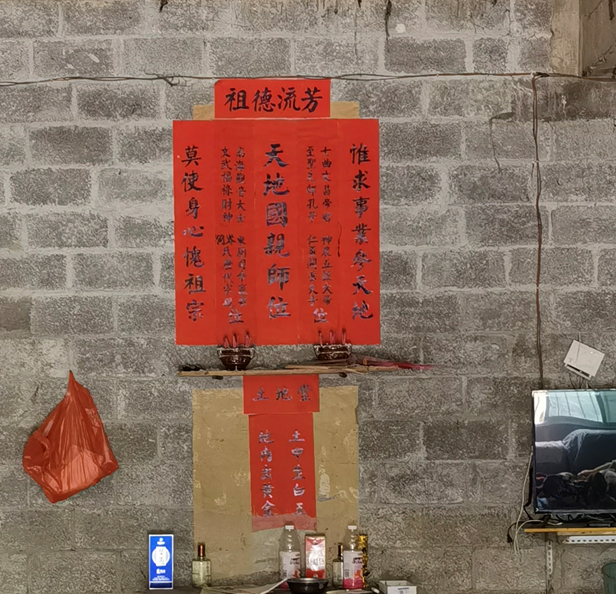

納西族家中供奉的“天地國親師”位

代表著中華教化的這五個字及其背后的價值系統被李澤厚毫不夸張地稱為“這就是中國的宗教”[25],普遍地存在于滇西南一些族群生活世界中,從空間上觀察,或據于堂屋正中央、或在院子專門設龕、或設置在廚房灶間;對很多生活其中的人來說,作為家的一部分熟悉得若左手和右手一樣,“日用而不知則是最為恰當的表述。或可謂社會實在“在此”的意義,“日常生活現實是理所當然的,它簡單地存在著,并不需要額外的論證。”[5]筆者觀察到在德宏傣族景頗族自治州的傣族、景頗族、阿昌族和當地漢族,保山市騰沖的佤族和漢族,大理白族自治州的白族,麗江市玉龍納西族自治縣的納西族,紅河哈尼族彝族自治州彌勒市的壯族、傣族等民眾家戶堂屋家龕或院中天地堂,供奉著的“天地國親師”有的寫在紅紙上,有的刻在木制牌位上或是做成紙質印刷品。當然,家龕的供奉除了這五個字還有其他的內容,如本家宗祖香位、灶君與土地等,分別列在“五福堂”“流芳堂”“奏善堂”下。一般配有對聯,各家對聯的內容并不完全一致,在此抄錄盈江傣族董氏家的三組對聯: “天地人三才定位家興財旺,福祿壽四喜同堂業順資豐”;“宗祖英明福祿齊臻世世顯,子孫賢孝富貴雙全代代連”; “府君垂恩澤福賜祿延壽算,土地現寶發富顯貴享榮昌”。2021年7月14日筆者到了彌勒江邊鄉,詢問小中寨的張姓書記家堂是否供有“天地國親師”,他毫不遲疑地回答說沒有(在訪談中得知,當地人將供有“天地國親師”牌位的家龕稱為“天地堂”)。我們隨著他到了位于山上的小中寨,一個壯族人聚居的村寨,發現不僅他的家堂中供奉著“天地國親師”、祖宗、土地、灶君、財神的家龕,其鄰居的家堂也大都如是,所不同的是因姓氏之異,各家戶的歷代祖先前都冠上自家姓氏。

貴州布依族家中供奉的“天地國親師”位

筆者所及之處,因族群不同、地理環境不同以及與文化中心距離等各種因素,對于在此重描的“天地國親師”相關信仰的供奉方式或稱謂有不少的差異,甚至有些民眾家庭只有供祖先的家龕等。如大理鳳羽白族李氏宅院,北廂與東廂之間是照壁,照壁內設 “天地堂”神龕,供奉天地神牌位,這是整個院子中最神圣的地方,每年春節都要在神龕貼對聯,常見的對聯是“敬天地日月,報父母深恩”或“上天多奏善,達地廣言功”[26]。如上所述,祭天地、祭祖先與祭圣人等,源于人性人情之自覺而形成的共有文化感和價值系統,以日用而不知的狀態昭示著中華民族文化共同性的存在。

(二)倫理規范從觀念到具象呈現

中華教化禮治秩序的道德觀念和日常實踐互為表里,廣泛地呈現于中華民族共享的文化符號中,無論地理上山川隔絕、各地方言障礙以及族群間習相遠之界限,似乎都未能影響某些核心的共享文化符號在各自生活世界的存在和延續,以共生的方式滲透到各地民眾的思想觀念和日常生活中[27],使之具有普遍性的人生意義和價值并起到社會規范性作用。

中華教化關注人類的基本情感,以親屬關系為中心形成的社會網絡是世俗生活中道德原則的關注點。從自己推出去的和自己發生社會關系的人群,形成長幼、親疏的秩序[28]。“弟子入則孝,出則悌,謹而信,泛愛眾,而親仁。行有余力,則以學文。”

[21] “ 老吾老 ,以及人之老; 幼吾幼,以及人之幼”[29],由此可見,作為社會意義體系的倫理規范和道德要素源于并最終維系著由家出發的社會關系,而普遍的家族主義使崇德報功理想將家與國連接起來,故而與家相關的各種規范就具有了超越私德的更大意義。所謂“古之欲明明德于天下者,......心正而后身修,身修而后家齊,家齊而后國治,國治而后天下平。”[13]禮義廉恥、忠信孝悌、勤儉養德等規矩,是指向個體社會化的基本內容,由此家教就顯得尤為重要。“禮并不是靠一個外在的權力來推行的,而是從教化中養成了個人的敬畏之感, 使人服膺”[28]。家庭規矩和訓誡是中華教化在生活世界的組成部分,常常與宗族的姓氏連在一起,如《顏氏家訓》《朱子家訓》等不一而足,其背后是一個共同接受的歷史敘述和倫理道德秩序。以特定理念作為某宗族姓氏的道德符號,不限于某一狹義的家庭,而是漸次成為擴展家族共同尊崇的價值,比如世代傳頌的“張公百忍”的故事(據《舊唐書·孝友傳·張公藝》記載,張公藝九世同居,唐高宗問他睦族之道,張公藝提筆寫了一百多個“忍”字遞給皇帝。張公藝去世后,后人為紀念這位“忍、孝”治家的賢人,修建了“百忍堂”,因此后世姓張的多以“百忍家聲”為族號),作為教化典范廣布于中華域內不同地區和族群社會中。

“百忍家聲”是張氏家族所崇尚的家風,在各地張氏以不同方式承續彰顯。如“兩銘世業,百忍家聲”是南宋理學家張栻湖南后人的祖聯[30],河北清河張氏宗祠的堂號是 “百忍堂”,等等。紅河哈尼族彝族自治州建水縣的團山張氏將“張公百忍”作為在滇西南家族子嗣繁盛、商業發展的道德符號,據張氏族譜記載:明代洪武年間,張姓始祖張福由江西饒州府鄱陽縣入滇貿易,與當地彝族女子成婚,在團山建村繁衍生息,延續 “百忍家風”。其家訓是“一勤天下無難事,百忍堂中有太和”。

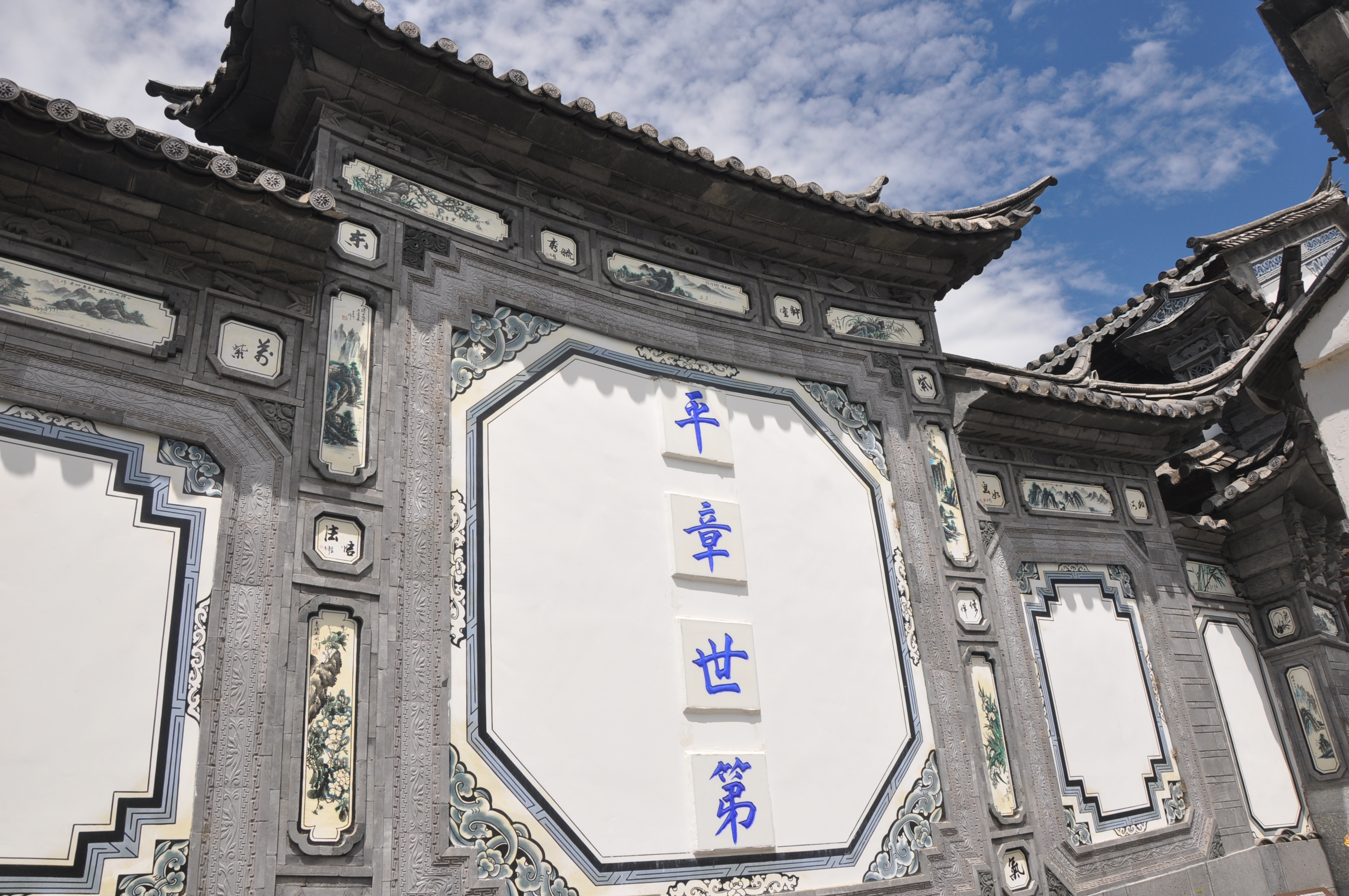

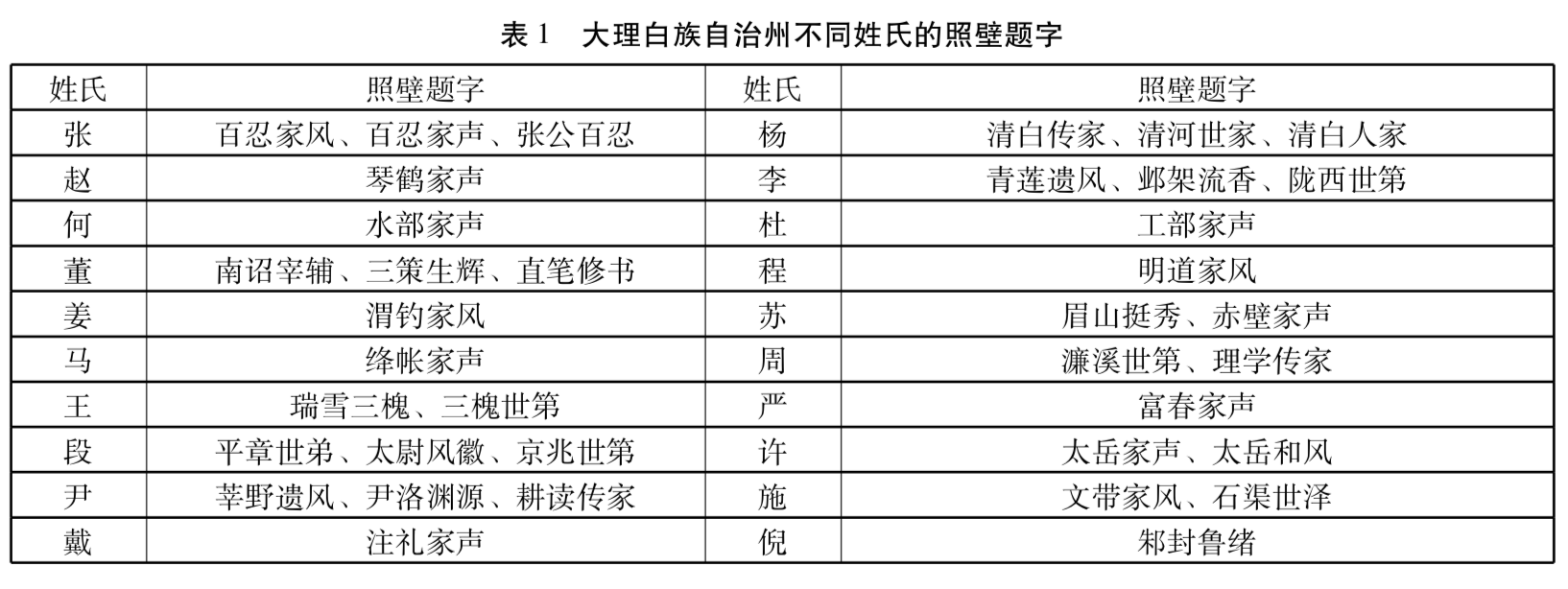

如果說團山張氏百忍家風或是源于來自江西祖先的一脈傳承,那么大理白族民居則通過獨特的建筑形式,將每個姓氏追求的家風用大字題寫在照壁上,“照壁題字內容十分講究,一般為一名四字,按主人姓氏所題”[31],既是對外展示本族特有的家風傳承,也是對家庭成員普遍的道德規約。筆者發現在喜洲鎮周城村、鳳羽鎮鳳翔村等白族村落至今依舊保持著民居照壁題字的家風傳承,不同家族的照壁有著相異的題字,熟悉的人看到照壁上的題字就能立刻辨識出該戶人家的姓氏。下面簡單列舉幾個不同姓氏的照壁題字(如表1所示)以說明。

每戶照壁題字背后都有來自該姓氏祖上某著名人物的典故,因其品行嘉言符合中華教化的價值理想和禮儀規范,故而成為后代子孫乃至中華民族傳承的典范。如李氏照壁題的 “青蓮遺風”,青蓮代表唐朝大詩人李白,希望后人像李白一樣飽讀詩書;張氏照壁題的是“百忍家聲”,恪守張氏祖先“忍為高、和為貴”的家訓,以期“家 和萬事興”;楊氏照壁題的是“清白傳家”或“清白人家”,典故出自東漢楊震清白為官,后世要謹守潔身自好的家規;王氏照壁題的是“三槐流芳”,源于蘇軾在《三槐堂銘》中記述的北宋大臣王祜植三槐的經過,盛贊王祜子孫后代仁德賢能者;周氏照壁題的是 “濂溪世第”“理學傳家”,則是與北宋理學創始人周敦頤有關,因他自號“濂溪”,彰顯家族的文化傳承。

三坊一照壁、四合五天井的民居不僅是匠心獨具的建筑,更是中華傳統理念、生存智慧、建筑藝術與地理環境互動的文化呈現,如此鮮明一致性的風格是長期文化積淀的結果呈現。故從當下時間橫截面的“此時”“此地”觀察,一幅幅照壁題字將家風、家規與傳承結合起來,以成規模系統的方式將中華民族共有的道德理想、價值取向和歷史敘事嵌入民居的日常形態之中,其社會價值絕非僅屬于某一姓氏;倫理規范和價值理念不再僅停留在內在要求和觀念層面,以外化的具象方式展示于生活世界中,加強了個人道德修 為與家族榮譽的關系,形成了一種共同的社會風氣,客觀上起到維系社會規范的作用,是儒家家族主義價值在現實生活中保持生命力的體現。

(三)生活世界中的神道設教

通過回應人類內在的意義尋求,借助禮儀規范來教化民間、統合社會是中華教化的重要組成部分,所謂“觀天之神道,而四時不忒,圣人以神道設教,而天下服矣。”[32] 民眾生活世界中的信仰多元混合而自有秩序,儒道佛“三教合一”是中華文化的主流,“以儒家的‘五常八德’為基礎,把道佛二教和其他宗教凝聚起來,形成比較穩定的文化共同體。”[33] 在不同時空中吸納各種地方性民間信仰,令神道設教的體系在不斷豐富的同時深深嵌入日常生活之中。

一方面,神道設教的信仰實踐在人倫日用中肯定世俗性的公序良俗,在生活空間中普遍以春聯、門神等直觀方式表達內心對趨福避禍、吉祥平安的渴求。生活在滇西南的部分族群至今仍保留以圖騰符號為特征的門祭習俗,如彝族人家門口掛羊頭骨、景頗族人家掛牛頭骨等作為驅邪門神,石林圭山彝族撒尼人村落在集體祭祀的樹林前用石頭砌成虎頭門,石虎頭成為保衛神圣空間的門神。根據筆者的田野觀察,發現傣族、壯族、白族、彝族、佤族、景頗族、阿昌族、納西族等村落中幾乎家家戶戶都貼春聯和門神,有些門神是大家熟悉的尉遲公和秦瓊,而春聯比較流行的是“家和萬事興”等方面的內容。大理白族家戶也流行貼春聯,如“向陽門第春常在,積善人家有余慶”等;門神家家貼,秦瓊、尉遲公,張飛、關羽,甚至當代的解放軍、警察也被用作門神形象[31]。

另一方面,凡是為國家社稷和民間社會有功績者,會受到官方或民間的祭祀,“夫圣王之制祀也,法施于民則祀之,以死勤事則祀之,以勞定國則祀之,能御大災則祀之,能捍大患則祀之 。”[34] 由感激某些造福一方的人物而發展出的地方性信仰,既鼓勵了人們謹遵“修齊治平”的中華教化價值,同時也為民眾信仰提供了具體的崇拜對象,民眾借助信仰活動參與到社會秩序的建構與維護之中[35]。遍及全國不同區域的城隍信仰和關公信仰以及大量地方性信仰,如潮州的韓愈信仰、閩臺地區的國姓爺和開漳圣王信仰、海南地區的冼夫人崇拜,基本上出于同樣的文化價值邏輯。白族社群中廣為存在的本主崇拜,也是依循著相同的文化邏輯而形成了具有地方性特色的神道設教機制。

白族村寨幾乎都建有本主廟,也有的是幾個村寨甚至幾十個村寨共同信奉一個本主。本主是村社保護神,是掌管本村寨居民的生死禍福之神; 過去白族人出生就是本主的信士,日常生活中的大事小事要到本主廟祭拜,村寨每年在本主誕日或忌日固定舉行集體祭祀儀式。在周城村和鳳翔村,筆者參與觀察了在本主廟進行的脫孝、安龍謝土、出殯、新生兒取名字等家庭大事的部分儀式。各村寨供奉的本主不盡相同,但基本功能是以保國護民為出發點,“保境為民”是本主廟中最為常見的匾額,具有保佑人們平安吉祥、風調雨順、五谷豐登、六畜興旺、家庭和睦等多方功能。作為一種多神崇拜,本主包括了自然圖騰神、忠臣孝子、民族英雄,特別是那些對國家社稷和當地有功勞的人。比如蜀漢時期的諸葛亮在云南留下眾多的傳說,故進入了白族的本主之列[36]。大理鶴慶縣松桂鎮松川國公廟供奉的本主是明朝開國將軍傅有德,也有本地的英雄白潔

夫人。鳳翔村本主、包大邑村本主和振興村的本主為李氏三兄弟,為母尋藥不辭千辛萬苦,孝悌之情感天動地,在三兄弟當年采藥的地方立為本主。鳳翔村本主廟門樓兩側有“忠”“孝”兩個大字,還有清代進士趙輝壁題寫的本主廟大門對聯,“廟貌輝煌,想當年忠孝節義; 躬修純粹,仰今日正直聰明”。

在眾多不同類型的本主中,圍繞大黑天神的神話傳說最有妙趣,在大理的洱源、劍川等縣都有流傳: 玉皇大帝偏聽巡天神的謊報,派天神到人間散布瘟疫。天神來到大理,看見人們辛勤耕織、善良淳樸,不忍心加以毒害,但又無法返回天宮復命,兩難之間,他決定舍身救民。他把滿瓶瘟藥吞下,臉和身上都變黑了,瘟毒發作而死。天下的蛇知道后,都來救他,從他身上吸毒,在他身上吸出許多洞,但還是沒救活他,從此蛇就有毒了。天神死去的樣子雖很恐怖,但上、下灣橋和上雞邑等村的人民,為了感謝他的救命之恩,都奉他為本主,稱其為“大黑天神”[37]。這個傳說生動地反映出天神悲天憫人的情懷,犧牲自己來保護民眾俗世生活。“大黑天神”能夠作為本主被民眾歷代供奉,恰好說明了神道設教之原則已經內化于當地民眾的信仰生活中,正可謂“能御大災則祀之,能捍大患則祀之”的地方信仰實踐。

在筆者到訪的每一座本主廟,受到香火供奉的本主都有著各種說法和神跡,這些依舊鮮活的傳說或與文字記載的歷史不甚相符,但是其價值遠超過所謂的“信史”[38],這些傳說及傳說之上所附著的社會價值和德行教化,就是這樣一代一代地傳承下去,以信仰和儀式的方式成為民眾生活世界中的社會事實。

三、結語

通過對滇西南不同族群生活世界的一個時間橫截面的田野觀察,筆者借以論證中華教化作為一種道德規范和社會實在,以活態文化的樣貌存在于“人倫日用”的社會結構之中;確認中華民族大家庭“在理想、信念、情感、文化上的團結統一,守望互助、手足情深”[39]真實而具體地呈現于生活世界中,正是這些常識性的知識,構造出了社會賴以維系的意義之網。中國民族文化共同性內化并“自在”與民眾日用而不知的社會生活中,體現出“客觀事實性和主觀意義性所構成的二元特征恰恰使社會成為一種‘自成一類的事實’(靜態)”[5]。普通民眾是民族共同體的利害攸關者,更是參與者、建構者、傳承者與守護者。以中華教化為核心的文化共同性,逐漸地形成“這個疆域內許多民族聯合成的不可分割的統一體的基礎,成為一個‘自在’的民族實體,經過民族自覺而稱為中華民族”[4]。

費孝通先生在討論中華民族多元一體時,曾描述為“你來我去、我來你去、我中有你、你中有我”的“自家人”,“自家人”感在“此時”“此地”如德宏、大理、紅河等滇西南不同族群民眾的生活世界中都有清晰而豐富的呈現。 當走近鳳翔村本主廟,門樓兩側白墻上“忠”“孝” 兩個大字赫然映入眼簾,在白族村寨遇到 “泰山石敢當” 以及看到盈江傣族、景頗族和彌勒壯族家堂中隆重地供奉著的“天地國親師”牌位時,無不令人感受到文化共同體的真實性端在于此,這就是中華大地廣土眾民得以共享價值與認同、形成休戚與共命運共同體的文化基礎。滇西南不同族群民眾日常生活的社會事實從一個側面證實了,中華民族作為命運共同體絕不是想象出來的,其文化共同性既非虛構也非論證出來的,而是基于生活世界人倫日用之中的倫理價值、道德秩序及共同的歷史敘述和文化積淀。這就足以說明從文化意義上來看,無論置身中原還是生活在西南一隅,內化于中華民族廣土眾民心中的文化共同性既是歷史事實也是社會現實,從中產生的凝聚一體之意識與共同理念結成牢固的精神紐帶,是構筑中華民族共有精神家園的內在動力。

*本文原載《中央民族大學學報》(哲學社會科學版)2022年第2期第49卷(總第261期),澎湃新聞經作者授權轉載。作者簡介:范麗珠,復旦大學社會發展與公共政策學院教授。陳納,復旦大學復旦發展研究院研究員。蔣潞楊,復旦大學社會發展與公共政策學院博士研究生。

參考文獻:

[1] 習近平. 在全國民族團結進步表彰大會上的講話[N].人民日報,2019-09-28(2) .

[2] 楊念群.重建“中華民族”歷史敘述的譜系: 《重塑中華》與中國概念史研究[J].近代史研究,2018(5) :134-150.

[3] 馬戎.民國時期的造“國民”與造“民族”:由王明珂《民族與國民在邊疆:以歷史語言研究所早期民族考察為例的探討 》一文說起 [J]. 開放時代,2020 (1) : 91-110 .

[4] 費孝通.中華民族多元一體格局[M].北京: 中央民族大學出版社,2018.

[5] 伯格,盧克曼.現實的社會構建: 知識社會學論綱[M].吳肅然,譯.北京: 北京大學出版社,2019.

[6] 梁永佳.地域崇拜與文化共存[EB/OL].( 2016-12-06) [2021-07-01]. https://www.sohu.com/a/120840905_501399.

[7] 梁永佳.大理喜洲的地方與超地方儀式[M]//潘乃谷,王銘銘.重歸“魁閣”.北京: 社會科學文獻出版社,2005: 259-276.

[8]段偉菊.大樹底下同乘涼: 《祖蔭下》重訪與西鎮人族群認同的變遷[J].廣西民族學院學報(哲學社會科學版),2004(1) : 39-45+55.

[9] 馬戎.中國民族史和中華共同文化[M].北京: 社科文獻出版社,2012: 181.

[10] 王柯.從“天下”國家到民族國家: 歷史中國的認知與實踐[M].上海: 上海人民出版社,2020.

[11] 費正清.美國與中國[M].4 版.張理京,譯.北京: 商務印書館,1987: 54.

[12] 馬戎 . 中華文明共同體的結構及演變[J]. 思想戰線,2019,45 (2) : 36 - 49.

[13] 戴圣.禮記[M].張博,編譯.沈陽: 萬卷出版公司,2019.

[14] 錢穆.中國歷史精神[M].貴陽: 貴州人民出版社,2019: 99.

[15] 李澤厚.中國古代思想史論[M].北京: 生活·讀書·新知三聯書店,2009: 17.

[16] 許茨.社會實在問題[M].霍桂桓,索昕,譯.北京: 華夏出版社,2001.

[17] 王明珂.由族群到民族:中國西南歷史經驗[J].西南民族大學學報(人文社科版),2007(11):1-8.

[18] WEBER M. From Max Weber: essays in sociology [M]. London: Kegan Paul Trench,1947: 350.

[19] 牟鐘鑒.宗教生態論[J].世界宗教文化,2012(1):1-10+113.

[20] 荀況.荀子·禮論[M]. 楊倞,注.耿蕓,標校.上海: 上海古籍出版社,2014.

[21] 孔子.論語·為政篇[M].崇賢書院,注釋.北京: 北京聯合出版公司,2017.

[22] 鄭振滿.莆田平原的宗族與宗教:福建興化府歷代碑銘解析[J].歷史人類學學刊,2006,4(1):1-28.

[23] 張橋貴,孫浩然,等.云南多元宗教和諧關系研究: 基于社會學的跨學科視角[M].北京: 中國社會科學出版

社,2016.

[24] 余英時.“天地君親師”的起源[M], 余英時. 現代儒學論. 上海 : 上海人民出版社,2010 : 165-169 .

[25] 李澤厚中國哪方面都比西方差一大截[EB/OL].(2016-01-16)[2021-08-28].http://culture.people.com.cn/GB/27296/3918029.html.

[26] 李東紅.鄉人說事: 鳳羽白族村的人類學研究[M].北京: 知識產權出版社,2012: 111.

[27] 顧頡剛.中華民族是一個[N].益世報·邊疆周刊,1939-02-13( 9) .

[28] 費孝通.鄉土中國 生育制度[M].北京: 北京大學出版社,1998.

[29] 孟軻.孟子·梁惠王上[M].李郁,編譯.西安: 三秦出版社,2018: 7.

[30] 長沙晚報訊.蓮花鎮巷子口發現張栻后裔? [EB/OL]( 2010-07-19) [2021-08-28].

http: //news.sina.com.cn/o/2010-07-19/085817827744s.shtml? from=wap.

[31] 郝翔,朱炳祥,鐘青林,等.周城文化: 中國白族名村的田野調查[M].北京: 中央民族大學出版社,2001.

[32] 姬昌.易經[M].呼和浩特: 內蒙古人民出版社,2008: 113.

[33] 牟鐘鑒.儒道佛三教關系簡明通史[M].北京: 社會科學文獻出版社,2018: 5,97.

[34] 左丘明.國語[M].韋昭,注.胡文波,校點.上海: 上海古籍出版社,2015: 109.

[35] 范麗珠,陳納.“以神道設教”的政治倫理信仰與民間儒教[J].世界宗教文化,2015( 5) : 42-50.

[36] 張金鵬,寸云激. 民居與村落: 白族聚居形式的社會人類學研究[M] . 昆明 : 云南美術出版社,2002 : 122-123 .

[37] 陳建憲.“大黑天神”簡論[J].貴州民族大學學報( 哲學社會科學版) ,2016( 3) : 181-189.

[38] 李東紅.白族本主崇拜研究述評:兼談本主研究的方法論問題[J].思想戰線,1997(5):83-87.

[39] 習近平.以鑄牢中華民族共同體意識為主線 推動新時代黨的民族工作高質量發展[N].人民日報,2021-08-29( 1) .

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司