- +1

馬家輝:越老一歲,想活下來的感受越強烈

原創 一條

馬家輝今年59歲了,

這50+的最后一年,

他過得異常鄭重,

早早安排好了每一日的日程,

甚至細節到每一頓餐,具體吃什么。

另一件有儀式感的事是,

他趁著疫情這3年,

整理了十年來的散文,

收錄在新書《大叔》里,

“趕到了這個點,不早不晚,

終于可以比較倚老賣老地來談走過的路。”

馬家輝在家中躺著讀書

馬家輝出生在灣仔,

20歲不到就出書、寫報紙專欄,

因為電視節目《圓桌派》,

人稱“文壇師奶殺手”“灣仔之狼”。

直到十年前,

悠游天地間的馬家輝決定退回到書齋,

成為一個職業小說家。

他的江湖變成了單打獨斗的寫作。

“香港三部曲”從上世紀30年代寫到90年代,

此刻他正在寫第三部《雙天至尊》,

剛有幾萬字。

馬家輝在上環閑逛

他說:“越老一年,

我(想)活下來的感覺越強烈,

活下來做什么,寫作。”

59歲,有些事情告一段落,

有些才剛剛開始。

撰文 洪冰蟾 責編 倪楚嬌

馬家輝對時間的珍惜,打過交道的人都能感受到。

他精打細算地規劃著日程,跟我們開會,約定的時間是“下午1點15分可以通話半小時”,到點便結束,不作耽擱。

到了有些事再不做就來不及的歲數,那種緊迫感是一天天逼近的。這十年來,他睡很少的覺,困于書房,節制社交,過近乎乏味的讀書人作息。

“困于書房”寫作,資料堆在手邊

“時間如火,把你的意志消磨殆盡,比你想象中得快和容易。”《龍頭鳳尾》和《鴛鴦六七四》已經出版,他不敢松懈。現在他除了教學,全副身心撲在寫《雙天至尊》上。

“早上8:15準時起床,揉一下眼睛去客廳,吃菲傭準備的早飯,一般是面包和曼特寧咖啡。抽根雪茄,大家不要學我。然后看瑜伽美女視頻做一組運動。再到書房坐定,寫作到中午12:30。下午3點準時躺在沙發上看書。晚飯散步回來繼續,直到凌晨2點。”

每天跟著鄭多燕、帕梅拉做運動

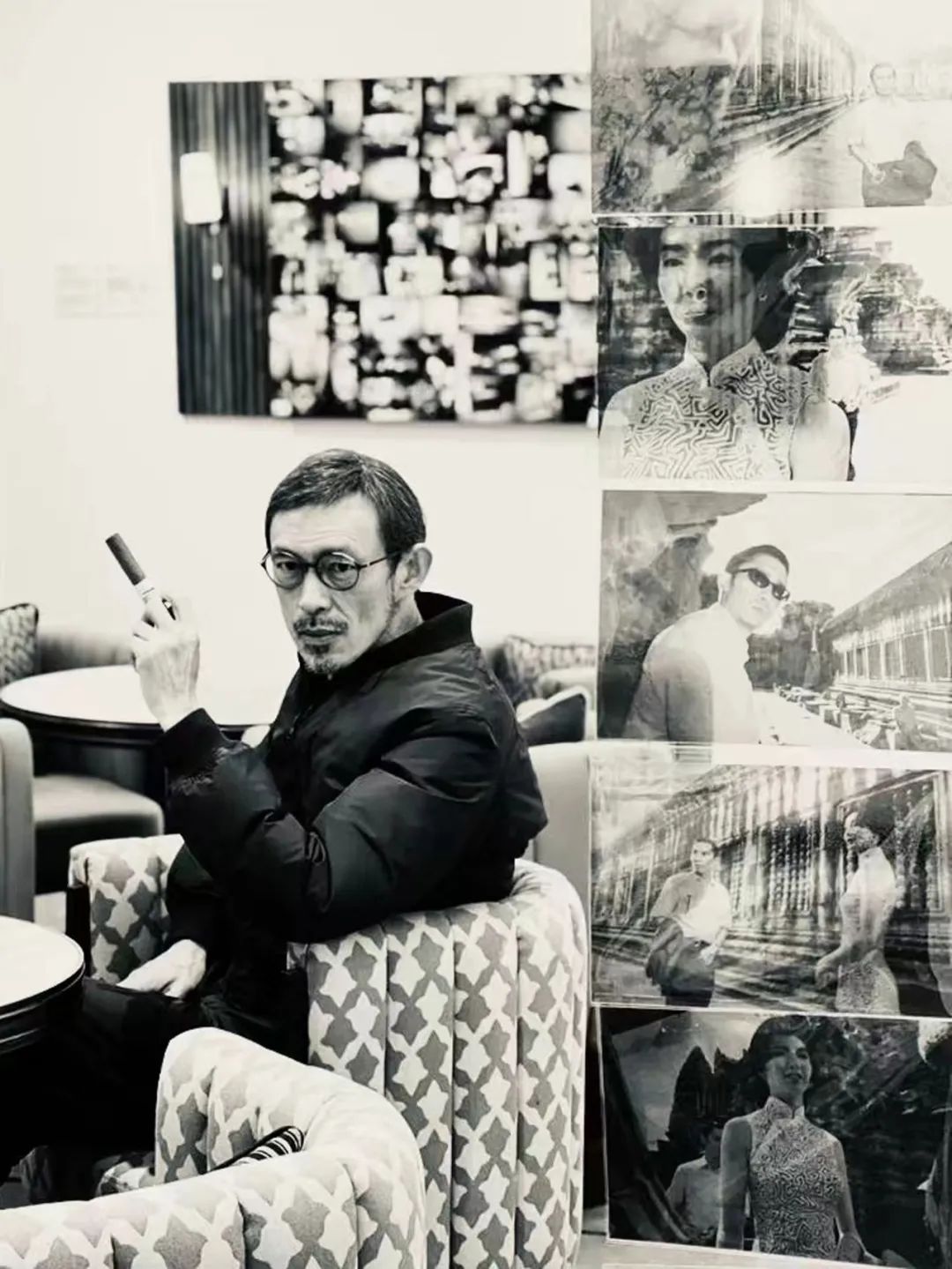

出乎我們意料的是,表面玩世不恭,他骨子里極為負責認真。

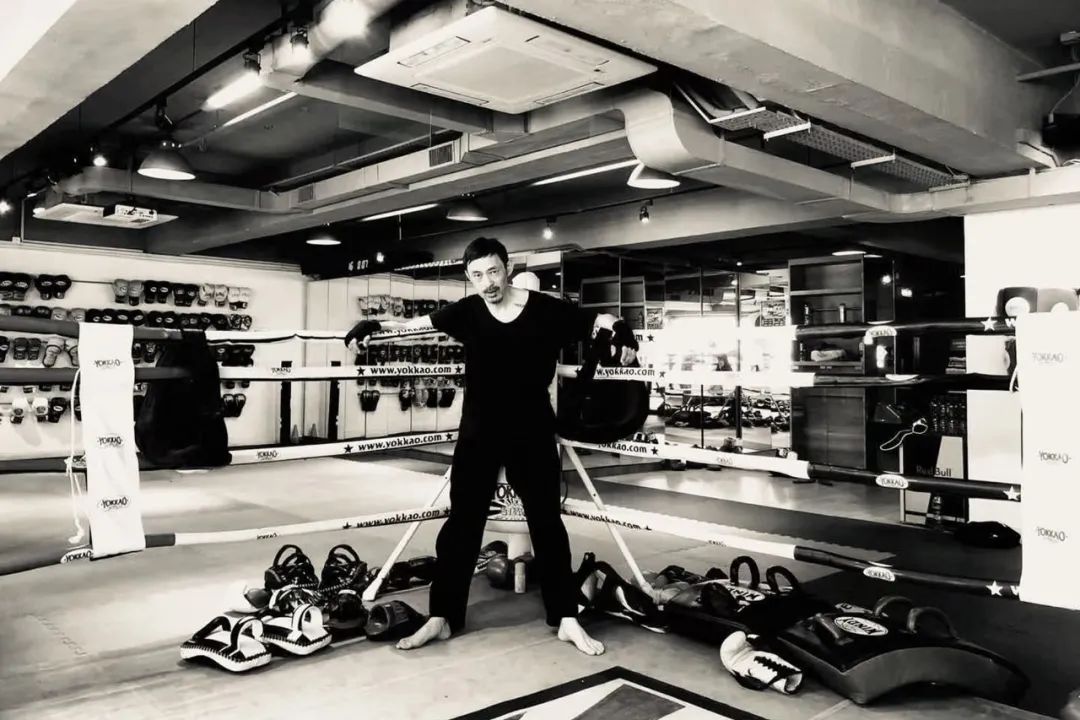

接受采訪拍攝,盡管他有對接的經紀人,還有出版社的編輯,但事前會議他幾乎每場都來,先記下每個頭像的姓名,再拋出天馬行空的想法,諸如:去深水埗的拳館,給你們看看我的身手。要不去墓地拍,看看蔡元培先生好不好?淺水灣也不錯,蕭紅女士就葬在那里。

拍攝在他中國香港的家進行,他走入鏡頭,坐下,左手翻書,右手揮雙節棍,抬頭說:“你快問我干什么拿雙節棍?”然后自問自答:“看起來瘋瘋癲癲的,其實是最近在寫跟李小龍有關的情節。”

一日一日,左手右手,文字武功,那是馬家輝的江湖。

年輕時的馬家輝

馬家輝出名得早。19歲,就開始在報紙上寫專欄。35歲,他上了電視節目《鏘鏘三人行》,跟竇文濤、許子東、梁文道并稱“四根老干蔥”。

一張桌子、幾把椅子、幾杯茶,天下之大無所不談,人性的貪嗔癡是不必假裝不存在的。盡管馬家輝普通話不利索,但經不住他嬉笑怒罵又風度翩翩,成為最受女性歡迎的一個。

行至中年,事情起了一些變化。

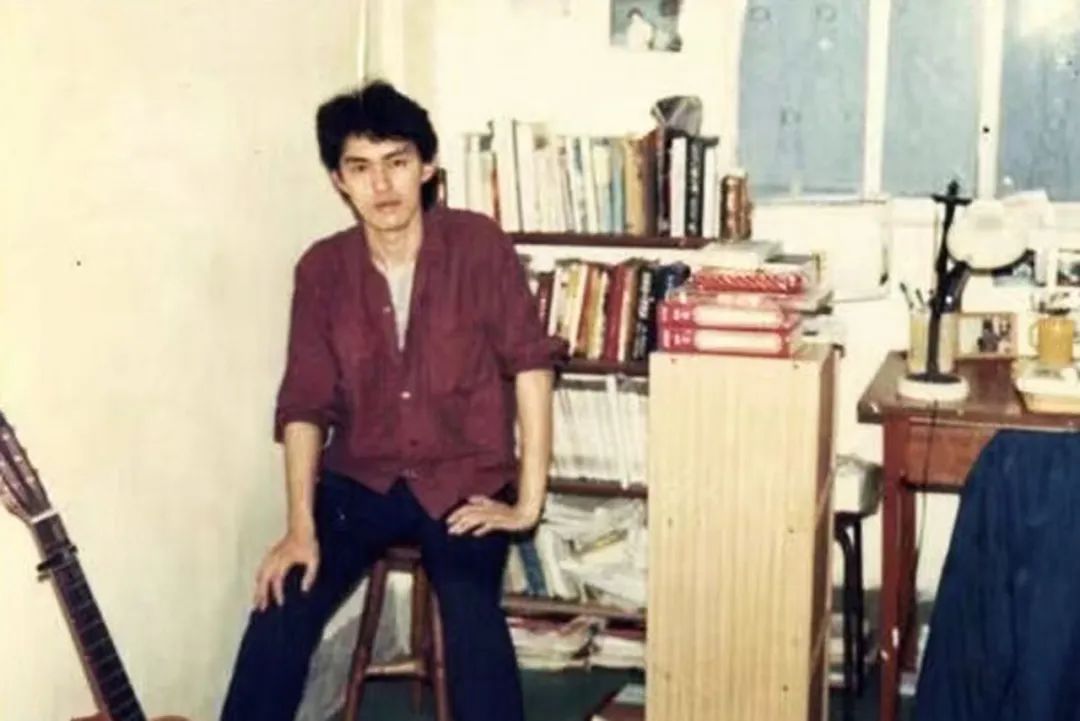

《大叔》和手寫信

寫了30多年報紙小方塊,早已超過2000萬字,他發現其中僅有兩千字是小說。有一天,他去徐克家,施南生開玩笑說,其實馬家輝不是作家,作家要創造出一個想象的世界。

想象的世界,那便是小說,長篇小說。

他早有寫小說的愿望。相識的都是小說家,莫言、蘇童、余華、張大春、駱以軍,看他們“寫得非常高興”。但自己遲遲沒有動筆。

馬家輝喜歡走路,

“把煩惱交給兩條腿,騰出腦袋來思考”

爬上50歲,同代人的、年長半輪的朋友的喪禮,越來越多。

“好像有些死掉了。然后沒死的,一半生不如死。我看他們50歲之后,好像吃喝玩樂,都沒有精力了。”小時候讀的傳記人物,當時看他們都是老頭子。他突然意識到,自己早過了他們去世的年紀。

他也不得不跟自己的身體搏斗,瘦了許多,胡子白了,年輕時毫不費力的遠行,如今竟成一趟“小冒險”。想到自己的爺爺與爺爺的爺爺,都在50多歲去世,不禁擔心起隔代遺傳這回事。

他總去旺角中心看病,白色布袋里裝著一沓沓檢查報告,排好長的隊伍搭電梯,對幾張面孔有了印象。有時,電梯一層層打開,卻不見那些面孔,他會閃過陰暗恐懼的想法:會不會治療無效?又或進了加護病房?

“不對勁了,再不寫,我這個愿望好像沒辦法完成。”

這位著名的浪蕩子決定全身心退回書齋。用王德威的話說:他要“為香港寫下自己的見證。”他改變生活方式,減少應酬,朋友來了騙人家說自己不在家,省下時間埋頭寫作,去圖書館翻故紙堆,從香港開埠開始考據歷史。他計劃完成三部曲,從30年代一路寫到90年代。

馬家輝用尼采的話形容自己的決定:“開始寫作,像在嚴寒的冬天里,站在湖邊,深吸一口氣,準備好朝湖里跳下去的決心。”

《龍頭鳳尾》寫到17稿11萬字,馬家輝不滿意,推翻重寫。寫到第13萬字,妻子張家瑜生了大病,他要照顧妻子,中斷寫作。寫到第17萬字,U盤損壞,里面的書稿蕩然無存,再重頭來過。

手邊堆著武術功夫書

第一部24萬字,第二部近28萬字。為了保持自己的意志力,寫《鴛鴦六七四》時,男主角哨牙炳很會打算盤,他就放一個小算盤在書桌前。現在寫《雙天至尊》,內容有關功夫,他讓學生別喊他“馬博士”,改口喊“詠春家輝”,埋頭在《中國武術》《李小龍傳》之類的書里打字。

馬家輝收藏了兩份張愛玲手稿

為了拍攝,我們讓他展示一下收藏的張愛玲手稿,原以為祖師奶奶的遺痕會被精心裝裱,沒成想他掏出一個皺巴巴的塑膠袋,就是超級市場裝東西用的。

“她一定是改過無數次,已經是最后一稿,上面還很多涂涂改改。我寫作的時候,偶爾拿出來看一看,摸一摸,好像和自己的偶像共享了一個moment。我在這里,她也曾經在這里,提醒我筆頭別懶。”

馬家輝和姐姐

一邊梳理香港的歷史,馬家輝也在梳理自己的。前59年的日子,他都寫在了《大叔》里。

1963年,馬家輝出生在魚龍混雜的灣仔。父親是報社編輯,母親照料家庭,有一個姐姐和一個妹妹,五口人就靠父親一人的薪水。

一家人住50平米的屋子,外公外婆和兩個舅舅也擠進來住,家里總是很吵,要么是外公外婆互罵廣東臟話,要么是一桌兩桌麻將。

嘈切之中,馬家輝時常感到孤獨。出了家門,坐在修頓球場邊看健壯的男孩打球,他白皙瘦弱、性情敏感,運動打架一應不擅長,“連黑社會也不要我。”

全家去旅游,父母離開一晚,他能一個人在床上哭足六七個鐘頭。“仿佛心底有著一個小小的噴水池,隨便找個缸口便往上涌出來。”

幸好有書,那是寂寞小孩的樂園。 馬家輝后來讀阿根廷作家曼古埃爾,他小時候整天坐在書架面前,感覺玩樂時光遠比不上書本給他的愉悅,里面的世界太精彩。在未來的人生里,馬家輝以文字為生,文學始終不離不棄。

不光有文學啟蒙,他的少年時代,還是港片最有影響力的年代。

邵氏、嘉禾爭霸,胡金銓、楚原、李翰祥引領武俠片、宮廷片。70年代末徐克、許鞍華掀起新浪潮,緊接是新藝城、德寶的商業類型片。馬家輝會去駱克道的兩間戲院,那里什么電影都有,“一個復雜曖昧的人間”,“補綴了灣仔少年的夢境碎片”。

到80年代,臺灣大學心理系學生馬家輝,因為癡迷李敖,寫下《消滅李敖,還是被李敖消滅》,一炮成名,文壇沸騰,那時他才20出頭。化學課肥佬(掛科),在退學的邊緣,他給化學老師送了一本自己的作品,老師喜歡歷史,一念之仁給他補考,題目是寫一寫對化學的理解,一道作文題,自然順利過關。

畢業后,他繼續到威斯康星大學念社會學博士,結了婚,有了女兒。1997年回到香港定居,去報業做副總編輯,他不懂辦報,要帶9個記者和6個編輯,還得應付辦公室政治,成日忙到無力讀書思考。

那一段時間是“最沉淪不堪的歲月”,“總覺有一股力量把我往下推拉”。不到兩年他便辭職,轉而走學術道路,去大學教書。

馬家輝總說自己“衰仔”,炒股運氣全無。“唯一能做的事是像周星馳的無厘頭電影般向墻上張嘴噴血。”這幾年他重逢一位老友,號稱“股壇韋小寶”,卻在重病時,為當年放棄寫作感到遺憾。他突然意識到,如果不是個衰仔命,賠個精光,可能就不再寫了。“純粹是老天爺疼惜我,保護我的筆鋒。”

駱以軍說馬家輝在重現一座“傷害啟蒙的游樂園”。

那游樂園是極為熱鬧的,遍布著堂會幫派、兒女情長、明暗之間、煙火日常。他坐在九龍城的新榮記,招呼衣著筆挺的客人解開領子和袖子。打邊爐的熱氣撲得人汗流浹背,他嗦進一片牛肉,然后跟年輕的一輩解釋什么是幫派情義,什么叫金盆洗捻。

不遠處,啟德機場上新蓋了住宅樓,九龍城寨早已消失。英雄和小人物,紛紛走向生命的大限。他不停止書寫,要在書里重建已經寥落的江湖。他知道, 唯有文字長存。

以下是馬家輝的自述:

馬家輝在書房接受“一條”遠程采訪

過去兩三年,我留在家的時間比較多。我的行當一直是教書寫作,生活也是閱讀為主。

學生都變成我的網友了,我一打開電腦:“哈嘍,各位網友大家好。”好像做網紅一樣,學生也穿著睡衣躺在床上來上課。

有一句歌詞還是詩,說有裂縫的地方,就是有光經路的地方。不要怕斷裂,不要怕改變,有裂縫的地方就有盼望,對嗎?

窗外是夏天的日光、鳥鳴和花

比如說上網課,我跟學生建立了不一樣的關系。以前去教室,我站著,學生坐著,身體位置背后隱含著權力關系,老師在一個蠻權威的position(位置),學生敢不敢表達?敢不敢來挑戰你?可是現在,所有人成為一個平面,在一個比以前更平等的狀態來教跟學。

除此以外,跟疫情前相比,改變得不多。唯一的煩惱是什么?以前我在家里,我太太不在,我多快樂跟自由。可是現在,經常出不了門,我在家里,她也在家里。有同居生活經驗的人都了解的,我就不多說了。

家里四間房,全是書架,分門別類擺著書

去年我搬到這個家,有4個房間,客廳也蠻寬的,女兒早就出去其他地方。我和太太各有各的居住空間,“逐水草而居”,見面聊天,就約在客廳。

我們很緊密,很親密,也有自己獨立的空間,和安排生活的自由。

為了寫武功,去拳館練習

我女兒也是寫小說的,用英文來寫。第一篇小說發表后,她不給我看,我自己找來那個刊物。第一段就寫,幾歲的時候我父親突然失蹤了。我不敢看下去。我很怕看到讓我難過、傷心、不舒服的地方。

還是再老一點再看好了。

偶遇李小龍,駐足看看

40歲左右吧,我問過一次蘇童:“過了一個年紀寫小說有什么不一樣?”蘇童跟我同歲,他說:“體力不夠。”我說:“是嗎?寫小說需要體力嗎?”我那時候不懂,作家要化身為不同的人,創造他們的個性和命運,需要調動全身的體力,才能支撐寫作的消耗。

寫小說的誘惑一直在,可是我一直沒動筆,只能怪自己了。生活上很多好玩的事情,交朋友、看亂七八糟的書、做不同的活動,更別說工作家庭,沒有一個strong will(強烈的意愿)。

偶爾在家里露一手廚藝

大概十年前,我覺得再不寫沒辦法了,下決定坐下來寫。

不是因為我相信有讀者,而是我相信有文學。每一天難免應付工作生活上面,大大小小的煩惱,像我身體,有家族的遺傳病,體能和精神沒有很好。

可是不管什么樣的干擾,我一坐進書房,心就安了,跳進了我小說的天地。一個人在書桌前面,一點都不孤獨,而什么是孤獨?

不寫作的時候,在現實生活里面才是孤獨的,永遠有表達不到的事情,接受不到的感受。不管我們身邊有什么樣親密的人,再怎么溝通好像總有誤差,不可能有人跟你百分百的相通。就算你有私人飛機,也不能突然降落在誰的天臺。

我創造一個世界,里面有男男女女、老老少少、丑丑美美的人,跟他們交朋友,安排他們的歷史、性格、選擇、哀喜。那種自由,遠遠超過現實世界所能給我的。

所以越老一年,我(想)活下來的感覺越強烈。活下來做什么?寫作。

去碼頭,搭船過海

現在我已經59歲,等于說50代的最后一年,很多事情都告一段落。《傾城之戀》里范柳原跟白流蘇說:“有些話連自己都不敢說的,自己聽都臉紅的,只好留下來吧,留在一個很秘密的海灘上面。”我想終于是時候跟大家分享我生活的腳印。

這個書叫《大叔》,有點厚臉皮了,這個年齡不叫“大叔”,叫“大伯”“大爺”了。以前有個年輕人從南京來訪問我,坐下來就說:“馬叔,你到了行將就木的年紀,回頭看你的生命怎么樣?”

那一年我才55歲,倒沒有生氣,可是有警覺。自己心里住著一個男孩女孩是一回事,在別人眼中,就是在那個年紀了。

坦白說我不太懂年輕人,也沒有太大興趣去了解。當然有接觸了,我看到成長在網絡世界的這一代,他們沒有太在乎現實世界。煩惱、快樂好像比不上網絡世界里的真實。到底哪部分才是真?

聽年輕朋友說,馬叔我交了個女朋友。最近分手了很難過。原來他們根本沒有見過面,在不同的城市聊了半年一年就分手,就認定那個是戀人。這是新一代的習慣,我嘗試理解,但仍覺得怪怪的。

像我這種老派人,會在意你的貴姓大名,不要只知道網名,我是一只小豬,我是快樂的天線寶寶,我心不安不踏實。

可是另外一點,我經常開玩笑說,你們年輕人越來越保守。很多事情我都想得亂七八糟,有點破格,天馬行空,沒什么禁區。可能因為現代社會的買房、996的壓力,所以年輕一代好像不在意現實世界,可還是要處理和面對。

我蠻喜歡一句老話的,叫“老要癲狂少要穩”。年輕人最好穩重一點,沉著一點,才能找到不同的路,這是現實的想法。

“老要癲狂”,第一個是說時間不多了,隨心所欲,做你想做的事。第二個是,如果你很嚴肅,會給年輕人很大的壓力,看到你很煩的。

《心經》有句話叫“遠離顛倒夢想”,大意是“擺正認知,遠離癡心妄想”,我年輕的時候活得太拘謹,很多話不敢說,現在我就“親近顛倒夢想”。

▼

原標題:《馬家輝:越老一歲,想活下來的感受越強烈》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司