- +1

海洋與大陸帝國:18世紀圣彼得堡與沙俄對北極地區(qū)的開發(fā)

2022年4月13日,中山大學歷史學系《世界環(huán)境史》海外名師系列講座第二季第五講舉辦,在本次講座中,主講人阿列克謝·克萊科夫斯基(Alexei Kraikovski)結(jié)合他即將出版的專著,介紹了近二十年俄國海洋環(huán)境史研究的成果。他指出,俄國18世紀的海洋資源開發(fā)涉及三項政府性活動:獲得帝國特許權(quán)的壟斷公司發(fā)展了俄國捕鯨業(yè);政府試圖取代傳統(tǒng)的歐洲及亞洲船只,開展自己能掌控的漁業(yè)和貨運,最后就是西化改革導致的海鮮消費促使俄國漁民研發(fā)新型魚類加工技術(shù)、開發(fā)漁業(yè)新品種。此外,彼得大帝(Peter the Great)在建造圣彼得堡時,創(chuàng)建了“另一個阿姆斯特丹”。作為海洋大都市,這個蓬勃發(fā)展的西化的新消費中心是這個復雜故事的樞紐。通過改變社會與海洋環(huán)境之間的關(guān)系,俄國試圖將自身轉(zhuǎn)變?yōu)楹Q髲妵J識這一點對于進一步發(fā)展全球海洋史研究中的“海洋性”(maritimity)概念具有重要意義。

阿列克謝·克萊科夫斯基(Alexei Kraikovski)

阿列克謝·克萊科夫斯基(Alexei Kraikovski),現(xiàn)為意大利熱那亞大學經(jīng)濟學系副教授。2000年他畢業(yè)于圣彼得堡歐洲大學(EUSP),曾任該校副教授,2017年任俄羅斯國立高等經(jīng)濟研究大學(HSE)藝術(shù)與人文學院歷史學系副教授、環(huán)境與技術(shù)史實驗室高級研究員,2020年起兼任意大利帕多瓦大學研究員。主要研究方向是俄國海洋史。參與撰寫的環(huán)境史英文著作有《被開發(fā)的海洋:海洋環(huán)境史的新方向》(The Exploited Seas: New Directions for Marine Environmental History, Liverpool University Press, 2001)、《“制造”環(huán)境史》(Environmental History in the Making, Volume I: Explaining, Springer, 2016)、《河流的消失與復現(xiàn):城市與河流關(guān)系的再探》(Rivers Lost, Rivers Regained:Rethinking City-River Relations, Pittsburgh University Press, 2017)等。

一、內(nèi)容簡介:研究課題與審視“歷史共識”

今日要講的核心論點出自本人的新作《另一個阿姆斯特丹》(Another Amsterdam)(對于《另一個阿姆斯特丹》的標題,阿列克謝·克萊科夫斯基教授表示他特別選用了彼得大帝曾許的一個承諾。彼得大帝說,“設(shè)若天假我以年,圣彼得堡會變成另一個阿姆斯特丹”。《另一個阿姆斯特丹》這部書就是在試圖解釋彼得大帝的那句話,還有17世紀后期圣彼得堡成為另一個阿姆斯特丹意味幾何。),該書有望在劍橋大學出版社推出。我的研究重心在于以下問題:大陸帝國是怎樣的?它在何種程度上可以轉(zhuǎn)為海洋帝國?某一國家被認為轉(zhuǎn)向海洋國家時,通常是想要表達什么?這多少有點老生常談。近十年,俄國各個區(qū)域的海洋捕撈史的研究成果也很多。但我的創(chuàng)新之處是:嘗試將多樣的分散研究整合起來,置于一種海洋視角下開展整體性考察。這個研究的時段為18世紀,一段沙俄歷史上的艱難時期。最后,我會對這一過程進行歸納。本研究旨在推動俄國海洋問題研究,因為目前俄國學界的研究聚焦在海軍勢力范圍、軍艦發(fā)展史、海軍發(fā)展史和戰(zhàn)爭史。海軍相關(guān)的研究被列為重中之重,甚至被視作復雜的海洋開發(fā)問題研究的唯一面向。

研究課題將從三方面展開:一是沙俄勢力擴張至北極地區(qū)的斯匹次卑爾根島(Spitsbergen),并在此開展一系列的捕鯨行動;二是政府嘗試在俄國發(fā)展起現(xiàn)代歐洲商船制造業(yè)。這與政府把控的海軍艦船制造業(yè)的故事截然不同;三是沙皇俄國的新都——圣彼得堡的發(fā)展問題。1703年,圣彼得堡在波羅的海(Baltic Sea)濱建成。要成為一個海洋大都市,圣彼得堡不得不復制維也納(Vienna)、阿姆斯特丹(Amsterdam)、倫敦(London)等現(xiàn)代早期港口大都市的模型。考察視角也將不再局限于地理學和建筑學,而是更加關(guān)注船舶使用、海洋利用和海洋自然資源消耗。人類社會與海洋環(huán)境之間的歷史關(guān)系也在海洋環(huán)境史的維度上得以書寫。

海洋環(huán)境史誕生于二十多年前,是一個新興的研究領(lǐng)域。攻讀博士學位期間,我有幸參與了大型國際項目——海洋生物種群歷史研究項目(HMAP),致力于國際海洋生物普查計劃(Census of Marine Life/CoML)。這一全球合作的項目旨在以某種方式評估世界海洋的狀況、了解海洋動態(tài)、預(yù)見人類應(yīng)該如何進一步地開發(fā)海洋并厘清歷史上消逝的海洋要素。在過去的18個月里,海洋生物種群歷史研究項目不斷地發(fā)展壯大,現(xiàn)已擁有100名歷史學者、考古學家和海洋科學家,致力于16項專題研究。美國私人基金會——艾爾弗·斯隆基金會(The Alfred P. Sloan Foundation)資助了該項目。我們小組負責以圣彼得堡和莫斯科為中心的涉海空間,某種程度上也包括了波羅的海芬蘭灣(Gulf of Finland)。之后我們小組也參與了黑海和亞速海項目的一些研究,但主要研究精力仍在圣彼得堡和莫斯科的所關(guān)聯(lián)的海域。海洋生物種群歷史研究項目也是我海洋環(huán)境史研究經(jīng)歷的開端。正式開始工作后,我們小組發(fā)現(xiàn):盡管歷史上俄羅斯?jié)O業(yè)發(fā)達是眾所周知的不爭事實,歷史文獻中的記載更是比比皆是,但卻少有文字對其進行專門討論。一般就只略微提及那些經(jīng)驗豐富、人盡皆知的俄國遠北部(far north)海洋哺乳動物的獵手以及在遠征斯匹次卑爾根島等有關(guān)北極事務(wù)上游刃有余的愛斯基摩人(Eskimo)。同時,在很大程度上,傳統(tǒng)記述基于對先前研究文獻的一些重復。在檔案工作的第一年之后,我們發(fā)現(xiàn)了檔案里的非常奇怪的現(xiàn)象,這實際上成為我研究的起點。

當我們小組開始研究遠北地區(qū)的傳統(tǒng)漁業(yè)時,發(fā)現(xiàn)了一些意想不到的問題。有同事問道:“俄國人為什么不捕殺鯨魚?”。遠北的人都捕殺鯨魚,但貌似俄國人是個例外;“18世紀沙皇俄國漁業(yè)的走向是什么?”現(xiàn)看到的文件都是17世紀和19世紀的,獨獨缺了18世紀。看來18世紀應(yīng)該是發(fā)生了大的動蕩,新規(guī)也在那個時段誕生。所以18世紀到底發(fā)生過什么?“使用歐式船只存在著哪些問題?”。歷史文件顯示了俄國人更樂意使用他們過去幾個世紀里用的傳統(tǒng)船只。當沙皇政府試圖迫使讓民眾改換用歐式船只時,俄國人軟磨硬泡地拒絕這樣做;“為什么俄國人拒絕采用荷蘭人的鯡魚保鮮技術(shù)?”。荷蘭鯡魚可是其商貿(mào)網(wǎng)里的最著名的產(chǎn)品,一向以高質(zhì)量聞名于世。從歷史文件的記述里能知曉,俄國人在白海(White Sea)捕獲到一定數(shù)量的鯡魚后,依舊使用俄式傳統(tǒng)保鮮技術(shù)。這項傳統(tǒng)技術(shù)非常差,會嚴重影響鯡魚的品質(zhì),可俄國人還是選擇了堅持使用。俄國人到底是怎么了?為什么他們不改換更先進的技術(shù)?

我開始逐一自問上述問題,深入研究有關(guān)檔案。最終全部解釋都聚焦于了一點:“海洋大都市”(maritime metropolis)。沙皇俄國就是或者至少可以被視為兩個實際上分離的帝國:一個是羅曼諾夫家族的大陸帝國,另一個是圣彼得堡的冰雪及海洋帝國,就像我們可以把波士頓的海洋帝國和美利堅合眾國分開談?wù)撘粯印2贿^,圣彼得堡同時作為兩大帝國的中心是一種巧合,畢竟帝國的地域類型不同。從地理上講,圣彼得堡的海洋帝國與羅曼諾夫家族的大陸帝國的勢力范圍并不一致。盡管這兩個帝國共存且互通,但本研究立足于圣彼得堡的海洋帝國,而非羅曼諾夫家族的大陸帝國。在海洋帝國的視角里,圣彼得堡是決策中心(decision-making center)。無論是在斯匹次卑爾根島,還是在波羅的海的某個地方發(fā)生的事,決策地無一不是圣彼得堡。此外,圣彼得堡還是消費中心。在遠海,漁民捕魚并保鮮、屠鯨、殺海象等等,最后的實際消費地也是在圣彼得堡。造成這一局面,完全是因為圣彼得堡想讓遠海的捕手們這樣做。圣彼得堡還是資源集散中心。它負責分配資源,不僅有貨幣資源、金融資源,還有專業(yè)知識、專業(yè)技能等資源。圣彼得堡有能力吸引國外專家,然后再統(tǒng)一將專家們分配到遠北。反之亦然。最后,圣彼得堡還是戰(zhàn)略中心,社會精英在此構(gòu)建并分享未來圖景。人類該如何前進?該做些什么?未來的世界該是什么樣的?

一般而言,面對開發(fā)捕鯨業(yè)或是船舶制造等實際問題時,可以從以下兩個方面著手處理:一是物質(zhì)性的可視化的事物,即捕殺鯨魚這一可見事實;二是要基于大量想象的事物,此點的重要程度不輸于前一點。為什么人類要走上屠鯨之路?成為捕鯨者后,生活會有什么改變?我們的國度是捕鯨的國度,為什么屠鯨對國家的重要性是種植棉花、樹木等其他物所代替不了的?為什么殺的是鯨魚而不是海豹?由此圣彼得堡構(gòu)建的對未來的想象成為變革的驅(qū)動力。在論證圣彼得堡作為海洋帝國擴張中心的重要性以及在海洋帝國中的不斷成長時,這一點應(yīng)始終被牢記。

講座海報

二、自然資本:17世紀的俄國人與海洋

17世紀末,沙皇俄國成了全球領(lǐng)土面積最大的國家。俄國毗鄰許多海盆、但不能直接到達。這不難理解,北部海岸的許多港口直到今天都不太容易進入,更別說在17世紀,基本上毫無通航可能。然而,它們通過全球最大的河網(wǎng)被聯(lián)通起來。也就是說,河流里可以捕撈到多種棲息于海洋的魚類。當魚到河里產(chǎn)卵時,俄國人就可以熟練應(yīng)對涉海的環(huán)境要素,至少是抵達河口以及河網(wǎng)交匯口。他們采用“定點魚類——特產(chǎn)”的傳統(tǒng)作業(yè)方式,捕捉溯回產(chǎn)卵的魚、海魚或淡水魚,之后做好保鮮。幾個世紀來,俄國人一直堅持這樣做。

俄國人造船技術(shù)也是沿用了多個世紀的傳統(tǒng)技術(shù),用的各類船舶都是俄式的。船的制造都是遵照規(guī)章要求的。沙皇政府時刻關(guān)注著管理條例。在今天很難去想象,上述這一系列條規(guī)到底是如何運作的?但能明確一點,想象17世紀俄國人可以乘船隨心所欲地到任何想去的地方,是大錯特錯的。這種行為在那時肯定會被制止。沙俄政府控制了全境內(nèi)的各種流動,水上的流動性(mobility)也是其中之一。

重中之重在于,17世紀來到沙皇俄國的歐洲旅行家們高度評價了俄國人的魚肉料理。俄式魚肉料理極其精致,備魚、吃魚的俄式經(jīng)驗也為歐洲觀察家所稱頌。這一點非常重要,它解釋了為何18世紀俄國政府引進新型魚產(chǎn)品時俄國民眾會疑惑。確實,在烹調(diào)魚肉方面擁有如此深厚的積淀,人們對引入新型魚產(chǎn)品感到猶疑也是毫不意外的。而且傳統(tǒng)的俄國魚類消費一向是鱘魚、鮭魚這種高端產(chǎn)品。

三、宏圖大略:“大出使團”與重心轉(zhuǎn)向“海洋知識”

沙皇俄國的宏圖大略有三個:一是推動捕鯨業(yè),因為沙皇認為它是荷蘭實現(xiàn)經(jīng)濟霸權(quán)的基礎(chǔ)。俄國要劍指17世紀末荷蘭捕鯨業(yè)的霸權(quán)地位;二是推廣荷蘭的鯡魚保鮮技術(shù)。歷史文獻清楚記錄了荷蘭漁業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗,包括構(gòu)成荷蘭17世紀重大產(chǎn)業(yè)之一的北海鯡魚生產(chǎn)業(yè)等;三是發(fā)展鯡魚等現(xiàn)代魚產(chǎn)品消費的同時,還要促進牡蠣這類為現(xiàn)代世界所鐘愛的海鮮消費的發(fā)展。牡蠣一躍成為主要消費品,打破以往俄國人只吃魚的傳統(tǒng)海產(chǎn)消費格局,它標志著18世紀俄國人習慣的西化。俄羅斯文學中也開始頻繁地出現(xiàn)“牡蠣”。說實話,牡蠣不算經(jīng)濟價值特別大的商品,但它被視作海洋商品的標志。要厘清上述三點,我們就須得回溯到“大出使團”時期(Grand Embassy),從沙皇彼得一世駐足過的地方尋找蛛絲馬跡。始于1697年的“大出使團”塑造了俄國對“歐洲的印象”,為日后沙皇俄國的變革打下了基礎(chǔ)。

1697年,彼得大帝帶著百余隨從離開俄國,“微服私訪”歐洲各地。這也是俄國歷史上沙皇首次出境,行程如下(圖1):3月由莫斯科(Moscow)啟程,去往波羅的海一帶的里加(Riga);夏季沿著波羅的海南岸行進,后轉(zhuǎn)道柏林(Berlin);秋季和早冬一直是在阿姆斯特丹(Amsterdam);次年,橫渡英吉利海峽并在倫敦度過早春。之后便開始返程,先是到了海牙(Hague),隨后在維也納(Vienna)過夏,8月回到莫斯科。此次“大出使團”值得深思,原因在于,彼得大帝歷經(jīng)了捕撈鯡魚最重要的時節(jié)。秋季,阿姆斯特丹的漁民將辛苦捕獲的鯡魚帶回時,彼得大帝剛好就在阿姆斯特丹。倫敦又是一處,他駐足的1月-3月剛好是海產(chǎn)捕撈業(yè)的準備季。親眼目睹無疑是最佳的觀察方式,那些海洋大都市的海產(chǎn)捕撈作業(yè)方式或多或少地成了“沙皇印象”的一部分,阿姆斯特丹更是奠定了基礎(chǔ)性的印象。

圖1

1697年9月28日,彼得大帝訪問了位于泰瑟爾島(Texel)的捕鯨船隊,那支船隊當時剛從斯匹次卑爾根島滿載而歸。他所看到的情景,可以從阿道夫·范德蘭(Adolf van der Laan)的版畫中窺見一二:船只,遠洋船隊,還有岸邊的人。岸邊的人極有可能就是船載貨物的所有者,船的歸來對其而言是可觀的利潤和繁榮的到來。沙皇彼得一世參觀了船只,目睹了這里的一切,看到了捕鯨的“戰(zhàn)果”。眾所周知,1697年是斯匹次卑爾根島捕鯨的豐年,也是斯匹次卑爾根島捕鯨史上最多產(chǎn)的一年。沙皇見到捕鯨者的時候,他們個個興高采烈,口里講述著這不可思議的成功。這一幕太震撼了,沙皇一定會記憶猶深,它也成了日后沙皇堅持在俄國發(fā)展捕鯨業(yè)的根基。事實上,18世紀斯匹次卑爾根島的捕鯨業(yè)整體上呈現(xiàn)衰敗的態(tài)勢。即便如此,對沙皇而言也無關(guān)緊要了,因為他親眼目睹了捕鯨業(yè)到底有多成功。而他的改革主要就是基于他的視覺印象,這份視覺真實轉(zhuǎn)化成了政治決策的基礎(chǔ)。

沙皇汲取的第二部分經(jīng)驗來自他所參與的造船業(yè)。傳統(tǒng)的造船技術(shù)有二:一種為阿姆斯特丹所使用的。即建造時從船底開始,先完成船底構(gòu)建(“外殼優(yōu)先”);另一種為鹿特丹所使用的。即先搭建船的骨架(“龍骨優(yōu)先”)。無論哪種,都是實踐出真知。沙皇在圖像繪制技術(shù)那里碰了壁。如何使得實際船舶與造船圖紙相一致?荷蘭壟斷著造船技術(shù)。若是想在俄國本土上造船,就需要雇傭荷蘭的造船師。而將造船圖紙帶回俄國,讓當?shù)丶脊ひ勒請D樣造船不大可行。因此,沙皇甚至決心自創(chuàng)一套圖像繪制系統(tǒng)。不過很難說荷蘭工匠畫是什么新型船,那是17世紀30年代倫勃朗(Rembrandt)畫作里就有的船。那群荷蘭造船師畫的船,在阿姆斯特丹海事博物館里全能看到。但彼得大帝始終堅持著他的宏圖大略,現(xiàn)代造船業(yè)對建設(shè)海洋大都市是至關(guān)重要的。

最后一點是鯡魚和牡蠣的案例。阿姆斯特丹作為消費中心蓬勃發(fā)展,一大表現(xiàn)就是當?shù)氐聂~產(chǎn)品消費和貿(mào)易。荷蘭鯡魚產(chǎn)業(yè)也是工業(yè)的一部分。鯡魚從海里捕撈上來后會送到岸上加工處理,最后送到餐桌上被消費。不僅平民百姓消費鯡魚,一些高端宴會也會選擇鯡魚作為菜品。鯡魚捕撈接近尾聲的時候,地方精英還會舉辦盛宴,舉杯同慶造船業(yè)和漁業(yè)為之帶來的可觀利潤。這讓沙皇陷入深思:海洋大都市里的人是怎樣做到持續(xù)進步的?他們怎么吃?他們都在吃些什么?牡蠣由此也成為至關(guān)重要的內(nèi)容。妓女們的工作之一就是為客人們處理牡蠣,這實際上也是工業(yè)的一部分。吃牡蠣是妓院文化的一個方面(被認為是壯陽的)。沙皇“大出使團”的隨行人員很多都十分年輕且充滿活力,他們在布魯塞爾和阿姆斯特丹駐留時,了解到食用牡蠣的經(jīng)驗。由此牡蠣將精英消費和消遣消費聯(lián)系在一起,不僅是日常飲食的組成部分,更是高端盛宴的組成部分,還是作為消遣的一部分。

四、三段故事:鯨脂壟斷、船舶貨運、鯡魚與牡蠣

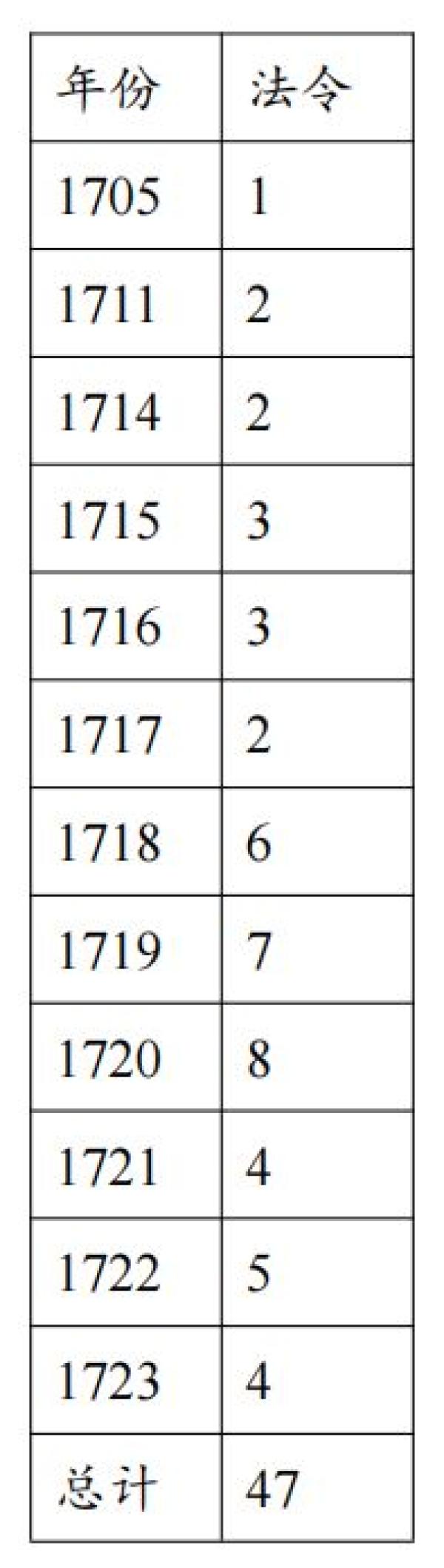

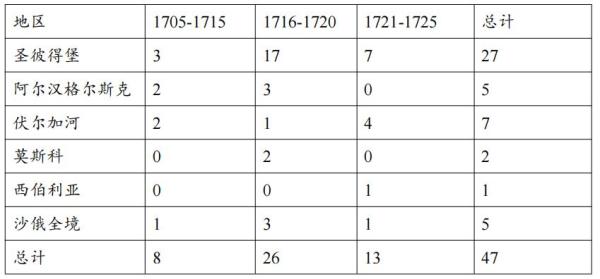

從以上三點出發(fā),我們用三個故事來理解俄國海洋事業(yè)的發(fā)展。首先是遠征斯匹次卑爾根島發(fā)展捕鯨業(yè)。1703-1768年間,沙俄政府陸續(xù)建立了多家壟斷公司(表1)。它們的共同之處在于,公司為帝國精英所把控(特別還有緬希科夫這類寵臣),擁有海洋哺乳動物脂肪開發(fā)與貿(mào)易的壟斷權(quán)。壟斷貿(mào)易讓這些公司賺得盆滿缽滿,它們有義務(wù)拿出部分盈利投資給捕鯨業(yè)。故而,壟斷公司常年要與斯匹次卑爾根島的獵手們打交道。(表2)傳統(tǒng)獵手的嗜好是殺海象,而非屠鯨。處理海洋哺乳動物,獵手們也有他們自己的一套方法。總之,讓這樣一群人放棄殺海象轉(zhuǎn)而屠鯨并不是件容易的事。整個18世紀,沙俄政府都在試圖逼迫他們轉(zhuǎn)行去捕鯨。18世紀末時,政府找獵人們問話:“為什么你們不屠鯨?要做什么你們才肯去屠鯨?”。對方回答道:“不屠鯨是因為無利可圖。但殺海象、海豹就不一樣了,小成本投資,獲利也相對可觀。而且捕撈地點就在白海,不需要到大西洋深處,危險程度也低了很多。因此,要想讓我們屠鯨,方法只有一個:重金之下,必有勇夫”。獵手們非常清楚地認識到自然條件與經(jīng)濟理論的深度聯(lián)系,而圣彼得堡的帝國精英們是理解不了的。因為帝國精英們想象的基礎(chǔ)是一種對“外國的印象”,一種基于他們想象的外國理念。

表1

表2

第二段故事,是船舶貨運的革新。1705-1723年間,沙皇彼得大帝幾乎每年都會簽署數(shù)份改善航道和革新造船業(yè)的法令(表3-表5)。而圣彼得堡在每個時段都是改革法令頒布最多的地方。多數(shù)法令寫明,征召各地船運總管/技工到圣彼得堡,這也讓俄國科學界大為吃驚。原因在于,對船舶貨運改革的研究基本是地域性的,即只考察某一地區(qū)的改革。舉例來講,以往學者的研究范圍只到遠北方白海海域的阿爾漢格爾斯克(Arkhangelsk)。殊不知,這一切都是以圣彼得堡為中心展開的。若是深挖歷史文獻,就會發(fā)現(xiàn)是沙俄政府真正的目標在圣彼得堡。圣彼得堡才是該段故事的主體。

表3

表4

表5

沙俄政府意欲革新圣彼得堡的航運,主要圍繞首都城內(nèi)的航運和通往首都的水路。國外控水空間的理念被引入圣彼得堡,其市中心被視作沙皇俄國現(xiàn)代文化和空間轉(zhuǎn)型的中心。運河由圣彼得堡放射狀流出,范圍覆蓋了沙俄全境。每條運河都是現(xiàn)代性的一個分支,全境運河都會在沙皇俄國的核心地界交匯。這一運河連通方式與17世紀荷蘭的水道網(wǎng)頗為類似,都是借助現(xiàn)代交通網(wǎng)絡(luò)將國內(nèi)各地連通。

在這種航線視域下,移植往來于運河上的船舶也成為現(xiàn)代性的主要表現(xiàn)形式之一。沙皇頒布法令,要求當?shù)剞r(nóng)民建造多種類型的荷蘭船,具體有荷式平底大帆船(tjalk)、卡特船(kat)、福祿特帆船(flute/fluyt)、胡克船(gukor/hoeker)、荷蘭圓帆船(galiote/galioot)(荷蘭圓帆船是一種荷蘭捕魚帆船或小型商船,屬于帶帆的小型兩排漿船。)、平地小帆船(evers/ewer)等。這在實際操作時難度很大,因為各類船舶的構(gòu)造都非常不同,不可能概而論之。而且政府更沒公布一套清晰的船舶建造體系。沙皇的改革靠的好像都是造船圖紙,就只是告訴民眾放棄正在用的破爛船,該改換新型船只了。唯一的共性就是各類船的起源地都在歷史上的弗里斯蘭省(Friesland),即今天的荷蘭北部及德國西北部易北河(Elbe River)下游的漢堡市一帶。沙皇第二次“大出使團”(1716-1717)時到達過這一帶,造船業(yè)改革的核心項目是在此之后才真正開始推進的。故而,開發(fā)捕鯨業(yè)和船舶貨運只是第一次“大出使團”時萌生的想法,而真正將這一想法落實是在第二次“大出使團”歸來之后。事實上,改革全部以失敗告終。19世紀,捕魚者們又被沙俄政府問話了:“為什么你們還用舊型船只?”。漁夫們的回答很明確:“傳統(tǒng)船只更好符合了個人要求,它們更有利可圖。我們了解自然,懂這一行,知道下一步如何推進。政府放手讓我們自顧自才是最好的!”

最后這個故事,是一段海鮮消費的故事。這有好幾處值得探討的地方。首先是一個非常具象化的事情。彼得大帝的信件和文章非常明確地展示了他的口味偏好。信中,彼得大帝對他食用的鯡魚質(zhì)量提出了品質(zhì)要求,要想自己之前在某某地方吃到過的那樣,嚴正說明他對上次送來的那種品質(zhì)很不滿意。顯然,他對吃很懂行,知道自己想吃的東西,且對品質(zhì)有著清晰的認識。從沙皇個人到俄國全社會的飲食消費是十分有趣的話題,但鮮有人了解。當前的主流研究都在探討法餐的食材,還有法國食物史中的“烹飪權(quán)威(culinary authority)”的議題。君王賦予皇家御廚烹飪權(quán)威性。而皇家御廚能成為權(quán)威人士,完全是因為君王在“烹飪權(quán)威”概念之下的“權(quán)威消費”。本質(zhì)上講,君王的飲食消費所展示的是他對于國家以及自然的一種權(quán)力。同理,沙皇食用伏爾加河(Volga)里的鯡魚和鱒魚、白海中的鮭魚、又或是深林里的麋鹿時,那都不只是吃那樣簡單,其背后是沙皇對國家自然資源調(diào)配的絕對權(quán)力。“烹飪權(quán)威”很大程度上解釋了沙皇的口味喜好怎樣為全社會所自愿效仿,還有為什么如此。

彼得大帝之女——伊麗莎白一世·彼得羅芙娜(Elizabeth I Petrovna)繼位,她統(tǒng)治期內(nèi)的俄國人民都渴望吃到沙皇的同款食物。18世紀中葉和下半葉,經(jīng)沙皇的許可,沙俄政府主持了兩個大項目。項目旨在沙俄全境建立起荷蘭式的鯡魚產(chǎn)業(yè)和牡蠣養(yǎng)殖業(yè),進一步推動現(xiàn)代水產(chǎn)品消費中心——圣彼得堡的發(fā)展。圣彼得堡是全球幾大主要的消費中心之一,在這兒就沒有買不到的商品。只要有錢,鯡魚、龍蝦、牡蠣、蚌、鳀魚等海鮮應(yīng)有盡有。問題是,所有這些海產(chǎn)品都很重要,那再用“烹飪權(quán)威”這一概念就不合適了。不僅僅是因為把錢浪費在自己輕易就能烹飪的海鮮上并不值當,更在于沙皇此時是一種“征服自然的權(quán)威”。生在一個偉大的帝國,擁有一個偉大的君王,自然就必須奉上人們需要的一切。這也是對“權(quán)力”更多層次的闡釋。1747年,沙皇伊麗莎白一世下令在芬蘭灣進行牡蠣養(yǎng)殖(牡蠣比較稀罕),并在北方發(fā)展國有鯡魚保鮮業(yè)。最終的結(jié)果卻不盡如人意。按生物學的解釋,牡蠣無法在鹽度過低的波羅的海里存活。據(jù)了解,沙皇俄國專程請了丹麥的專家來指導,還帶了北海牡蠣的生物樣本。多次實驗之后,芬蘭灣里的牡蠣依舊難以存活。請專家的錢可以說是打了水漂,這也宣告了伊麗莎白一世項目的失敗。一些根據(jù)荷蘭技術(shù)準備好的鯡魚從阿爾漢格爾斯克運到了圣彼得堡,它們經(jīng)受了測驗也通過競拍體系被出售。然而,俄國的鯡魚保鮮業(yè)從未成為一個有利可圖的產(chǎn)業(yè)。1756年,歐洲爆發(fā)了七年戰(zhàn)爭,沙皇俄國與普魯士之間呈現(xiàn)對抗態(tài)勢。這場大戰(zhàn)里,沙俄政府當局面臨著遠比鯡魚產(chǎn)業(yè)更嚴峻的挑戰(zhàn)。

1763年,凱瑟琳大帝(Catherine the Great, 即葉卡捷琳娜二世·阿列克謝耶芙娜)開啟了一個新的項目。她反對在芬蘭灣進行牡蠣養(yǎng)殖,但凱瑟琳大帝決定派遠洋捕撈船隊深入白海和巴倫支海,去捕撈那里的牡蠣、龍蝦及其它類型的海鮮。沙俄政府前后組織了幾次遠征,凱瑟琳大帝還下令國家保護私有鯡魚公司,目的是為讓它們更好地發(fā)展荷蘭式的鯡魚產(chǎn)業(yè)。這一項目基本上也是失敗的。遠洋捕撈船隊無功而返,那里根本沒有牡蠣和龍蝦。荷蘭式的鯡魚產(chǎn)業(yè)也不盈利。

18世紀末,沙俄帝國的領(lǐng)土擴張到了歐洲南部。政府當局最終在黑海沿岸的克里米亞半島發(fā)現(xiàn)了牡蠣,那批牡蠣當即就被送往圣彼得堡,這也體現(xiàn)了新領(lǐng)土本身具有的某種歐洲特征。

五、結(jié)論

根據(jù)上述三個故事,我想總結(jié)三點意見。其一,“海洋性”(maritimity)的思想。我們究竟需要具備什么起碼的東西才算具有海洋性了?大陸地區(qū)何種情況下會變得“海洋化”?對“海洋性”至今尚未有一個標準統(tǒng)一的定義。不過這對當下海洋史發(fā)展來說是很核心的問題。因為我們討論、觀察社會的哪些要素讓它走向“海洋化”。我們可以或多或少結(jié)合一些社會特點以定義“海洋性”。沿著這一思路,沙皇俄國的圣彼得堡成為了沙皇俄國的敘事中心。圍繞圣彼得堡組織起一系列的海洋活動,并將海洋要素輻散到沙皇俄國全境,最終圣彼得堡轉(zhuǎn)型成為海洋大都市。要說明的一點是,圣彼得堡與阿爾漢格爾斯克之間的地區(qū)原本是偏向大陸性的。沙俄政府主持的海洋項目啟動時,那一帶就成了往來于波羅的海沿岸與白海沿岸的交通線。這條交通線上,貨幣、人員、知識、思想等在此流通。海洋項目的影響范圍也限于這一區(qū)域。阿爾漢格爾斯克距離圣彼得堡很遠,但這沒什么關(guān)系。阿爾漢格爾斯克成了圣彼得堡的出海港,圣彼得堡下達決策,船舶接到指令后就從阿爾漢格爾斯港啟程。海洋帝國的運作方式正是如此。即便兩邊的船只和港口以大陸相連接,也不能由此否認該條交通線的整體海洋屬性。

其二,“海洋知識”與18世紀對“海洋”的認知轉(zhuǎn)型。俄國人在17世紀末的荷蘭阿姆斯特丹開始了對海洋產(chǎn)生泛泛化的理解,是通過沙皇的視角將海洋當作一種自然物來觀察,形成了對海洋的整體性認知。再基于海洋經(jīng)驗,海洋認知最終轉(zhuǎn)變成了“海洋知識”。伊麗莎白一世項目和凱瑟琳大帝的項目則顯示了海洋知識對地方政府當局的重要,甚至影響到了地方官員的仕途。當奉沙皇之令到海里捕撈牡蠣時,某片海域內(nèi)有無牡蠣就是緊要的事了。若是有牡蠣,地方官員就是辦好了差事,對其仕途有利。反之則不然,地方官員們要么不擇手段去找牡蠣,要么得對那片海域里沒有牡蠣作出合理解釋。所以18世紀末博物學家被帝國當局派遣到白海,他們被視為國家權(quán)力的代表,而且是掌握了海洋知識的重量級人物。由此可見,“海洋知識”實則為18世紀帝國用國家權(quán)力開展海洋項目的產(chǎn)物。

其三,是本人研究中最基本也非常核心的觀點,就是要重視社會技術(shù)的想象(social technical imaginary)。所謂的“用眼睛翻譯”非常重要。掌權(quán)者的“視覺印象”(visual impression)會被復制,比如沙皇要復刻“大出使團”出訪期間所見的事物,他希望在俄國本土建立起來的、被認為是體現(xiàn)了歐洲現(xiàn)代性的種種事物。問題是有些部分見如其實,有些部分則不能。而每一種大產(chǎn)業(yè)里,不可視化的部分比能可視化的部分要重要得多。比如:能看到商人,但不能透視到商業(yè);能看到議會,但不能看到內(nèi)在的民主;能仿造捕鯨船的樣式,但不能復制出一樣輝煌的捕鯨業(yè)。捕鯨業(yè)不只有能看到的捕鯨船和捕鯨手,背后更是有著一套運營管理、財務(wù)周轉(zhuǎn)和技術(shù)市場的體系。所謂的沙皇俄國西化,實際是統(tǒng)治精英基于自身經(jīng)驗所產(chǎn)生的歐洲觀念的具體化。所謂的視覺翻譯,就是把“視覺印象”復制為所謂的現(xiàn)實。

最后,中俄比較研究是一大潛在的研究領(lǐng)域。中俄兩國的18世紀海洋開發(fā)有無相似之處?以廣州為中心的中華海洋帝國與以圣彼得堡為中心的沙俄海洋帝國有哪些可比較的方面?其中的故事,想來一定為人震撼。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司