- +1

《敦刻爾克》導演諾蘭對談該片歷史顧問:這是幸存者的故事

【編者按】

約書亞·萊文,曾撰寫多部歷史讀物,代表作為《那些在布利茨戰役和英國戰役中被遺忘的聲音》系列。受克里斯托弗·諾蘭邀請,萊文擔任了影片《敦刻爾克》的歷史顧問,其《敦刻爾克》一書是電影唯一官方授權的圖書。近日,該書中文版由重慶出版社出版,該書特別收錄了萊文與導演諾蘭的對談,澎湃新聞經授權發布,以饗讀者。

約書亞·萊文:你是在美國工作的英國人,當你說你想把一些特別英國的東西做成電影,人們的反應是什么?

克里斯托弗·諾蘭:劇本寫完前我沒告訴任何人。艾瑪(《敦刻爾克》的制片人艾瑪·托馬斯) 知道。最初就是她把你的作品《被遺忘的聲音之敦刻爾克大撤退》介紹給我。很多年前我倆和一個朋友(他也參演了電影,飾演船上的一個士兵)一起橫渡海峽,就是為了重現這段歷史,展現其中的精神內涵。重現敦刻爾克戰役是我經歷的最困難、最危險的事情,謝天謝地,我完好無損地回來了,還好沒人朝我們頭上扔炸彈。那真真正正就只是一個海峽,天氣惡劣,我們仨擠在一個小船里。

約書亞·萊文:你將那次橫渡海峽視為一種致敬?

克里斯托弗·諾蘭:是的。我們橫渡的時候有點早了。那會兒是復活節,大概是4月,不是5月,天氣有點寒冷,我們還特意去了一次敦刻爾克——但不是作為歷史狂熱愛好者去的。我們知道這個故事——我們就是聽著敦刻爾克的故事長大的,而我們的朋友有只小帆船,他說要不我們就這么干吧。結果我們發現乘著小船冒險駛向海峽是一件非常、非常艱難的事情(起碼對我和艾瑪來說很艱難)。橫渡海峽是一個十分重要的決定,很難相信我們真這么干了,而且正朝著原本的戰區駛去。就在那時我意識到為什么將敦刻爾克戰役稱為神話,或現代神話,或者任何你想叫的名字,都不為過。

親自登上小船重現那段旅程,你可以窺見那些勇士的壯行。他們完成的壯舉太需要勇氣了。多年后我和艾瑪談起這件事情,并開始閱讀敦刻爾克戰役的一手資料。我們很好奇為什么在現代沒人用這個題材拍電影。這是人類歷史上最偉大的故事之一,而且在我看來具有普世意義。所以我閱讀了大量資料,絞盡腦汁地想弄清如何展現這一故事,還有為什么過去沒人拍這個題材。最后我們認為人們沒拍這個題材,是因為敦刻爾克戰役是一次撤退,而且這部電影將耗資巨大。這個故事非常宏大,無論怎么切入細化,都會是一部史詩巨制。我們試圖用一種非常私人的角度切入,但由于這是一部史詩,因此你需要產業化的好萊塢電影機器的資源作為幕后支持,并用這些資源打造一個傳奇。問題在于,無論這個故事如何偉大,展現撤退總是有些棘手。但最終驅動我們去展現這個故事的原因,正是這不是一場勝利、不是一場戰役。這是一場大撤退,是一個關于生存的故事。因此我沒把它當戰爭電影,它是一個幸存者的故事。這就是為什么影片里沒有出現德國人,也是為什么影片純粹以幸存者的角度進行敘事,而不是去展現事件的政治沖突。

約書亞·萊文:它看起來也不像一場戰爭電影。我閱讀過喬治·奧威爾(在《1984》里)描寫的101房間這個房間里有整個世界最讓你恐懼的東西,而這種無形之敵就是你腦中的夢魘,是最讓你生畏的事物。這個電影很像驚悚片,或心理驚悚片,或者其他與之類似的影片?

克里斯托弗·諾蘭:這是一部懸疑片,但我們試著將這種發自內心的懸念盡可能地深入挖掘,所以你自然能體會到恐怖電影的表達方式。

約書亞·萊文:這幾乎是在暗示你有可能去接一部描寫納粹的電影合約,從任何可能的角度去展現他們原本的樣子,而你還沒有這么做。

克里斯托弗·諾蘭:不是。呃,當我一開始寫劇本時——開頭的節奏有些慢,徐徐推進,但它告訴你正在發生什么——我不斷使用“納粹”一詞,并讓人們在對話中不斷提及納粹。我想不斷提醒現代觀眾,敵人是多么邪惡可怕,而他們就在身邊。然后在某個時候——我記得是和第一個跨國來討論項目的馬克·里朗斯討論時,我突然意識到我早就決定在影片中絕不讓德國人直接出現了,甚至連提及他們都毫無意義。不想折中,這就意味著你要么嘗試完完全全地展現納粹的邪惡理念,要么就設法完全不展現他們,讓他們成為一種潛意識里的怪物,成為銀幕外的威脅。就像《大白鯊》里的鯊魚,或許你能看見魚鰭,卻看不見鯊魚本身。如此一來,在你腦中,即使你在評判影片中的其他人物,你的道德感也會自動將納粹看成最邪惡的東西。

約書亞·萊文:因此觀眾可以盡情想象。但許多對第二次世界大戰一無所知的年輕人也會觀看這部影片,那么有沒有義務去強調納粹是什么樣的人?

克里斯托弗·諾蘭:我認為我們的責任,是避免帶有誤導傾向地展現納粹形象,但影片一再讓觀眾關注納粹主義與其注目之處,卻并不直接展現納粹主義,在我看來是恰當的。你想要去體會危機四伏陰云密布下的歐洲大陸,你想要切身體會這些英軍法軍士兵在歷史的決定性時刻處在什么樣的狀態,你想要體會山雨欲來風滿樓,巨大的危機近在眼前。我就是這么做的,純粹用電影的角度敘事,不從個人角度出發,不將敵軍人性化——這是許多戰爭電影的做法,它們或多或少總會表現出這樣的傾向。即便追溯到《西線無戰事》,你都能看見戰爭電影試圖用某種細微的方式去營造一種復雜感,試圖將敵軍人性化。但如果你將自己代入沙灘上士兵的角度,對他們中大多數人來說,他們與敵軍的接觸十分有限,接觸時間也并無多少。你所看見的大多是炮彈從天而降,你所聽見的大多是幾英里外的炮火轟鳴,而當我們切實想著炮火的轟鳴正逐漸逼近,這景象便更加可怖。我們目前對混音的嘗試,就在于如何把聲音營造出一種距離感,以便讓戰斗聽起來先是在十里開外,然后是七里開外,然后是四里開外,從而展現這種逐漸逼近的戰火為海灘上的士兵營造了多么徹骨的恐懼。

電影中你和片中人物不知道的部分反而對影片非常重要。因此,在講解性場景中,我們希望盡可能多地提供歷史信息。這種理念使得片中人物湯米和吉布森對正在發生的事情一頭霧水,隨后他們又聽說了令人焦慮的只言片語,比如“我們正試著將四萬五千人撤離海灘”,“海灘上有四十萬人”,然后你才會覺得:“好吧,每個人都在為自己打算。”比起用上帝視角展現我們知道的一切,我個人對展現人們對未來一頭霧水的情況更感興趣。如果你身處其中,尤其是處在當時的歷史環境下,無法使用智能手機以及一切現代物品,想要明白到底發生了什么就會變得非常困難。對我而言,敦刻爾克大撤退中最感人的事情之一——事實上絕對是最感動我的一點——就是當這些小伙子們獲救之后,當他們踏上回家的旅程,當他們回到家里,他們卻陷入了深深的內疚和自責。當他們回到家鄉,大多數都認為自己讓故鄉的英國人民失望透頂,然后發現他們竟然被當成戰斗英雄、被夾道歡迎,在我看來這是情感上的巨大轉折。

歷史上,這種情況發生的原因在于他們并不明白在敦刻爾克究竟發生了什么。因此,我們有了他們去閱讀報紙上丘吉爾的演說的情節。他們無法親臨議會,按照傳統他們無法有影片中的機會,將鏡頭切換到溫斯頓·丘吉爾準備演說或是向內閣演講。他們只能從報紙上獲得信息,只能在大撤退完成之后才逐漸明白,他們到底經歷了什么。

約書亞·萊文:現代有沒有與之相似的故事?人們會不會覺得,多年前他們經歷的事情,會在未來的某一天重演?

克里斯托弗·諾蘭:我們這個時代最大的不幸、最大的恐怖之一,便是目前對歐洲移民危機的不當處置。我們再次用冰冷的機制去處理數量如此龐大的難民,他們擠在小船上,從一個國家到另一個國家。把難民與敦刻爾克大撤退進行對比的聯想非常可怕,但當我們身處技術先進的時代,就很容易遺忘最基本的物理常識:如果你把一大群人放在一起,他們需要去其他地方,可他們不能飛,只能擠在船上離開——于是一大群人亂七八糟地擠在小船里,每個人都想活下去。我們這個年齡的現代人很難想象報紙頭條里的這種災難。但這些事情總是切切實實地在發生。當今世界依舊有著如此慘劇,我不認為你能把在敦刻爾克發生的事情看成另一個世界或是另一個時代的往事。

約書亞·萊文:那么你喜歡什么樣的戰爭電影?

克里斯托弗·諾蘭:我最喜歡的電影——也是我最仰慕的電影,是泰倫斯·馬力克的《紅色警戒》。雖然這部電影和本片毫無關聯,但它與我的許多其他作品息息相關。我導演的電影《記憶碎片》就深受《紅色警戒》的影響。在制作《敦刻爾克》前我們確實放映過《紅色警戒》,但除二者的核心故事都取材自二戰歷史外,二者并無關聯,而二戰題材是永恒的。即使《敦刻爾克》描述的是第二次世界大戰的故事,它也會讓人覺得十分親切,仿佛這個故事就發生在當下,這也正是我們在影片結構里追求的。但就藝術支撐和敘事方式看來,本片和《紅色警戒》并無關聯。

我看的戰爭片并不多。我們看過斯皮爾伯格的《拯救大兵瑞恩》,這個影片同樣因其驚悚片式的審美處理頗具啟迪意義。這部影片極其成功地展現出激戰場面與流血場景,這些場面栩栩如生,以至于你會意識到自己不得不去其他地方冷靜一下。你沒法在這種情況下把整部電影一口氣看完。這點《拯救大兵瑞恩》絕對可以與《公民凱恩》相媲美。戰爭的殘酷恐怖就在那里。因此在《敦刻爾克》中,我們更多地采用懸疑的表達方式。我很少看戰爭片的另一個原因,是我更喜歡閱讀書籍——《紅色警戒》的藍光收藏的附贈里,有《紅色警戒》小說原著作者詹姆斯·瓊斯的留言,留言寫得非常謙卑。這是一位曾經親歷戰爭并描寫戰爭的作者透露的詭計,對于坐下來書寫建立在真實歷史上的戰爭電影制作人來說,戰爭片以極其殘忍的方式展現的謊言讓人心有余悸。他說過的事情包括:“ 《西線無戰事》之后,我們還能對戰爭說些什么呢?”因此我又回過頭去觀看很多很多年都不曾重溫的《西線無戰事》。《西線無戰事》幾乎全方位展現了戰爭的殘酷性,即使它是黑白電影,即使它幾乎沒有音效,即使它的電影制作工藝與現在比相當原始粗糙,卻也無法阻止該片成為佳作。從道德觀念上看,《西線無戰事》是一部關于德國人的影片,卻又由好萊塢系統制造。片中反民族主義的觀點如此有力,擲地有聲,這也就是為什么《西線無戰事》能在眾多反戰題材的電影里脫穎而出。它不斷描述戰爭的可怕,毫不留情地抨擊民族主義和侵略主義是如何將戰爭美化、如何將戰爭視為榮耀,又如何傳播這種觀點的。如果《西線無戰事》講述的是美國人和英國人的故事,我想也許就不會允許它如此描述了。

約書亞·萊文:因此你的影片是對上述電影的一種繼承?

克里斯托弗·諾蘭:不,完全不是。正因為我做過這些閱讀、做過這些研究,這些閱讀和研究讓我在這個方向上走得更遠,我做的不是一部戰爭電影,而是一個幸存者的故事,因為這就是我有信心去做的事情。我沒參與過戰爭,戰爭是我最深的夢魘,我沒法想象我去參戰。因此《敦刻爾克》變成了一個幸存者的故事。成功與失敗的界限在于能否活下來,這也就是為什么在影片結尾,一個士兵說:“我們做的一切都是為了活下去。”盲眼男人回答:“這就夠了。”因為在敦刻爾克的情況下,活著就是勝利。這也是丘吉爾“我們在這場撤退中有一場勝利”這句話的來源。這就是我有信心去講述的故事。

約書亞·萊文:在你的家族中,有沒有參與過戰爭的老兵?

克里斯托弗·諾蘭:我的祖父在第二次世界大戰中死去。他是蘭卡斯特團的一名領航員。

約書亞·萊文:天哪,他執行過多少任務?

克里斯托弗·諾蘭:他執行過四十五次任務,本來打算退役,但我覺得他是在第四十六次任務中死去的。在第四十五次任務后,他們完全可以一走了之,讓新的飛行員接手,但我祖父沒有離開。

他如今葬在法國,當我們制作《敦刻爾克》時,我們去他的墓地祭掃,感觸頗深。他去世時不過三十幾歲,卻已經是飛行編隊中的老人了。他們把我祖父當父親一樣地看待,我是說,和我祖父相比,他們只不過是一群十八九歲的孩子。

約書亞·萊文:你會再看自己拍的電影么?

克里斯托弗·諾蘭:我會啊。

約書亞·萊文:當你重看自己拍的電影時,你會不會評判它們?你會怎么看自己幾年前拍的電影呢?

克里斯托弗·諾蘭:電影完成后,你總會以影片發布等各種技術原因去看自己的作品。有段時間我的孩子特別想看《黑暗騎士》或者別的什么,所以我就坐下來和他們一起看。但當這些由頭不復存在,你也就不會再看自己的作品了。我上次看《記憶碎片》已經是很久很久之前的事情。有些電影制作人永遠不會看自己的作品,但我挺喜歡的,因為隨著時間流逝,當你離你的作品越來越遙遠,你的評價角度才會更加客觀——哪里做得好,哪里做得不好。我想,到那個時候,這些作品也會比完成時更加回味無窮。

約書亞·萊文:是的。

克里斯托弗·諾蘭:但這并不是讓人愉快的念頭,你不想提醒自己又老了幾歲,所剩的時間也越來越有限,但這就是事實……

約書亞·萊文:但你別無選擇?

克里斯托弗·諾蘭:是的,人類就是這樣。但若你能做出一部超越時代的電影,這便是你獲得的最高贊譽。

約書亞·萊文:你會不會擔心,過了一段時間,過了一代人后,敦刻爾克的故事會變成你的版本?

克里斯托弗·諾蘭:是的,我確實注意到了這個問題,這將讓影片肩負更多責任。而這也正是為什么我們沒有把影片搞得過于復雜的原因之一。我們無法將完整的歷史壓縮進短短兩個小時的戲劇里,我們不處理政治紛爭,不從更大的世界觀入手,正是由于若是完整地重現歷史,肩頭的責任將無比沉重。

能將影片中敦刻爾克這段刻骨銘心的故事公之于世,讓它持續影響后世數年、讓人們對那段歷史產生印象,我不覺得有何不妥。

我認為我有資格做這些,因為我們在制作電影時,已經做了大量調查研究,并全面地拍攝了這個事件。不過對于故事的廣泛衍生,或是歷史本身,我還不能擔當這樣重現歷史的角色,本片也不準備擔當重現歷史的角色。電影具有一種單純的特質,它能讓觀眾去想象電影之外的更多故事,這是深思熟慮后的決定,也是如此構建影片布局的原因之一。我們希望給觀眾留下更大的空間,讓人們去思考在敦刻爾克大撤退中,在影片之外,還有著更多的故事。

約書亞·萊文:我在書里寫了這段:“對每一個站在海灘或防波堤上(大部分撤離的軍隊都擠在長長的防波堤上),或是騎著奶牛撤退的人來說,他們面對的現實則完全不一樣。若將這些故事一一列舉,它們往往相互矛盾。可若考慮到現實的重要因素——海岸延綿數里,擠滿了數以千計身體和精神狀態各不相同的人,在高度緊張的十日撤離中,各種狀況又層出不窮。這些陳述怎么可能不相互矛盾呢?那時,整個世界都擠在這片海灘上了。”在我看來這就是本書的精髓,你同意這個觀點么?

克里斯托弗·諾蘭:我同意。這部影片很大程度上以同樣的假設為基礎,個人主觀體驗而非客觀現實構成了錯覺的本質。這與我做過的所有電影一脈相承。他們都在講述個人感受與客觀世界的潛在沖突,在《敦刻爾克》中,影片盡最大的努力去展現無窮無盡的個人經歷與每一個故事,這些經歷和故事有的相互矛盾,有的相輔相成。我們講述了三個互相交叉的故事。他們三人的經歷大相徑庭,但最后卻走到了一起。看著一名“噴火戰斗機”飛行員從另一架“噴火戰斗機”上迫降,一切似乎很平靜又盡在掌控,但影片隨后的發展將和你的設想完全不同,形成鮮明的對比。這就是人類的體驗如此吸引我的地方。

約書亞·萊文:我們在英國四處拜訪敦刻爾克老兵,您從中了解到了什么?

克里斯托弗·諾蘭:自然是非常重要的東西。有趣的是,當我們和老兵聊天時,我非常敬重他們,虛心向他們請教,但我當時并沒有意識到我從對話中獲得了不少靈感。如果我們想推測還原他們的經歷,我們需要向當時在場的老兵取景,這是明智之舉。真的,直到我現在重看此片……當我看到片中人們注視著一個小伙子走向水中時,我不明白他在做什么,他到底是想結束自己的生命,還是以為自己可以靠游泳逃出生天?我明白我為什么困惑。出現這一幕恰恰是因為我詢問過老兵本人:“這個小伙子是不是想自殺?”老兵沒有給出答案。這不過是他親眼目睹的一幕罷了。

約書亞·萊文:那這小伙子本人知道自己在做什么嗎?

克里斯托弗·諾蘭:確切地說,我也不知道。

約書亞·萊文:我們喜歡給一切貼上標簽——“這就是他在做的事情。”——而實際上有一大半時間我們自己都不知道自己在干什么。在這種情況下,若是壓力排山倒海而來……

克里斯托弗·諾蘭:與那些無與倫比的人們交談,我從中受益匪淺,因為影片展現的內容正是源于他們的經歷,這些談話也讓我對要做的事情更有信心。不同的人談論著擠在防波堤上、人們從船上走下,小伙子們將淡水帶到敦刻爾克,這意味著他們得先下船,再乘不同的船只返回。這種混亂感覺就像一場噩夢。你可以將防波堤上發生的這一切稱作“有秩序的混亂”,或是“官僚主義式的混亂”。聽人們講述這些十分有趣。而這位小伙子,雖然他不是平民,但他從英格蘭橫渡海峽,就是為了運送淡水——這些奧秘正是吸引我的元素之一。這就是為什么電影開篇中,湯米正四處尋找廁所。

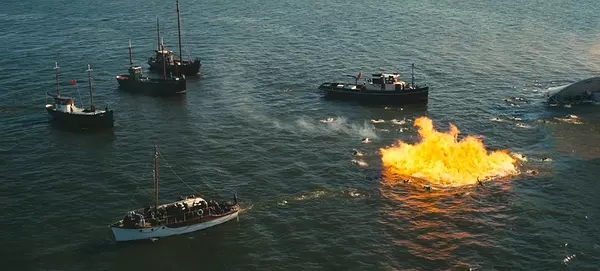

牽扯到邏輯的事情十分有趣:食物哪里來?淡水哪里來?這一切都從未計劃過,卻出人意料地完成了。聽見人們說有人送了水過來、看見遠方燃燒著大火,知道他正要奔赴現場。向著燃燒的戰火前進,這一景象在片中無處不在。它遠在地平線之上,是你最不愿意去的地方。老兵的談話讓我獲得無數素材,這些故事時不時在腦中閃現。當你詢問老兵們對敦刻爾克精神的理解,他們的說法各不相同,由此你會獲得很多信息。我印象中有三個表述非常直接。一人認為那些小船代表了敦刻爾克精神。另一位則認為——我記不得他原話了,但他的大致意思是整個事情都是扯淡。而最后一位老兵則將敦刻爾克精神與那些被留下的、駐守防線的人們聯系起來。他們三人的定義完全由自己的闡述決定:這是什么,這又代表了什么。

約書亞·萊文:沒錯,我記得有個人說:“那時你只顧得上自己。”

克里斯托弗·諾蘭:對,我覺得他是我們交流過的最有意思的人之一。他暗示我們做的是他經歷過一系列并不讓他自豪的事,但他卻堅定地認為在那種情況下每個人都會這么干。我能感覺到他并不是在表達自己做得不對或是做得與眾不同,但有些事情最好還是留在敦刻爾克,再也不要提起。對我而言,片中阿萊克斯、湯米和吉布森之間的關系正是如此。這并非有意對人們指手畫腳。我覺得當人們從私人角度談論主觀感受時,一扇嶄新的窗戶已就此打開。

約書亞·萊文:當你到了一定年紀時,事情發生的順序就會變得模糊不清,這很有趣。故事不再是從開頭走到結尾。時間愈發變得毫無關聯。我曾任出庭律師,如今轉行當了作家,總是下意識地想把人們的故事重新排列,找出其中的邏輯關聯。但你的視角卻截然不同,這讓我很感興趣。在你的許多電影中,你直接探討時間的本質,對你而言,其中有非常切實的因素。

克里斯托弗·諾蘭:正是如此。我的工作就是以有序規范的方式講故事,無論故事是否依著時間展開——要是人們談話都按時間順序進行,我就要丟工作了。現實中,不論何種原因,人們無法將自身經歷用絕對合理的方式敘述出來,這是人的本性。因此,不管用何種形式講故事,這都會成為一種獨特的技能,在社會上占有一席之地。這種技能會將事情轉化成不同形式,這就是為什么即便他沒有向我們講述具體經歷,卻能在我們的認識中留下有趣的謎團,這種謎團比言語更能感染人。無論那時發生了什么,我覺得他或多或少認為那些事情對我們而言過于瑣碎了,比如他朝一位軍官罵罵咧咧。又或許他認為這些事情會讓他蒙羞,而我們無法理解這點。

無論如何,當他的主觀感受變成故事時,其內容被大大壓縮了。我們的認知與現實之間總有一些差距,這一觀點擲地有聲,令人深思。它再次證明了調查結論展示出來的一切:在敦刻爾克大撤退中,各式各樣的經歷不可勝數。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司