- +1

鄭子寧︱京片子是清朝滿族入關帶來的嗎?

前段時間熱映的電影《繡春刀二》極力追求復原歷史上真實的明朝生活場景,無論是服裝、武器、家具、建筑,影片都力圖重現明朝樣式。但是對不少人來說,這些努力在角色開口說話時都化為泡影——影片中這些生活在明末北京的角色,都說一口流利的京片子。

京片子的北京屬性毋庸置疑,身為北京人幾乎是說京片子的必要條件。然而,這種帶著大量兒化音,說話軟和,連音、省音嚴重的方言,在網絡上卻經常被人認為是清朝入主中原后,北京方言受到滿語影響的產物,和明朝的北京話有著極大的區別。這些明朝的北京人根本就不應該使用京片子。

以古代為背景的影視作品,語言不反映當時真實的語言情況,本無可厚非。試想一下,假如《成吉思汗》用書面蒙古語,《狄仁杰》系列用唐朝中古漢語,《漢武大帝》用漢朝上古漢語,匈奴角色用匈奴語,《羋月傳》宣太后用戰國楚方言,《角斗士》用古拉丁語,《木乃伊》用古埃及語。不要說觀眾肯定聽得一頭霧水,對演員和劇組也是極大的考驗和不必要的麻煩,可行性極低。

然而,就《繡春刀二》而言,這些明朝末年的北京人說著一口京片子,或許離歷史真實并不算遠。

晚明北京話是什么樣的

明清交替之際,北京的人口構成、城市環境、權力結構都發生了極大的變化。毫無疑問,這樣一場變化是很有可能導致北京話也發生重大改變的。歷史上這樣的例子屢見不鮮,發生于公元1066年的諾曼入侵就是古英語和中古英語的分水嶺。隨著來自法國的諾曼入侵者逐漸融入英格蘭,英語在語音、詞匯、語法方面都發生了深刻的變化,以至現代英語人未經訓練幾乎不可能讀懂諾曼入侵前的古英語。

那么,明清易幟對北京話也有類似的影響嗎?

要想回答這個問題,首先需要了解明朝末年的北京話大概是什么樣子的。

如果我們想要了解今天的北京話,最合理的做法自然是請一位北京人說話并予以記錄。然而我們不可能請到一位還能說話的明末北京人,也不可能像通過聽溥儀、老舍錄音了解清末北京話那樣了解明末北京話。

出于以上原因,今人已經不可能完整復原出明朝北京話的方方面面。例如,當時北京人說話的語調、口氣就已不得而知。盡管如此,明朝北京話的北京話大致特征仍然可以通過前人留下的資料得知。

在沒有現存明末北京人音像資料的條件下,明末北京人留下的文字資料就尤為寶貴。其中,一份寫于明朝萬歷年間的材料對了解明朝北京話至關重要。

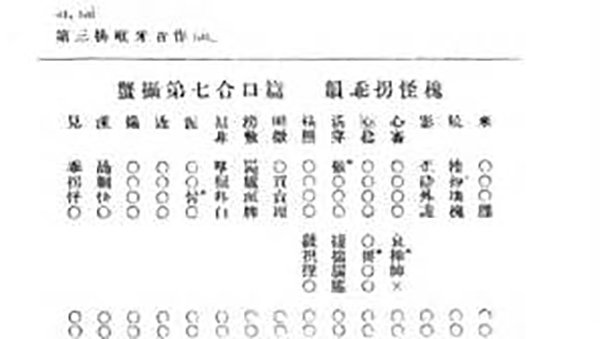

這份材料名叫《司馬溫公等韻圖經》(簡稱《等韻圖經》),著于萬歷三十四年,作者是北京人徐孝。

《等韻圖經》是徐孝所撰《合并字學篇韻便覽》中的韻表。總共有二十五張韻圖,詳細記錄了當時(1606年)北京方言的音系情況。對明末北京話的情況,徐孝有著極高的發言權。那么,徐孝留下的北京話記錄是什么樣的呢?

根據《等韻圖經》的記錄,當時的北京話音系層面與現代北京話已經非常接近,主要區別僅僅在于當時的北京話尚能分尖團(精zing京ging),能分iai韻(蟹鞋客)和ie韻(寫謝邪),e、o的對立尚且完整(即能分“學”/“穴”、“核”/“合”),卷舌音后yu韻(珠書)和u韻(初梳)尚未完全合并。

《繡春刀二》故事發生的天啟崇禎年間,比《等韻圖經》成書時間更晚,當時的北京話如無特殊情況,自然只會比《等韻圖經》里的北京話更接近現代北京話。既然北京話音系從明末到現在并無太大改變,那么,滿清入關對北京話造成極大影響這一說法,我們就應該存疑了。

兒化是否為北京話所獨有

雖說明末北京話音系層面和現代北京話區別不大,但是京片子的重要特征是兒化發達。眾所周知,滿語、蒙古語等阿爾泰語言都存在較為豐富的-r尾,如滿族八大姓中的伊爾根覺羅滿語為Irgen gioro。盡管滿清入關并沒有在音系上對北京話造成重大影響,北京話的兒化是否可歸結于滿語影響呢?

兒化是一個主要出現在口語中的現象,中國古人對語言的研究記錄向來有重書面輕口頭的傳統,對兒化現象的記錄少之又少。要想厘清兒化產生發展的線索,并不是那么容易。

兒早期只是實詞,即“兒子”的意思,隨著時間推移,由于詞義影響,兒逐漸可以和其他詞組合,起到小稱和愛稱的作用。如在北京話中,“羊兒“是小羊;城門這樣的大門,像東直門、德勝門就不兒化,自家的小門就兒化;小巧的“金魚“兒化的多,但是龐然大物”鯨魚“就不那么傾向兒化了。

小稱并不是北京話的專利,各種語言都會用到小稱,如西班牙語就常用-it-代表小稱,“女士“是se?ora,“小姐”是se?orita。英語中“雪茄“是cigar,”香煙“則是”cigarette”。一些情況下,小稱能夠完全取代原本的詞匯。如法語“耳”是“oreille”,來自拉丁語“耳”(auris)的小稱形式“auricula”,北京話中“桃”已經基本不能單用,一定要兒化才行。有時候,小稱也能獲得一些特殊的含義,如北京話“白面兒“其實指毒品海洛因。

漢語小稱有諸多形式,上古時代親屬稱呼、指小的詞多用上聲,可能即有一定的小稱意味,不少粵語則采取變調方式表示小稱。如廣州話“女”讀本調就是正常的意思,但是變成高升調則專門指”女兒“。有的方言則會使用“子”、“頭”、“囝”作為小稱詞綴。相較于很多小稱局限于少數方言,兒尾是漢語中應用最廣泛的小稱形式之一,并不僅僅只有北京話才使用。

必須說明的是,方言中“兒化“怎么讀,和這種方言里面“兒”怎么讀息息相關,很多方言“兒化“現象并不以類似北京話的-r形式出現,因此這些方言中的兒化常常為人所忽視。

很多吳語“兒”仍然保留了“兒“在中古漢語中的鼻音聲母,上海話的“兒“就和”泥“同音。吳語中的兒化也以加-n為主。

上海話“蝦”單用時有讀hoe的,和多數吳語讀ho不同,即可能是歷史上-n兒化造成的變音,實際上是“蝦兒“,浙江余杭一些方言尚把“蝦”稱為“蝦兒ho n”。“小囡(兒)”、“小娘兒”之類的詞在北部吳語中也廣為使用。

這些北部吳語中的兒化可能會讓人疑心是否與北方官話影響有關。可事實上,吳語區只有杭州因為靖康南渡等事件,兒化確實受到官話影響,不但兒化發達,而且讀音是類似官話的-l,如筷子說“筷兒”,繩子說“索兒”,一種面食叫“片兒川”。除杭州之外,整個吳語區大體而言越是靠南,兒化現象越多越發達,顯然和官話影響沾不上邊。

吳語區最南部的溫州,兒化現象就尤其顯著。

溫州話“兒”讀ng,溫州話中能兒化的詞非常豐富,“羊”說“羊兒”(yi ng),“插銷”說“銷兒”(shiae ng)。甚至“兒”自己也能被兒化,“兒兒”合音發生變調,從陽平聲變成入聲,這種入聲的“兒”相當于雙重小稱,如“羊兒”的“兒”如果讀入聲表示小羊羔。語音上說,溫州話的兒化也已經在一定程度上融入韻母,就如北京話一樣,如“笑話兒”(shiae gho ng)就往往讀作“笑紅”(shiae ghong)表示米餅的“馃兒”則已經完全讀成kong了。

吳語這種鼻音尾兒化可能代表了漢語兒化的一種早期形式。在中國諸多方言中,兒化現象的分布極其廣泛,不同方言的兒化也會有不同的方式。

兒化最主要的陣地還是官話區。自宋元以來,官話中“兒”的讀音從鼻音的nyi逐步演變為ri,再變成普通話的er,在一些官話方言中,er又失去卷舌,進一步演變為e之類的音。不同的官話方言,由于“兒”的讀音處于不同的演變階段,也就有了不同的兒化現象。

比起根本不兒化的官話如西寧話,北京話的兒化自然令人印象深刻。不過北京話的兒化在整個官話中甚至算不得有多突出,論兒化詞分布的廣度和頻率,成都話的兒化就和北京話難分伯仲,甚至可能更勝一籌。一些膠東和遼東的方言,如煙臺話和長海話,有“掉兒井兒去了”、“宰兒頭豬”之類北京話中兒化不具備的語法功能。更有不少方言,兒化音融合的程度比北京話要深得多。

北京話兒化后韻母有所合并,如an ai a兒化后都是ar,但是在成都話中,這種合并體現得更加厲害,“老板兒”和“老本兒”同音,說明“兒化”發展的程度更甚于北京話。更為極端的例子是昆明話,昆明話“兒”讀e,昆明話兒化后原有的韻母幾乎都被e代替,只有三個兒化韻母e ie ue。相比北京話,昆明話在兒化車道上顯然走得更快更遠。

就連廣州話也不是全然找不到兒化痕跡,“朵”讀doe也可能是“朵兒”合音所致,兒化現象實在太容易自然產生,很難相信這么多方言、這么多種類的兒化都是因為在清朝受到滿人影響所致。

最早的兒化

這些還尚且不是兒化跟滿語影響無關最有力的證據

中國最早明確反映出兒化音存在的記錄是成書于康熙十三年(1674)的《拙庵韻悟》,作者是來自河北易縣的趙紹箕。

趙紹箕該書中將“烏兒”、“蛙兒”、“依兒”、“丫兒”、“迂兒”等列為單獨的韻母,并在另一張類似的表中給這些兒化韻母都注上“俗”的腳注表示其為俗音,體現他所要反映的方言已經有了明確的兒化音。

1674年雖然已是清朝,但是一個人的語音是在幼年時期養成的,趙紹箕此書表明,明末清初時兒化韻已然存在。若說滿人入關僅僅一代人不到的工夫,就能讓滿語影響到漢語產生兒化韻,難度頗大。

假設仍要認為1674年的資料仍然可能受滿語影響,晚明的某些民謠押韻也顯示當時兒化韻早就存在了。

生活于1550-1627年的河北高邑人趙南星曾經在《芳茹園樂府》中收錄民歌《折桂令后帶急三槍》,中間有如下歌詞:“咱們咱們胡海混。就地兒圓著圈,咱們流杯,咱們吃個流杯會,咱們撒會村。笑特特喜壞了咱們,咱們咱們打個滾。”

這首民歌韻腳為“混、圈、杯、會、村、們、滾”,如果不兒化,那是絕無押韻可能的。

綜上所述,《繡春刀二》里諸位晚明人物操著一口京片子,就算不見得能完全反映歷史真實,在所有古代背景的影視作品中,復原度已經是相當之高了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司