- +1

回訪|“疫”線普通人的百種情緒,跨過上海寂靜的春天

郁斐 設計

4月5日晚上,一段居委干部和醫務人員“哭了”的電話錄音傳出,讓許多上海市民“破防”;差不多同時,黃浦區的一家寵物醫院開始接到大量求助,獨守醫院的獸醫承壓巨大,甚至幻聽到電話時刻在響;在浦東,因站點附近有病例,配送員被迫取消手中所有訂單,客戶不理解,他心里也難過。

還有人思念月余不見的家人、為物資缺乏焦慮、為高齡老人的生存揪心、為感染新冠歉疚……上海春光靜靜流逝,疫情裹挾下,人們的情緒激烈如過山車。

復雜心緒交織中,一群普通人在為上海尋找安定的錨點。

他們中有社區干部、外賣騎手、援滬醫療隊、友善的鄰居、志愿者等。暮春時,我們再度回訪,記錄下上海最寂靜春天的片段。

可見的是,當物流逐步恢復,社會面清零目標漸近,一些希望也在萌動。

眼見新增感染數據一路下行,江蘇援滬醫療隊心里多了期待,早日結束“上海小區深度游”;看到志愿者與居民的互相支持,靜安武定坊的志愿者心里常常充滿希望;當社區初期的緊張慌亂消失,“哭了”的居委書記觀察到,微妙又令人激動的變化正發生。

讓人“破防”的書記:希望讓居民看到信心

4月4日,虹口區香港麗園居民區黨總支書記劉苗和一位醫務人員通話時,說著說著就哭了。

醫務人員急切想返崗,但所在樓棟有陽性,處于封控中。劉苗細細了解并說明所有情況,“我希望她回到一線崗位上,我們太需要醫務人員了。”

香港麗園居民區黨總支書記劉苗一邊核查信息,一邊接聽電話。本文圖片均為 受訪者 供圖

兩人的對話錄音流傳出來,刷屏一時,聞者心疼。

當時通話時,劉苗還在組織核酸采樣,他身邊就有位醫務工作者,負責大約500名居民的采樣工作。

“我都想幫她,但我除了能在現場組織居民、維護秩序以外,我也幫不了。我看著她那么辛苦,我又不是專業醫務人員,就在這時,另一個醫務工作者告訴我,她想要返崗。”劉苗說,就是這樣一種對比剛好觸動了他,情緒一下子就繃不住了。

從3月8日到現在,劉苗沒回過家,一直跟大家在一起,這讓他觀察到一個微妙又令人激動的變化歷程——疫情中各種力量涌現,如果能凝聚起來,對于社區將會是一筆財富。

社區的年輕人作為新生力量,加入志愿服務。現在,核酸檢測主要靠年輕志愿者。發放物資時,年輕人也跑在前面。

愛心物資在樓里流動。有人在群里說沒東西吃,一小時間,居民就幫忙匯總到雞蛋、土豆、大米、掛面;樓內的愛心交換箱里,每天一定有人放入新東西,哪怕是一包紙巾。這讓劉苗每次看到都很感動。

通過多戶居民捐贈,劉苗為沒有物資的居民籌措到了大米、掛面等食物。

“城市并不是熟人社會,通過疫情,很多小區居民從門對門相見不相識,到現在人人熟悉,互相幫助、鼓勁加油。”劉苗相信,疫情只是暫時的,今后的鄰里關系會更加和諧。

他的個人手機號和居委電話,張貼在小區32個電梯間。有時,吃一口飯來了個電話,有時,打個瞌睡可能就會錯過很多信息。

劉苗還在不停“奔跑”,這是他對自己的要求,“只有奔跑了,居民才能感受到你在干活,才對你有信心”。

醫者:繁忙日常,盼疫情早日結束

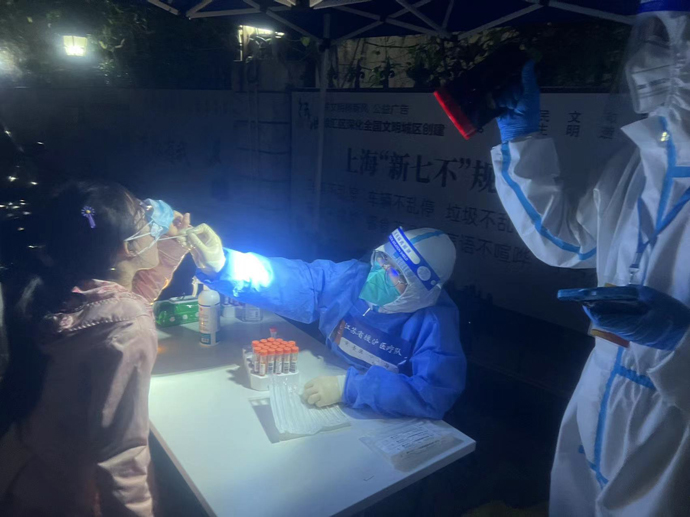

每天清早出任務,深夜回駐點,偶有休整的日子。

江蘇援滬醫療隊采樣一隊省管醫院分隊隊長、南京市逸夫醫院副院長宋海雯沒想到,時間過得如此之快,支援上海核酸檢測采樣工作已滿月,這支隊伍完成了150余萬人次的采樣工作。

隊伍里,大多數是90后,最小的還有2001年的,大多前往過各地援助抗疫,還有去過武漢的。

夜晚挑燈采核酸

作為分隊長,宋海雯像個大家長,要經常問問隊員,傾聽心事。

一些隊員感到過委屈。有居民不理解反復核酸,還有隊員測核酸時被反問“為什么捅這么深”。隊員說,自己當時忍不住在面罩里流眼淚。

宋海雯安慰說:“你知道你的采樣方法是科學正確的,那就不用擔心,而且居民們反復核酸又被封閉了這么多天,肯定有情緒,我們也要理解他們。”

隊員們比想象中的更堅強。遇上生理期,她們可以請假,但一直沒人肯請。

“來上海就是來努力工作的,今天我多采樣一些,說不定疫情就能早點結束。”宋海雯總是聽姑娘們這樣說。

醫療隊現場收到來自小朋友的感謝畫并合影留念。

工作6小時后精疲力盡的大白

這兩天,看著上海新增感染數據一路下行,宋海雯心里也多了期待,或許不久后,“上海小區深度游”就可以告一段落了。

對于獸醫虞喆來說,一個人就像一支隊伍。

虞喆和動物

在黃浦區青蓮街的寵物醫院,她獨自駐扎一月,“不好意思啊,我超級忙,工作非常多,開藥、急診的要進來處置,還有住院動物要照顧……這些事同時都在發生。”

虞喆光照顧20個住院動物,一天就要花去七八個小時。有的動物到了時間要做霧化,有的要打針,還有的要擠尿……工作量至少比平時高三倍,現在都落在一個人身上。

虞喆每天工作16小時,除了照顧20個住院動物,還有許多事同步進行。

四月六七號時,突然一下子涌進來很多求助,虞喆倍感壓力。接不過來所有的求助,她又內疚自責起來。有時候,她幻聽到求助電話時刻在響。

因為沒時間,虞喆變得“佛系”起來,餓了就吃,沒空就不吃,一個月瘦了六斤。

她擔心的是,封控時間越長,需要看病的動物就會越來越多,原來吃藥吃好的病,現在變成要開刀才能治好。

凌晨一點半,虞喆發朋友圈稱:“我和一眾小動物們尚且安好。”她盼望著,早日實現復工,同事能出小區幫忙。

友善的鄰居:關心身邊的人,行動帶來安全感

自上海疫情發生以來,老年人在社區中的生存狀況令人揪心。

靜安區武定坊是一個老齡化小區,視力不好、聽力不好或有特殊情況的老人不在少。4月上旬,這里的志愿者摸索出了一套幫扶老年人的工作方案,方案涵蓋了排摸老年人狀況、確定幫扶機制、幫助老年人反映問題等。

武定坊獨居老人初期信息統計

排查時,志愿者發現,有一位老年人不太會用手機,知道志愿者手里有張信息統計表,老人便托鄰居,三番四次地表示不要把他放在關心清單當中。這給志愿者帶來思考——幫助也要講究尺度,不能只顧自己的付出、幫得對方不舒服。

有些老人因為封閉,突然被迫和家人分隔,老人心情不好,親屬也焦急。志愿者就盡力收集老人親屬的信息,將他們也拉入微信群,請對方協助老人團購,然后由所屬樓棟志愿者來幫老人取貨。

就這樣,方案在實操過程中逐步升級。一晃眼到4月底,他們的經驗被推廣到了更多社區。

對志愿者負責人Issa來說,志愿者的生活非常充實,團購和行動這兩件事,都給她帶來了安全感。她還看到,有孕婦想吃雪糕,大家幫她找;有志愿者阿姨過生日了,大家再幫找蛋糕,這些給生活拼湊出很多溫暖碎片。雖然解封之日不定,但她心里還是常常充滿希望。

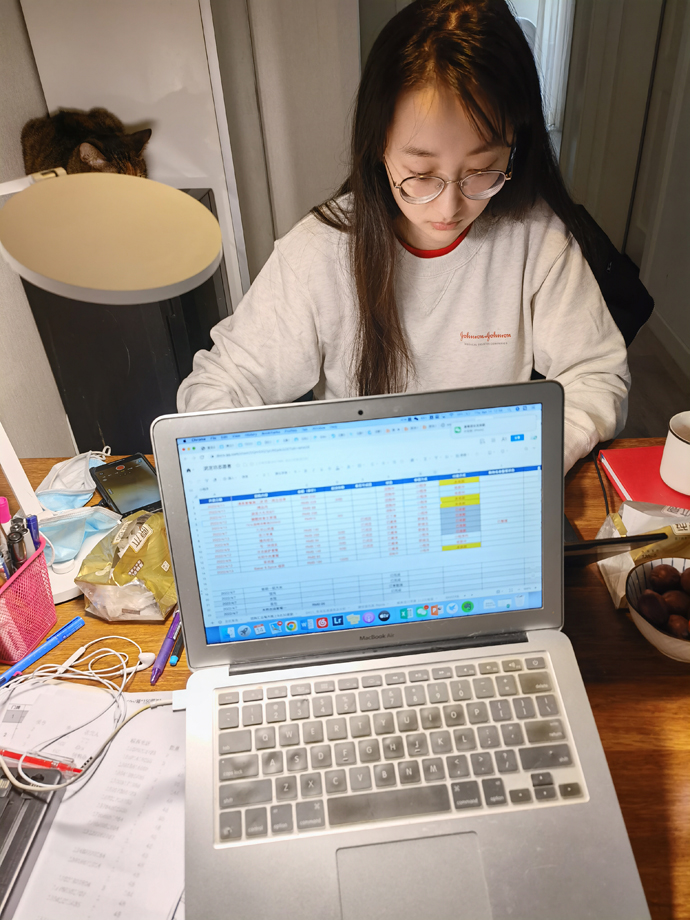

Issa在家中處理志愿者事務

感染者抽象的數字背后,是住在附近具體的人,同樣需要關心。

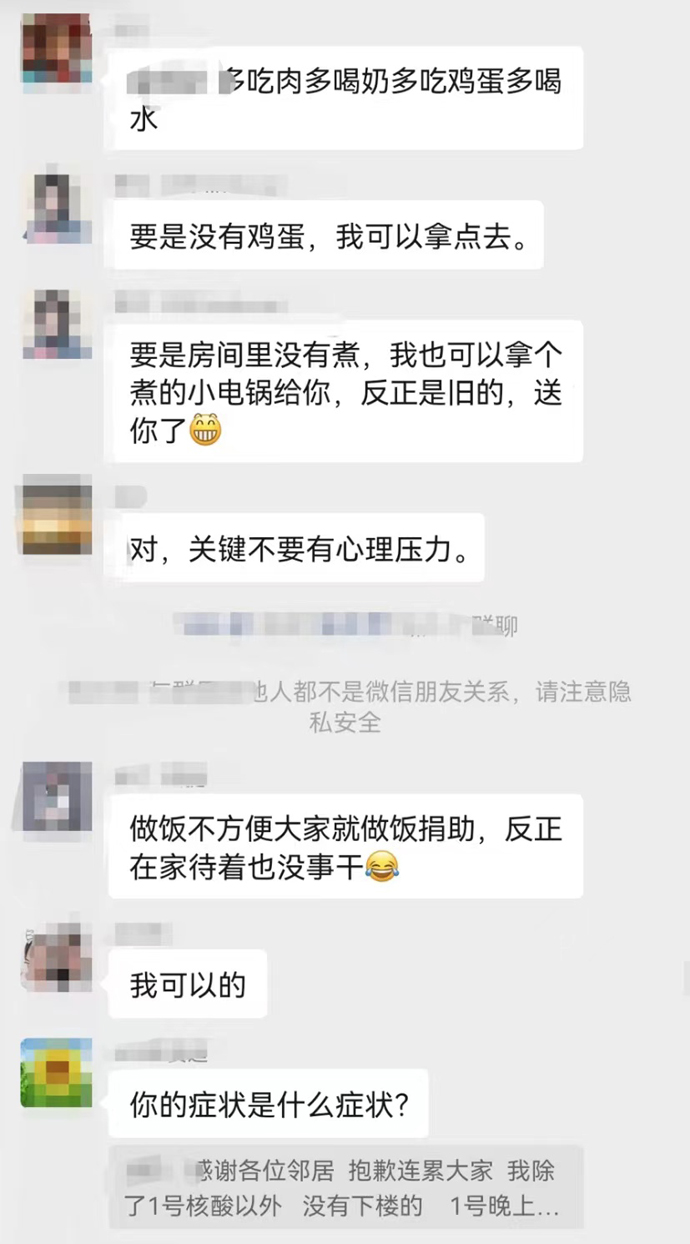

4月初,得知自己感染新冠,住在松江的姜敏先是崩潰,隨之而來的是歉疚。出乎意料的是,當她在樓組群公布自己確診后,陌生的善意涌來。

姜敏是小區第一個陽性病例,樓棟封控的消息擴散后,有人在團購群說,“怎么會出現確診病例?”“樓道消毒了嗎?”這些發問或許沒有惡意,但樓棟居民總是維護姜敏,回懟過去。

轉運前,姜敏不能出房間門,她的一日三餐也被居民承包了。做好的飯菜,裝盒或裝袋,送到姜敏所在的出租屋門口,再由室友轉交。她記錄下了鄰居的投喂:有炒絲瓜、燒雞腿、青菜雞蛋面、西紅柿蛋花湯等。

姜敏抗原陽性后,鄰居們發來建議和安慰。

如今,姜敏從隔離點返回家中,已回歸團購燒飯、下樓做核酸的生活。日復一日的封控中仍不乏鄰里間的善意。比如樓下阿姨主動幫忙烤雞翅,居委發放物資會把多余的留給她和室友,因為疫情建立的微信群仍舊活躍著,甚至隔壁樓還有人給她送了大禮包。

居民送給姜敏的飯菜。

接單者:收獲陌生人的鼓勵,很開心

叮咚買菜配送員江朋仁已經40多天沒回家,過去的一個月,他經歷了一些從沒遇到過的事。

前段時間,原來的站點附近出現病例,他被迫取消了手中的所有訂單,客戶不理解,為什么好不容易下單成功又不送了?他們都不想退款。江朋仁說,他心里比客戶更難過。

這段日子,他經常聽到鼓勵人心的話。有次打電話給客戶,通知菜送到了。電話里傳來客戶激動的聲音:“疫情期間,多虧了你們小哥,你們真的太辛苦了,做出的貢獻太大了!”

江朋仁回站點取貨

車上掛滿塑料袋,江朋仁出發送貨。

“只要用戶需要,我就得干下去。客戶吃不上菜,我們比誰都著急。”江朋仁覺得,大家對小哥更包容了,更能理解了,累一點,其實也挺開心的。

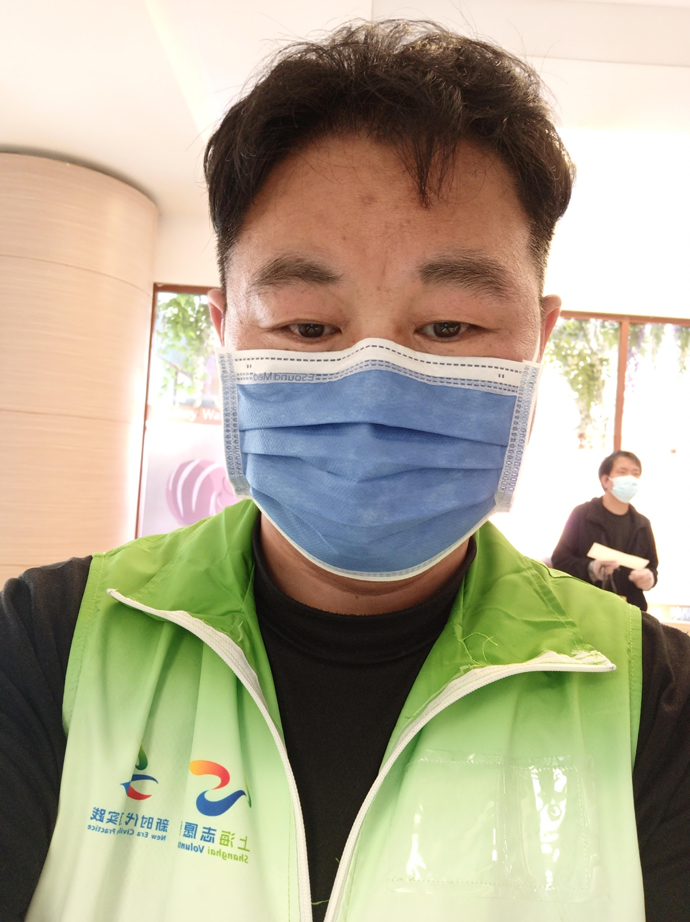

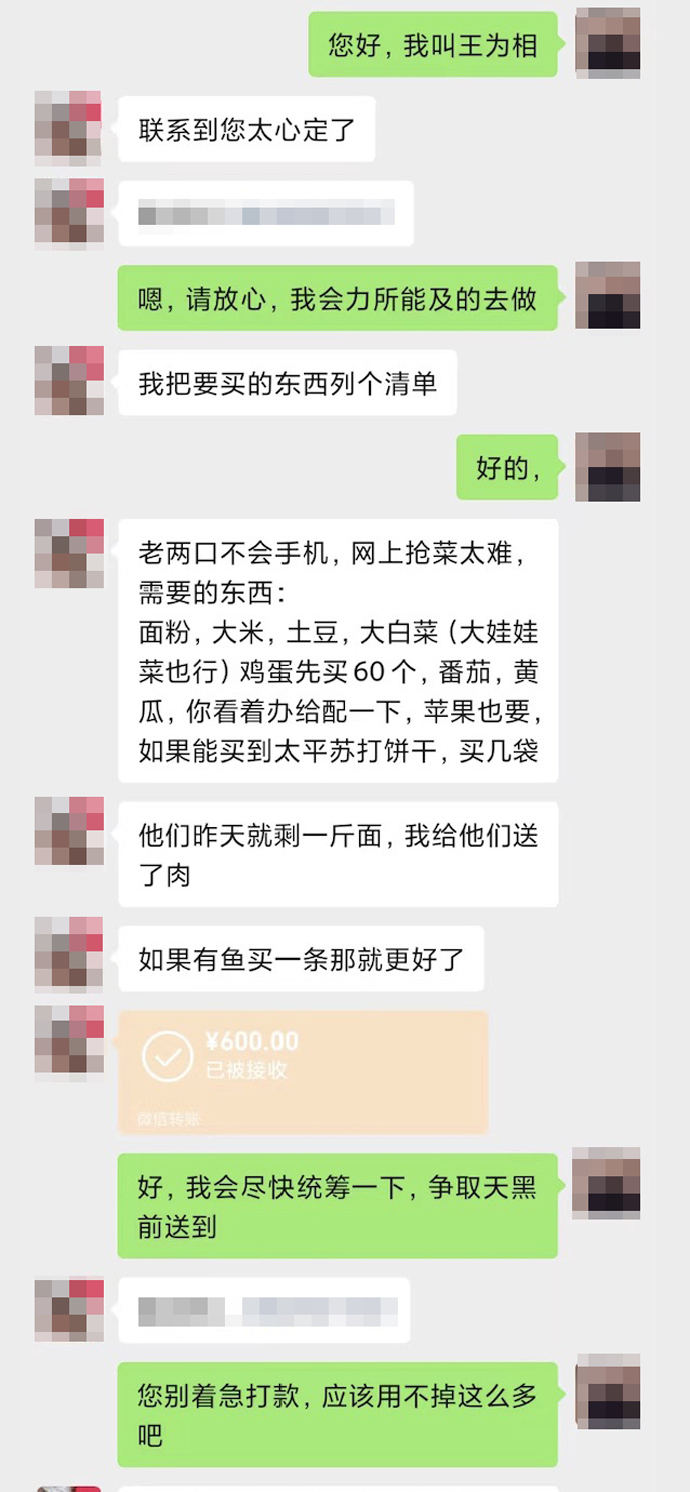

如果不是疫情,網約車司機王為相應該也在車上奔忙。

4月1日起至今,滯留在浦西的他,在車上睡了近一個月。等待解封中,他聯系到普陀區桃浦鎮一小區做志愿者,負責給居民配藥。

每天,半天時間開車去配藥,剩下還有時間,他想幫助更多的人。為此,他給澎湃新聞戰疫服務平臺發來信息,志愿幫助封控小區居民購買急需物資。

時隔半月,記者再次聯系他時得知,居委擔心他夜里冷,送來了被子,還幫他安排了一名志愿者,一起去配藥,小區的好心人主動說要幫他募捐,他回絕了。

“我只是做了點力所能及的小事。”王為相說,在上海生活20多年,這座城市對他有恩。在2019年重病時,許多人慷慨相助,讓他治好了病,生命才得以延續。

王為相的老家在江蘇連云港,但在上海生活了20多年了。

王為相幫助兩位老人購買清單上的物資。

他志愿服務的小區,曾是他生病時住的地方,親戚一家人很照顧他。過年時,居委會干部還送來大米和油。

“我是以報恩的心態投入到志愿者工作的。”王為相說,這個時候,他要拿出自己的一份力量,幫這座城市的人早日擺脫困境。

居民尋醫配藥的需求在增長,他每天跑的醫院越來越多,花費時間也越來越長。

前不久,他還接到了2個求助電話:一對不會網購的老夫妻家里只剩一斤面了,看完門診的老人打不到車回家。在醫院門口,他偶遇掛著導流管的老年人想搭車。面對陌生人的求助,王為相都一一“接單”。

“我們都很熱愛這個城市,能做一些力所能及的事幫到大家,我也很開心。”這段經歷讓他感觸很深,他說,雖然大家原本都是陌生人,但在疫情之下如同親人一般。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司