- +1

上海推教書育人楷模:院士編撰少兒科普,老師為學生擦大小便

解剖學教授帶領學生探訪遺體捐獻登記者、中科院院士主持編撰《十萬個為什么》、班主任為特殊學生擦洗大小便……上海有不少這樣的教書育人楷模。

在教師節來臨之際,上海市教育發展基金會、上海市中小學幼兒教師獎勵基金會、上海教育報刊總社、上海教育電視臺組織開展了“2017年上海市教書育人楷模”推選活動,深入挖掘一批在教書育人方面作出突出貢獻的先進典型。

經專家評審和公示,并報市教衛工作黨委、市教委審定,推選馬新玲等10人為“2017年上海市教書育人楷模”,馬龍生等10人為“2017年上海市教書育人楷模提名”。

【2017年上海市教書育人楷模】

馬新玲

華東理工大學機械與動力工程學院副教授

在華東理工大學,馬新玲主講五門本科課程,學生評教全部為“優秀”。連理論力學課這樣的專業基礎課,她都能上得場場爆滿,不少學生整個學期都來旁聽。為貼近學生、服務成長,家住松江的馬新玲,往往一個月里有25天住奉賢校區的教師公寓。入住時,她幾乎可以不刷卡,只“刷臉”。

近年來,馬新玲連續指導六屆七項國家級大學生創新創業訓練計劃項目,指導的大學生創新創業訓練和學科競賽合計獲得23項國家級獎、74項上海市級獎,指導本科生發表中文核心期刊論文7篇,并獲國家專利授權12項。她擔任10個班級的班導師,有一次去參加模范班導師標兵評選,不少學生“粉絲”專門跑去答辯現場為她加油。

馬新玲曾獲得全國基礎力學青年教師講課比賽二等獎、全國“周培源”大學生力學競賽優秀指導教師、全國“徐芝綸”力學優秀教師獎等多項榮譽。此外,她也曾主持負責五項校級和上海市級教改項目,入選教育部全國萬名優秀創新創業導師。

包蓓姹

上海市奉賢區青溪中學副校長

包蓓姹2006年畢業于復旦大學物理系,畢業之際,她加入上海第一批“三支一扶”的隊伍中,到師資緊缺的奉賢鄉鎮學校支教。兩年支教期滿,她選擇留在奉賢,一留就是十年。

支教期間,作為一個新教師,包蓓姹在各項教育教學比賽中屢獲佳績。她所擔任班主任的班級連續兩年被評為“區紅旗中隊”,她本人也獲得了上海市優秀“三支一扶”大學生的稱號。

支教快結束時,面對學生的不舍和學校的挽留,包蓓姹最終決定留在奉賢繼續任教。正式加入教師隊伍后,即便她的家離學校較遠,每天來回路上要花兩個多小時,但她總是學校里最晚離開的一個。

2013年,根據區教育局的安排,她又來到了新開辦的青溪中學,成為南橋新城教育拓荒者中的一員。哪里需要她,她總是二話不說地走上新的崗位。

包蓓姹對教育的熱忱與對專業的追求,讓她收獲了全國初中數學優課評選二等獎、上海市青年數學教師教學評比一等獎等獎項。

蘆秀蘭

上海市南湖職業學校校長

蘆秀蘭從教35年,1992年投身職業教育,先后在兩所職校擔任書記、校長。她帶領上海市南湖職校師生圍繞“服務發展,促進就業”,創新人才培養模式、改革課程體系、優化辦學環境,努力把學校辦成學生精神生活的家園。

在辦學理念方面,蘆秀蘭拓展學生國際視野,開展創業教育,改革評價模式,探索實現“把需要生活的人培育成生活需要的人”的辦學理念。她積極在校內推動建立“給想干事的人機會,能干事的人舞臺,干成事的人榮譽,不干事的人危機”的管理機制。

在她的努力推動下,學校實現了多專業中本、中高貫通培養;郵輪專業試點“中外合作”;網絡專業推行“雙證融通”、物流專業試點現代學徒制;烹飪專業與企業共建創業孵化基地。

李文萱

上海市徐匯區教育學院院長

李文萱從教36年,在12年一貫制學校、完中、初中和教師進修學院等四種類型學校擔任校長28年,改變了好幾所學校的辦學質量。

2000年1月至2013年12月,李文萱任徐教院附中校長。她帶領這所教育教學質量亟待提高的學校走出困境,將其打造成“家門口的好學校”,是徐匯教育“建峰填谷”的生動案例。

2013年10月起,李文萱擔任徐匯區教育學院院長。在她的帶領下,教育學院全體教職員工圍繞“立德樹人”的根本任務,在機制建設、體系建構、范式突破等方面進行了探索創新。

作為上海市特級校長,李文萱發揮示范輻射,引領了一大批優秀校長的專業成長。她先后獲得了全國、上海市和徐匯區的榮譽稱號20余次,主持市級以上科研項目10多項,獲得科研成果獎近20項,公開出版專著4部,在國家級核心期刊發表論文20余篇。

張少伯

上海市晉元高級中學教師

張少伯從教三十余年,一直追求“走心”育人方式。他會在學生過生日時,送上有親筆祝福信的筆記本。每屆高考季,他都用書信給每一位學生送上“私人定制”。

作為一名教師和班主任,在班級管理中,張少伯奉行并堅守的理念是:有制度,但不唯制度,巧用激勵制度,慎用限定制度,決不濫用處罰制度,在班級中形成講秩序、講團結、講效率、講情趣的風氣。

他帶的班級,時常傳出學生們開心爽朗的笑聲。在他看來,老師妙趣橫生的講解、師生間平等溫馨的對話、同學中輕松歡悅的說笑,這些都是“舒緩劑”,讓疲乏困頓的學生們得到放松;是“遮陽傘”,讓學生們在笑聲中感受到清涼的慰藉;更是“加油站”,在一段小憩之后輕松前行。“寬松不失嚴謹、活潑又顯踏實”是張少伯追求的境界。

張黎聲

上海中醫藥大學基礎醫學院人體解剖學教研室教授

有35年教齡、31年黨齡的上海中醫藥大學基礎醫學院的張黎聲教授將艱深、枯燥的專業課演繹成深刻的“人生大課”,將“人體解剖學”上出了生命哲理與使命擔當。

張黎聲設計“人體解剖學第一課”,并把解剖樓的一樓布置成“遺體捐獻文化長廊”,讓學生了解遺體捐獻、接受和利用的具體過程。

每個學期,張黎聲都帶領學生拜訪遺體捐獻者登記者,解讀和體悟他們的生命觀,并邀請他們來校與師生面對面座談,共同發掘“感恩、敬畏、責任”價值觀。

張黎聲將教研室的特色課程“腧穴解剖學”打造成了上海市精品課程和全國中醫藥院校的標桿性課程。他的課堂教學深入淺出,每年的教學質量評估都是A級,連年被學生評為“明星教師”。

張黎聲的個人魅力更是征服了一眾“粉絲”。從田徑、籃球到排球、足球、羽毛球,他都擅長;從唱歌、演講到辯論、主持、打鼓,他樣樣都行。校園內的多項文化活動上都能看到他的身影。

陸廣琴

上海市金山區青少年活動中心科技老師

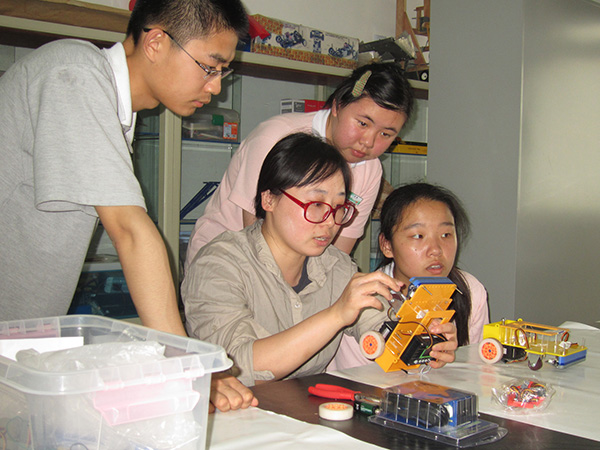

在學生們眼中,陸廣琴是一名博學創新、嚴謹勤奮、富有愛心、德才兼備的好老師。她幾乎把自己所有的周末和寒暑假都用在指導學生的科技創新上。

作為上海發明協會的一員,她善于以工程、計算機、數學及生物信息學等交叉學科,帶領學生進行科技創新前沿課題研究。

陸廣琴孜孜不倦地指導學生進行課題研究,許多學生走上了科技創新之路,有很多已經在國內外知名大學攻讀碩士博士,繼續著前沿課題的研究,有的已經成為了優秀工程師以及優秀創新創業者。工作至今短短八年,她共培育了上海市“明日科技之星”三人;“科技希望之星”三人、專項獎多人;第五屆“上海市科技創新市長獎”提名獎一人;先后有100多名學生在國家以及省市級的各種創新比賽中獲獎。

陸廣琴本人也曾獲得多項發明和實用新型專利,參與過國家自然科學基金項目、上海市教育委員會重點研究項目的課題。她還到區里的多所學校講學,為全區科技教師構建展示能力的平臺。

周穎芳

上海市長寧區初級職業技術學校教導主任

周穎芳從事特殊教育18年,擔任輔讀班班主任15年。她連續17年負責學生職業考證并100%通過。她堅持撰寫學生案例,將一個個凝聚愛的教育小故事匯編成專輯《鮮活生命的美麗》。

周穎芳任教的班級,每個孩子都很特殊。有的患有癲癇、有的嚴重抑郁……對每一個細小的行為、情緒變化她都看在眼里,記在心上。有的學生家庭貧困,她慷慨解囊,不計回報。有的學生大小便失禁,她親自擦洗替換。

她的手機成為了家校間的“熱線電話”,她可以記得班中每個學生的生日并送上親手挑選的禮物。

周穎芳業務表現突出,獲推薦赴美培訓,回國后便立項市級課題,根據特殊學生特點,開發學校個性課程。她先后獲得市園丁獎、市三八紅旗手,市五一勞動獎章,首屆“長寧好人”等榮譽稱號。

長寧區在“樹好人、學好人、做好人”先進典型文藝原創匯演活動中,即以周穎芳事跡為原型拍攝微電影《船兒漂漂》,感人至深,傳播廣泛。

鄭時齡

中科院院士、同濟大學建筑與城市規劃學院教授

鄭時齡是一名睿智而嚴謹的學者,他精通英、意、德等多門外語,跨越城市規劃、建筑設計、建筑歷史、理論、評論等多個領域。只要學生需要,鄭時齡總最大程度地擠時間滿足。無論是學術會議,為學生推薦圖書,乃至對新生的勵志交流,他都樂于參加。因此,他被學生們推選為最具睿智儒雅風范的“可愛老師”。

在國內,鄭時齡首創建筑批評學科,撰寫了21世紀重點教材《建筑批評學》。此外,由他撰寫的《建筑評論》獲國家級精品課程。他主持的“建筑歷史與理論”獲國家級教學團隊,撰寫的《上海近代建筑風格》獲上海市優秀圖書一等獎,他還主持翻譯最具權威的建筑通史巨著之一《弗萊徹建筑史》。

作為國家級教學名師,鄭時齡至今仍在課堂第一線為本科生和研究生上課,并以傳幫帶的方式指導青年教師。他已培養超過110名博士和碩士,其中相當一部分成為建筑設計和建筑教育領域的佼佼者。

為提高全社會尤其是青少年的建筑素養,鄭時齡主持編纂《十萬個為什么》,擔任熱心的志愿者,常年不懈地宣傳城市和建筑理念。

董君武

上海市市西中學校長

作為一名上海市特級校長,董君武在教育戰線上工作28年,一直在教育改革探索的路上銳意進取。

董君武懷揣著“讓學生微笑著走進校園”的教育理想,每到一所學校擔任校長,都猶如鯰魚起效應,激起教育發展活力。

在教育管理和教育改革實踐探索中,董君武很注重科研引領,以課題研究促發展帶隊伍,也取得了不少成果。迄今為止,他承擔了7項市級以上課題,出版4本專著,主編3本,并在市級各類教育專刊上發表多篇文章。

董君武還先后組織開展了多場教學現場展示會,在社會上引起了全國各地乃至港澳地區的高度關注。發揮了學校對同類學校的輻射和示范作用。同時,他還受邀成為貴陽市教育局名校長工作室領銜專家,為中西部地區培養人才、干部盡心出力。

(以上事跡按姓氏筆畫排序)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司