- +1

頂刊編譯|語言政策如何影響國家的經濟社會發展?——來自印度與非洲11國的證據

語言政策如何影響國家經濟社會發展?

——來自印度與非洲11國的證據

摘要:

本文認為語言政策通過兩種方式影響了國家的經濟社會發展:一是個體對官方語言(與“第一語言”相對)的接觸 (individual’s exposure to the official language);二是個體第一語言與官方語言之間的差異 (individual’s linguistic distance from the official language,注:語言學術語稱“語言距離”)。本文的研究結果表明,語言距離與經濟社會指標之間呈現出顯著的負相關:個體第一語言與官方語言之間的距離越遠,其人力資本及健康狀況就越糟糕;而對官方語言的接觸與經濟社會指標之間呈現出顯著的正相關:個體與官方語言的接觸越多,其人力資本及健康狀況就越良好。作者使用印度與非洲11個國家個人層面的數據在微觀層面驗證了上述兩種方式的作用機制及其對個體教育、健康、職業與財富方面的影響。

作者簡介:

David D. Laitin,斯坦福大學政治學系

Rajesh Ramachandran,莫納什大學馬來西亞分校商學院

編譯來源:

LAITIN, D., & RAMACHANDRAN, R. (2016). Language Policy and Human Development. American Political Science Review, 110(3), 457-480.

從左至右:David D. Laitin 與 Rajesh Ramachandran

引言

本文認為語言政策通過兩種方式影響了國家的經濟社會發展:一是個體對官方語言(與“第一語言”相對)的接觸 (individual’s exposure to the official language);二是個體第一語言與官方語言之間的差異 (individual’s linguistic distance from the official language,注:語言學術語稱“語言距離”)。本文的研究結果表明,語言距離與經濟社會指標之間呈現出顯著的負相關:個體第一語言與官方語言之間的距離越遠,其人力資本及健康狀況就越糟糕;而對官方語言的接觸與經濟社會指標之間呈現出顯著的正相關:個體與官方語言的接觸越多,其人力資本及健康狀況就越良好。作者使用印度與非洲11個國家個人層面的數據在微觀層面驗證了上述兩種方式的作用機制及其對個體教育、健康、職業與財富方面的影響。

發展中國家的語言概況

對于當今的大部分發展中國家,官方語言既不是當地固有的語言,也不是實際使用人數最多的語言。以撒哈拉以南的非洲地區為例,官方語言通常與當地語言相距甚遠,且官方語言的普及滲透率極低(地區平均值僅為18.7%)。

理論假設:作為關鍵的語言距離

在作者的理論框架中,個體被設定為是追求效用最大化的理性經濟人,會采取相應的策略配置自身的人力資本。對于任何個體 i 來說,構成其人力資本的成本是個體能力、個體與官方語言之間的距離以及個體對官方語言的接觸之間的函數。具體地,作者有如下兩個假設:一是個體與官方語言之間的距離越遠,個體獲得人力資本與參與經濟的成本就越高;二是個體對官方語言的接觸越多,個體獲得人力資本與參與經濟的成本就越低。

此外,語言將通過兩種方式對個體的健康狀況(人力資本多寡的體現)施加影響:一是影響個體理解、獲取醫療保健信息與資源的能力;二是教育與健康之間的關系是互補的,特別是教育將影響個體處理和應用與“最佳健康實踐”有關信息的能力。

自變量:語言距離

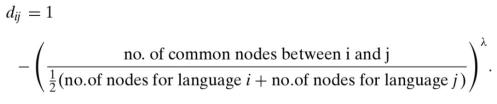

在量化地方語言與官方語言之間的距離上,作者在“民族語” (Ethnologue) 數據庫測量方式的基礎上構建了公式一與公式二,分別用于測量語言 i 與語言 j 的距離以及某個國家境內所有語言與官方語言之間的平均距離 (the average distance from the official language, ADOL)

公式一:當語言 i 與語言 j 分屬不同語系時,即兩種語言間公共節點數 (the number of common nodes) 為 0 時,語言 i 與語言 j 之間的距離為 1 ,為任意兩種語言之間距離的最大值。當語言 i 與語言 j 屬于同一語系時,λ 值決定了兩種語言之間的相對距離。

公式二:n 代表某國的語言族群 (linguistic groups) 數量,Pij 代表族群 j 占 i 國總人口的比重,djo 代表族群 j 所用語言與官方語言之間的距離。

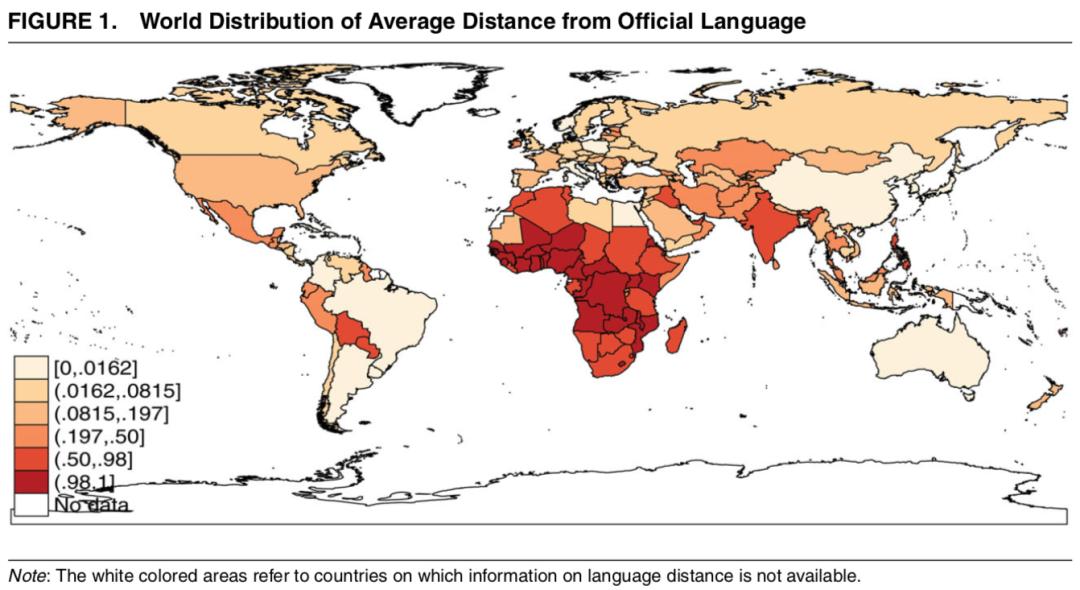

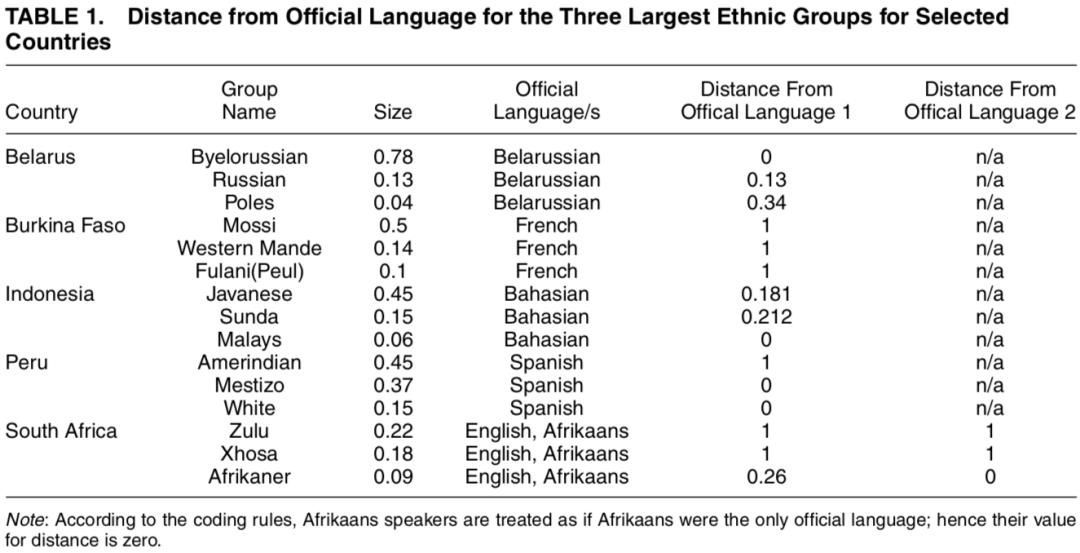

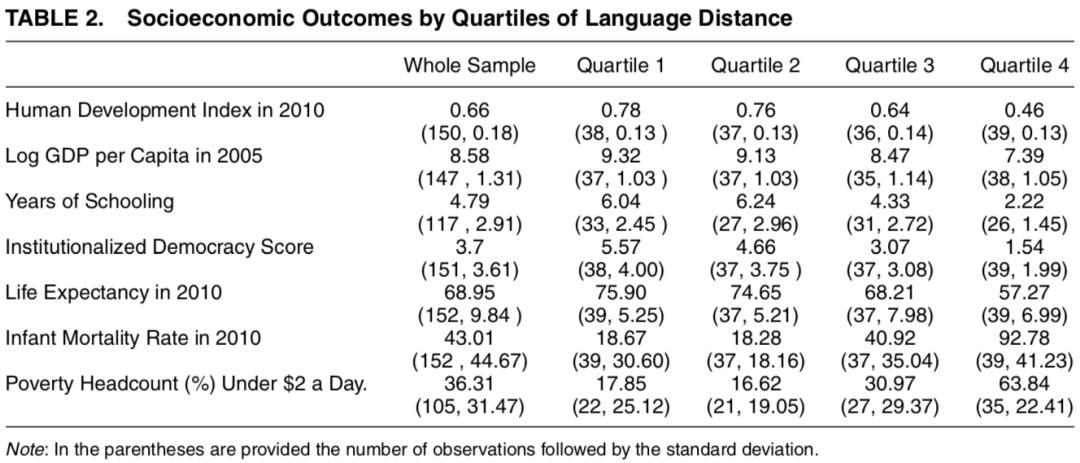

據此,作者繪制了ADOL值在世界范圍內的分布圖(見圖 1)。作者還提供了幾組有代表性的族群語言與官方語言距離的情況(見表 1),并將各國的ADOL值的四分位數與一系列經濟社會指標并置(見表 2 )。

圖 1

表 1

表 2

因變量:人力資本與健康狀況

首先,作者使用認知技能 (cognitive skills)、預期壽命 (life expectancy)、人均國內生產總值 (GDP per capita) 與勞均產出 (output per worker) 作為衡量人力資本與健康狀況的初始代理變量 (proxies),并將其與ADOL值建立回歸分析方程。隨后,作者將經標準化處理的人類發展指數 (Human Development Index, zHDI) 作為優先選擇的因變量,同樣將其與ADOL值建立回歸分析方程。

跨國回歸分析的結果

作者在回歸模型中控制了民族語言分裂情況 (ethnolinguistic fictionalization)、對行政權力的限制 (executive constraints) 、獨立時的經濟發展水平 (GDP per capita in the year of independence)、大陸間差異 (continent)、艾滋病感染率 (HIV prevalence rates) 以及自然資源的可及性 (availability of natural resources)。

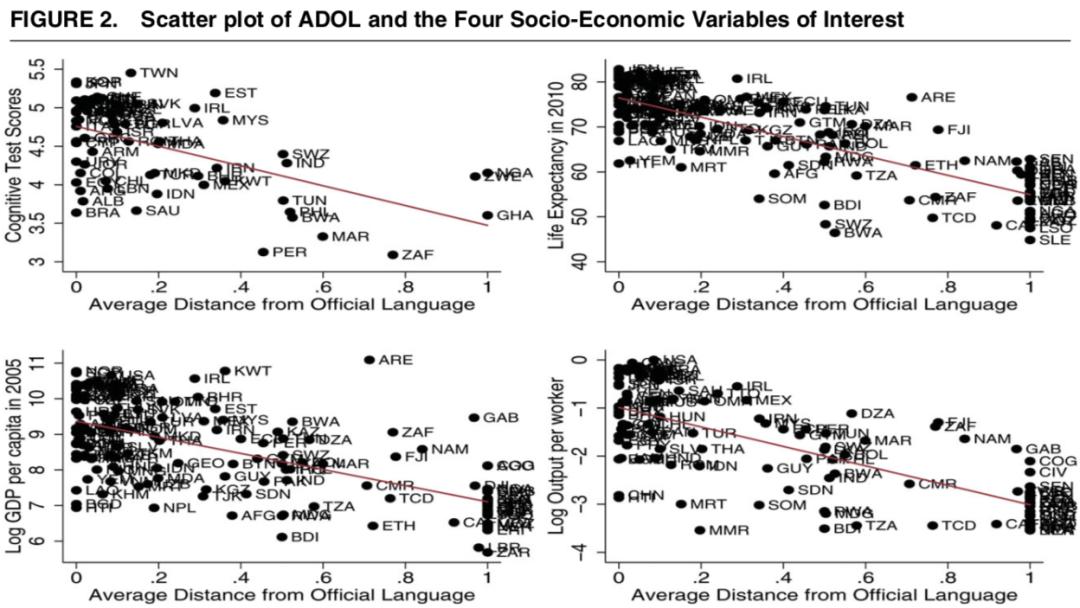

圖 2 的結果表明,ADOL 與包括認知技能、預期壽命、人均國內生產總值與勞均產出在內的四項經濟社會指標之間呈現出顯著的負相關。

圖 2

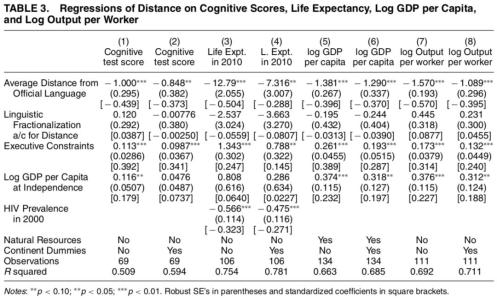

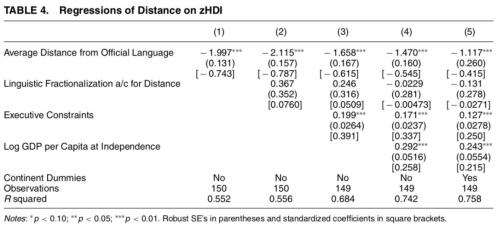

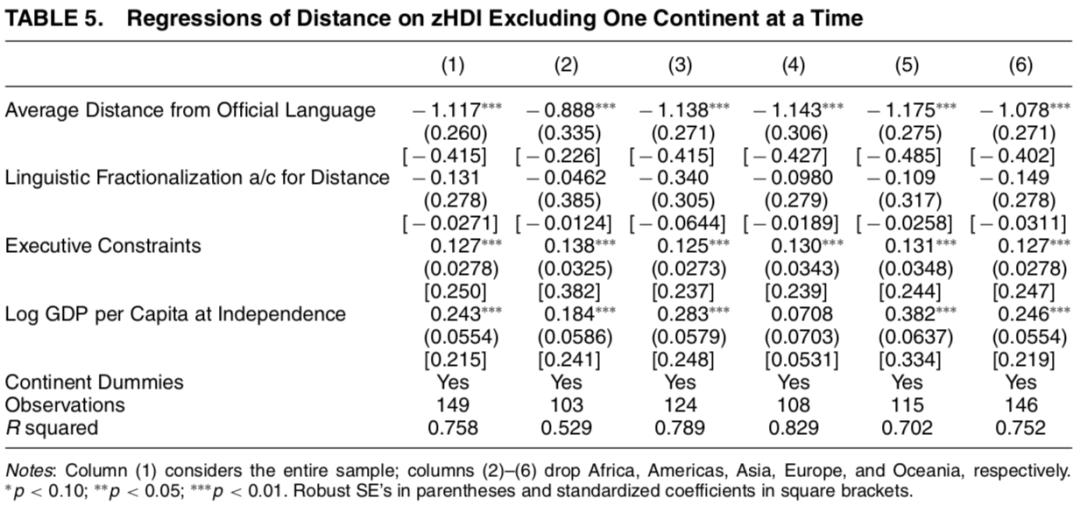

表 3 展示了 ADOL 與包括認知技能、預期壽命、人均國內生產總值與勞均產出在內的四項經濟社會指標之間回歸關系。表 4 的結果表明,ADOL 單獨可解釋約55%的人類發展指數 (zHDI) 差異;當控制變量被納入考察之后,ADOL 可解釋約 76% 的 zHDI 差異。表 5 的結果則排除了表 4 中的相關關系是某個地區所導致的情況。

表 3

表 4

表 5

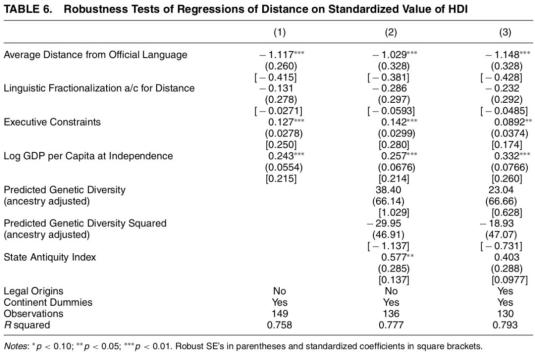

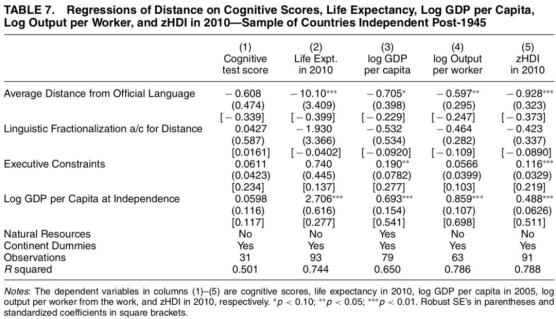

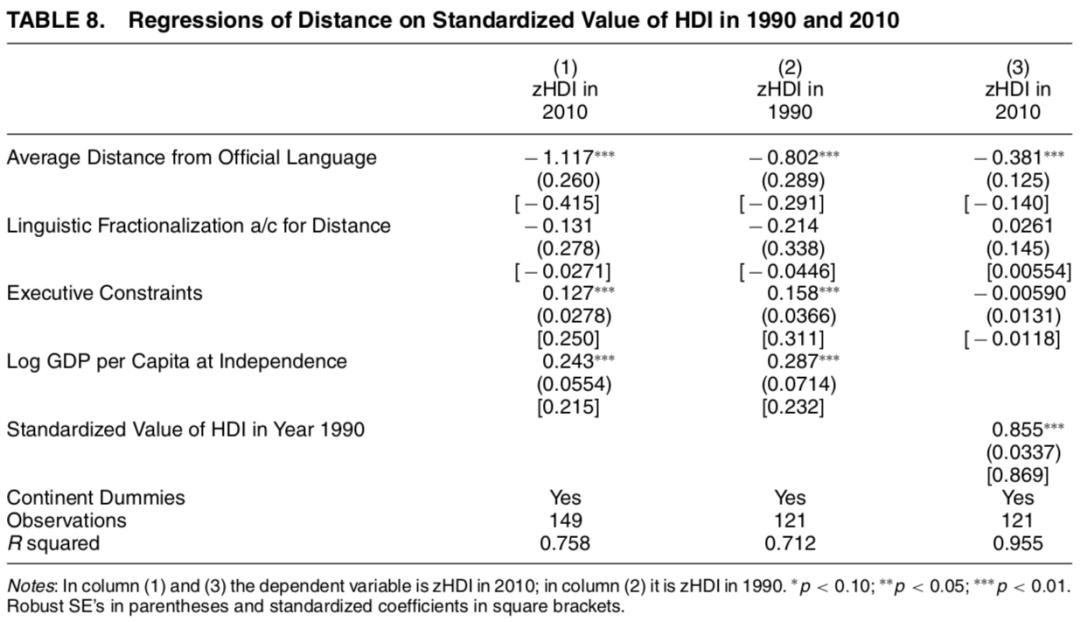

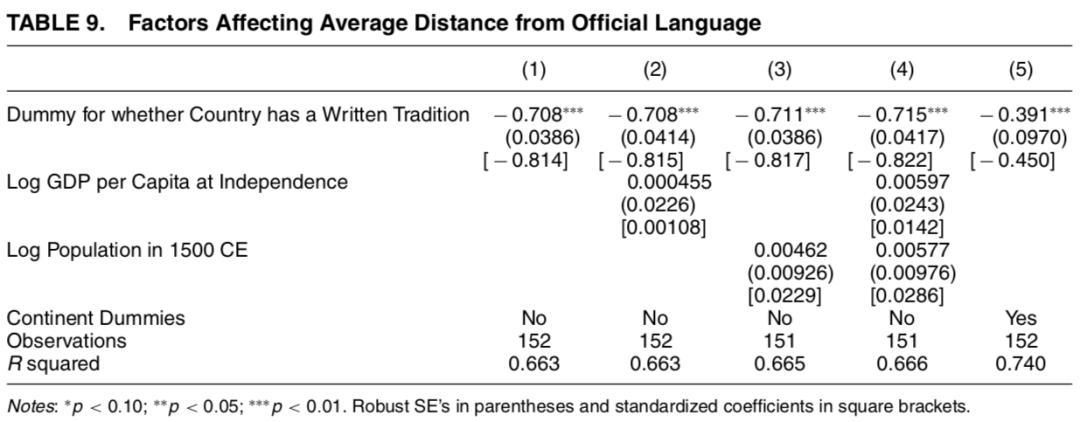

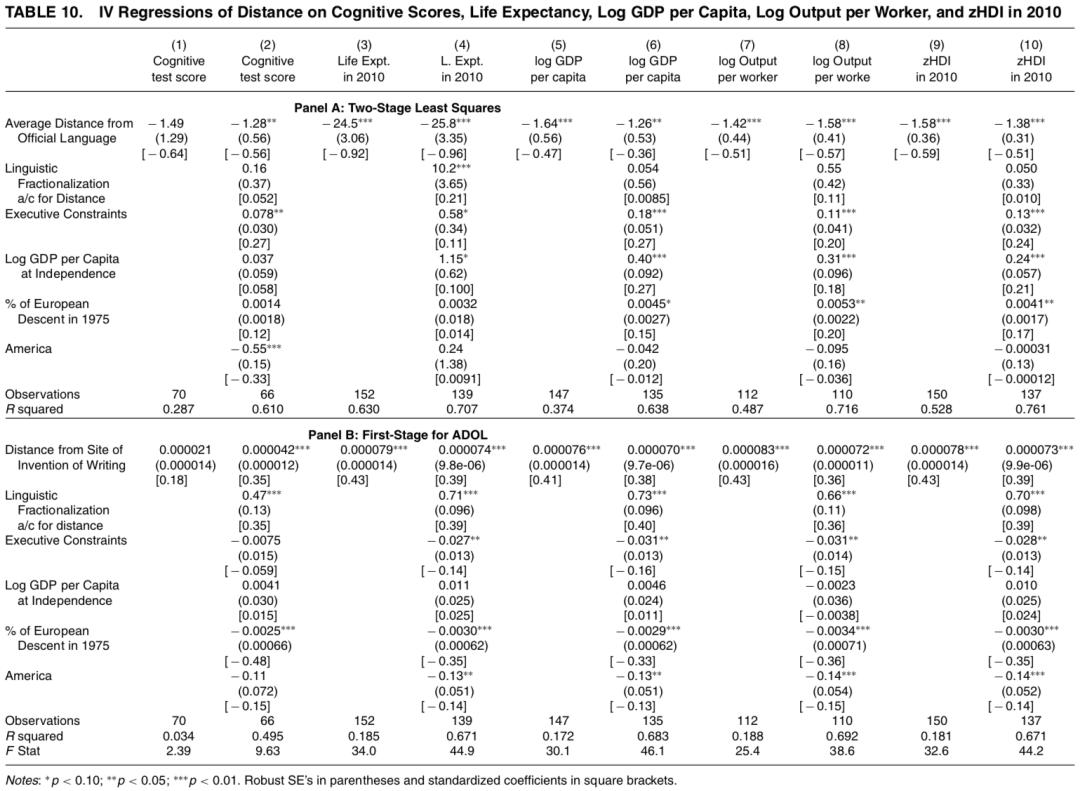

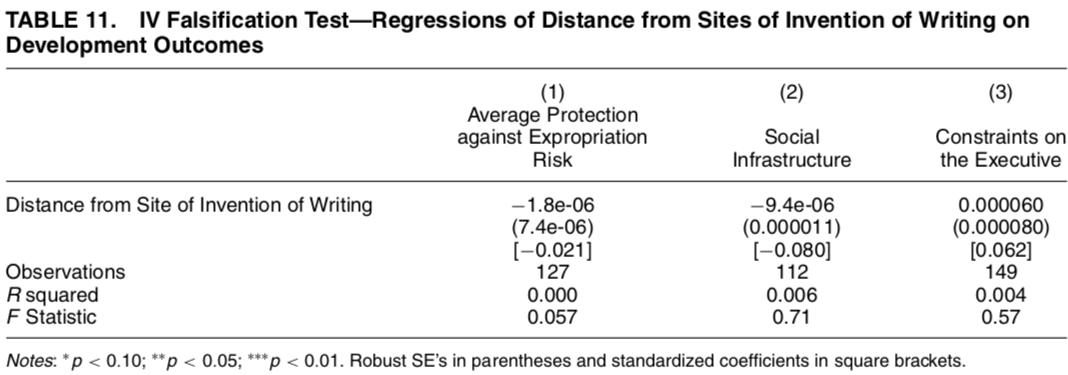

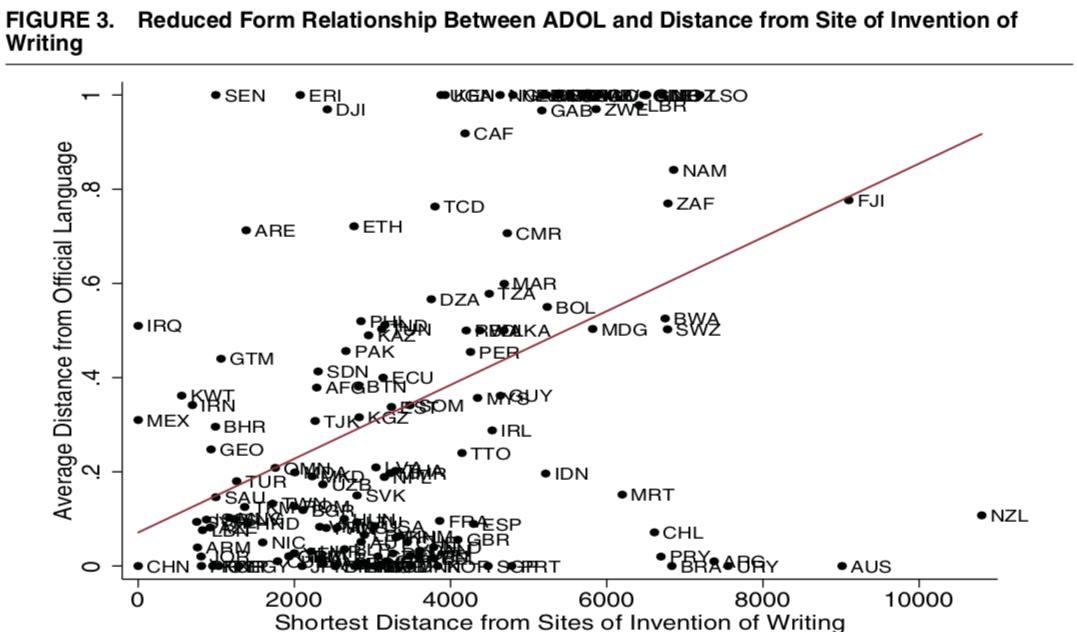

在表 6 至 表 11 以及圖 3 中,作者通過補充遺傳多樣性 (genetic diversity)、法律起源 (legal origins) 、人類發展指數 (zHDI,用于替換人均GDP)、寫作傳統 (writing tradition)、與文字發明地的距離 (distance from the sites of inventions of writing) 、國家機構對產權(財產被征收風險)的保護 (average protection against expropriation risk)、 社會基礎設施 (social infrastructure)等變量,完成了對ADOL解釋力的檢驗。

表 6

表 7

表 8

表 9

表 10

表 11

圖 3

微觀證據:個體與官方語言距離

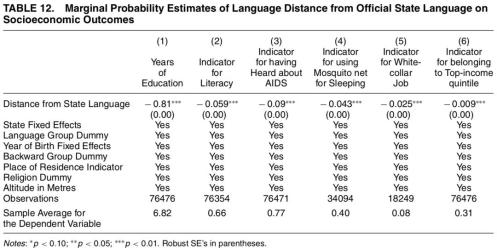

作者選取 2005–06 年《印度全國家庭健康調查報告》 (Indian National Family Health survey) 中 15–54 歲男性與女性的數據來評估語言距離對個體經濟社會狀況的影響。表 12 顯示,語言距離的相關系數為負且具有統計顯著性:在 0.292 (語系內部)到 1 (語系之間)這個語距區間,受教育年限平均減少了 0.81 年,識字率降低了 5.9%,知道艾滋病毒的人數降低了 9%,家中使用蚊帳的比例降低了 4.4%,從事白領工作的比例降低了 2.5%,屬于高收入群體的概率降低了 1%。

表 12

微觀證據:個體對官方語言接觸

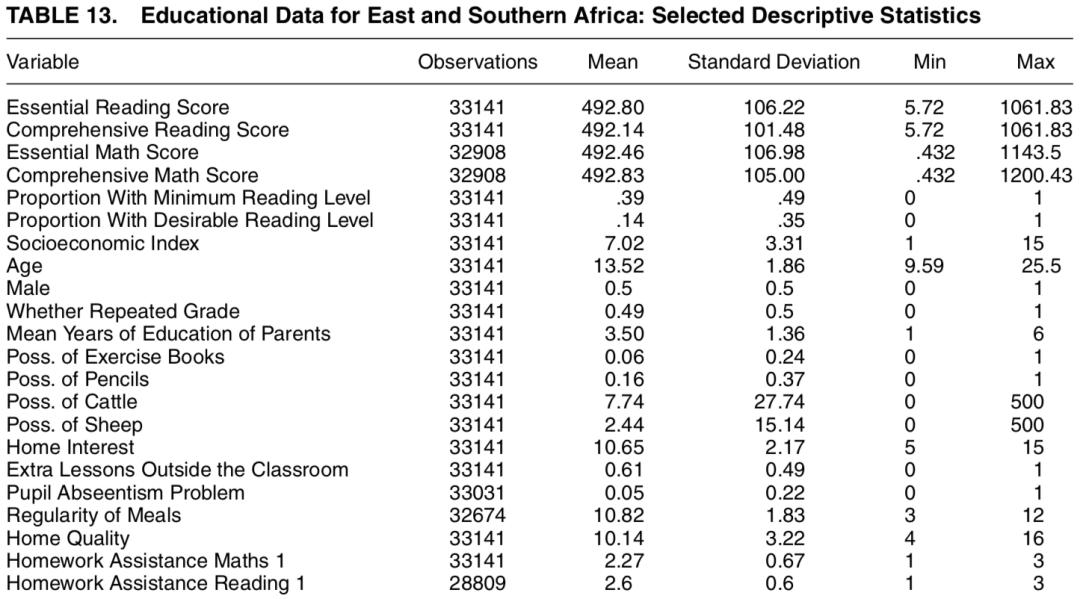

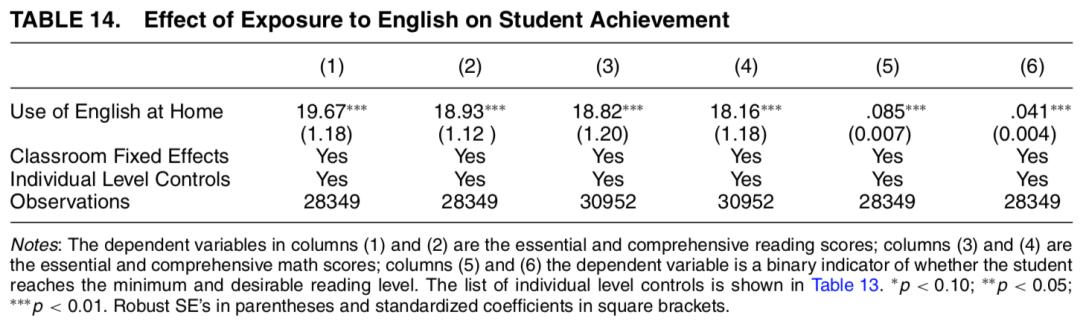

作者選取覆蓋非洲 11 個國家的“南部與東部非洲教育質量監測聯盟” (Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality, SACMEQ) 的數據來評估語言接觸對教育質量的影響。先前研究認為,非洲地區教育質量低下的一大原因就是教學語言(國家官方語言)與學生母語之間的脫節,學生在課堂外幾乎沒有沉浸式學習前者的機會(學生對官方語言的接觸十分有限),而作者的數據也證明了這個觀點。作者使用“在家使用英語的頻率” (frequency of using English at home) 作為個體對官方語言接觸的替代變量,考察了課后英文使用情況對教育質量(學生成績)的影響。表 13 的結果顯示,非洲(南部與東部)有約 60% 的學生沒有達到“最低閱讀水平” (the minimum reading level) 的門檻。表 14 的結果顯示,語言接觸的相關系數為正且具有統計顯著性:在家使用英語會使閱讀成績提高 19.67 分,使綜合閱讀測試的成績提高 18.93 分,使數學成績提高 18.82 分,使綜合數學測試的成績提高 18.16 分;且在家使用英語會使學生達到“最低閱讀水平” (the minimum reading level) 和 “理想閱讀水平” (the desriable reading level) 的概率分別提高 0.85% 和 0.41%。

表 13

表 14

小結

本文的研究結果表明,語言距離與經濟社會指標之間呈現出顯著的負相關:個體第一語言與官方語言之間的距離越遠,其人力資本及健康狀況就越糟糕;而官方語言接觸與經濟社會指標之間呈現出顯著的正相關:個體與官方語言的接觸越多,其人力資本及健康狀況就越良好。

未來的研究可在以下兩個方面繼續挖掘:一是“語言政策的政治經濟學”——既然殖民者“規定”的官方語言限制了國家及其人口的經濟社會發展,為什么那么多前殖民地國家在獨立后仍依賴殖民者留下的語言進行治理呢?先前的研究強調了來自精英等其他政治團體的阻力,本文的研究則在這個基礎上量化了使用前殖民者語言所帶來的經濟社會成本;二是“如何補救低效的語言政策所帶來的經濟社會問題”,本文的研究提供了一些備選的思路,比如改革教育與衛生系統使其更好地適配當地的語言結構、鼓勵學生在課堂外(例如,家庭生活中)使用官方語言等等。

編譯|劉芷菡

審核|華唐門生

終審|李致憲

?Political理論志

前沿追蹤/理論方法/專家評論

ID: ThePoliticalReview

原標題:《頂刊編譯|語言政策如何影響國家的經濟社會發展?——來自印度與非洲11國的證據》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司