- +1

和賈布看展|多西回顧展:在建筑展里學習建筑,還是體驗建筑

藝術展覽越來越多,怎么選擇?怎么看?怎么評?

“澎湃新聞·藝術評論”(www.kxwhcb.com)從今天起將在原來每周“評展·資訊”的基礎上,再次推出系列評展專欄,力求以獨立態度多角度深層次看展評展。本期推出的是策展人與特展研究者賈布的“和賈布看展”專欄,評述的是上海當代藝術博物館的“巴克里希納·多西建筑回顧展”,同時也特別邀請到專業嘉賓范文兵參與。

地點:上海當代藝術博物館3樓展廳

時間:2017年7月29日至10月29日

票價:免費

推薦度:?????

優點:在展廳中試圖為觀眾還原出建筑的空間感,這在建筑類的展覽中是非常少見的。

缺點:全英文的多西生平介紹,碾壓觀眾;找不到展品的分類邏輯,敘事線不清晰。

PART A 丨 賈布:那我考考你,槙文彥(日本建筑師)這三個字,用英文怎么拼?

(賈布系喜布文化創始人、策展人、特展研究專家)

展陳設計

在各種類型的展覽中,建筑展的難度可能是最大的,因為展覽總是在一個建筑空間里舉辦,而所要展示的建筑——也就是展品本身幾乎不可能被搬到現場來。

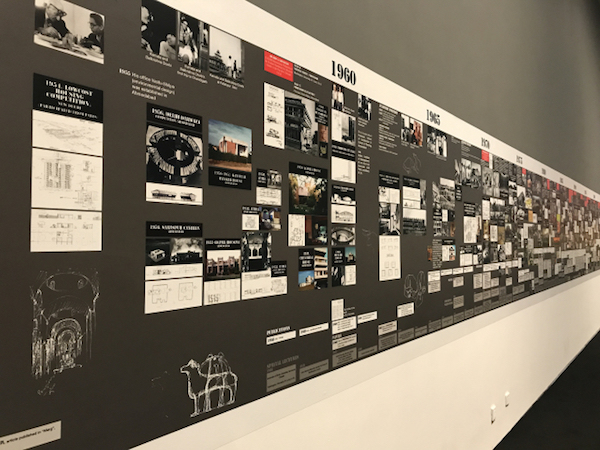

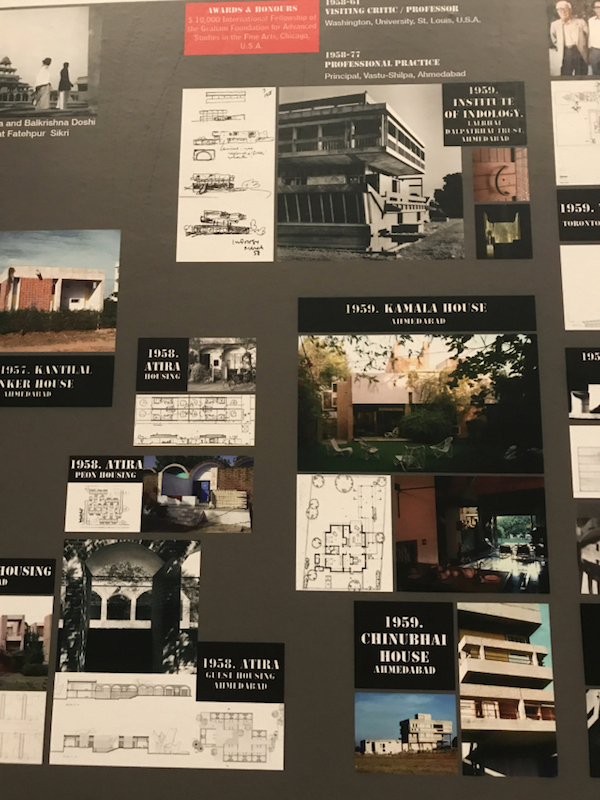

通常,被冠之“建筑展”之名的展覽有兩種類型,一種是對建筑作品的文獻式回顧,展品基本上是照片(建筑設計、施工過程,已建成建筑使用場景)、圖紙(建筑師的手稿草圖、效果圖等)和模型實物這三大類。在早幾年建筑展的“蠻荒”時代,你經常會看到展廳里只有印著照片和項目說明的噴繪展版。

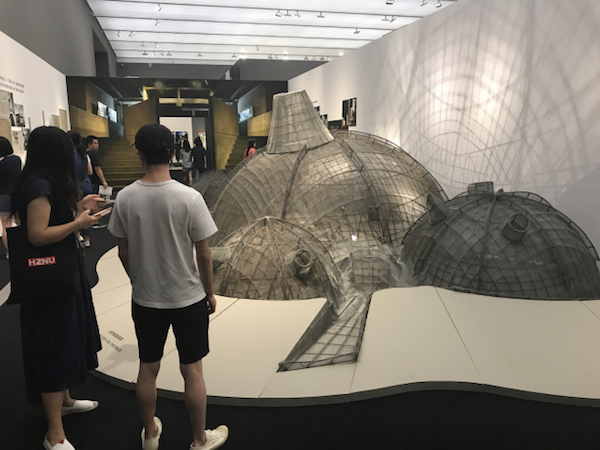

另一種是具有建筑感的裝置藝術,或者說是有藝術性的類建筑模型,它們大多出自建筑師之手,很多時候是建筑師用來思考結構、材料、功能以及審美的探索過程,或者是建筑師們用“藝術”的方式來蓋一個在現實中蓋不起來的房子。

所以,我在看建筑展時經常會恍惚,如果是那種圖文展板類的展覽,這種觀展體驗,和坐在家里看一本建筑師作品集有什么區別?比如前一段在PSA里的“伊東豐雄——曲水流思”,本質上就是把展板切出造型然后平鋪。如果是那種藝術化創作的展,嗯,基本上我還是當成一個藝術展來看的。

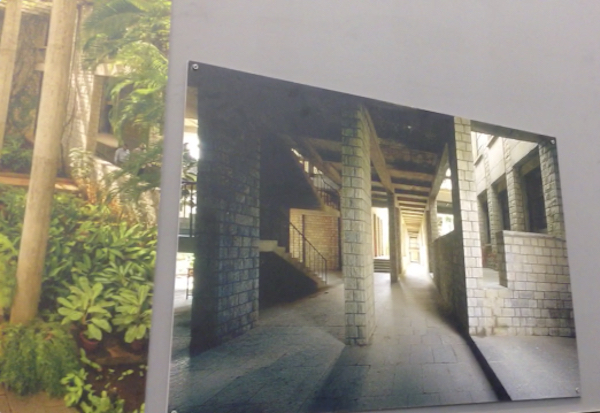

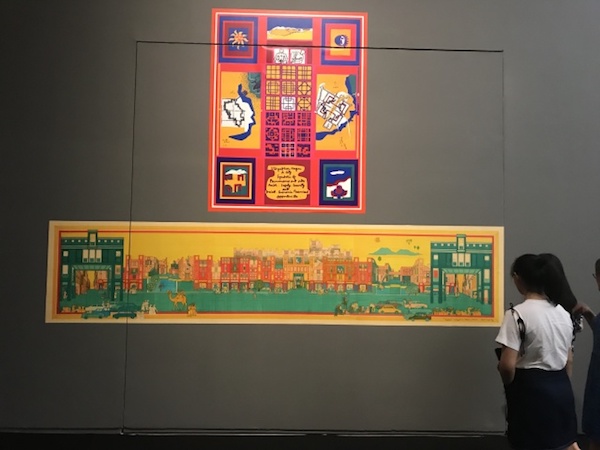

比如“卡拉瑪家宅”展區,房子的實景照片幾乎是等比例地打印在墻面上,觀眾站在照片墻前,就可以獲得一些身處于這個空間中的身體感知。更好的例子是對“桑珈建筑師工作室”的場景復原,這是多西自己的工作室,巨大的實景模型嵌在印有環境照片的展墻上,為了強化空間感,還使用了縮小遠端尺度的方式來加強透視效果。

結構與內容

多西并不算是那種“譽滿全球”的明星建筑師,但他可以被描述為“印度最重要的兩位建筑師之一”,另一位是和多西基本同齡的查爾斯·柯里亞(Charles Correa),柯里亞曾在1992至1998年擔任普利茲克建筑獎的評委。

多西師從柯布西耶,并將柯布西耶、路易·康和泰戈爾視為他的精神導師。按照專業嘉賓范文兵的觀點,多西的絕大部分作品都極明顯地受到柯布的影響,直到晚年時期,當他回歸到自己的文化傳統之后,才開始脫離導師的影子。

展覽的結構,在正式開始展示建筑之前有一段相當長的序廳,印度市井生活的圖片、印度風格的音樂,以及多西用細密畫方式繪制的建筑示意圖,這些元素都都很好地向觀眾提示了建筑師的文化背景,讓觀眾可以快速調整到展覽主題的頻道上來。

這是態度的倨傲,還是布展來不及了?

看展的時候,我好幾次聽到有人在旁邊悻悻地說:回家學英語去吧……唉,我們觀眾是多么善良啊。

也不是我笨,專業嘉賓范文兵也沒有找到這條神秘的線索。

PART B 丨 范文兵:他在學習柯布和康的作品時,反而,很印度

(上海交通大學建筑學系副系主任,思作設計工作室主持建筑師。范文兵是國內活躍的建筑師、建筑教育家和建筑批評家,對建筑有著自己大膽而獨立的見解。)

原本以為看完這個展覽會有很多感慨,特別是對于一個(文化藝術)非主流國家的建筑師,如何在文化藝術主流(西方)世界里獲得國際性(主流)成功,應該會有很多感觸。但不曾料到,這似乎是這幾年PSA建筑展里,最覺得無話可說的展覽。

多西早期有很多柯布西耶和路易·康的影子,從大布局到中間尺度,一直到細部,都學得非常到位。師父們的影子包括:柯布在昌迪加爾做的一系列大進深窗框、出挑大屋檐,以及清水混凝土粗野作法。這是一種體量感很強的虛實對比,關注抽象幾何形體塑造,關注光對空間的影響、關注剖面、關注結構與空間。這些作法,應該是受到印度特有的一些建筑傳統以及氣候的統影響,一直影響到柯布西耶自己的晚期郎香教堂設計。所以,作為印度人,多西很容易學到位。

直到他1960年后的一些學校設計,開始逐步從柯布西耶的影子中產生出個人特征。比如下面這個作品:

(注:《澎湃新聞·藝術評論》的專欄“和賈布看展”針對當下正在進行的展覽,由賈布邀請一位相關專業人士和一位特展觀眾一起看展。其中,專業人士是賈布從自己的朋友圈中邀請的,他們都是對展覽的相關內容有深厚知識儲備的人;特展觀眾則是通過微博和微信公開招募的看展愛好者。這個由特展專家、內容專家和特展觀眾組成的看展小組,將從各自不同的視角看展并進行交流,最后從看過的這些展覽中挑選出有價值的展覽撰寫展評。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司