- +1

九江之興——江西的,也是長江的“通衢之地”

九江“襟江帶湖”的特殊位勢,使它在歷史上所扮演的角色帶有明顯的雙重性:在行政轄屬上屬于江西,是江西的地方行政中心之一,發揮著區域中心城市的職能,素有“江西門戶”之稱;在經濟上,其功能則往往超越江西,而具有全國意義,屬中國的九江,抑或是長江流域的九江,發揮著全國貨物的轉輸和調劑功能,而有“七省通衢”之謂。這種角色,使得九江與鄱陽湖流域以及九江與長江流域的關系帶有特殊性。

一

九江位于長江中下游交接處南岸。它上通鄂、湘、川,下達皖、蘇、滬;又是贛江-鄱陽湖水系與長江交匯點。這種特殊的位勢,使九江在歷史上扮演著重要的角色。

東晉咸和年間(326~334),先后將尋陽郡治、尋陽縣治(今湖北黃梅、廣濟一帶)從江北徙入江南柴桑縣(九江)鶴問寨(其城址在今南潯鐵路賽湖橋附近);咸康六年(340),又將江州州治由豫章(南昌)移駐尋陽(九江),九江就成為州、郡、縣三級政權同治之地。義熙八年(412),尋陽郡改名為江州郡,九江開始成為江西地方行政中心之一。以后政區雖有更迭,九江作為郡(府、州)級治所,一直循而未改。作為地方行政中心,在明清兩代,九江不僅一直是府治之地,而且地位明顯比一般府治重要得多。明代洪武九年(1376),全省十三府劃分為九江、南瑞、湖東、湖西、嶺北等五道。“九江道”轄饒州、南康、九江三府,道治在德化縣(九江)。清代廣饒南九道(即廣信府、饒州府、南康府、九江府)之治所亦駐在德化縣。這不僅使九江地方行政中心的地位更加鞏固,而且也使九江行政中心的調控功能擴展到了幾乎整個贛北地區。

九江在相當長時期是作為全國意義的重鎮存在。早在西晉元康元年(291),晉惠帝司馬衷從揚州分出7郡、從荊州分出3郡,設置“江州”。西晉時期的“州”屬于一級政區。在公元304年,西晉王朝分別從武昌郡、廬江郡析出三縣設立了尋陽郡,江州轄郡達11個,且江州州治即在尋陽郡的柴桑縣。此時的江州所轄的地域相當廣大,包括今天的江西省全部、福建省大部、湖北省東南角、湖南省東南角,是西晉朝廷為了削弱荊州、揚州實力而設置的。從東晉開始,江州轄境開始不斷縮小,南朝陳時期光大二年(568)以今日的江西省全部為“江州”。唐王朝時期,江州政區也就縮減到現在江西的北部區域(相當今九江市),因此九江作為江州的主要治所也就成為九江市的曾用名延續至今。雖然九江的建置地位逐漸下降,但其在長江流域的區位優勢并未因此而完全喪失。晚清蔣湘南在其《江西水道考》中談及九江與長江的關系:“古稱盆口重鎮,中流襟帶,蓋府城當吳楚要會,不特江右安危視九江之緩急,而上游之勢淮南江左與共,所謂地有常險者非歟?”

由于九江在全國戰略上的重要意義以及在地區行政區劃上重要地位,歷史上在九江先后設置過的各級各類機構亦特別繁復。據乾隆《德化縣志》卷4,《公署》記載有:布政司、巡按署、檢校廳、察院都府、指揮署、兵備按察司、直隸九江衛署、九衛南署司、道標中軍廳、九衛北司、千戶署、衛經歷、衛知事、衛鎮署、九江道、推官署、通判署、操江廳、九江遞運所、司獄司、所署、百戶署、總旗署、倉大使、批驗茶引所、稅課司、蘆課司、魚苖廠等等一系列行政、軍事、民事、稅務機構。

同樣,鄱陽湖流域不僅是長江的重要補水地域,同時也是長江中下游和東南腹地的重要屏障與樞紐。 晚清蔣湘南《江西水道考》在講述江湖之關系時云:“大江雖在九江一府之境而為彭蠡湖水所歸;湖水又為贛水所會,贛水又為眾水所注,自宜以江水為經,湖水為緯,湖水又以贛江為經,眾水為緯;巨細無遺,脈絡庶幾分明。”也就是說,長江是鄱陽湖眾水所歸,在水運時代,應該是民船航行的動脈;鄱陽湖是以贛江為主體的五大河所注,同時也是整個流域水運的經絡,而九江控其下游的湖口、彭澤,也就襟帶了長江與鄱陽湖之利,由此可見,九江長期以來是長江流域水水聯運的重要換裝港。且在長江黃金水道的商業貿易中發揮積極重要的作用。

在經濟上,九江作為全國商品融通樞紐由來已久。王隱《晉書·地道記》稱:“潯陽南開六道,途通五嶺,北導長江,遠行岷漢,來商納賈,亦一都會也”。隋唐時代,京杭大運河開通,成為南糧北運商旅往來的重要水運通道,與贛江、大庾嶺運道相溝通,形成了縱貫中國南北的水陸運輸線,聯系京城長安,南方通向廣州。它使全國交通形成以水運為主的大網絡。南北物資,官郵、商旅多通過大運河―長江―贛江―大庾嶺―珠江運輸往來。而江州(九江)港在這個交通大網絡中起到了重要的中間港、樞紐港作用,突破了原來地區性港口的局限,向全國性港口轉化,成為全國交通運輸的重要一環,南北水上通道的重要港埠。

由于九江的重要地位,宋元兩朝在九江設置了轉搬(運)倉、茶運司等轉輸、征榷機構,承擔了漕糧的儲存轉運、茶葉、食鹽的征稅任務。尤其是元朝至元十七年(1280)設置的“榷茶轉運司”,其管轄范圍包括了皖南、江蘇、江西、浙江、福建、湖北、湖南等七省產茶區城的征稅、專賣和轉運,因而享有“七省通衢”“三江門戶”之稱謂。

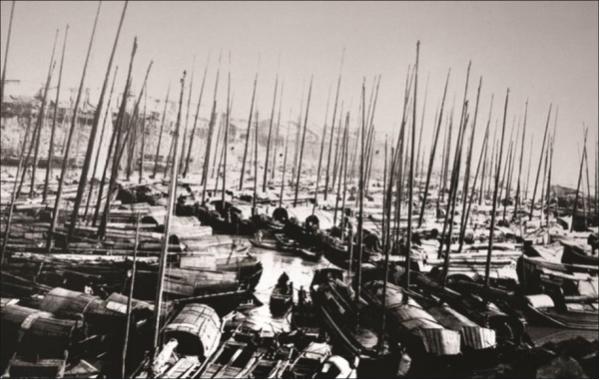

至明代,隨著全國統一市場的初步形成,南北貨物的頻繁交流,長江、運河上水運商業由此繁榮起來。九江因扼長江黃金水道中下游之交和南北物流之中,其地位日漸突出,從景泰元年(1450)始,明政府在九江設鈔關,由戶部委官監收。清代沿襲,且地位不斷上升,并在長江流域商品流通中發揮重要作用。乾隆時期經過九江的長江航船每年約有4—6萬艘,平均每天多達百艘至百數十艘。乾隆末年“每年征稅銀約六十余萬兩”,最多達70余萬兩。九江關不僅是清代長江流域各關中稅收最高的榷關;就全國而言,九江關亦僅位次粵海關而居第二位。九江實際成為全國糧食、竹木、食鹽、茶葉以及京廣雜貨調劑中心。光緒《江西通志》云:“吳、楚、巴、蜀、滇、黔、百粵之貨畢集”。由此可見,九江由于其特殊的位勢,在傳統社會長期處于重要地位,成為長江流域乃至全國重要的貨物調劑中心之一。

九江繁忙的龍開河碼頭

二

第二次鴉片戰爭,九江依據1858年《天津條約》開埠通商,1861年設立海關,1862年12月正式開關征稅。隨著外國資本的入侵,近代航運業在九江興起,古老的九江港跨入了新的發展階段。與先進的交通工具――輪船停靠、裝卸相適應的近代化碼頭開始出現,九江港也開始由木帆船裝卸作業轉型為以輪船裝卸作業的近代港口,成為鄱陽湖流域進出口貨物的重要通道和對外通商的唯一口岸。

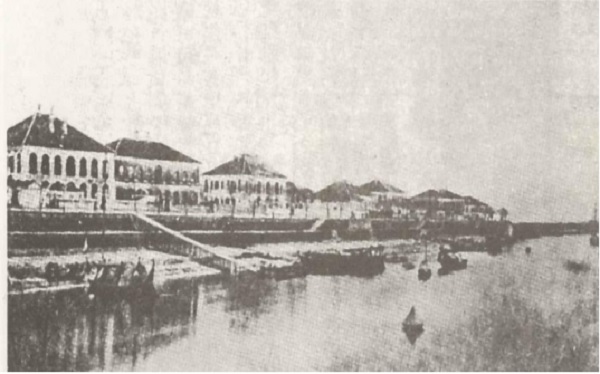

1861年九江龍開河的英國租界實景照片

率先在九江港設立近代化碼頭的輪船公司是美國的旗昌公司。旗昌公司是1862年開始通航上海至漢口線,在九江港口建有一個現代化的客貨碼頭。隨后幾十年間,怡和、太古、日清等外國輪船公司以及中國的輪船招商局三北、鴻安、大達、寧紹等民營航運企業和江西省小輪航運企業亦先后來九江港設立機構、建設碼頭、停靠輪船、上下客貨,港口得到迅速發展。1915年2月,南潯鐵路建成通車,增加了九江港進出集散的貨物量。九江進出口貿易最高達7000余萬海關兩,居全國各通商口岸的第9位,在長江各港口中占居第3位。港口年貨物吞吐量達到73萬噸,進出口輪船年約五六千艘,木帆船年約25000艘,輪船碼頭增至14座,港口呈現一派欣欣向榮的景象,其腹地范圍也相當廣泛。

在長江流域,由于九江海關的設立,1864年劃定九江海關的征稅范圍:上至湖北武穴,下至江蘇江寧的水面;置江西全境和安徽、湖北部分地區為其腹地。因此,九江海關成立初期,在長江流域的商業貿易鏈中具有相當的影響力。按1876年《煙臺條約》規定:“至沿江安徽之大通、安慶,江西之湖口,湖廣之武穴、陸溪口、沙市等處,均系內地處所,并非通商口岸,按長江統共章程,應不準洋商私自起下貨物。今議通融辦法,輪船準暫停泊,上下客商貨物,皆用民船起卸,仍照內地定章辦理。”該條約規定實際上是置安徽的安慶和大通、湖北的武穴、江西的湖口為九江的寄航港,其進出口貿易均需通過九江港來完成;九江海關十年報告稱:九江的進出口貿易行情在很大的程度決定武穴、大通和安慶等地的市場狀況。由此可以推斷,九江輻射范圍不僅包括江西,也包括安徽、湖北部分地區。光緒年間的《政治官報》記載:“九江商埠,當揚子江之中樞,為上下游之樞紐,商舶營運,舳艫相接,與湖北之漢口、山東之煙臺情事相同,允宜設立商務總會。”

同時,作為鄱陽湖流域唯一的進出口貿易的通商口岸,其輻射了整個鄱陽湖流域。通過內河航運和南潯鐵路等水陸交通,把把修水、信江、饒河、撫河、贛江與鄱陽湖區整個至于其腹地范圍。“本省一切輸出物產,莫不以此為為轉運樞紐”。江西的瓷器、大米、靛青、苧麻、茶葉、紙張、夏布、竹木、油料等農副產品無不是通過九江向外輸出;鴉片、棉布、煤油、食糖、火柴、肥皂等貨物從此地輸入。江西的一切近代事物的產生如近代工業、近代交通、近代郵電通訊等無不是以九江首先發軔。在這個意義上說,九江成為江西近代轉型的中心。九江經濟得開埠之先機,一度雄居江西領先地位,據《申報》(1934年12月27日)記載:“九江各大碼頭及貨棧,悉皆堆貨壘壘,轉運棧、報關行、押款錢莊、以及各種行棧莊客,林立櫛比,較之南昌,有過之而無不及。”以致有“江西商務雖省城不及九江”之說。

20世紀初的九江姑塘海關

就全國而言,九江是中國第二批,長江流域首批開放的三個口岸之一,其地位亦極為重要。就其進出口貿易額而論,開埠后數十年,雖歷經戰爭破壞、政治動亂、經濟變遷的影響,直至抗戰前,九江港進出口貿易總體上呈穩步增長態勢。尤其是1929年進出口貨值達到7014萬關平兩,為九江開埠以來的最高峰,居長江各港第3位。即使1937年浙贛鐵路修竣,一部分貨物轉由浙贛鐵路運輸,九江港貿易總額仍在6000萬元以上,僅次于上海、天津、漢口、膠州、廣州、汕頭、重慶、九龍等埠,居全國第九位。在長江流域,九江也一直占有比較重的份額,排在上海、漢口、重慶之后而位居第四。享有“三大茶市”、“四大米市”之美譽。

同時也應該看到,和傳統社會相比,近代九江在全國的地位已明顯下降,即使在長江流域亦無優勢可言,呈邊緣化之趨勢。究其原因主要有如下幾種方面:

其一、九江城市經濟結構不完整。九江在長江流域的城市體系中所扮演的角色是商品流通和進出口貿易的樞紐,其走的路線也是以商興市,導致城市商業畸形發展,而忽視了其他產業的建設和發展。致使九江工農業生產長期停滯不前,城市經濟結構不合理。九江在整個長江流域商品流通體系中的定位,是充當商品集散地和中轉站,而不是商品生產基地,這就使九江經濟繁榮完全依賴對外貿易的發展,而過渡的商業投機,又嚴重阻礙了商業資本向產業資本轉化,使九江城市工業化受到嚴重的削弱。城市經濟的不穩定,制約了其作為區域中心城市的集聚和擴散效應。

其二、缺乏對外發展的戰備意識。傳統時期,政府只是把九江作為商品流通的重要征榷機關,而不是作為長江流域一個重要集散中心加以開拓;江西地方政府只是把九江作為一個地方行政中心來發揮作用。九江開埠通商,一方面由于外國資本主義的契入,使傳統城市功能發生變化;另一方面隨著時間的推移和對西方沖擊的回應,一些與近代化相聯系的新因素逐漸出現。而當時江西的統治者,多以九江開埠通商契機,苛剝抄括,僅厘卡“就江西而論,多至七十余處,商貨往來,各卡分成扣收,已不無借端抑勒之弊,而一局即多一處之銷,多一差即多一人克削”。苛雜繁重的捐稅使九江商業深受影響,其通商口岸的影響力逐漸縮小,失去在長江經濟鏈拓展的機會。

其三,經濟腹地壓縮市場空間受限。城市的聚合力是與其腹地范圍的大小及富庶程度成正比的。九江因為開埠較早,又交通便利,曾一度占有較大的腹地,城市經濟輻射江西全省及安徽、湖北部分地區。但隨著時代的變遷,九江的優勢地位受到了越來越嚴峻的挑戰。東受上海制挈,西臨漢口擠壓,南遭南昌的扼制,再加上隨后開埠的蕪湖、宜昌、沙市、長沙等口岸對其腹地的分割,使九江的影響力越來越小。另外,在1930年鄂、皖、贛三省重新劃界,九江江北部分屬地劃歸湖北黃梅縣和安徽的宿松縣管轄,從此九江失去跨江而治的機會,這不僅使九江本身人口、面積減少,城市經濟功能大為減弱,城市發展空間受到扼制,九江在長江流域的張力明顯受到限制,不利于九江城市功能的進一步發揮。

而從今天的狀況來看,江西經濟發展的戰略應該是以京九線為依托,以南昌為中心,北接九江,南聯贛州,形成一個南北相聯的中軸城市帶。贛州作為南聯珠江三角洲經濟圈的窗口,九江作為北接長江經濟帶的橋梁。以這批城市為中心,并在其周圍一定的距離內發展建設一批城市,組成城市網絡帶,擴大和帶動輻射范圍,以利于地區的均衡發展。從目前的全國經濟發展趨勢而言,以長江三角洲經濟圈為龍頭的長江經濟帶最為看好;就江西經濟基礎而論,則以贛中、贛北為最強。江西要在中部地區崛起,九江的位勢尤其不可忽略。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司