- +1

看展覽|90年代的上海攝影:在延續與跳躍中見證城市轉型

【上海之像1990s】

展期:2017.8.30-2017.9.10(周一休館)

開幕:2017年8月30日 14:30

地點:劉海粟美術館(延安西路1609號)3號展廳

主辦:劉海粟美術館

策展人:施瀚濤

參展藝術家(按姓氏首字母排序):梁衛洲、陸元敏、王驊、王耀東、許海峰、雍和、周明、朱鐘華

【關于展覽】

上海之像——1990年代的上海攝影

施瀚濤(策展人)

在本次展覽和出版項目中所說的攝影是指攝影師基于一種“自主的觀看”的態度而展開的攝影實踐,以及在此過程中產生的攝影圖像或藝術作品、形成的攝影生態和攝影現象。由此,關于1990年代上海攝影的討論最早可以追溯到上世紀二三十年代,伴隨著媒體、出版以及現代藝術的發展,一代攝影家、藝術家和媒體編輯和設計開始為這個現代都市塑造起自己的攝影視覺經驗。遺憾的是這一代人的工作所積累起來的新聞、記錄和現代攝影藝術的傳統因為之后的戰爭和革命停滯乃至中斷了近40年,直到1980年代隨著改革開放才獲得了“重新啟動”。

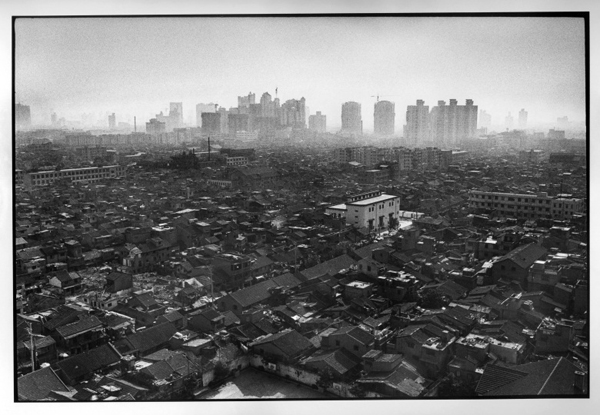

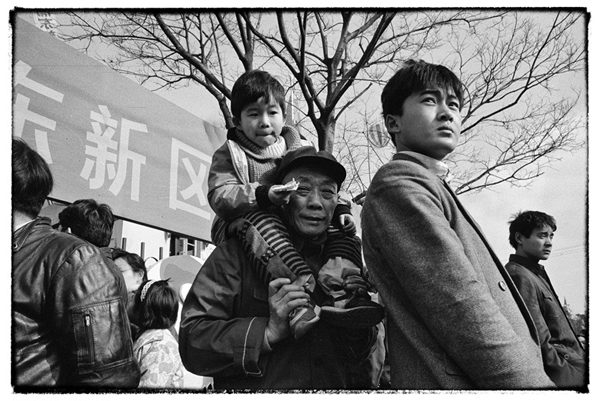

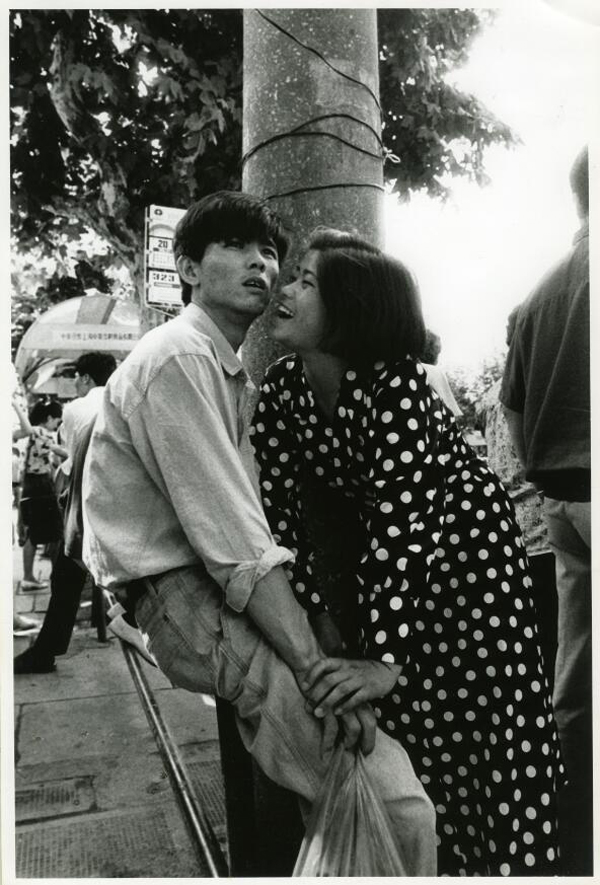

1990年代的上海攝影可以說是1980年代實踐的延續,但同時又是一種跳躍;這個跳躍的發生緣于攝影與生俱來的與社會現實的復雜關系。事實上,今天大多數人曾經見證的上海社會生活在1990年代的劇烈轉變正始于1990年代初改革開放政策上的一次跳躍,始于鄧小平為上海提出的“一年一個樣,三年大變樣”的口號以及之后的“南巡講話”。這一跳躍直接帶來了企業所有制的變化,對外資和外國品牌的全面開放,城市道路、橋梁和地鐵等基礎設施的改造和建設、商品住宅及商業地產的開發,證券金融業的確立和成長,等等。近30年前的這些變革恰巧也應和了全球化的新自由主義經濟的急速發展,這讓上海在30年間重新找回了國際大都市的身份,同時出現的是新的社會階層和社會結構,以及以消費主義、個人主義為基礎的生活方式、價值判斷和自我認知。這樣一種政策的跳躍和社會的轉型為攝影帶來了無盡豐富的創作素材,同時也在考驗著每一位攝影師的意識和表達。而最終我們可以看到無論是攝影師及其創作成果,還是創作所涉及的主題和內容、攝影語言和表現手法,這十年上海攝影的豐富性都是空前的。他們是最后一代基于銀鹽膠片和相紙展開工作的攝影家,他們也是20世紀最后十年的見證者和記錄者。在他們的照片中不僅可以看到那個跳躍和轉型的十年一瞬間對上海人生活所產生的無數細微而深遠的影響,他們的照片同時也是一種對于攝影媒介及其美學的探索和實驗,并將成為這個城市的視覺經驗的又一個重要的組成部分。

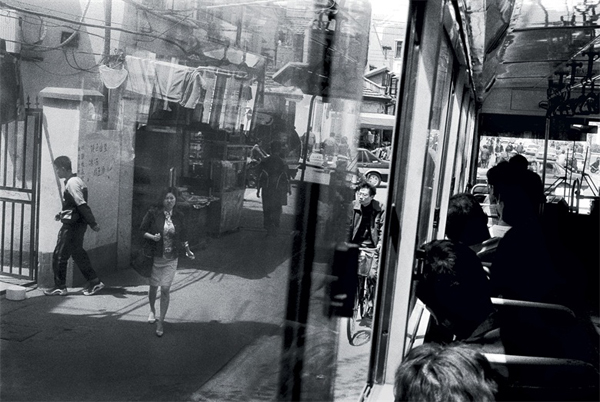

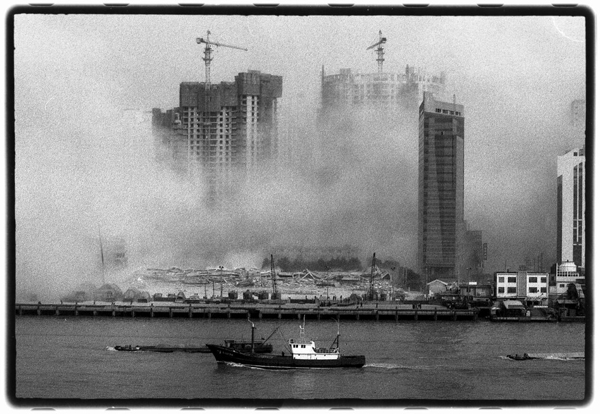

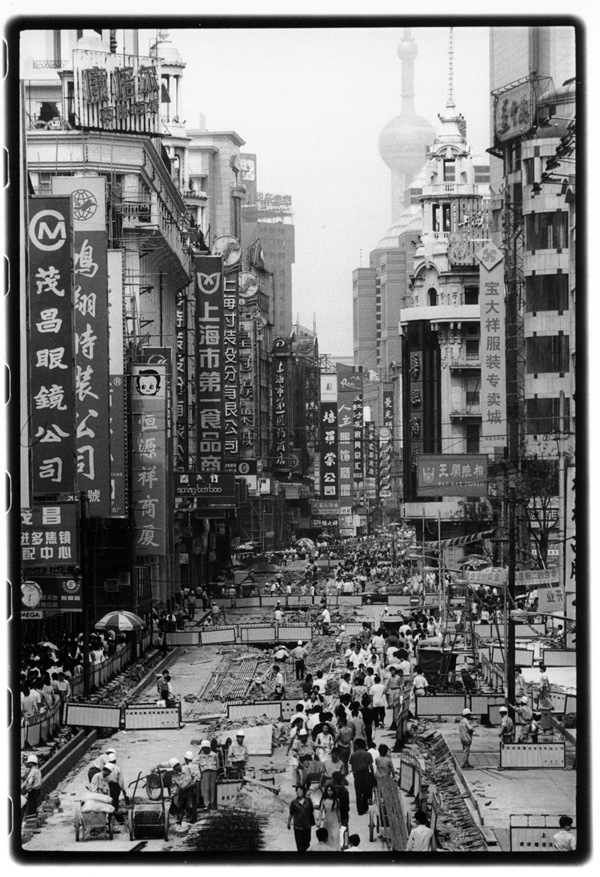

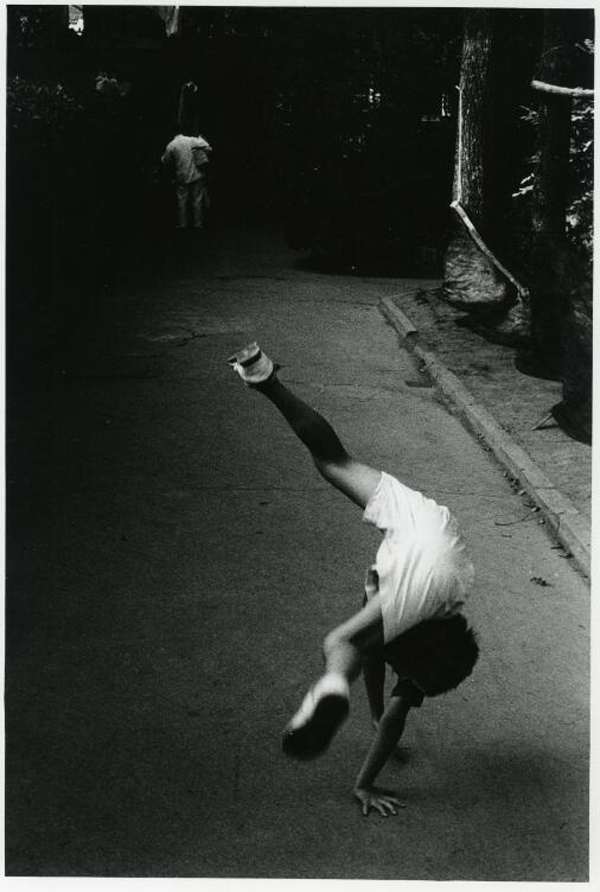

陸元敏,南京東路 ,90年代

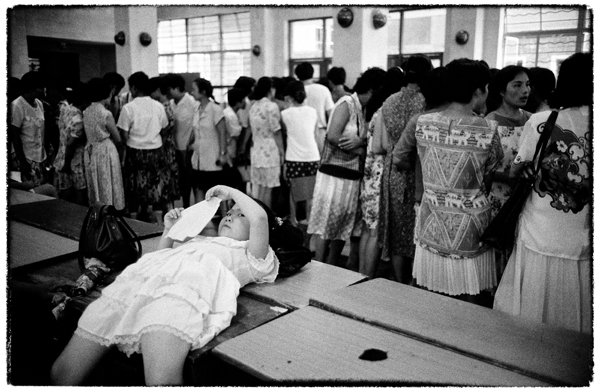

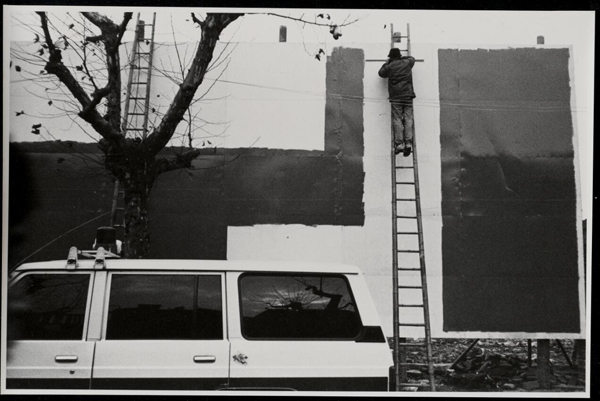

這8位活躍于1990年代上海的攝影家在很大程度上承繼了前十年所留下的“街頭生活”、“抓拍攝影”、“現實主義”以及“反英雄敘事”等主題和手法,但細致考察每一位的創作,他們也都各具獨特的方法和風格。這其中,雍和與許海峰當時在報社擔任攝影記者,他們總是出現在這場城市變革中的每一個具體變化的現場。但雍和的照片從不僅僅是對新聞事實的直白描述,他總是關心著新聞事件中的每一個個體——那些主動或無奈地卷入這場變革中的人,為他們留下生動的形象之際,也揭示出新聞事件背后具體而深遠的影響。與此同時,這也讓我們能從他的新聞照片中看到個體乃至時代的精神,是一種非常獨特的新聞攝影的方式。而許海峰則依靠其杰出的新聞敏感性,在一種看似恒定的日常中看到那個“過渡”階段的實質,并揭示出拆毀和建設這個貫穿了90年代的核心話題里所隱藏的“勃勃野心”和“騰飛的夢想”。

雍和,旅游節,1995

許海峰,淮海中路華亭路口的路牌下,1999.8

許海峰,蘇州河周家橋一帶,2002.10

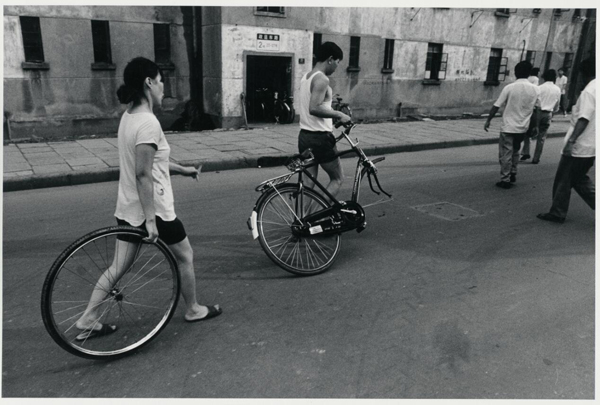

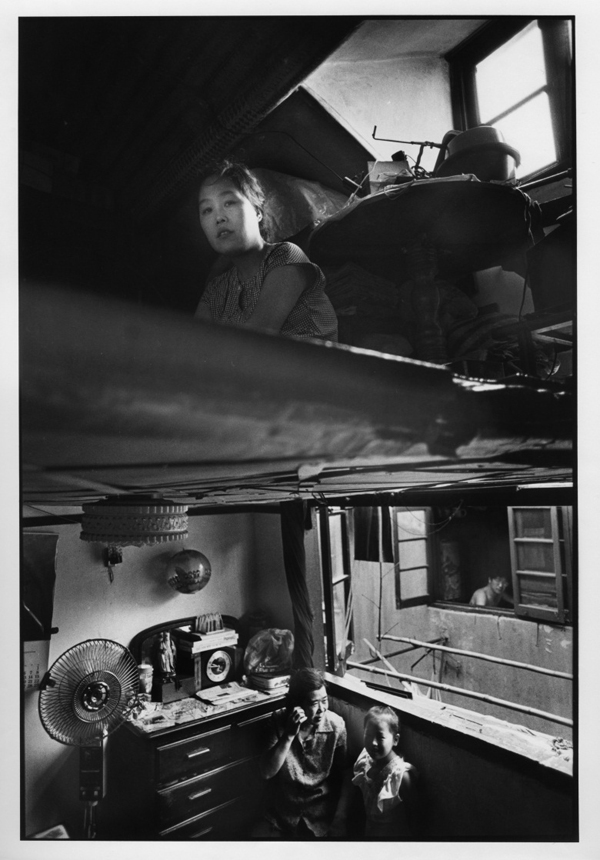

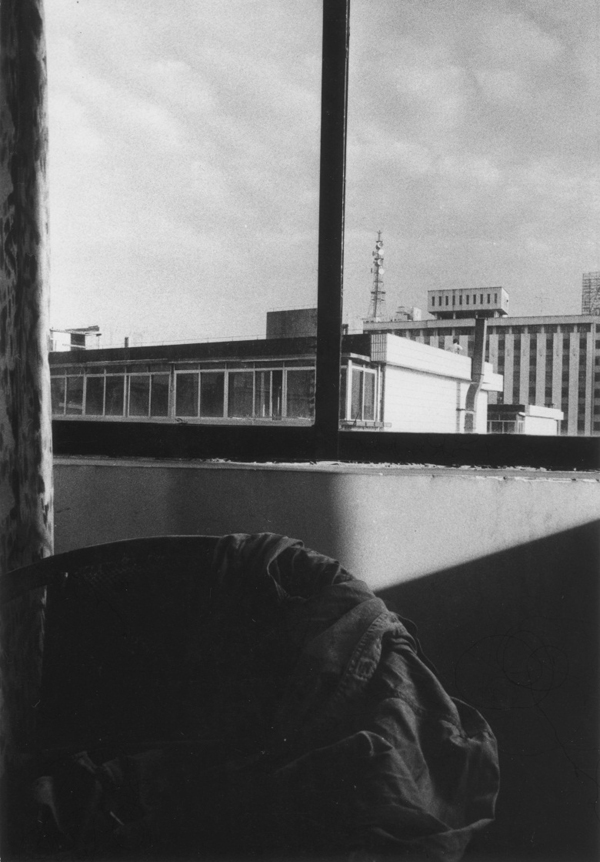

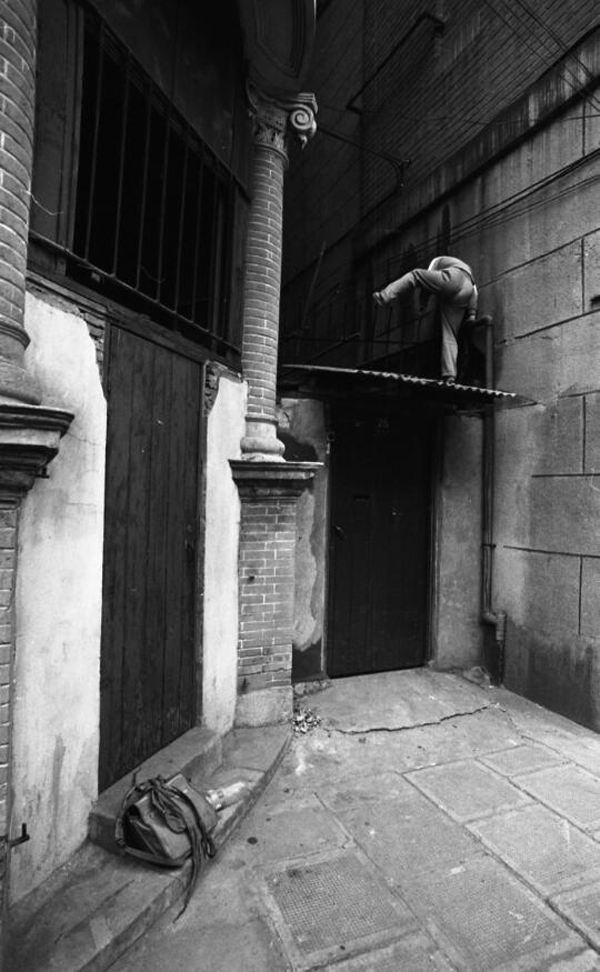

盡管朱鐘華、陸元敏、王耀東和王驊都以街頭作為他們拍攝的陣地,但他們也各有不同的表現。朱鐘華在街頭捕捉著這場劇變中小人物的生存狀態,在這一系列平常、美好、焦慮甚至不堪的瞬間里我們也可以看到這位攝影師個性中的溫情和幽默。而陸元敏的這批作品則將街頭化為承載著現代生活所特有的“偶遇”瞬間的劇場,這些互不相識的路人恰好經過這個街頭和陸元敏的取景框,他們被安放進了快門的開合之間,顯影出一個個漂泊在街頭的不安和無依的靈魂。而王耀東和王驊的上海則讓我們覺得陌生,這些照片里所表現的是一些在轟轟烈烈的建設和生活之外被人遺忘的角落和有點離奇地出現在這些角落中無名者。他們的作品將陸元敏的那種“我不知你何往,你不知我何去”更推進了一步,并注入了更為寂寞、憂傷、疏離和詭異的都市情緒。周明同樣是一位杰出的街頭攝影家,但這次他呈現的作品是關于1990年代曾牽動了大多數上海人心緒的“住房困難”的話題。這些照片再現了當時很多上海家庭逼仄的生活空間,同時這其中又不乏生活的智慧以及久違的鄰里之間的交往和相處。

王驊,上海,強家渡,1996

朱鐘華,交通執勤,1992

王耀東,“收藏上海”系列,90年代-01

王驊,上海,蘇州河南岸,1996

在這8位攝影師中,梁衛洲具有與眾不同的畫家身份,他讓我們看到藝術家對于媒介和語言本身的獨特興趣和相應的視覺實驗。與此同時,在這樣的探索中,藝術家以一種更為隱秘的語言向我們講述了現實在他心里留下的那種難以言表的復雜感受。

一個展覽和出版項目畢竟是有限的,而1990年代的上海攝影創作和生態以及其中可以被言說的話題是無限的。因此,正如五年前劉海粟美術館、谷倉當代影像館與瑞象館共同推出的“上海祭憶1980s”的項目,我們依然沒有打算去寫一個城市十年的攝影史,而是繼續從不同的攝影手法、各個攝影師在那個年代所取得的成就乃至攝影師不同的年齡層次等方面去選擇具有特點、又有一定代表性的攝影家個案。另外,這次我們也專門邀請了湯惟杰、顧錚、林路、btr等學者、策劃人、評論家參與對每一位攝影家的訪談,讓訪談變成對話,希望由此去豐富這些交流和回憶的視角,也為關于攝影現象的討論提供更為廣泛的社會和歷史背景。我們希望這個展覽既非傳統意義上的攝影藝術展,也非攝影文獻展,它應該是各種個人視覺記憶的集合、一次讓觀眾自己參與進來的圖像和城市記憶之間相互印證和激發的過程,一次重新煥發攝影的文化屬性的嘗試。

(全文略有刪節)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司