- +1

LAM | 熱紅外與太赫茲波段全息技術(shù)

撰稿人:Cinnamomum (浙江大學(xué) 博士后)

說到全息技術(shù)(holography),我們很容易聯(lián)想到那些栩栩如生的三維立體成像,然而這只是全息技術(shù)的其中一個應(yīng)用。事實(shí)上,全息技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)遍布我們生活中的諸多領(lǐng)域,小至圖像加密,身份證、人民幣、以及各種防偽標(biāo)簽,大至輪胎無損檢測、(太空用)機(jī)身形變監(jiān)測等,隨著研究地不斷深入,全息技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展將為人類社會提供更加有趣且實(shí)用的應(yīng)用。

圖1:全息藝術(shù)效果圖

什么是“全息技術(shù)”?

通俗地講就是把光的全部信息(包括振幅、相位)記錄下來,再在另外的地方重新復(fù)現(xiàn)(構(gòu)建)出來的技術(shù)。

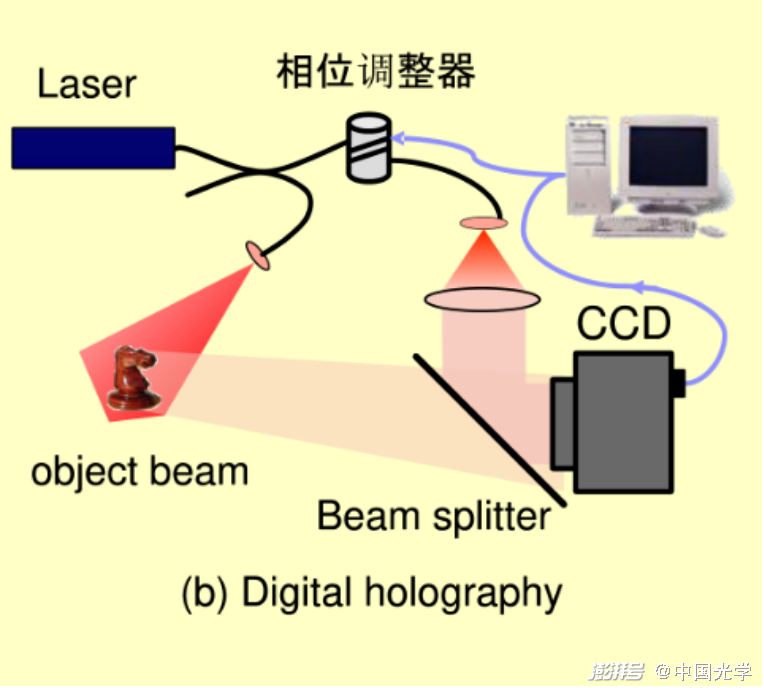

傳統(tǒng)的光學(xué)全息技術(shù)是利用感光材料記錄物體光波和參考光波的干涉圖樣,在一定的條件下,利用光的衍射現(xiàn)象,可以通過參考光波照射干涉圖樣重建出原物體光波。而隨著光學(xué)、光電技術(shù)和數(shù)字計(jì)算機(jī)技術(shù)的交叉發(fā)展,人們用CCD/CMOS記錄全息圖,并通過計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬光學(xué)衍射過程再現(xiàn)物體光波前,可實(shí)時再現(xiàn)逼真的三維物體。該技術(shù)又發(fā)展為“數(shù)字全息技術(shù)”(digital holography)。

名詞解釋:“在數(shù)字全息術(shù)中,被記錄信息以數(shù)字格式儲存在計(jì)算機(jī)中。記錄過程利用波陣面與數(shù)碼相機(jī)或傳感器上的參考波進(jìn)行干涉,然后將波陣面的信息儲存在相機(jī)或計(jì)算機(jī)中。記錄過程的基本要求是,相機(jī)的像素必須足夠小。如下圖所示,被記錄物體被相干光照亮,并與數(shù)字傳感器上的參考光波混合,由此生成的干涉圖樣被計(jì)算機(jī)記錄下來。在重建過程,有兩種選擇。最常見的是,利用衍射和傳播方程對記錄的全息面進(jìn)行計(jì)算分析,可以將波陣面?zhèn)鞑サ教摂M空間的任何平面;然后,該平面的強(qiáng)度信息可以出現(xiàn)在顯示器上。通過這種方式,可以對重建的圖像進(jìn)行電子掃描并逐面顯示。”(拓展:《全息術(shù):正確概念與錯誤表述》)

圖2:數(shù)字全息技術(shù)示意圖。

然而,無論是傳統(tǒng)的全息技術(shù)還是數(shù)字全息技術(shù),在利用激光照射物體,使其發(fā)出(反射、散射)物體光波,并與參考光波干涉形成干涉圖樣,實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能或應(yīng)用時,都需要考慮激光的波長大小。目前研究的較多的是基于可見光波段的全息技術(shù)(可見光范圍:400 nm 到 760 nm)。

然而,對于尺寸較大的物體(如人體大小)、或測量形變大小較大時(如 50 μm),若利用可見光記錄干涉圖樣,會因?yàn)榫冗^高,導(dǎo)致CCD或記錄相機(jī)的單個像元可能被多個干涉條紋(或散斑)覆蓋(即單個像元同時接收多個信號),從而無法準(zhǔn)確復(fù)現(xiàn)原物體的信息(圖像)。因此,發(fā)展基于更大波長激光(肉眼看不見的光波段)的數(shù)字全息技術(shù)具有重要的研究意義。

鑒于此,來自比利時列日大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì) Marc Georges 等人總結(jié)了熱紅外波段、太赫茲波段的數(shù)字全息技術(shù)研究的應(yīng)用與挑戰(zhàn),以“Holography in the invisible. From the thermal infrared to the terahertz waves: outstanding applications and fundamental limits”為題在 Light: Advanced Manufacturing 發(fā)表綜述文章。

該綜述文章主要探討了肉眼不可見的長波紅外光(如 7 μm 到 15 μm范圍)和太赫茲波段(如 300 μm 到 3 mm范圍,即 1 到 0.1 THz)的數(shù)字全息技術(shù),并給出了其相比于可見光全息技術(shù)的特點(diǎn)與現(xiàn)有的挑戰(zhàn)。

1.波長對干涉圖樣記錄相機(jī)的參數(shù)影響。由于更大波長形成的干涉圖樣的散斑或條紋間距較大,所用的 CCD 或記錄相機(jī)的像元間距較大(如 17 μm,而可見光用的相機(jī)的像元間距為 4 μm),因此對于較大尺寸的物體(如 2 m x 2m),長波全息技術(shù)具有更大的離軸角度(off-axis angle)。然而,受限于衍射極限,其復(fù)現(xiàn)圖像時的橫向分辨率也會降低 1 到 2 個數(shù)量級,為了更清晰的復(fù)現(xiàn)原物體,需要將物體與相機(jī)的間距拉近。對于 THz 波段,甚至縮小到 5 cm(挑戰(zhàn))。

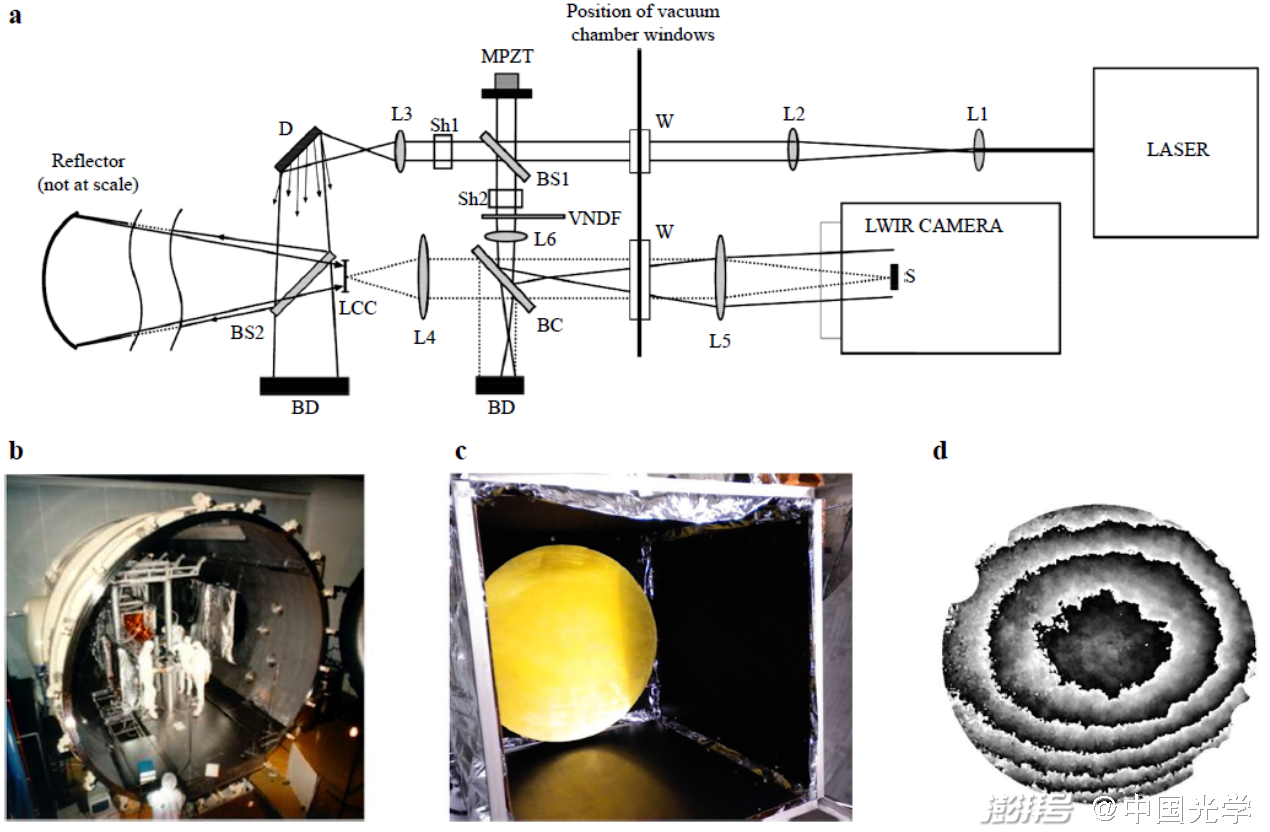

2.相位測量與分辨率。無論是可見光全息技術(shù)還是長波長全息技術(shù),所記錄的干涉圖樣變化可用于計(jì)算傳輸波的相位變化。由于相位差與光程差有關(guān),因此常利用相位差大小檢測兩次測量中物體發(fā)生的形變大小(會產(chǎn)生光程差)。通俗地講,采用不同波長相當(dāng)于采用不同精度的尺子。可見光“尺子”的精度高,但量程小,對于產(chǎn)生較大形變(如 50 μm)的物體,可見光產(chǎn)生的干涉圖樣過度密集,無法較好地呈現(xiàn)出形變的信息。利用長波長“尺子”,雖然測量精度降低,但量程大,能夠滿足較大形變的測量,通過數(shù)字全息技術(shù),可用于如大面積輪胎形變、太空用機(jī)身形變等應(yīng)變的實(shí)時監(jiān)測。

3.反射類型。當(dāng)物體表面的粗糙度遠(yuǎn)小于工作波長時,光波入射到物體表面會形成鏡面反射,當(dāng)物體粗糙度遠(yuǎn)大于工作波長時,則形成散射,記錄的干涉圖樣也為散斑(這是全息技術(shù)計(jì)算中所需要的)。然而,某物體的粗糙度對于可見光而言可形成散射,對于長波長,特別是 THz 波段時,卻容易變成鏡面反射,加大了如拋物面等物體的物體波收集的難度(挑戰(zhàn))。因此,常用的方法是在“光滑”物體表面涂上可清洗的粉末,以加大物體表面對入射長波長激光的散射,或通過反射擴(kuò)散板處理入射激光,從而大面積的照射目標(biāo)物體,以得到更全面的反饋。

4.穩(wěn)定性。干涉裝置中的光程在全息圖記錄期間的變化不應(yīng)超過零點(diǎn)幾個激光波長。因此,可見波長的全息記錄過程需要安裝在隔振的桌子上,以避免在測量過程中,空氣亂流或振動引起的光程變化(從而導(dǎo)致相位變化和干涉條紋偏移)。相比之下,長波長全息記錄中,由于激光波長可達(dá)到 10 um 甚至數(shù)百 μm,大大增加了裝置對外部干擾的容差性,這使得長波長全息技術(shù)能夠在更加嚴(yán)峻的環(huán)境下使用,以及戶外環(huán)境下進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測。

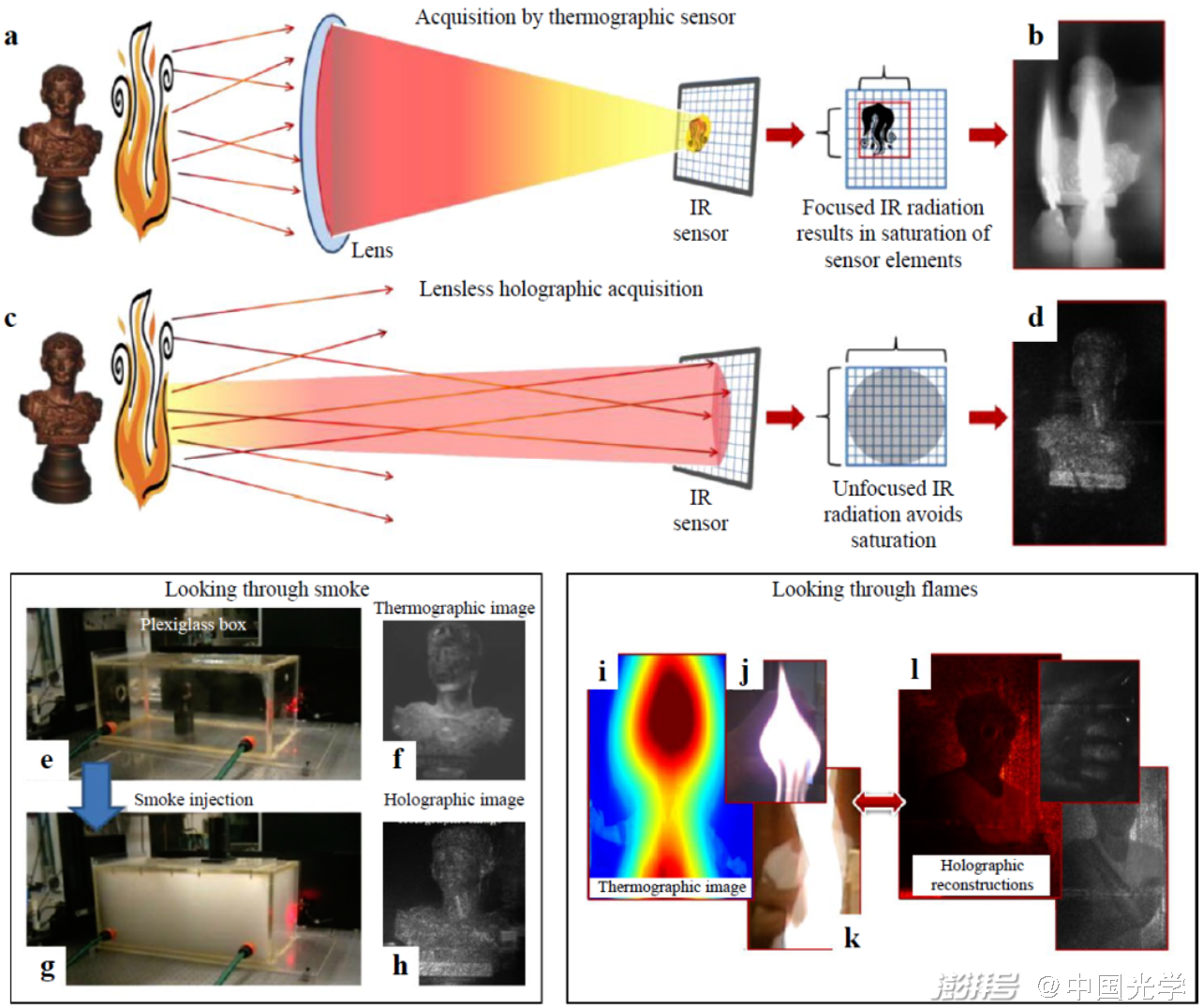

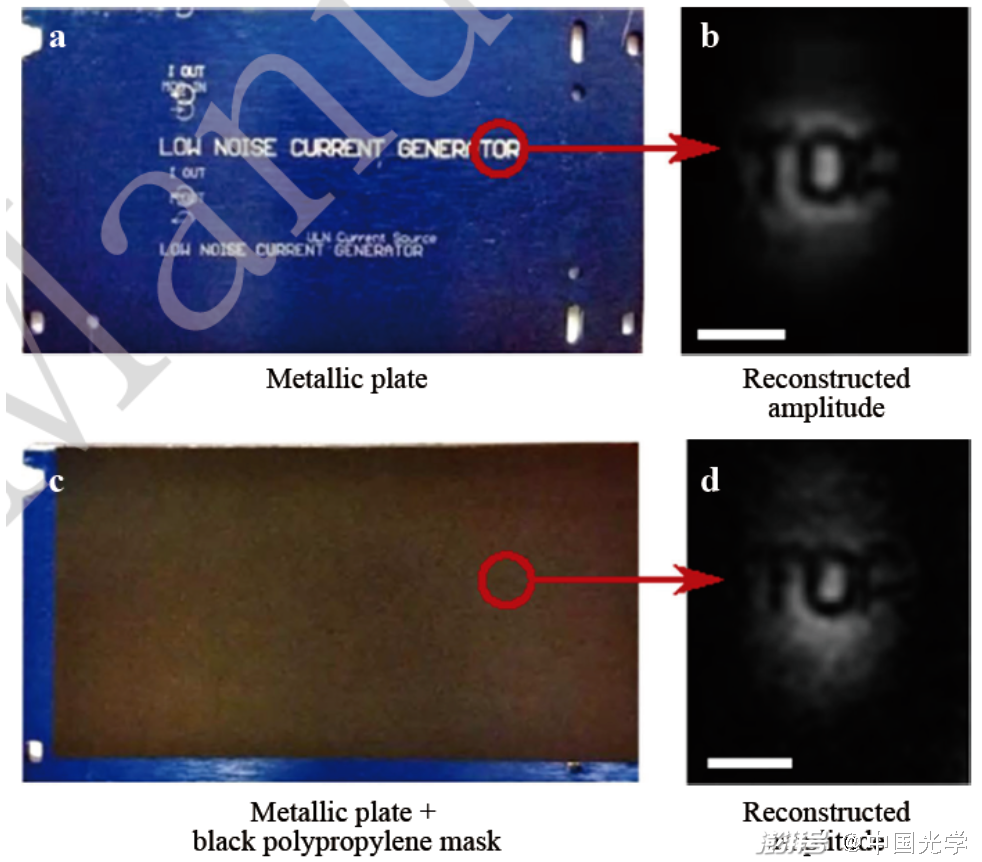

5.材料穿透性。相比而言,長波長激光對諸多材料具有更好的穿透性。例如,大功率 CO? 激光器產(chǎn)生的 10 μm 波長的激光可穿透煙霧或火焰,這使得長波長全息技術(shù)在紅外熱成像、失火室內(nèi)活體成像中具有重要的應(yīng)用價(jià)值。對于太赫茲波段,其非離子化的穿透能力比X射線成像更加安全。當(dāng)頻段范圍小于 1 THz(亞太赫茲波段)時,可穿透的材料包括常用于 3D 打印的丙烯腈·丁二烯·苯乙烯(ABS),其他常見高分子聚合物如聚乳酸(PLA),尼龍,聚乙烯(PE),聚丙烯(PP),聚四氟乙烯(PTFE,泰氟隆)、脫水組織、薄紡織物等。

因此,基于上述長波長全息技術(shù)的特點(diǎn),人們展示了諸多有趣且實(shí)用的研究。如圖3所示,通過紅外數(shù)字全息技術(shù),能夠?qū)﹄[藏在火焰或煙霧后方的人形雕像的進(jìn)行圖像復(fù)現(xiàn)。由于此處該技術(shù)不需要透鏡對物體波聚焦,可避免記錄相機(jī)像元接收信號的飽和,從而實(shí)現(xiàn)比紅外熱成像儀更清晰的圖像復(fù)現(xiàn)。在未來,該技術(shù)有望用于火災(zāi)情景下的人體成像,具有重要的科學(xué)研究意義。

圖3:利用長波長數(shù)字全息技術(shù)對隱藏在火焰或煙霧后方的物體進(jìn)行3D圖像復(fù)現(xiàn)。

例如,利用太赫茲波段對材料的穿透性,實(shí)現(xiàn)隱藏在聚丙烯覆蓋層后面的字母成像(圖4),該技術(shù)可用于無損檢測,在不破壞原本物體的前提下,提取所需的物體信息。顯然,這得益于長波長激光對材料的穿透能力。

圖4:利用反射式離軸太赫茲數(shù)字全息技術(shù)對隱藏目標(biāo)進(jìn)行實(shí)時成像。

再如,利用長波紅外數(shù)字全息技術(shù),對大面積鏡面反射物體進(jìn)行形變大小的測量。

圖5:利用同軸長波紅外數(shù)字全息技術(shù)測量大空間反射器的大變形。

綜上所述,目前在可見光范圍內(nèi),空間光調(diào)制器等波前整形元件將為自干涉非相干的數(shù)字全息技術(shù)提供更多的可能性。然而,對基于更大波長的全息技術(shù)而言,由于缺乏面積大、靈敏度高的陣列探測器(即記錄干涉圖樣的相機(jī)),限制了紅外和太赫茲數(shù)字全息技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展。

但無論如何,利用長波長激光(如紅外、太赫茲波段)開發(fā)數(shù)字全息技術(shù),在大面積物體的無損檢測(如隱藏在高分聚合物下的字母信息等)、(太空用)機(jī)身形變監(jiān)測、火情下活體成像(如巨大煙霧下的人體探測)等應(yīng)用中,具有巨大的應(yīng)用潛力。未來,這些“看不見”的全息技術(shù)值得人們更加深入的探索。

論文信息

Georges et al. Light: Advanced Manufacturing (2022)2:22

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司