- +1

是大炮不是騎射:滿洲八旗入主中原的真相

乾隆十七年(1752年),高宗皇帝曾經發出一道上諭:“騎射國語乃滿洲之根本,旗人之要務……著各省將軍、都統等將伊不時教導,務令騎射優嫻,國語純熟。”其中所謂“國語”指的是滿語(“清語”),而乾隆皇帝將“騎射”與之相提并論,足見對其之重視。實際上,乾隆帝甚至認為,旗人若是不能騎射,那就是“不免流于漢人浮靡之習”了。

騎射的真實戰力

不過,騎射果真稱得上是滿洲“根本”?換言之,逾百年之前的滿洲八旗當真是像在乾隆年間纂修的《滿洲源流考》所說的那樣,“我國士卒初有幾何,因嫻于騎射,以野戰則克,攻城則取,天下人稱我兵曰立則不動搖,進則不回顧,威名震懾,莫與爭鋒”,“以鐵騎奔馳,沖突蹂躪,無不潰敗”,從而在明末亂局中逐鹿中原取得了天下?

恐怕不見得。

當然,這并不是說,騎射在滿族的歷史上不重要。滿族的前身女真人過著半漁獵半農耕的生活。所謂“民以獵為業,農作次之”,就連“十余歲兒童亦能佩弓馳弛逐”,每個成年男子更是優秀的騎士和獵人,他們的箭射得極準。隨著滿族的統治者努爾哈赤開始了他的擴張事業,“騎射”也就不止于行圍狩獵,從而越來越多地進入戰場了。

另一方面,滿族究竟不是逐水草而生的純粹游牧部落。1595年,朝鮮人申忠一就發現建州女真“家家皆畜雞、豬、鵝、鴨、羔、羊、犬、貓之屬”。努爾哈赤創建的八旗騎兵,在戰法上大異于蒙古騎兵,遂令長期與蒙古部落作戰的明軍束手無策。以往明軍野戰遭遇蒙古騎兵時,通常擺出“挖壕列炮,戰車相連”的陣勢以克制蒙古騎兵的機動優勢——自從成吉思汗時代以來,真正以騎射見長的蒙古騎兵就有回避白刃戰的傾向,他們往往只在敵軍陣勢崩潰時才使用手中的馬刀,因此面對堅固的明軍營壘并無辦法。相比之下,八旗兵顯得兇悍異常,敢于強攻:派出身披重甲的敢死兵搬開明軍營盤的拒馬,填平壕溝,摧毀明軍戰車,沖進明軍營盤進行肉搏,然后派精銳兵馬沖擊明軍的軍陣,等到對方陣形混亂時再進行追殺(在1619年的薩爾滸之戰中,后金騎兵甚至下馬步戰,迎攻山上的明軍)。這般戰術屢試不爽,就像努爾哈赤的繼承者皇太極(清太宗)宣稱的那樣:“野地浪戰,南(明)朝萬萬不能。”

紅衣大炮的威力

饒是如此,八旗勁旅僅憑“騎射”,終究無法逾越明軍“憑堅城用大炮”構筑的錦(州)寧(遠)防線。在1626年的寧遠之戰中,大炮“循環飛擊,每發糜爛數重”。按照當時在華的耶穌會傳教士的說法,“(后金軍)不清楚(紅衣大炮)這種新的發明,蜂擁而前,遭到鐵家伙的重創,登時他們就作鳥獸散”。努爾哈赤的不敗威名竟被“紅衣大炮”擊得粉碎,其本人因之郁悶成疾,不過數月而薨。皇太極也只能無奈承認,“(明軍)嬰城死守,我國每每弗下”。

吃到苦頭的后金方面方才意識到擁有“紅夷大炮”的重要性。1631年正月,皇太極命漢人軍匠仿制成第一門西式火炮,后金“造炮自此始”,滿語中的“炮”念做“poo”,顯然借之漢語。隨后,后金組建了一個新的兵種——烏真超哈,即炮兵部隊。“自此,凡遇行軍,必攜紅衣大將軍炮”,后金軍一時竟有了“大炮百位不多,火藥數十萬猶少”的感慨。

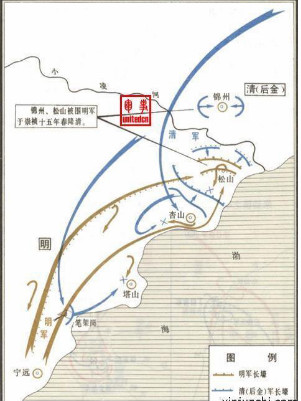

但真正改變明清火器實力天平的是兩年后的一次兵變。1633年明軍中西洋大炮最多、炮術最精的孔有德、耿仲明部在山東半島嘩變,渡海叛降后金。皇太極完全了解這批漢奸的價值,當二人到盛京(今沈陽)拜謁時,他親率王公大臣出城十里迎候,并封孔、耿二人為王。孔、耿部的歸降使八旗軍輕而易舉地掌握了重型火炮的操控技術,使得后金(1636年改國號為“清”)軍戰法大變:在攻城略地時,每每以巨炮轟擊城垣,再以鐵騎沖鋒。在十年之后(1642年)的明清松錦決戰時,清軍就是用數十門“紅衣大炮”連續轟擊錦州、塔山等明軍在松錦防線上的要塞城堡,“直透堅城,如摧朽物”,將城墻轟塌二十余丈,步兵趁勢從缺口殺入。在此戰法面前,明軍一籌莫展,關外重鎮相繼失陷,寧錦防線徹底崩潰。

松錦戰敗,明軍喪失多達3683件火器(包括16門紅衣大炮)。戰后山海關外的明軍只剩下駐守寧遠的吳三桂部還存有十幾門紅衣大炮,反觀清軍則已擁有近百門之多。正是清軍已經擁有一支在當時“孰與爭鋒”的火炮部隊的現實,令明朝遼東巡撫黎玉田為之哀嘆:“奴(指清朝)之勢力往昔不當我中國一大縣,每臨陣猶勢相均、力相敵也。迄于今而鑄炮造藥使倍于我之神器矣”。

1644年“甲申之變”,八旗入關逐鹿中原。在紅衣大炮面前,當時中原傳統的城墻已是徒具其表。用滿洲貴族的話說:“將炮一百位擺作一派,憑它哪個城池,怎么當得起三四日狠攻?”這在李自成起義軍抵御清軍西進的潼關戰役中顯露無疑:清軍利用“鐵子大如斗”的炮彈攻破了“鑿重壕,立堅壁”的潼關,迫使“大順”軍退出西北根據地以致最后敗亡。正因為紅衣大炮在清朝統一中原中所起的決定性作用,清廷不僅在北京設立炮廠、火藥廠,更在順治十年(公元1653年),遣官祭奠了紅衣炮神。不唯如此,與之前中國歷史上的朝代更替不同,明清鼎革之際正值沙俄勢力的東漸。1685年,康熙帝出兵收復沙俄盤踞的雅克薩,在北征的清軍隊伍中,20門“紅衣大炮”非常引人注目——熟悉東北邊情的名將彭春在給康熙皇帝的奏折里早已斷言“欲取雅克薩諸城,非紅衣炮不可破”。曾經憑借火器的威力征服整個西伯利亞的俄國人萬沒料到會在雅克薩遭到以其人之道還治其人之身的下場,面對清軍“紅衣大炮”準確而猛烈的炮火,俄國人不僅在他們的記錄里夸大其詞地將清軍大炮數量訛傳為150門野戰炮及50門攻城炮,甚至一度堅持認為在清軍中操作這些 “歐洲造大炮”的是一些換上了中國服裝的“歐洲雇傭兵”。炮擊只進行了三天,城中的俄軍就宣告不支,向清軍乞降。

實際上,當時在整個東亞,火器都已開始普及,就連向來以長弓彎刀縱橫天下的蒙古準噶爾部軍隊都已配備火槍,其射程可達二三百步,甚至是清軍鳥槍的2-3 倍。在1690年的烏蘭布通戰役中,噶爾丹依山據險,將駱駝縛蹄臥地,背負箱垛,蒙以濕氈,排成一條如同城柵的防線。清軍憑借弓箭和火銃發起數次沖鋒,均未成功,遂轉用炮兵集群,隔河開火。在強大炮火的連續轟擊下,準噶爾鐵騎土崩瓦解,其首領噶爾丹帶著少量隨從連夜逃走,僅以身免。清軍之所以能夠勝利,仍是依靠了紅衣大炮的威力,而非“騎射”。

逆勢而為的“騎射”

滑稽的是,在這種情況下,康熙皇帝的繼承者雍正帝卻掀起了復興“騎射”的熱潮。這位四爺并不像乃父一樣有過御駕親征的經歷,事實上,由于奪位的陰謀論久久不息,自覺權力根基不穩的雍正在位期間甚至不敢出京城一步,連一年一度演練騎射的“木蘭秋狝”傳統也中止了。但正是這位熱衷辯論“華夷之別”而不是舞刀弄槍的皇帝,將“騎射”提高了“滿洲正道”的地步,“以滿州夙重騎射,不可專習鳥槍而廢弓矢,有馬上槍箭熟習者,勉以優等”。火器的地位則受到人為貶斥,甚至康熙時期所定演習槍炮每年一次的定例,至雍正時期也被改為"定盧溝橋演槍炮為三年一次”。自詡睿智的乾隆帝也繼續加大馬力開倒車,頒布諭旨聲稱:"我朝崇尚本務,原以弓馬、清語為重……”,更“立訓守冠服騎射碑于紫禁箭亭、御園引進樓、侍衛校場及八旗校場”碑中刻有乾隆帝據此所降之旨:“我朝滿洲先正遺風自當永遠遵守,守而勿替”,最終確立了“騎射”的國策地位。

然而,時代終究已經不同了。清代的皇帝們嘴上可以宣揚騎射無敵,真正到了戰場上,仍舊需要仰賴火器。雍正五年(1727年),清廷確定了各省駐軍的武器編制,“應將腹內省分,每兵千名設鳥槍三百桿,沿海沿邊省份,每兵千名設鳥槍四百桿”,大大超過了弓箭的裝備數量。野外攻防作戰中的清軍通常是以輪番齊射的“連環槍法”及大炮轟擊為先,隨后再以步、以騎兵跟進密集沖擊。在“乾隆十全武功”之中的大小金川之戰里,清軍就是用“大炮晝夜環擊,穿堡墻數重,殪賊無算”,才攻破了對方的堅固碉堡,“金川闔境悉平”。而在平定準噶爾的戰爭中,在西伯利亞邊境不懷好意地注視著清軍經由漠北高原向西調動的俄國人也記錄下了當時的清軍裝備:每個士兵都裝備了火槍、馬刀、梭鏢、四十支裝的弓箭,部隊還擁有強大的炮兵。

與此同時,“騎射”與火器在清軍作戰中的真實地位,同樣也在清軍的戰服上留下了痕跡。誠然,清代仍有金屬鎧甲,譬如乾隆皇帝的御用鎧甲,就是用小鋼片聯綴而成,衣領上嵌有“大清乾隆御用”的金色銘文,全套甲面共用約60萬個小鋼片組成優美的圖案,充分體現了匠師們精湛的技藝和智慧。但眾所周知,乾隆皇帝跟其父一樣從來沒有上過戰場,他的這套行頭根本就是炫耀皇家威嚴用的。實際上,清軍的作戰甲以綿甲為主,金屬鎧甲基充其量只是一種擺設而已。清代八旗士兵大多裝備用綢、布、棉花和鐵葉、銅釘等合制而成的綿甲,無疑要比明代以前的鎧甲輕便得多,較適于火器時代的戰斗要求,對于抵擋冷兵器的攻擊反而不太合格——或許這也正是清代前期“騎射”地位的真實寫照,雖然在名義上它的地位高高在上,實際上卻已經完全為新興的火器光芒所掩蓋。可惜騎射仍舊是大清的“國策”,故而清代的火器技術從康熙朝后期開始就停滯不前,直到百年以后,“夷人”的槍炮再次出現在帝國的海岸線,“三千年未有之變局”就要發生。

參考資料:

馬玉威:《槍炮與弓矢:清中期火器發展的停滯和騎射思想的回歸》,華中師范大學碩士學位論文,2015年

李斌:《西式武器對清初作戰方法的影響》,《自然辯證法通訊》,2002年第4期

劉鴻亮:《明清時期紅夷大炮的興衰與兩朝西洋火器發展比較》,《社會科學》,2005年第12期

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司