- +1

揭開影響因子的學術畫皮③:綜述為王,期刊異化

二〇一六年我們在《讀書》發表了兩篇討論影響因子的文章,第五期上的《影響因子是用來賺大錢的——揭開影響因子的學術畫皮(一)》旨在揭示影響因子游戲的商業性質,以及該游戲發起和主持者的私人商業公司身份。第九期上的《影響因子是可以操弄的——揭開影響因子的學術畫皮(二)》主要揭示操弄影響因子的重要手法之一:將期刊辦成“兩棲刊物”并大幅減少“引用項”(即學術文本)的篇數。不過,環顧當今《科學引文索引》(SCI)期刊影響因子游戲前二十名的“頂級玩家”,上面這個手法能夠成功解釋其中的一半;那另一半“頂級玩家”又靠什么功夫稱霸江湖?這正是本文要討論的內容。’

一篇綜述起波瀾

先看一個前些年令人印象深刻的影響因子波動的案例:《晶體學報 A》(Acta Crystallographica, Section A),原是一家不起眼的 SCI期刊,影響因子只有 2.0,但是該刊二〇〇八年發表了一篇名為《SHELX簡史》(A Short History of SHELX)的綜述文章,意外獲得超高引用,該刊的影響因子從二〇〇八年的 2.0突然飆升到二〇〇九年的 49.9,再到二〇一〇年的 54.3,它在 JCR報告中的排名從兩千名開外火箭般躥升至全球第二名!

這樣奇峰突起的事件,當然會引發學界的普遍關注,二〇一〇年Nature(《自然》)雜志為此事發了專文報道。而據該雜志二〇一四年發布的一九〇〇年來百年百篇 SCI超級高引論文榜單,截至當時發表僅六年的《SHELX簡史》,累計被引次數已多達三萬七千九百七十八次,在榜單中高居第十三位。

不過好笑的是,按影響因子的計算規則,無論文章多么熱引,對影響因子的有效貢獻期限一概為發表后的第二、第三兩年,一旦《SHELX簡史》的引用有效期限結束,《晶體學報 A》的影響因子立刻回歸原形,二〇一一年重新降回 2.0。

我們檢索 SCI和 JCR數據庫,發現《SHELX簡史》一文 73.6%的引用來自《晶體學報 A》的另外四個姊妹刊(Section B、C、D、E)。根據二〇〇七年開始實施的新規定,期刊自引(self citation)過多屬于違規,將被逐出 SCI之列;后來又將 “引用同盟 ”(citation stacking)列入懲罰范圍。嚴格來說,《晶體學報》姊妹刊相互間的引用,其實也有隱蔽的 “引用同盟 ”之嫌,不過它似乎成功規避了懲罰。這種姊妹刊之間相互引用的情形,與近期國內有些學者指控的文科期刊之間的 “引用同盟 ”,又何嘗沒有 “異曲同工 ”之妙呢。

兩篇綜述造神刊

上面這個奇特的例子雖然曇花一現,但它的啟發是顯而易見的:一篇高引的綜述文章可以讓影響因子得到多大幅度的提升!影響因子游戲的那些頂級玩家很自然地會想:要是年年有一篇《SHELX簡史》這樣的文章,我們的刊物不就可以長踞神壇了嗎?

沒錯,這樣的想法早就有期刊踐行了,而且極見成效!

創辦于一九五〇年的《臨床醫師癌癥雜志》(CA: A Cancer Journal for Clinicians),可謂當之無愧的 “神刊 ”,它多年來影響因子位居全球前列,已經連續十一年蟬聯第一。以二〇一六年為例,其影響因子高達 131,領先排名第二的《新英格蘭醫學雜志》(New England Journal of Medicine,影響因子 59)兩倍不止,領先排名第九的Nature雜志(影響因子 38)三倍不止。

許多盲目崇拜影響因子的人,只知對這種 “神刊 ”頂禮膜拜,卻很少注意到,《臨床醫師癌癥雜志》如此驚人的影響因子,主要歸功于它的兩種報告:一種是一九七九年至今逐年發表的《癌癥統計報告》(Cancer Statistics),另一種是不定期發表的《全球癌癥統計報告》(Global Cancer Statistics,1999,2001,2005,2011年)。

我們對《臨床醫師癌癥雜志》二〇〇一年來的 SCI數據做了統計,結果表明:它的上述兩種報告,為影響因子做出的貢獻始終超過 70%,基本上在 80%附近擺動,在最突出的二〇一〇年,貢獻比例甚至高達 86%。這個期刊的影響因子從二〇〇一年的 35,連年上升,二〇一三年達到峰值 162;而從二〇〇五年起,它的影響因子就雄踞全球 SCI期刊第一位,至今保持不墜。可以毫不夸張地說,當今全球影響因子游戲的冠軍期刊,約八成的引用神話就是靠兩篇綜述文章支撐起來的。

欲玩綜述,先懂規則

對此事細節有興趣的讀者,也許會產生疑問:《SHELX簡史》也好,《癌癥統計報告》和《全球癌癥統計報告》也好,標題中都沒有“綜述 ”字樣,憑什么認定它們是綜述呢?

我們是有充分依據和理由的。

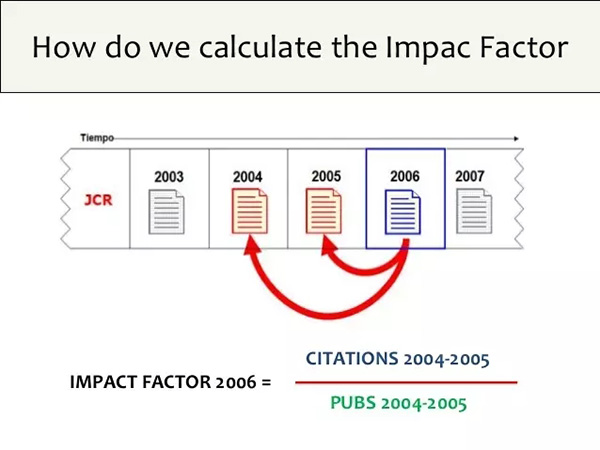

根據 ISI(私人商業公司 “科學情報研究所 ”,影響因子的發布者)每年發布的 JCR報告(期刊引證報告,全球 SCI期刊影響因子的排名即在其中),對“綜述 ”的定義是,滿足下列四項條件之一,即為 “綜述 ”文章:

一、文章參考文獻超過一百項;

二、發表在綜述期刊(只發表綜述文章的期刊)或期刊 “綜述 ”專欄上;

三、標題中有 “綜述 ”(review)或“評論 ”(overview)字樣;

四、文章的 “摘要 ”表明該文是一篇綜述或評論。

可見標題中有 “綜述 ”字樣只是四項條件之一。盡管《癌癥統計報告》和《全球癌癥統計報告》在《臨床醫師癌癥雜志》上被歸入“論文 ”欄目,但是,首先,《癌癥統計報告》在它的緒論中明確指出該文是一篇 “評論 ”(overview)。其次,這兩種報告從內容來看完全是 “模板化 ”的:文章除各年統計數據不相同,從標題、摘要、關鍵詞、緒論到行文內容幾乎一模一樣,甚至文章作者也連續相同,很難想象原創論文可以如此寫作。所以若按照文章實際內容來劃分,也完全有理由將這兩種報告列為 “綜述 ”。《SHELX簡史》的情形也是類似的,“簡史 ”在這里幾乎可以視為 “綜述 ”的同義語。

高引之道,綜述為王

如前所述,影響因子前二十名的頂級玩家中,一半靠辦 “兩棲 ”期刊同時大幅減少 “引用項 ”的文章篇數來操弄影響因子,另一半則是靠刊登綜述文章這個高引的 “王道 ”來提高影響因子。

借用武俠小說中描述的武功來比喻,則前者好比 “九陽神功 ”,沒有極好的基礎和罕見的機遇,基本上是可望而不可即。因為要讓一本 “兩棲 ”期刊,像 Nature、Science(《科學》)那樣既被學界公認為“頂級科學期刊 ”,又被大眾媒體和時尚潮流深度接納,畢竟是難如登天的事情。相比而言,綜述的 “王道 ”卻好比江湖上廣泛流行的“太祖長拳 ”,入門容易,見效很快,一般人若勤于練習,也能有成,甚至也能登臨絕頂,比如《臨床醫師癌癥雜志》就是如此。因為修行此道時,仍可辦 “純粹 ”的學術期刊——基本上只刊登學術文本。

綜述為何能成 “王道 ”,或者說,綜述文章為何能夠得到高于一般學術論文的引用?

一個簡單的原因,和今天國際上通行的 “學術論文 ”的寫作八股有關。這種八股要求在每一篇 “學術論文 ”的開頭有一個幾乎是固定的部分——“對前人工作的概述 ”,而要寫這一部分,少不得就要去查查那些綜述文章,然后適當引用一下。況且如今科學領域競爭極為劇烈,科學家人人都需要隨時窺視同行們在干些什么,這被視為 “了解前沿動態 ”的必要之舉,綜述文章正好滿足了這種需求,自然大行其道了。

“綜述 ”(Review)作為一種學術文本形式,最早出現在十九世紀后期德國的科學雜志上。大致分為兩類:一為 “年報型 ”(Juhresbericht),是對某一研究領域一年來取得的整體成果進行評論總結;二為 “結果型 ”(Ergebnis),是集中對某一科學問題及它的若干解決方案進行評論。一九七七年,學者伍德沃德(A. M. Woodward)在《綜述文章在信息交流中的作用》一文中,系統論述了綜述的六項歷史功能和七項當下功能。

六項歷史功能分別是:(一)對已發表論文進行同行評估;(二)整合不同期刊上對相關問題探討的信息;(三)凝練已有的相關知識;(四)替代原始論文作為寫作記錄;(五)預見新興領域的出現;(六)為進入新領域尋找研究路徑。

七個當下功能依次是:(一)了解前人已發表的工作;(二)了解相關交叉領域的工作;(三)提供文獻線索;(四)為解決科學問題提供新方法;(五)確定新領域的走向;(六)用于教學目的;(七)成果反饋。

伍德沃德歸納的這些功能,今天依然可以視為評判綜述文章的學理標準。只是隨著 “影響因子 ”游戲風靡全球,伍德沃德在文章中談到的綜述的另一項 “優勢 ”,正在徹底改變一些期刊發表這種文本的真正目的——伍德沃德引用一項針對心理學雜志讀者的研究表明,綜述文章具有 “引用優勢 ”:四百二十九篇文章中僅有十一篇被十七位以上讀者閱讀過,其中七篇是綜述文章。不過綜述文章天然具有引用優勢,這一結論此前已經在西方學界出現。

一九七五年,發布期刊影響因子的 JCR作為 SCI附卷首次出版, SCI和影響因子游戲的開創者加菲爾德(E. Garfield),在整理相關數據的過程中,已經注意到 “綜述期刊 ”在影響因子排名中的突出表現。加菲爾德對比了兩類期刊:一類是非綜述期刊(發表論文、綜述及其他多種形式文本的期刊),另一類即綜述期刊。發現一九七五年影響因子排名前二十的期刊中,綜述期刊占了十六份之多,非綜述期刊僅占四份。這意味著,在影響因子游戲剛起步的階段,綜述雜志就顯出了非常強勁的優勢。

走向“王道”的邊界

不知是純屬巧合,還是事先獲得了 “內部消息 ”,在與加菲爾德發表上述結論非常接近的時間——一九七四年十一月一日,Nature雜志新開設了 “綜述 ”欄目,刊登的第一篇綜述文章主題是 “廣義相對論的進展 ”。時至今日,“綜述 ”已成 Nature雜志的常設欄目,每年發表綜述類文章六十篇左右。

綜述期刊在影響因子排名中的優異表現,啟發加菲爾德在一九七五年推出了一款新產品:科學綜述索引庫(Index to Scientific Reviews,簡稱 ISR),這是一個專門針對綜述文獻的引用索引庫。為了激勵科學家寫作綜述文章的熱情,加菲爾德的科學情報研究所(ISI)一九七九年和 Annual Reviews Inc.合作成立了盧克獎勵基金(James Murray Luck Award),獎金五千美元,由美國科學院頒發,用于獎勵優秀科學綜述文章的作者。

考慮到影響因子游戲當時尚處于起步階段,加菲爾德的上述做法還帶有幾分吸引玩家參與的性質。但隨著影響因子游戲風靡全球,事情走向了越來越荒謬的極端——綜述文章因其 “引用優勢 ”,開始在歐美學界受到前所未有的重視,逐漸成為一些期刊提升影響因子心照不宣的法寶。

比如,《組織化學和細胞化學雜志》(Journal of Histochemistry & Cytochemistry)二〇〇七年在社論中非常直白地征求更多的綜述文章稿件,說這是有效提升期刊影響因子的首選措施,因為 “綜述文章更容易獲得引用 ”。學者馬修(E. Matthew)等人二〇〇八年一篇頗具影響的文章,總結了期刊 “操弄影響因子的十種手段 ”,其中第四種就是“增加發表綜述文章的數量 ”。《自然 ·免疫學》(Nature Immunology)二〇一一年《綜述的誘惑》一文也表達了類似觀點:期刊樂意發表綜述文章并不奇怪,一些頂級期刊比如《細胞》(Cell),每期至少刊登一篇綜述文章。雜志一般向相關領域的權威科學家直接約稿,設定的選題也是讀者最感興趣的。這類綜述文章通常會獲得高引(綜述文章的平均引用次數約是原創論文的兩倍),幫助雜志提升影響因子。

類似看法一旦成為西方學界共識,直接后果就是,SCI期刊的綜述文章數量逐年大幅增加。學者凱查姆(C. M Ketcham)和克勞福德(J. M Crawford)二〇〇七年整理的兩組數據很好地證明了這一點:

第一組,一九九九年,SCI收錄期刊五千五百份,其中包括一百六十三份綜述期刊,這一百六十三份綜述期刊共發表綜述文章一萬九千一百八十九篇,占所有 SCI綜述文章的 73%,也就是說只有 27%的綜述文章發表在非綜述期刊上。

第二組,二〇〇六年,SCI收錄期刊六千二百五十份,其中包括一百九十八份綜述期刊,這一百九十八份綜述期刊共發表綜述文章兩萬五千六百九十一篇,占所有 SCI綜述文章的 56%,也就是說已有 44%的綜述文章發表在非綜述期刊上。

在此七年間,綜述文章總量大幅增加,從兩萬六千二百八十六篇增加到了四萬五千八百七十六篇;一九九九年平均每份非綜述期刊發表綜述文章一點三三篇,到了二〇〇六年這個數值增加到三點三四篇,這表明,非綜述期刊上的綜述文章也大幅增加了,目的當然是增加自己期刊的被引用數。

如果要想知道綜述文章究竟能在多大程度上提高引用數,可以參考學者莫伊德(H. F. Moed)等人一九九五年的一項研究,他們比較了兩份頂級化學期刊——德國《應用化學》(Angewandte Chemie)和《美國化學學會雜志》(The Journal of the American Chemical Society)的引用數據,結果表明,德國《應用化學》綜述影響因子是論文影響因子的兩到三倍,是技術報告影響因子的四到五倍,這從數量上證明了綜述確實具有引用優勢。

我們在二〇一六年的文章中重點討論過 Nature和《柳葉刀》(Lancet)這類 “兩棲 ”期刊提升影響因子的關鍵手法,是通過逐年減少 “引用項 ”(即學術文本)的文章數量,以減少影響因子計算公式中的分母。現在我們又知道綜述文章的 “王道 ”,可以有效提升引用數,從而增大影響因子計算公式中的分子數值。那么讓我們來設想,能不能將 “引用項 ”壓縮到最小值——當然只能是 1,即每期只刊登一篇學術文本,而該學術文本就是一篇綜述文章?如此 “雙管齊下,臻其極致 ”,能不能在影響因子游戲中登臨絕頂?

想不到,世間真有這樣的雜志!

這就是法國半年刊《地球化學展望》(Geochemical Perspectives),它每期只登一篇文章,就是一篇綜述,已將影響因子計算公式中的分母壓縮到最小極致。該刊創刊當年即被 SCI收錄,二〇一三、二〇一四、二〇一五年影響因子分別為 8.1、8.2和 8.8,在法國期刊中影響因子連續三年排名第一,說明這樣的做法還是奏效的。

這家法國期刊的極端做法盡管聳人聽聞,但在西方學界絕非孤例。創刊于一九六四年的英國季刊《固體化學進展》(Progress In Solid State Chemistry),從八十年代始將每年發表的文章數量從先前的十余篇削減為四篇左右,相當于每期只發一篇文章了,并于一九九八年開始逐漸由論文期刊轉型為綜述期刊。

說實話,影響因子游戲玩到這種地步,期刊其實已經異化了。

辦期刊最初的宗旨是什么?不是為了將學術成果進行傳播,讓同行和其他人也了解,以求交流嗎?但是自從影響因子游戲風靡全球,期刊的優劣高下只看影響因子,最后人們發現辦期刊的目的已經不知不覺地被改變了——現在辦期刊只是為了影響因子,為了那個每年在私人商業公司發布的 JCR報告中沉浮不定的排位數字!

不過,《地球化學展望》這種 “雙管齊下,臻其極致 ”的雜志,在影響因子游戲中卻未登臨絕頂,甚至連接近絕頂都談不上,這也許就是綜述 “王道 ”的邊界了。每期雜志只發表一篇文章,而且又是綜述這種學術文本,畢竟會大大限制讀者的范圍。《臨床醫師癌癥雜志》這種影響因子一騎絕塵的異數,不是別的期刊輕易能夠復制的。

中國期刊應該“見賢思齊”嗎?

我們對 SCI期刊影響因子排名前二十的期刊類型比例做了統計,將起始年限前推至一九六九年,結果表明,約半個世紀以來,綜述期刊一直在影響因子前二十名中占絕對多數,直到二〇〇〇年以后, “兩棲 ”期刊才逐漸增加,到十多年前,即二〇〇四年起,才與綜述期刊在數量上呈平分秋色之勢,并保持至今。

全球 SCI期刊影響因子排名前二十的期刊幾乎都是英美期刊。以二〇一六年為例,其中九份美國期刊,十份英國期刊(其中Nature雜志及其子刊占了八份),僅排名第二十的是一份德國綜述期刊Living Reviews in Relativity(《相對論評論》)。全球頂級學術期刊幾乎被英美壟斷,這表明 “影響因子 ”其實是一場以英美兩國為主導的學術游戲。

在這二十種 SCI期刊中,綜述期刊和 “兩棲 ”期刊連續多年平分秋色,這充分反映一個事實:“綜述 ”和“兩棲 ”是影響因子游戲高端角逐中最具競爭力的兩大 “王道 ”。

從實現路徑而言,要成功打造具有高端商業價值的頂級 “兩棲 ” 期刊非常困難,像 Nature、Science和《柳葉刀》這樣的老牌刊物,它們都經過一兩百年經營才有了今天的地位(《柳葉刀》創刊于一八二〇年,已有近兩百年歷史)。相比較而言,“綜述 ”路徑提升影響因子似乎要 “短平快 ”一些,所以將它比作 “太祖長拳 ”。

中國學術雜志幾乎都是論文期刊。檢索中國辦的得以進入 SCI影響因子游戲的百余種期刊(當然都是英文期刊),數據顯示,自一九九九年以來,中國排名前二十的 SCI期刊幾乎都是論文期刊。到二〇〇六年才出現了第一份 “兩棲 ”期刊《中國藥理學報》(Acta Pharmacologica Sinica),影響因子 1.3,該年度它總共發表了一百九十三篇論文,二十五篇綜述,兩千六百六十二篇大眾文本。到二〇一五年才出現第一份綜述期刊《國家科學評論》(National Science Review),影響因子 8.0,這再次表明,綜述 “王道 ”確實行之有效。

為了提升中國的學術影響力和競爭力,我們習慣于強調 “國際化”“與國際接軌 ”等,但著力的都是一些膚淺表面的事情,只知道用英文寫論文,辦全英文學術期刊,很少把注意力放到認真弄清楚影響因子游戲的來龍去脈和操作規則上。當英美期刊輕車熟路地將 “兩棲 ”和“綜述 ”作為提升影響因子的 “王道 ”捷徑時,中國卻還在老老實實、規規矩矩地辦純粹的論文期刊,希求通過這樣的方式得到西方主流學界的認可,完全沒有意識到影響因子游戲背后其實隱藏著巨大的可操弄空間。

在沒有完全搞懂西方老牌列強影響因子游戲規則的前提下,輕率實施 “接軌 ”,更大的可能是落入 “陷阱 ”卻不自知——事實上,一些極為嚴重的負面效應,已經在包括中國在內的發展中國家令人痛心疾首地顯現出來了!對此我們將在下一篇文章中通過具體實例做出進一步的揭示。

對于西方頂級玩家在影響因子游戲中制勝的 “王道 ”,中國期刊應該 “見賢思齊 ”嗎?這還真是一個問題,答案并不是顯而易見的。

【本文原發表于《讀書》2017年8期,澎湃新聞經授權后轉載,原文標題為《綜述為王:影響因子和期刊的另一種異化——剝開影響因子的學術畫皮(三)》。】

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司