- +1

聞一多父子藝術作品清華展出,不只是《紅燭》

聞一多說,“詩人主要的天賦是愛,愛他的祖國,愛他的人民。”水木清華,鐘靈毓秀,優良的文化傳統和光榮的革命傳統是清華人塑造的兩個傳統,而聞一多先生毫無疑問是最杰出的代表人物之一。

近期,“紅燭頌:聞一多、聞立鵬藝術作品展”在清華大學藝術博物館展出,呈現聞一多、聞立鵬父子二人的藝術才華。清華藝博希望觀眾在欣賞兩人的藝術作品的同時,也思考他們的美學價值,感悟他們的精神魅力。

聞一多(1899年-1946年),1899年生于湖北浠水。1912年入清華學校,1922年畢業留美專攻美術。1925年歸國,歷任北京藝專、武漢大學、青島大學、清華大學、西南聯大等校教授及文學院長、中文系主任等職。1946年7月15日被特務暗殺于云南昆明,終年47歲。

聞一多

聞一多是著名詩人,早年熱心于新詩的創作與理論研究,以《紅燭》《死水》兩詩集及倡導新格律詩,開一代詩風;同時亦為知名學者,融通中西傳統與現代研究方法,在中國古典文學領域頗有造詣;抗戰后期基于對國民黨專制腐敗之義憤,投入民主運動。抗戰勝利后,堅決反對國民黨發動全面內戰,反獨裁、反內戰、爭民主,無私無畏一身正氣。1947年朱自清先生在《聞一多全集》序言中以“詩人、學者、民主斗士”總括其一生。

展覽總策劃杜鵬飛在前言中寫道,“作為詩人、學者和民主斗士的聞一多先生,是廣為人知的,不過,聞先生的藝術才能,卻少有人知。”澎湃新聞了解到,此次展覽則著力展示其美術方面的成就,集結了那些年代久遠,散佚的資料。

展廳現場

展廳現場

1912年,13歲的聞一多考入清華學校(清華大學前身),隨即在圖畫課中表現出特殊的藝術天分。1919年9月,在美籍美術教師司達爾女士的影響下,他與楊廷寶、方來等人共同發起清華美術社,組織繪畫練習,探討藝術理論。次年12月,他又與浦薛鳳、梁思成等人發起成立研究文學、音樂及各種藝術形式的社團“美司斯”(社名取自繆思女神Muses的音譯)。1921年11月,他與梁實秋、顧毓琇等人成立清華文學社,開展新文學創作與評論。梁實秋稱:“一多作詩的時候拼命作詩,治學的時候拼命治學……全神貫注在藝術里,把人生也當作藝術去處理。”

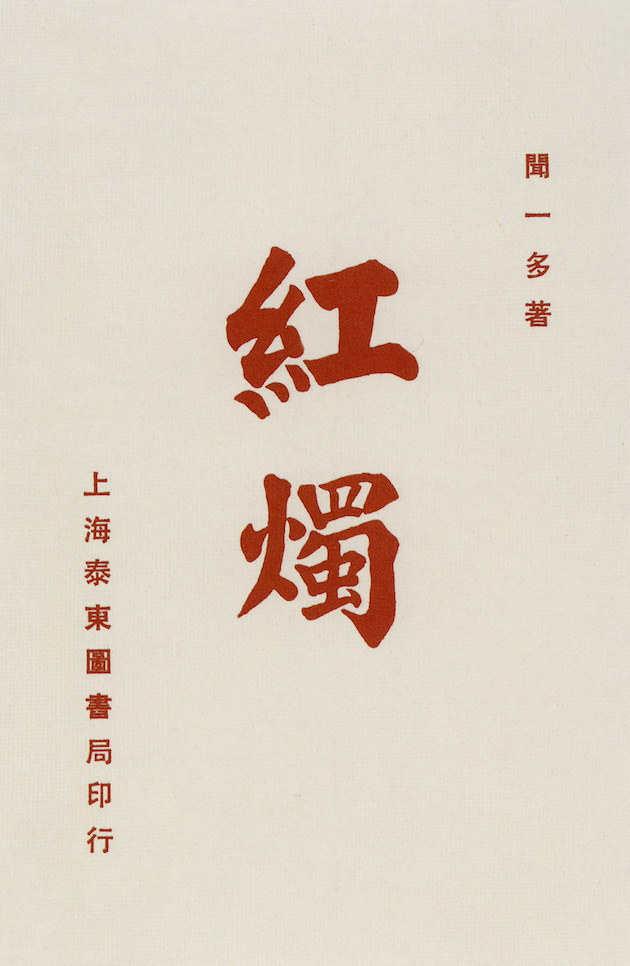

《紅燭》,作者、封面設計:聞一多,1923年9月初版,清華大學圖書館藏

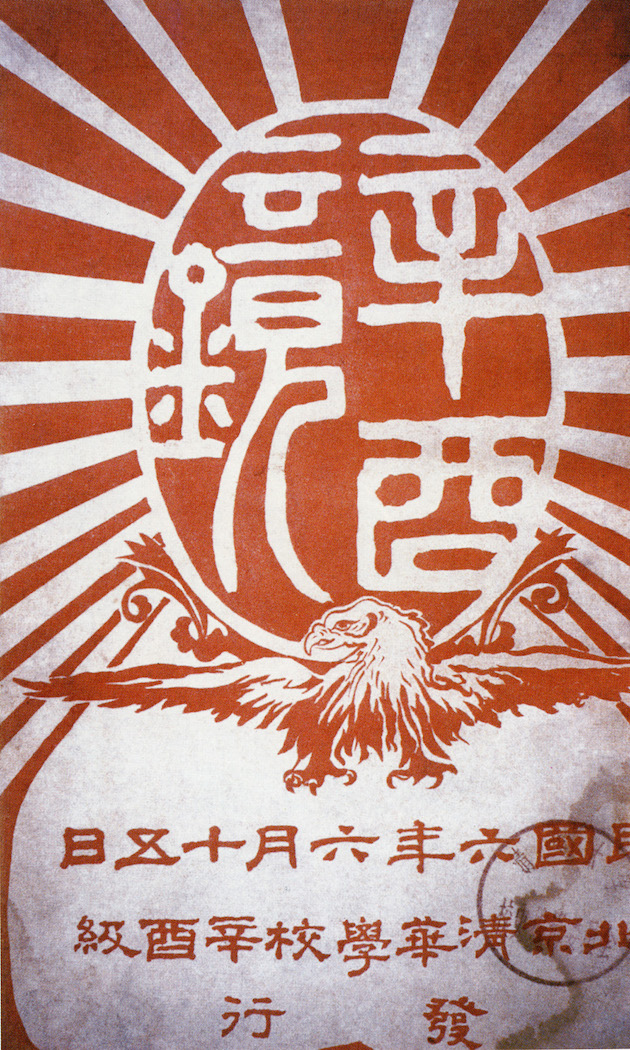

《辛酉鏡》封面,封面設計:聞一多 ,北京清華學校辛酉級發行 1917年6月,清華大學校史館藏

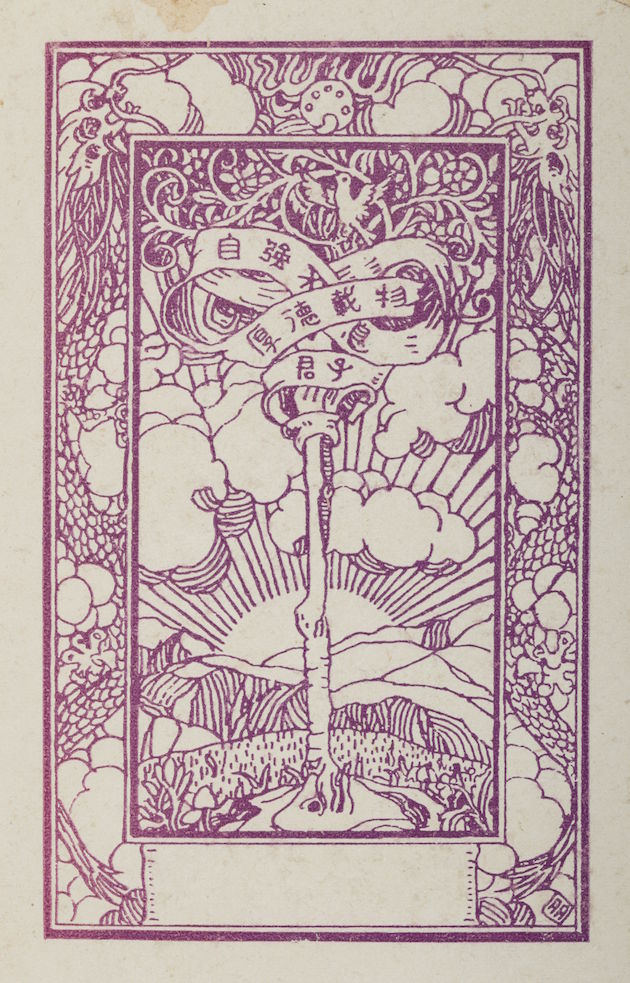

1921年《清華年刊》藏書票,“君子:自強不息 厚德載物”,聞一多

1922年7月16日,聞一多從上海乘船前往美國,進入芝加哥美術學院學習美術。他在美國留學時期,對故土的思念之情從未消歇:“我想的是中國的山川,中國的草木,中國的鳥獸,中國的屋宇——中國的人。”這種情緒在他的詩集《紅燭》里有集中的體現,由此奠定了聞一多在中國新詩歷史上的地位。他同時代的文化人談起當時文人,都認為“由學西洋文學而轉入中國文學,一多是當時的唯一的成功者”。實際上,聞一多也是由西洋美術轉入中國美術的成功者。統攬造型藝術和詩歌文學的疆域,貫通東方與西方文化的追求,由藝術形式之美躍入靈魂內涵之美。這成為聞一多獨樹一幟的生命靈韻。

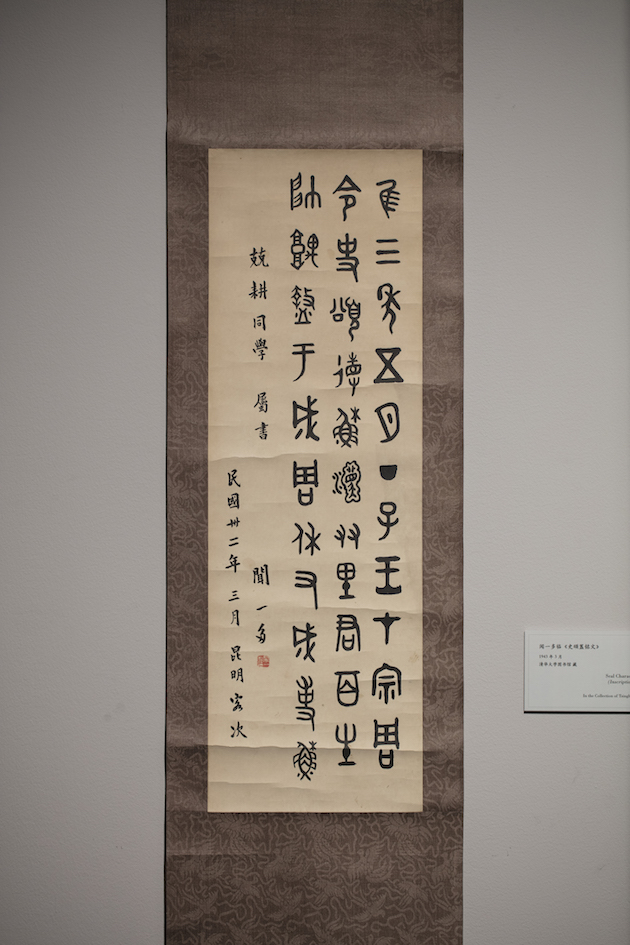

展廳現場,聞一多書法

《重安江鏈子橋》,聞一多,紙本鉛筆 18.0cm×13.5cm 1938年3月24日

“1932年秋,聞一多受聘于母校清華大學,擔任中國文學系教授。1937年抗戰全面爆發,他隨校南遷長沙,旋又參加湘黔滇旅行團徒步從長沙到昆明,途中以畫筆記錄了沿途風物,留下珍貴的50余幀速寫作品。在昆明西南聯合大學的艱苦歲月里,他沉潛于學術,一度以治印取潤貼補家用,留下數百方篆刻作品。聞一多雖然最終以詩人、學者和近代民族解放與民主運動的獻身者而為世人所銘記,但是他的一生也留下了大量的藝術作品,一直游走于文學與美術之間,并將二者緊密地聯系在一起。《聞一多全集·美術卷》計收入繪畫作品38幅、書籍裝幀設計及插圖37幅、書法作品52件、篆刻作品561方。”關于聞一多的藝術創作,杜鵬飛這樣寫道。

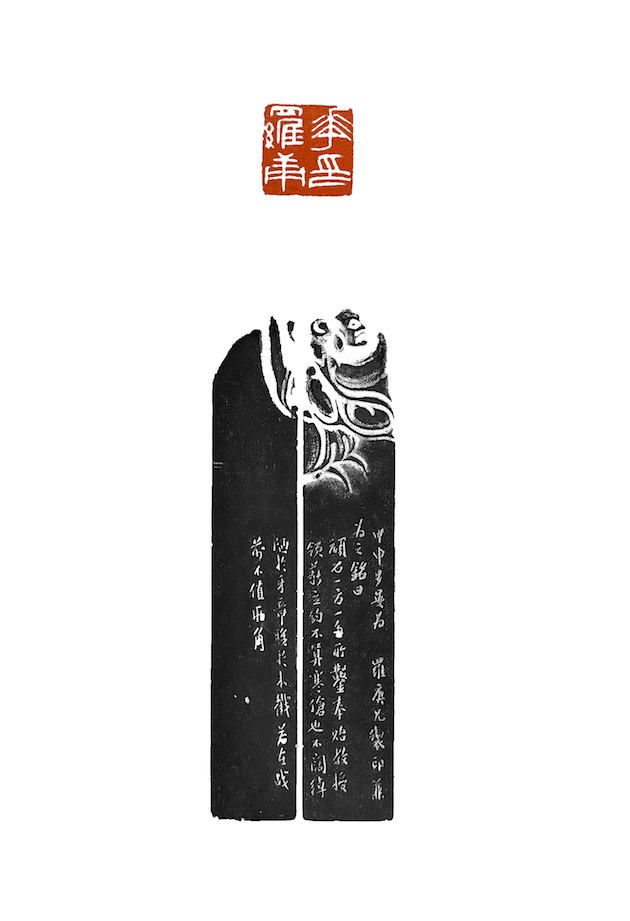

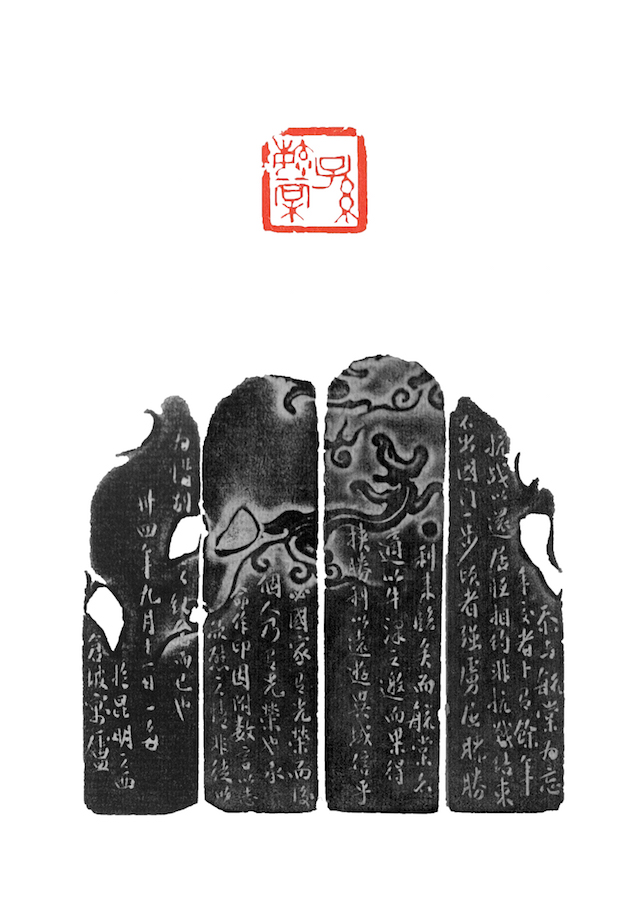

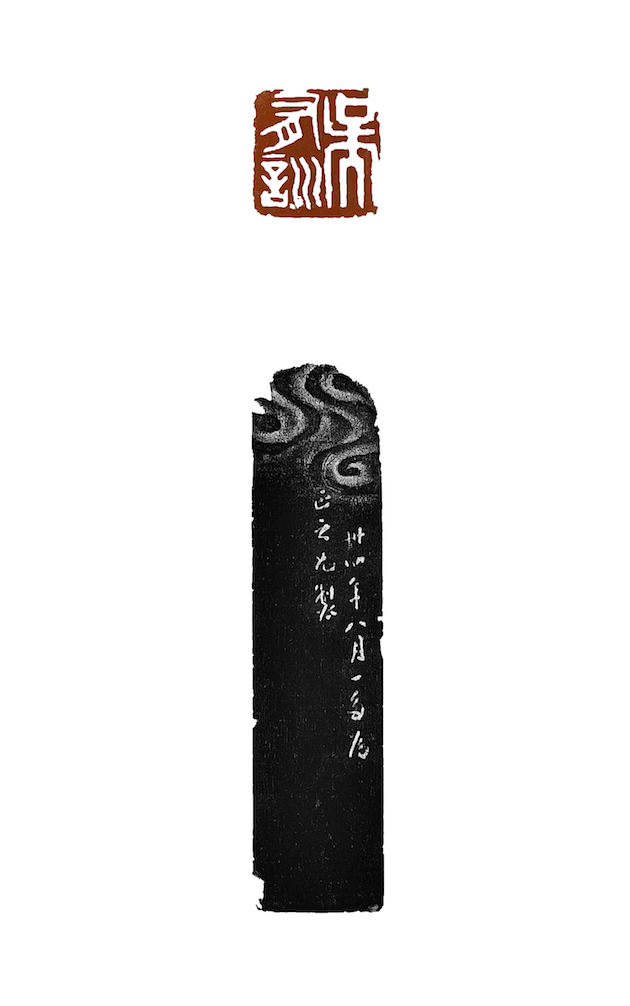

值得一提的是,篆刻是聞一多先生藝術創作的重要方面。早在1927年起,聞一多已迷戀篆刻,是年寫給好友饒孟侃的信中,他將篆刻比作自己“妙齡的姬人”,從信中所附5枚印蛻,可知他當時的篆刻已有相當功力。

佩弦藏書之鈢,聞一多刻,清華大學檔案館藏

華羅庚印,聞一多刻,華蘇提供

孫毓棠,聞一多刻,李勝業提供

吳有訓,聞一多刻,吳軍捐贈,清華大學藝術博物館藏

在國立西南聯合大學時期,因物價暴漲,貨幣貶值,聞先生一家的生活陷入困境,“書籍衣物變賣殆盡,時常在斷炊中度日。”于是在友朋鼓勵下,聞一多開始懸潤為人治印,通過篆刻所得貼補家用。潤例由浦江清教授撰文書丹,梅貽琦、蔣夢麟、馮友蘭、朱自清、潘光旦、沈從文等12位著名教授聯合署名,其規格之高堪稱篆刻史上之最。據傳聞一多治印逾千,然而現在欲睹實物卻非易事。據悉,此次展覽展出聞一多親手鈐蓋的印譜5冊,自用印3枚,為朱自清、華羅庚、孫毓棠、馮友蘭等好友所治印章5枚,皆為首次公開展示。從中不僅可窺聞先生篆刻藝術之神采,亦可從孫毓棠、華羅庚兩方印章邊款中,感受聞先生的風骨與詼諧。

藝術不僅滋養塑造了聞一多先生偉大的精神品格,并且潛移默化地滲透到他對子女的教育中。兒女不僅品格高尚,學有所成,而且多才多藝。特別是三子聞立鵬,受父親影響,從小喜歡文藝。

聞立鵬

聞立鵬,1931年出生于湖北浠水,中國著名油畫家,中央美術學院教授。1937年抗日戰爭爆發,聞立鵬隨父親聞一多離別清華園輾轉昆明,1947年進入解放區北方大學文藝學院美術系學習,1949年隨軍入北平,后隨部與北平國立藝專美術科合并成立中央美術學院,繼續學習、工作,1958年畢業于中央美術學院油畫系,1963年畢業于中央美術學院油畫研究班并在油畫系任教。曾任中央美術學院油畫系主任、中國美術家協會油畫藝術委員會副主任、中國油畫學會副主席。

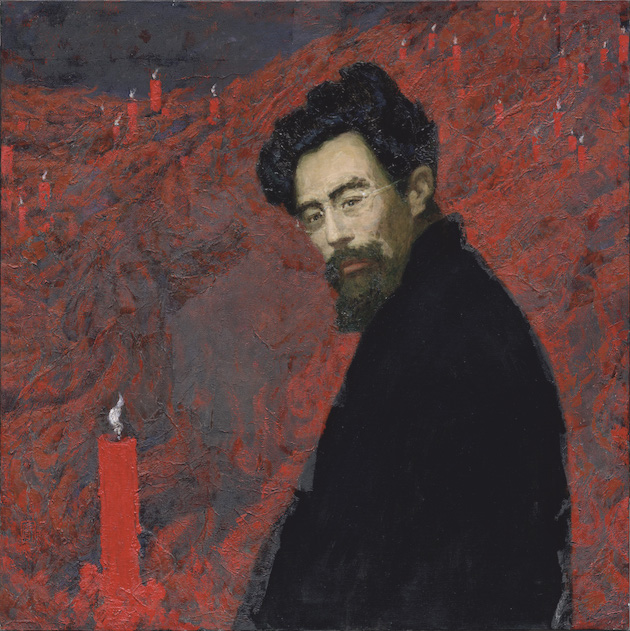

《聞一多像》,聞立鵬,布面油畫 116cm×116cm 2016年

《聞一多肖像組畫——犧牲》,聞立鵬,布面油畫,162cm×130cm,1988年

童年的經歷對聞立鵬的性格、氣質都有深刻的影響。20世紀70年代后期,中國人民獲得精神解放之后,畫家被長期壓抑的激情得到抒發的機會,聞立鵬畫出了《大地的女兒》《紅燭頌》《疾風》等作品。從這些作品可以看出聞立鵬繼承了父輩對崇高、對英雄主義的追求,這種追求因為特殊的歷史遭遇而增加了深沉凝重的感情色彩。近三十余年的風景畫創作蘊含悲壯、崇高的意境與內涵,以象征性的色彩,主觀性的構成,形成了獨特的藝術風格。

《紅燭》來自聞一多第一部詩集的序詩,它以燃燒的紅燭比喻吟唱的詩人。燃燒的蠟燭自古以來就是中國文人熟悉的帶有感情色彩的象征符號。紅燭燃燒成灰,同時放出光明,聞一多謳歌的是“摻雜著傷心之淚的創造光明的燃燒”(謝冕論聞一多)。這與傳統詩文中充滿無可奈何的悲哀的蠟燭形象既相通,又有變化。而聞立鵬在作品《紅燭頌》中強調的是紅燭創造光明的燃燒,省去了“傷心之淚”。他曾說過:“自開始學畫的那一天起,我就盼望著有朝一日用自己的畫筆來表現父親崇高而親切的形象”。

作為一位畫家,聞立鵬遭遇過太多的政治風濤。隨著環境和心情的變化,其作品呈現出新的風韻。他把目光投向峰岳的雄偉、巖石的堅潔、森林的邃密。大自然為爭取自由的生命所表現的無窮力量,在他的心靈中產生巨大的共鳴。他的風景創作,不是尋求類型,而是創造有“個性”的意境。正因為如此,觀眾可以從它們的形式得到審美享受,從它們的意境得到某種精神的感悟。“深沉、寧靜、神秘”的旋律的變奏中,聞立鵬逐漸向抽象形式接近。作者的意圖是“不僅要表現一種壯麗的美,更要表現一種剛健的力,創造悲愴激昂的情緒氣質,表達深沉的生命抗爭意識”。

《白石系列:悲愴篇三號》,聞立鵬,布面油畫 80cm×100cm 1990年

《子夜白樺》,聞立鵬,布面油畫 130cm×162cm 2007年

正如展覽學術主持水天中寫道的,“從對崇高、壯美的悲劇性追求的態度,可以感覺出一個時代藝術精神的發展特質。因為這種追求從本質上說,是對高尚、偉大的人類靈魂的追求。正是在這一點上,聞一多的詩歌和聞立鵬的繪畫在中國現代文化中有著不可替代的深遠意義。”

展覽將展至2022年7月3日。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司