- +1

瀛寰新譚|80年前的“八一三”抗戰為何被稱為“德國戰爭”

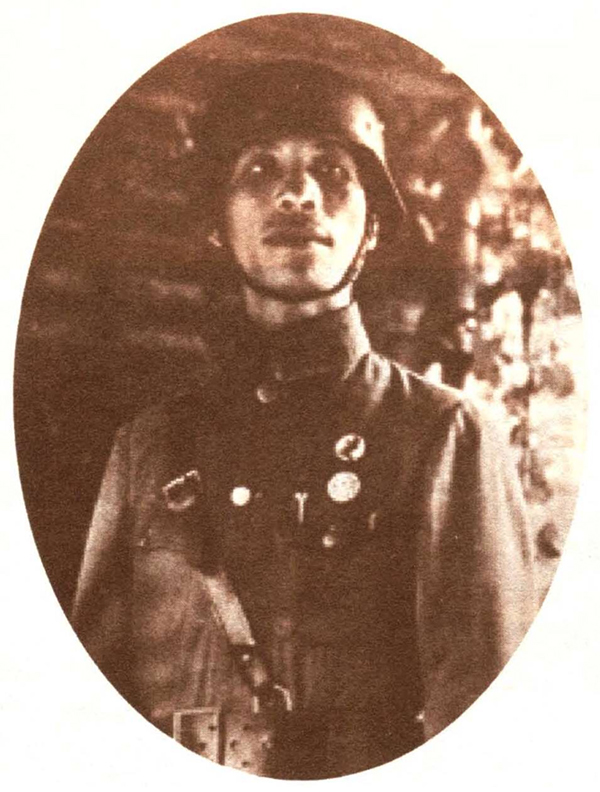

今天是“八一三”淞滬抗戰爆發80周年。1937年8月13日中國軍隊發動的淞滬會戰是全面抗戰爆發以來中日之間的第一次重大戰役。由于中方投入了配置德式裝備的精銳部隊,同時又有大量德國軍事顧問直接參與,該戰役被日本及歐美輿論稱為“德國戰爭”(The German War),并引起了日方對長達10年的中德軍事合作的強烈關注與不安。

抗戰前后中德軍事合作始末

20世紀30年代的中德軍事合作源自孫中山領導的南方政府。1921年中德兩國恢復外交關系后,退居廣東一隅的孫中山積極爭取與蘇維埃俄國和德國發展關系,試圖借此加強南方政府的政治及軍事力量,最終確立在中國的領導地位。在此期間南方政府聘請了一些德國顧問,并與德國工業界、經濟界、軍界建立了廣泛的聯系,為日后中德軍事合作奠定了基礎。

上世紀20年代中期,特別是1927年國民政府定都南京之后,大批德國軍事顧問受聘于南京國民政府,由此建立了中德之間密切的軍事關系。鑒于《凡爾賽和約》對德國的限制以及德國與外國進行軍事合作、軍火貿易的敏感性,應聘于南京國民政府的德國顧問屬于非官方身份。1933年之后兩國軍事關系逐步上升至政府層面,其背景之一是中德關系在1930年代中期進入了“蜜月期”。

德國軍事顧問是中德軍事合作和兩國軍火及戰略物資交易的主要聯系人和執行者,和德國有著深厚淵源的朱家驊對德國軍事顧問來華工作起了關鍵的作用。先后擔任蔣介石主要德國軍事顧問及軍事顧問團團長的鮑爾、佛采爾、塞克特、法爾肯豪森,都經由朱家驊聯系和介紹來到中國。

1930年代的中德軍事關系具有以下三個主要特點。第一,中方在軍事戰略、軍事教育、軍事訓練、部隊整編、武器裝備配制、軍械制造等方面全面引進和借鑒德國的制度和經驗,具有明顯的單向性;第二,中國在大量輸入德國軍火及軍備器材的同時,源源不斷地向德國提供鎢、錳等戰略原料,這種交易關系具有很強的雙向性和互補性;第三,為數眾多的德國軍事顧問受聘于南京國民政府,他們協助國民政府開展建軍工作,進行與軍事、軍備生產及軍火貿易相關的活動,參與實戰指導,成為推動國民政府國防現代化和密切中德關系的一個重要群體。

中德雙方的這一全方位、大規模的軍事合作在1930年代中期達到高潮。1936年夏,德國陸軍現役將軍賴希瑙訪華,目的是進一步加強德國軍方與中國的關系,使中國成為德國的一個重要的合作伙伴。德方的具體方案包括向中國軍隊提供41個師的軍事裝備,幫助中國海軍的現代化建設,以及使德國軍事顧問團成為培養所有中國軍官的軍事使團。然而,德國軍方的計劃違背了希特勒的國際戰略,為了與日本結為同盟,納粹德國于1936年11月與日本簽訂了《反共產國際協定》,德國陸軍不得不撤消了上述進一步幫助中國建軍、擴軍的計劃。

由于1930年代的中德關系缺乏共同的戰略目標,雙方注重的只是各自的現實利益,因此在希特勒1938年清除國內“親華派”勢力,承認“偽滿洲國”,選擇日本作為遠東的戰略伙伴后,中德雙方失去了維持良好關系的基本條件。在此大背景之下,中德軍事合作以1938年7月德國軍事顧問團應召回國而告終。

德械師少,中德軍事合作影響卻大

對南京國民政府而言,實行中德軍事合作及聘用德國軍事顧問的目的主要在“安內”和“攘外”兩個方面。如果說1931年“九一八”事變后中德軍事合作具有越來越重要的加強國防的意義,那么1932年第一次淞滬戰役后(即“一·二八事變”),其抵御外敵的具體對象已經不言而喻了。

1937年全面抗戰爆發前中國軍隊在以法爾肯豪森為首的德國軍事顧問團的主持和指導下完成了30萬人的整編工作,并建成了由德國軍事顧問訓練、配以德式裝備的幾支精銳部隊,如87師、88師、36師和中央陸軍軍官學校教導總隊。與此同時,通過德方提供人員、設備和技術,國民政府的軍工軍備生產已初具規模。毫無疑問,對中方而言,至1930年代中期中德軍事合作已明顯具有防范日本發動大規模戰爭的戰略意義。

1937年7月日本發動全面侵華戰爭后,中德軍事合作的成果開始接受真正的檢驗。如果從即時效果和長期效果來評價雙方軍事合作的成果及影響,可以說二者各有值得肯定之處。

其次,抗戰爆發前后中國訂購自德國的大量武器彈藥、作戰物資和多架作戰飛機及潛艇,從1937年年底至1938年初分期分批運抵中國,直至1938年7月仍有相當數量武器裝備自德國輾轉運往中國。德國能在關鍵時刻將這些急需的軍火交付使用,客觀上是對中國早期抗戰的有力支持,它在中德軍事合作中產生了較為明顯的即時效果和近期效果。

再次,軍械制造在中德軍事合作中產生的中長期效果特別明顯。中國兵工廠1935年開始仿制德國毛瑟步槍,取名中正式步槍,其工作圖樣、檢驗樣板均來自德國兵工署,關鍵的生產設備也從德國進口。和中正式步槍一樣被中國步兵廣泛使用的馬克沁重機槍,其仿造所需的工作圖樣、工作程序、材料熱處理等全套技術資料均由德國兵工署贈送。中國軍隊使用的這兩種仿制的步兵制式武器均優于日軍同類武器。此外,中國兵工廠生產的步槍和機槍槍彈也以德式毛瑟槍槍彈為原型,其工作圖樣和檢驗規格等技術資料也由德國兵工廠贈送,槍彈關鍵材料則購自德國并由德國技術顧問指導彈藥生產。

日本對中德軍事合作始終予以高度關注,對德國軍事顧問在中國的活動和德國向中國輸入軍火特別敏感和恐慌。從上世紀30年代初開始,日本多次與德國交涉,進而提出抗議,要求德國撤回其在華軍事顧問,停止向中國大規模出售軍火及軍備物資。近代以來日本在政治、軍事、法律等多個領域以德國為典范進行仿效和學習,它對中德之間發展良好的雙邊關系和軍事上的密切互動感到特別恐懼,其根本原因是擔心它的近鄰中國也以德國為師,有朝一日成為東方強國。日軍1932年“一二八”轟炸和炮擊同濟大學,1937年“八一三”期間更將這個德國在中國的文化重鎮徹底炸毀,這既是對德國遲遲未能撤回其軍事顧問的報復,也是對中國學習德國科技走民族強盛之路的沉重打擊。

“八一三”淞滬抗戰已過去整整80年。如今,中德關系又步入最佳時期,而中日關系還未擺脫歷史的陰影。就此而言,“八一三”淞滬抗戰仍未失去其應有的現實意義。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司