- +1

高樹偉︱一段被遺忘的《永樂大典》庋藏史

《永樂大典》(下文簡稱“《大典》”)自隆慶元年(1567)重抄完成后,正本的流傳線索,便杳無蹤跡。關于《大典》正本的下落,研究者曾有這樣幾種猜測:(1)隨明世宗殉葬永陵;(2)藏于皇史宬夾墻;(3)毀于明末;(4)毀于乾清宮大火。如果說,對正本流傳線索的考察,目前尚面臨文獻無徵的困境,那么,副本的流傳,在文獻的記載上,尚可以理出一串相對清晰的線索。正本消失與副本庋藏在時間上的重合點,也就是從隆慶元年到清初這段時間。在這段時間中,有關正本、副本的文獻記載不算多,卻十分關鍵。集中考察這段時間的文獻記載,對重新認識與《大典》相關的問題,無疑會有很大幫助。

近些年,大量明清別集影印出版,為深入思考《大典》正、副本庋藏及相關問題,提供了更豐富的材料。《清代詩文集匯編》第六十三冊,影印了張能鱗的《西山集》。其中,有兩篇比較重要的文章,是此前研究者沒有關注到的。

皇史宬檢書記

順治十二年(1655),張能鱗奉命入皇史宬,查檢明代玉牒,曾作《皇史宬檢書記》記其事。這篇文章對研究《大典》纂修、裝幀及庋藏等問題頗重要,迻錄如次:

皇史宬者,大內藏書室也。藏之所以垂奕世也,曷為乎以皇史名?煌煌巨典,非宬莫能貯也。宬之為制,石棟、石楹、石門、石牖,間列五楹,高數仞,凡椽梁斗拱宜用木者,皆以石為之,古稱石渠石室者此也。夫經史子集書,悉藏于壁雍,惟一代創興,祖謨宗訓,朝廷之嘉言善行,裒為實錄,以及天潢玉牒譜系,皆貯焉。所謂國史秘典,非恒覯也。余以順治乙未承乏儀曹,委檢前代玉牒,因啟金匱而遍覽焉。其間譜牒、訓誥俱屬烏有,以勝國之集不存也。獨古今一大部類書,世所不恒見者,分貯金匱,匱以數十計,匱中以黃袱什襲者數百計,目錄卷帙以千萬計。自天文時令、地理山川、風俗人物、皇帝王覇、德化政教、兵農禮樂,至草木鳥獸蟲魚,無微不備。每一事一物,必詳考其原委,而引述經史子集,并前人之序贊、傳記、詞賦、詩歌諸體,具錄之,名曰《永樂大典》。因思永樂以靖難為名,其時兵革之事甫熄,輒能網羅一世英俊之士,致之闕下,俾集館閣,各抒所長。草創纂集若而人,討論典實若而人,編輯修飾若而人,總裁潤色若而人。極天下之名賢宿儒,亦得自効于文章,以贊成一代瑋制甚矣。帝王之有天下,未有不崇儒右文,首重典籍者。余竊幸備官,獲窺茲典,雖未敢如子云、相如侈美大之詞,壯炳蔚之色,乃謹以所見,退而自書,志劉覽之異云。

張能鱗入宬檢書前,在順治十年(1653)三月稍后,陳爌給順治皇帝上過一道奏疏,曾提到《大典》的情況:“惟《永樂大典》一書,藏于皇史宬者,有二萬二千八百七十七卷,然以韻為母,事從其類,文無綱領,第可備考核而已。”(陳爌《請購遺書疏》)或因陳疏對《大典》評價不高,當時并未引起順治皇帝注意。

《西山集》另收有一篇《自勉圖序》,內容為張能鱗自述讀書、仕宦經歷。其中,談及赴京應考、遷儀制郎后,入皇史宬檢書事云:

遂赴京應考,選故事,命“子路問政”章題。同考者八十四人,余列十四。凡十三人補省中,而余以例裁臺中,遂授儀部尚書郎,蓋余時年四十也。志奏最,余在南宮授典禮之官,分典屬國,既遷儀制郎,凡五服三族、五官六宮,莫不詳其秩序。及奉命入皇史宬檢閱玉牒,因而金匱石室之藏,得沉酣其中者數月焉,亦職掌之大幸也。

順治十二年,張能鱗在皇史宬所見金匱中的《大典》,是否為明末入藏時舊貌?《大典》入藏皇史宬后,其間是否發生過變動?文獻不足,只能暫付之遐想。不過,這條新材料也引起之前不曾有過的一些思考:當時盛放《大典》的金匱是什么樣子?現在是否還存世?能否復原《大典》在明末清初的庋藏方式?

讀到這篇《皇史宬檢書記》,極容易讓人聯想到張廷玉、全祖望對《大典》副本的記載。據張廷玉描述,“書原貯皇史宬,雍正年間移置翰林院,予掌院事,因得寓目焉”(《澄懷園語》卷三)。全祖望那篇有名的《鈔〈永樂大典〉記》,也曾大略提及《大典》從皇史宬移出時的情景,“詞臣屏當皇史宬書架,則副本在焉,因移貯翰林院”。全祖望說的“書架”是什么樣子,與張能鱗說的“金匱”是同樣的東西嗎?

此外,《檢書記》還特別提到《大典》纂修時的情況:草創纂集、討論典實、編輯修飾、總裁潤色若干人。張能鱗這樣描述,是當日所見《大典》中即有纂修諸名,還是根據文獻記載才有的這些知識,也無從知曉。

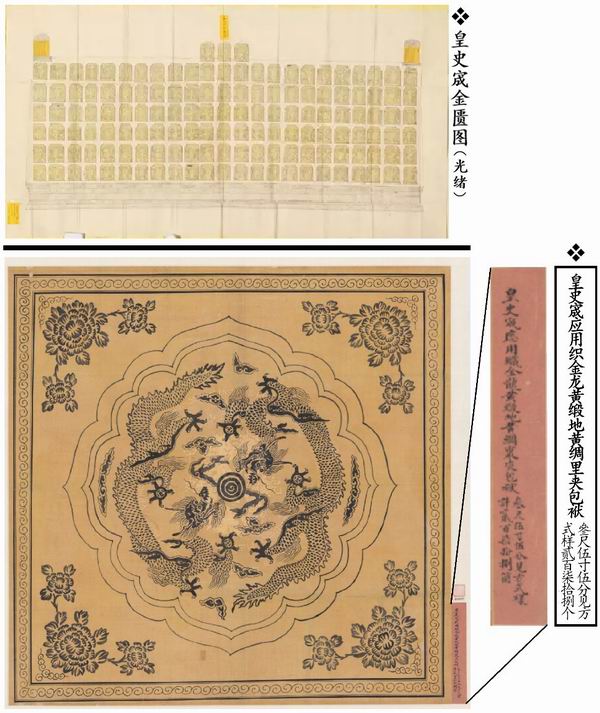

原有藏韻書之柜

皇史宬建成后,即置金匱其中。中國第一歷史檔案館藏有一幅《皇史宬全圖》,據圖中注,其東廡“內貯石刻法帖七十六塊、前明實錄金匱十九座”,西廡“內貯通政使送內閣副本”。由此可知,乾隆十五年以前,繪制這幅《皇史宬全圖》時,明代的《實錄》金匱已挪至東廡(即常說的東配殿)。

圖中所繪《實錄》金匱,自天命起至雍正,凡五朝三十一匱(石臺西北角,獨有一小匱)。據單士魁考證,此圖所繪實錄金匱,不列乾隆,圖中兩座石碑,注云“碑上無字”,而今所見碑文皆為乾隆十五年所作,故此圖應繪于乾隆十五年以前(圖中文字,皆據單士魁《金匱石室的皇史宬》,《清代檔案叢談》,紫禁城出版社,1987年,129-132頁)。

2017年5月25日下午,在中國人民大學梁繼紅教授的幫助下,筆者進入皇史宬,對皇史宬的結構、石臺上金匱的形制、尺寸作了考察。皇史宬東、西二廡,規模相對較小。因未對外開放,很遺憾,沒能有機會進殿內考察。進入皇史宬主殿,迎面是石臺。石臺南側,與墻壁之間,有一條過道。石臺東西兩側,各有一碑,石臺上擺滿了金匱。各朝金匱的形制、尺寸,略有差異。測量金匱尺寸,長約一百三十四厘米,寬約七十一厘米,高約一百三十厘米。石臺占據了整個主殿,石臺上,中間有一條東西向的過道,過道兩旁分別擺放著三排金匱,總數為一百五十二只。

光緒年間,八國聯軍侵華,皇史宬慘遭劫難,這些金匱也未能幸免,導致金匱內函、鎖鑰、龍袱、牙簽丟失。光緒二十七年(1901),李鴻章奏報皇史宬清查遺失物件時,曾有這樣的描述:“皇史宬石門已開,拐鎖、門閂概行失毀,石門內臺上恭存金櫃共一百四十一只,尚不短少,惟匱上罩單、鎖鑰暨前后什件,并卷數金牌,無一存者,恭檢前面匱內,樟木內函暨龍袱牙簽,全行失去,函內實錄、圣訓……只剩一、二本……”(《李鴻章等交還皇史宬清查遺失物件由》折)。經過這番動蕩,金匱原來的擺放位置,已經錯亂。因部分銅簽丟失,恐怕要參考舊圖,從金匱的形制、花紋入手,才能辨別金匱的時代,進而恢復其位置。

明代,皇史宬除存放實錄等檔案的金匱外,也有專門盛放典籍的柜子。毛奇齡《西河詩話》云:“前朝皇史宬,原有藏韻書之櫃,然往為諸王攜出,散失在外。至天啟末止,有《洪武正韻》《韻府群玉》《經史海篇直音》《玉篇》《廣韻》《詩韻釋義》諸部,他無有矣。今諸書無闕,然不盡藏皇史宬,此內閣學士陸義山為予言者。”由此可知,皇史宬曾有專門盛放韻書的柜子,后來不知什么原因,這些柜子被“諸王”攜出,業已散失。

與皇史宬相關的圖檔中,有一幅《皇史宬排架圖》,頗為珍貴。圖中繪有金匱三十二只,形制、大小不一,與上文所述《實錄》金匱有別,上有文字說明(因圖檔不清,文字未識)。可見除存放實錄的金匱外,也有其他形制的金匱,此圖可與毛奇齡的記載相印證。

四圍櫥簏眾星共

順治十二年,張能鱗在皇史宬所見《大典》,是否也像韻書一樣放在類似的柜子中,還很難下結論。但是,張能鱗去皇史宬,直接打開存放檔案的金匱,是很自然的事情。因為他去皇史宬的目的,是奉命查檢明代玉牒,《大典》本不在他的關注范圍內。《皇史宬檢書記》引發的思考也是多方面的,《大典》存放于皇史宬正殿,還是東西二廡?是否有專門盛放《大典》的柜子?還是后來有什么變故,將《大典》轉移到了存放《實錄》的金匱中?這些都是因材料不足而被忽視、遺忘的問題。

康熙三十二年(1693),徐乾學在給高士奇補輯《編珠》作序時,曾說“以余所見,萬歷時張萱《內閣書目》,存者十不得一二,猶往往有宋雕舊本。并皇史宬所藏《永樂大典》,鼎革時亦有佚失”。實際上,徐乾學是否親自見過《大典》,尚存疑議。說《大典》在鼎革時即有佚失,更無從取信了。單從徐的這篇序,看不出徐乾學、高士奇二人曾在皇史宬見過《大典》。

康熙四十三年(1704),張玉書等人奉命纂修《佩文韻府》。查慎行曾參與其事,嘗與同事提議,奏請翻閱皇史宬所藏《大典》,以補修書闕漏。其《得樹樓雜鈔》云:

《永樂大典》,明成祖時,命解縉等萃秘閣書,分韻類載……明年,重錄一部,貯他所……今此書故無恙,所貯之地在皇城北,名皇史宬。余初預纂《佩文韻府》,后入武英殿,曾與同事商之,擬奏請此書繙閱增補。有沮之者,謂卷帙繁浩,恐致損污,遂不果。

查慎行指出,康熙末修《佩文韻府》時,《大典》仍藏于皇史宬,完好無損。康熙年間,內廷關心文獻者,對《大典》藏于皇史宬此事,多已知曉。當時文官對《大典》的了解也較全面,故查氏提議后,會有“沮之者”,以“卷帙浩繁,恐致污損”,終未發金匱之秘。

此后不久,待詔翰林高不騫奉康熙皇帝之命,又入宬檢書,撰《檢書行》記其事。高不騫(1615-1701),字槎客,號小湖,華亭人。嗜學好古,不務舉業。康熙帝四十四年南巡,高不騫以舊臣之子,跽迎道左,恭獻詩篇。康熙贊賞有加,命扈行北上,賜官翰林院待詔。著有《羅裙草》《商榷集》《傅天集》《從天集》《松圩書屋集》。

高不騫曾將《檢書行》錄出,出示友人黃之雋(字石牧,1668-1748)。黃氏為之作《高小湖檢書行跋》,曾引《毛西河集》所載魏中翰語及《檢書行》內容,多描繪皇史宬的陳設及周邊環境。黃跋在盛贊高不騫詩文瑰麗的同時,感慨自己沒能有高不騫這樣的好運氣,雖也備員翰林,卻無機會進入皇史宬叩扃發秘。

此前,曾為尋找高不騫的《檢書行》費過一番周折。不成想,在近幾天重新查檢《高小湖檢書行跋》時,又去翻閱《雪橋詩話續集》卷三,在“高槎客待詔為謖苑太常子”條末,竟發現了《檢書行》全文,茲錄如下:

宮中圣人憑三冬,過目萬卷羅心胸。初唐政要明寶訓,相應豈惟笙與鏞。

緬求善本求言同,臣承鳳皇詔益恭。際曉徑去躡紫閣,簡編小大隨橫縱。

拓窗始意納清旭,北風振欞加琤。縹囊緗帙一覽間,百年前物抽無從。

東華廄馬逸氣鐘,玉鞍試上行雍容。小南城南折旋進,皇史宬扁張崇墉。

夢游先輩有不到,趨庭步陛乘歡悰。舍人手啟魚鑰奩,禁軍伏地語喁喁。

?如云帆轉曲岸,洞門雙扇開??。宬制穹頂竹半筒,旁牗冶鐵涂以彤。

峨峨石室相對立,長磴連亙巨璞攻。安置金匱二十六,簽牌夭矯拏虬龍。

造端大清實錄字,中有二祖左太宗。自余廿三事則豫,堯時奚啻超黃農。

四圍櫥簏眾星共,經經緯史光焰重。誰歟紛綸卷倍萬,永樂大典堪當沖。

傳之高拱錄其副,亦類漢世尊蔡邕。鴻都虎觀千載上,只今私幸逢難逢。

藝苑秘寶探無外,銀印一笥留塵封。文命敷于武功后,累累忍使洪壚熔。

諸珉日夕迷舊蹤,還鑣西嶺寒煙濃。道旁觀者謬儒雅,奮飛何必蓬萊峰。

嗚呼!奮飛何必蓬萊峰。

由高不騫的經歷,可推知他入宬檢書應在康熙四十四年以后。康熙年間,皇史宬仍有掌皇史宬之官,即所謂的“禁軍”。當時,高氏所見金匱,只有二十六只,應即石臺上的《實錄》金匱。

《檢書行》以敘事為主,間述所見皇史宬規制、陳設。其中,談到《大典》有三句詩:“四圍櫥簏眾星共,經經緯史光焰重。誰歟紛綸卷倍萬?《永樂大典》堪當沖。傳之高拱錄其副,亦類漢世尊蔡邕。”縱覽全詩,對這三句詩解讀如下:

(皇史宬主殿)四周,眾星拱月般擺滿了櫥簏(即書箱),里面存放的典籍光焰重重。那卷帙紛綸超過萬卷的是什么書?(當然是)《永樂大典》,它堪稱其中最重要的一部書了。(嘉靖皇帝)也像漢代尊崇蔡邕一樣,把《大典》傳給高拱,并委之錄副。

至此,可以確定,康熙末年,高不騫入宬檢書時,《大典》就存放在皇史宬主殿四周擺放的櫥簏中。這種“櫥簏”與順治時候張能鱗所說的“金匱”是否為同樣的東西,還不太容易確認。從順治十二年到康熙四十三年,這五十年間,皇史宬主殿的陳設及位置大概都發生過變化。循著材料的指向,我們再回去仔細看《皇史宬全圖》,在石臺以南,東西兩側,各有三個書櫥形的圖樣。在臨近宬門、靠南墻壁的一排,也繪有十個書櫥形的圖樣。圖中六個箭頭所指的地方,大概就是高不騫《檢書行》所描述的“四圍櫥簏眾星共”了。

康熙一朝,雖有修書、入宬檢書之舉,卻不曾大規模利用皇史宬所藏《大典》。清中葉及以后的記載,雖頗多浮詞,甚至互相抵牾,但仍可據以探源辨流,對研究《大典》正、副本的流傳史不無裨益。光緒年間,郭則沄似乎也讀過高不騫的《檢書行》,仿乾嘉諸老作《永樂大典余紙歌》,節錄如次:

檢書著詠高槎客(槎客待詔《檢書行》,皇史宬有《永樂大典》,與詞苑所存別為一部),史宬精嚴人未識。嘉隆別部出傳鈔(此書重錄于嘉靖四十一年至隆慶初年),四百年間重鸞掖……

詩中小注特別提到,“皇史宬有《永樂大典》,與詞苑所存別為一部”。由上引《檢書行》,知“皇史宬有《永樂大典》”是高不騫《檢書行》所描述的內容,“與詞苑所存別為一部”則不見于《檢書行》,應是郭氏所寫。這條小注,特別會讓人聯想到昭梿的《嘯亭續錄》。其中,在“皇史宬”條下有這樣一段記載:

嘗聞徐昆山先生述聞李慕堂侍郎言,其中藏全分《永樂大典》,較今翰苑所貯者多一千馀本,蓋即姚廣孝、解縉所修初本,繕寫精工,非隆慶間謄本之所能及。惜是日忽忽瞻禮,不得從容翻繹,未審是書尚存與否也。

這里也提到皇史宬尚存另一部《大典》。這兩條材料出現的時間,都在《大典》移至翰林院之后。兩條材料之間,是否有承續關系,還是另有可能?由于目前所見材料,在正本、副本的問題上,記載大都模糊,在這種情況下,很多問題仍不能確定。

民國年間,京師圖書館中文編目組組長譚新嘉,也說過幾句奇怪的話:“清宮皇史宬現藏原鈔本藍絲闌《永樂大典》,完整未損,鈐有永樂之璽。英法聯軍所毀者,為清鈔紅絲闌本。”(《劉紀澤呈陳斠玄先生書》轉引譚新嘉語)藍絲欄、永樂之璽,這種說法來自何處?為什么《大典》副本移至翰林院后,仍有這樣多史料指向皇史宬?在文獻記載的模糊時段,《大典》正本去了哪里?皇史宬里又發生了什么?

這些問題,現在我們還不能很好地給出答案。某一天,閃爍各處的史料慢慢聚在一起,興許能燃成一團火,借著微光,或能稍稍看清那些失落已久的故事。雖然這些新材料仍不能解決某些老問題,但它們帶來的思考卻是有價值且極具樂趣的。幸運的話,循著線索,若再能找到點什么,那更是意外之喜了。

附記:筆者在追尋《永樂大典》流傳史的過程中,曾向中華書局張忱石先生請益,與中國人民大學清史研究所項旋博士的幾次討論,也獲得不少有價值的線索,謹致謝忱!

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司