- +1

中國禪宗史上的“神仙打架”,你覺得誰更高明?

原創 小北 北京大學出版社

提起東亞地區最廣為人知、歷史悠遠而又頗為神秘的宗教,當屬禪宗。

自從起源于印度的早期禪學思想傳入中國,又進一步向日韓等地散播以來,經過上千年的本土化過程,禪宗醞釀出了頗有東亞文化旨趣的典雅、醇厚韻味。

禪在海外傳播很廣

在中國,禪宗似乎也已不再是單純的宗教,而是變成文化的一部分,潛移默化地融入我們的日常生活中:

分布各地的寺院不僅僅是信徒的朝圣所,普羅大眾也可以在其中祈愿拜佛、收獲內心的寧靜;就連禪語經文也不再只是修行者之間的密話,而是與文學、日常用語相交融,成為日常對話的一部分。人們身處其中,甚至已經忘記“冷暖自知”“頭頭是道”“不二法門”等成語實際上是禪宗用語。

頭頭是道:出自《續傳燈錄慧力洞源禪師》:“方知頭頭皆是道,法法本圓成。”原為禪宗語,指道無所不在;后多形容說話、做事條理清楚。

冷暖自知:出自《大日經疏》第12卷:“如飲水者,冷熱自知。”禪宗用以比喻自己證悟的境界;現在多指學習心得深淺,只有自己知道。

不動如山

生活中,喜歡研究禪宗公案、對禪文化感興趣的人也不在少數,然而,在禪宗的世俗化過程中,許多誤解不可避免地隨之產生:

有人認為,禪宗與莊子的思想別無二致,但實際上,以南宗禪為代表的禪學思想雖然的確借鑒吸收了道家(尤其是莊子)“無”的思想,但絕大多數禪宗教派仍然與莊子思想有一個巨大差別,也就是保留了此岸世界與彼岸世界的隔閡,這也是包括禪宗在內諸多宗教的一大特點。

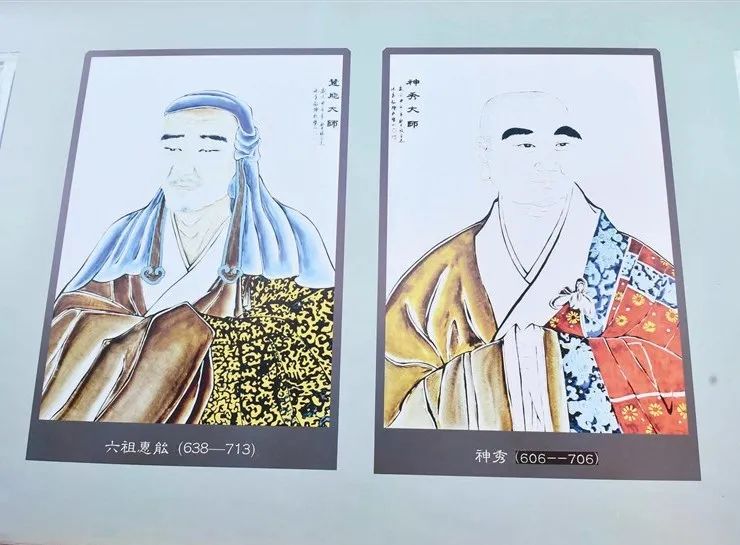

有人認為,禪宗各派之間有境界上的差別,仿佛以神秀為代表的北宗禪較慧能創立的南宗禪低一個層次,“時時勤拂拭”聽上去也比“本來無一物”少了些高明和豁達,但實際上,二者的差別與其說是高下之分,不如說是方法之別,這背后根源于對人心和佛性的不同認識。

還有人認為,禪宗是最“清閑”的宗教,不用每天早起誦經打坐,甚至無需苦苦思索,只要等那一瞬間的福至心靈即可獲得頓悟,從而達到更玄妙的境界,但實際上,中國禪宗發展過程中也有重視念佛、下苦功夫修行的傳統,只不過隨著禪學思想在文人士大夫階層的哲學化,才越發走向了玄虛的心靈體驗……

無論人們對禪宗有著怎樣的認識,無可否認的一點在于,禪宗在中國文化中扮演著獨特的角色,它吸引無數人探究自我的內心,并為人們寬慰心靈、理解苦難提供了一把獨特的鑰匙。

在中國禪思想不斷流變、發展的過程中,7世紀末8世紀初的盛唐可謂承載了一段禪宗“神仙打架”的輝煌歷史,在這一時期,禪宗經歷了重大分化并形成了各門派的不同思想實踐,佛教義學也走向極盛并邁入了相當不同的境界。

那么,就讓我們一起來看看這一時期都有哪些知名的宗派與思想吧。

01

念佛和守心并重

五祖弘忍的禪學思想

作為神秀、慧能、智詵等禪師的老師,弘忍法師仿佛是武林門派中大教主一般的存在,我們今天所熟知的南北宗思想中都有他的影子;在中國禪宗分化的時期,弘忍的禪學理念與修禪方法既成為各大宗派的思想來源,也成為他們各立門戶時的靶子,可以說,理解了弘忍的思想才算真正踏入了各派禪宗的大門。

南宋《禪宗祖師頂相圖》 右為五祖弘忍,左為六祖慧能

弘忍時代,禪者們在方法與思想上通常有兩種,即念佛與守心,雖然二者都是禪學中的常用法門,但有時卻會引出相當不同的思想和理論。

“念佛”是一種用專心念佛使精神聚焦于一點,用想象在心中引起對神圣境界向往的方法。在這一方法中,信仰者逐漸排除各種雜想從而進入忘我狀態,在念誦中使心靈產生一種近乎幻覺的光輝感受與崇敬心情。

這一方法的最大特點就在于依靠外力,也就是借助念誦的方式強迫心靈轉移,因此,它往往被看做“入門初階”而不是“甚深般若”。

念佛警醒是一種比較保守的禪法,沿襲了隋唐時期便普遍流行的念佛習氣,對于禪門來說,有這樣一種簡單易學而又收效迅速的學禪初階是很有必要的。

雖然傳統說法總是推崇“自覺”而排斥“外力”,但其實對于普通信眾來說,完全依靠自己的內在自覺來體驗佛性境界是不那么現實的,“存想佛陀”的確是一種指示方向的有效心理引導。

然而,這種念佛法門往往成為后世禪宗批評的靶子,與越來越虛玄和超越的思想愈發格格不入,外在束力也逐漸向內在自省轉變。

弘忍時代的另一個重要方法是“守心”,即用心理暗示的方法,使心靈自覺進入無我無他境界,達到精神的空寂安詳、無憂無喜,最終得到超越與自由的感受。

雖然在佛教的方法體系中,守心本來也與念佛一樣是靠外在行為來完成的,但在中國禪門中,它已經逐漸內化為一種自覺的反思與內心的體驗,常常并不靠什么具體和規定的方法,而只是心靈的自覺與意識的轉換。

因此,守心漸漸脫離了傳統禪修行而成為了禪體驗,這種越來越心靈化、玄虛化的禪體驗,由于它追索的是不可思議的終極境界,所以常常要辨析終極境界的所在,很容易越追越遠、越析越玄,最終脫離具體的身體力行而成為抽象的玄想體驗。

弘忍時代的禪法,僅僅將念佛和守心兩種內容合并在一起,希望用調和的方法磨合二者的矛盾,一方面要求人們每日坐禪念佛,另一方面又進一層希望人們能自覺認識到這也是“空”,最終在空寂清凈中體驗到自身的佛性。

02

念佛和守心哪個更重要?

西蜀與東吳的兩大宗派

雖說南、北分宗是中國禪思想史上最引人注目的大事件,西蜀與東吳二脈也是不容忽視的歷史,因為二者分別是禪門在思想與方法上各持一端的兩支,只有把東西與南北合觀,才是7世紀末8世紀初中國禪宗的全景。

在西蜀地區弘傳弘忍禪宗思想的代表人物是智詵,他是弘忍法師門下半路出家的弟子,早先在玄奘那里學過經論,后來才拜師弘忍學習禪法,他的思想為凈眾禪的創立奠定了堅實基礎。

雖然許多人都認為通過修行念誦的“苦功夫”達到佛性境界是北宗禪的特點,但實際上,在弘忍門下,堅持“念佛”這一法門最為徹底的是西蜀智詵。

智詵強調念佛的重要性,在悠長的佛號聲中,人們心里所思念向往的光輝境界與神圣人格隨著那一聲莊嚴的佛號掠過心靈,人們心中所存有的雜念妄想,隨著越去越遠的縹緲聲消泯無跡……

成都大慈寺

置身于這樣一種莊嚴神圣的聲色之中的人,很容易進入禪境,所以,在智詵那里就是靠這種念佛來收束人心,然后再進一步坐禪息心。

然而,由于念佛的方法看上去比較簡單和實在,并不符合禪宗越來越虛玄和超越的思想方向,因此就連西蜀智詵一系的傳人也在這種普遍的思想大潮中轉變了方向,對依靠外在方式追求清凈無垢心靈的傳統禪法不甚在意,變得更加自由奔放,因此逐漸失去了約束人心的規范和引導人心的理想,后來無形淹沒在南宗禪的口號中,喪失了自身特色。

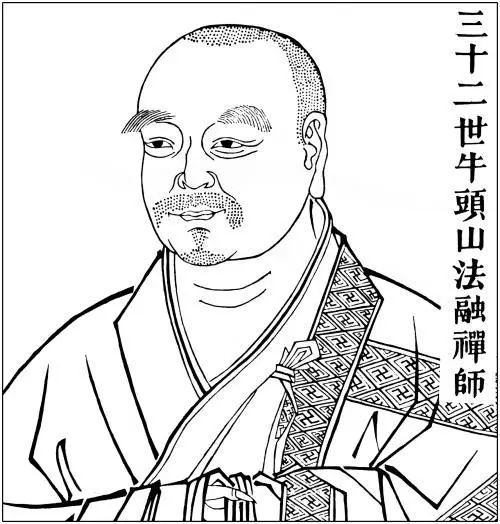

牛頭法融的傳承譜系撲朔迷離,牛頭宗自己的說法是法容師從道信,那就成了弘忍的師兄弟了。

在牛頭宗看來,一切都是汝心,因此不必澄心觀行而只須任心而行,最后就可能達到心理輕松的快樂境界(即佛的境界)。這樣一個環環相續的理論已經與弘忍的思想有了很大不同。

弘忍是以“心”為根本,“守本真心”是其終極目的,世俗塵埃會污染原本清凈無垢的心,因此需要用種種方法清除污染使心靈回到原初的清凈狀態;而牛頭宗則將終極目標朝深處推進了一步,心并非終極所在,因為它的本原是空,以“空”為根本,修心守心反而是枉費心機、使人墜入塵網,因此,只需要蕩蕩無礙,任意縱橫,就能快樂無憂地到達佛陀境界。

執著于開悟=沒開悟

西蜀智詵與東吳牛頭宗,一個以弘忍的思想為源泉,發揚念佛傳統;另一個則以弘忍的思想為靶子,進行革新超越,共同構成了禪宗分化時期思想地圖上不可或缺的因素。

03

“頓悟”與“漸悟”、不修與漸休

南北宗的不同理路

在中國禪宗史上,以“南能北秀”(南宗的慧能與北宗的神秀)為代表的南北宗之間的理論分野是最為人熟知的話題,圍繞慧能和神秀展開的故事也帶上了宗教斗爭的色彩,頗有武林中左右兩大護法相互對峙之勢。

神秀和慧能

這些看法雖然在大體上沒有錯,但這種割裂的理解會放大我們對二者思想差異的認識,似乎南北宗已到達水火不容的地步。

但實際上,作為弘忍的弟子,神秀與慧能都繼承了老師的基本思想,并在此基礎上開辟出屬于自己的特色,只有相互觀照才能認清二者的理論全貌。

縱觀禪宗發展史,南北宗之間的衣缽之爭的確不容忽視,但由于過去禪宗史研究者過信舊說,以為神秀慧能之間的斗爭在弘忍身后便立刻開始,于是使人們對禪宗歷史造成了一些誤解。

如果把弘忍門下的禪宗看做一個武林門派,似乎每個門派都不得不有一個一脈單傳的“掌門人”,但實際上弘忍廣收弟子的同時并未新立衣缽為信的法規,所以圓寂之后便出現群龍無首的局面,禪門推舉法如為領袖,真正的爭奪可能是法如身后的事。

其次,人們往往以為神秀直承弘忍,仿佛武俠小說中那個陰謀篡位的不肖弟子趕跑了正宗并自封為掌門人一樣,但其實弘忍逝世期間神秀并不在弘忍身邊,反而是法如被順理成章地推為掌門大師。

最后,還有許多聲音認為神秀盡管名不正卻繼承了正宗功夫,總是有師資血脈關系,因此其宗門領袖地位是有正宗思想作為支撐的,但實際上當時禪門并不是一個組織嚴密、思想整齊的宗派,弘忍諸多弟子往往各自為政,并沒有真正的組織首腦。

在破除這些誤解的基礎上,我們才能更加客觀地看待南北宗之間的差異。那么,我們不得不追問:南北宗之間的區別到底何在呢?

在通常的理解中,“頓悟”與“漸悟”似乎已經成為南北宗最大的差別甚至被寫進教科書里,但是實際上,南北宗的區分的更確切說法是“不修”與“漸修”,也就是修行方式與途徑的差異,而這一差異又根源于兩派對人性與佛性觀念的分歧。

首先,隨著禪宗的發展,南北宗都在修性中越發重視“心”的意義,許多外在的戒律威儀、坐禪入定、經典研習已經被逐步淡化,轉向以內在理念與直覺體驗為手段直探心靈深處,然而,在人心與佛性、此岸與彼岸的界線上,南北宗表現出巨大的差異。

北宗禪作為禪門正脈,始終堅守佛教的最后一道界限,即人與佛、生滅與永恒、染與凈之間有一道雖然狹窄但始終存在的壕溝,因此如果想達到佛的境界、超越世俗人生,仍然要經歷一個艱難的修行過程,最終達到“法界一相”的三昧境界。

正因為人心終究不等于佛心,所以就需要修行禪定,使蒙在心上的灰塵掃清,回復到澹然澄澈的原初本相,這也正是我們今天所熟知的“身是菩提樹,心如明鏡臺,時時勤拂拭,莫使惹塵埃”的思想來歷。

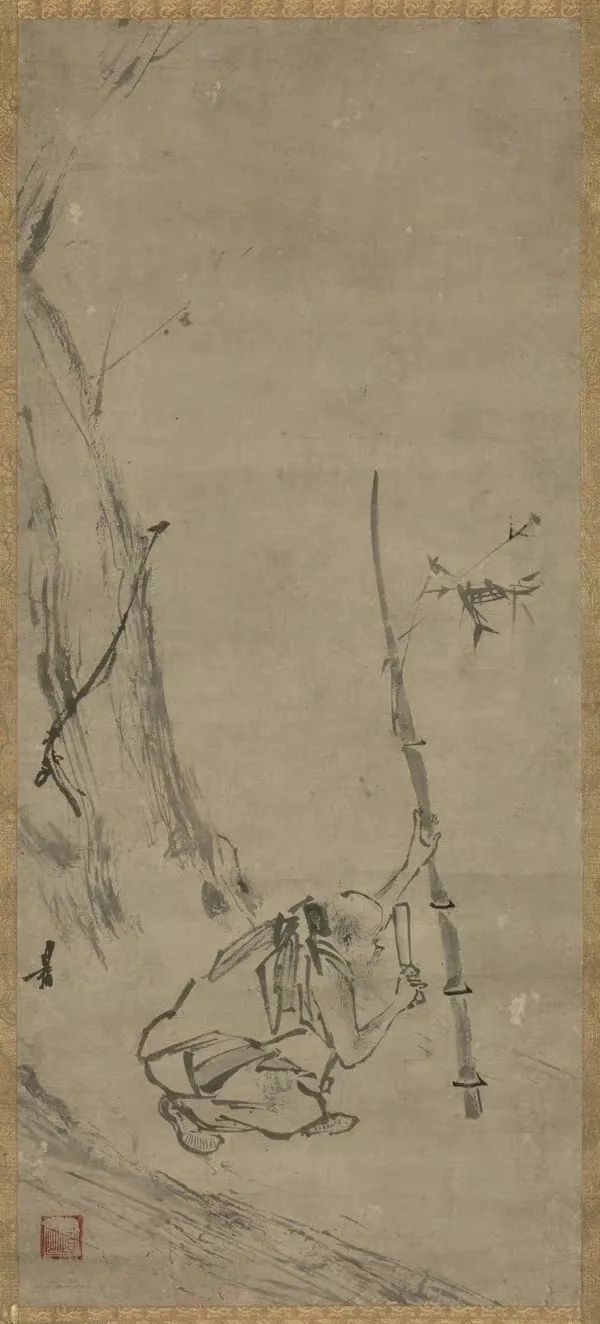

與北宗禪相比,南宗禪在對人心的看法上則更顯叛逆。身處印度早期禪學向中國禪宗的過渡時期,南宗禪在吸收《般若》的“空”和道家的“無”的基礎上,消解了人性與佛性之間的分界,凸顯人性的合理及人心的自然,既然人心即是佛心,就解除了修行之苦,使俗人在佛陀面前恢復了尊嚴和至性,也使得眾生在生活之中得到了愉悅和滿足。

(南宋)梁楷 《六祖斫竹圖》

“心量廣大,猶如虛空”,這一虛空既能容納一切又不執著于一切,所以只要人們能使自己的心靈處于這種“無念無相無往”的虛空中,一切使人沮喪焦慮的分別就會蕩然無存,這也是為什么我們將“菩提本非樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃”看做是南宗禪思想的詩意概括的原因。

那么回到開頭提到的那個問題,頓悟和漸悟到底誰更高明?不能夠簡單地下結論。

一個宗教要追尋的,始終是人生超越的終極境界,它作為最神圣的精神本原與心靈目標,毫無疑問是決定信仰者提升還是墮落的關鍵。

但是這種超越的終極境界很深奧也很困難,常常是少數思想最深刻精神最敏感的人才能得到的心靈感悟,而一個宗教更多面對和處理的,其實是信仰者的具體生活,沒有處理人們生活的能力,宗教就失去了存在的意義。

魯迅先生曾說,“人往往憎和尚,憎尼姑,憎回教徒,憎耶教徒,而不憎道士。懂得此理者,懂得中國大半。”

在魯迅看來,道士不讓人憎惡,就因為他沒有特殊的限制和好惡,道袍一脫又是一條好漢,而一種宗教不能玄虛到沒有儀式、方法和信仰,正像基督教需要有犧牲、懺悔、祈禱一樣,頓悟和漸悟都是溝通宇宙本源、終極境界和宗教生活之間的一種嘗試。

本期活動

你怎么看待漸悟和頓悟之爭?你認為禪宗思想對我們的日常生活產生了哪些影響?在留言區里聊聊吧!

小北將從留言中選出兩位幸運讀者,贈出今天的主題圖書《中國禪思想史:從6世紀到10世紀》。

以史家之慧眼,探索禪宗的真面貌,著名思想史家關于禪宗歷史的新探索!

-End-

觀點資料整理自:

《中國禪思想史:從6世紀到10世紀》,

葛兆光 著

編輯:昭言 黃泓

原標題:《中國禪宗史上的“神仙打架”,你覺得誰更高明?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司