- +1

《三生三世》鎖場風波:養粉如養蠱

電影版《三生三世十里桃花》的口碑遭遇滑鐵盧,票房不理想,對于電影本身的批評聲尚未平息,兩位主演劉亦菲、楊洋粉絲的一些舉動又引發了新的輿論爭議。爭議的焦點在于粉絲所謂的“鎖場行為”。鎖場,顧名思義,是通過提前購票將電影院排片場次鎖定,以防電影院撤銷排片,影響電影票房。

近幾年來,電子商務的發展使得消費者的行為習慣完全改變,預售成為衡量一部電影輿論熱度和潛在觀眾基數的重要指標,同時也成了粉絲為了擴大偶像影響力而形成的必爭之地。電影版《三生三世十里桃花》預售期粉絲自發有組織地鎖場行為,導致院線對電影產生錯誤預估,正式上映后鎖場率高,而上座率低,電影院經濟利益受到威脅。加上后續電影院為止損假稱放映設備故障為由,與粉絲發生退票糾紛,“三生三世,十里鎖場“遂成為今年夏天電影院外最精彩的一出大戲。

鐵血羊毛,一票鎖場

“十里鎖場”這出大戲中,引爆輿論的是8月4日昵稱為“@夜華奶媽養殖場”發布的一條微博,宣揚楊洋粉絲自發組織鎖場行為,“53個全國重點關注城市中,鎖場42091場”。

這條附件為EXCEL表格圖片的微博隨后被刪除,“@夜華奶媽養殖場”也為了避風頭也將昵稱改為“@羊毛老師永不服輸”——“羊毛老師”是楊洋粉絲的彼此稱呼時使用的敬語,對外這個群體自稱“羊毛”。

2016年底,演員楊洋代言某網絡游戲之后,被稱為“鐵血羊毛團團長”。此后,粉絲團便成了群起而戰狼的“鐵血羊毛”。這個詞因為出現在粉絲抗議院線退票取消電影排片的戰斗檄文中而成為圍觀者眼中的笑柄。

于是,“鐵血羊毛,一票鎖場”配合立秋前后的輿論爆發點時間點,補全了記敘文六要素。

雖然超額百分之一完成眾籌任務,但這次活動暴露出的問題足以解釋如今鐵血羊毛處于輿論下風的主要原因:資金不夠充裕,換言之,缺乏消費能力。

排除排行榜上前五名的群體性注資,剩下參與眾籌的九萬六千余人平均每人出資一塊六毛七分錢,是真正的“略盡綿薄之力”。二十萬元經費,加上個體自發行為,要在全國“53個重點關注城市”鎖住四萬多場,就算將低價優惠票考慮在內,也難以排除“一票鎖場”的嫌疑。

野蠻游戲

2015年對中國影視產業而言是關鍵的一年。這一年,電視劇《花千骨》播出,“大IP”開始成為影視行業的關鍵詞。與電視劇產業振興形成對比的是,此前一直被資本看好的電影產業行情開始出現波動:一方面是國產電影票房屢創新高,一方面是票房造假的新聞不絕于耳。“鎖場”一詞在這樣的大環境下進入輿論視野。

2016年3月,《葉問3》因票房造假受到全國電影市場專項治理辦公室處罰,作為該片票房造假初級手段的“鎖場”浮出水面。

《葉問3》的制片方與發行方簽署對賭協議,根據協議,雙方確認一個數額,無論影片票房最終是多少,制片方都能提前鎖定一筆高額收益,而發行方則在實際票房超出這個數額的部分優先獲得額外收入。就這樣,《葉問3》這部電影被作為金融產品交易的一部分投入市場。而這種情形下,發行方為了自身利益,最常見的自保手段就是通過購票鎖定播放場次,即鎖場,對同期上映的影片的空間進行擠壓。

《葉問3》被處罰時,全國百分之八十的票務已經由第三方平臺票務公司掌控,票務公司會根據不同合作影片向影城要求排場率,電影排片場次需達到總數的一定比例才能享受優惠活動,即“票補”。當時《葉問3》正是因為排片率低于第三方票務公司定下的標準,才著手“鎖場”。

如今的粉絲群體,或許與當初《葉問3》背后的資本力量在實力和初衷上差異巨大,但二者目標是一致的:希望電影獲得更好的市場反應,哪怕“好”只停留在表面上。

隨著《葉問3》問題的曝光,同一家發行方的其他項目也一道被處理,其中就有“四大流量”男明星之一的吳亦凡主演的電影《夏有喬木,雅望天堂》。而吳亦凡的粉絲也參與了對這部電影的“鎖場”。

僅就上圖中例舉的吳亦凡粉絲組織而言,微博保留有關鎖場最早的記錄可以追溯至《葉問3》被處理后四個月登陸院線的《致青春:原來你還在這里》。巧合的是,這部電影在評價上和電影《三生三世十里桃花》不相上下,女主角也是由劉亦菲飾演。

《致青春》之后,粉絲組織自發鎖場的頻率逐漸提高。但這些鎖場行為由于募集的資金較為充裕,許多被鎖場次在“填場”、“包場”之后仍能有余,或許正因如此,粉絲自發鎖場行為僅作為粉絲集體活動在小范圍內如火如荼地展開,并未引發社會輿論震動。

“鎖場”從一開始就是資本的游戲,無論資本來自何方,游戲的規則從未改變。去年,中國郵政和導演高希希旗下公司簽署戰略合作協議,今年二月,雙方合作成果進入院線,成果名就叫《游戲規則》。這部電影與吳亦凡主演的《西游伏妖篇》處于同一檔期,籍籍無名,但上映一個月內票房總額卻僅次于這《西游伏妖篇》。和吳亦凡有粉絲自發鎖場一樣,《游戲規則》背后也有鎖場的力量,且論填場能力、包場能力,這股力量是明星粉絲群體望塵莫及的。

“鮮肉”的原罪

“一票鎖場”讓鐵血羊毛看上去像沖向風車的堂吉訶德,他們言辭激昂但囊中羞澀,沒有讀懂資本設定的“鎖場”游戲規則字里行間的隱含的警告——這場游戲不歡迎“站直的消費者”,只歡迎有消費能力的“消費者”。錢,是參與資本游戲的唯一資格。這些很傻很天真的粉絲們沉浸在群體言論制造的幻象中,宛如螳臂當車,自不量力,看上去還有些悲壯。

“羊毛”生成與消費社會的大環境下,文化工業也已經相對成熟。霍克海姆·阿多諾在《啟蒙辯證法》一書注意到,創造偶像崇拜是文化工業的重要策略。這些偶像以其看似獨特的個性和英雄氣質博得公眾的青睞,但實際上不過是通過包裝“把一般人英雄化”,屬于廉價的偶像崇拜,“身價最高的電影明星,成了用來宣傳不知名市場商品的廣告畫”。

阿多諾之后,列奧·洛文塔爾又在《文學、流行文化與社會》一書中對文化工業的偶像生產活動加以區分,認為娛樂圈生產的是“消費偶像”。消費偶像扮演的是索取的角色,他們并沒有為社會提供新的思想、新觀念、新的表達方式,而是向世人展示其特有的消費行為和生活方式。消費偶像本身就是一種消費品,他們的存在本身意味著一種消費的可能性,消費偶像并不激勵追隨者去創造,而是向追隨者提供滿足感、夢想和寄托。

文化工業打造出的青年男明星被輕蔑而略帶情色意味地物化為可消費的“鮮肉”,用于為消費社會服務。“消費需求”既是“鮮肉”的成因也是存在的目的,最終成了“鮮肉”的原罪。

伊格爾頓將消費偶像影響消費社會的過程,視為意識形態確立的過程。在一個存在等級差異的社會結構中,主導的意識形態總是扮演著具有普遍性、共享性的角色,“意識形態在感知上被認為是自然的、普遍的過程。通過設置一套復雜的話語手段,意識形態把事實上屬于黨派的、屬于特定歷史時期的東西,呈現為任何時代、任何地點都必然如此的東西,并以此論證價值的普世性、正當性、必然性和不可逆性。正是在這個過程中,某種消費習性和方式被趨之若鶩地爭相效仿起來。

通過對鎖場野蠻游戲短暫歷史的簡單回溯,不難得知,鎖場不過是純資本玩剩下的東西,被散兵游勇的粉絲撿起來當成為偶像爭光的寶貝。不同偶像家的粉絲爭相效仿資本操作模式,互相攀比,最終成就了“一票鎖場”的鬧劇。

養粉如養蠱

消費社會樹立起的消費偶像自然吸引的也就只有消費型粉絲。

網絡將現實中的社交活動拉平之后,消費對視覺見證的需求前所未有地增強了。美國社會學家凡勃倫認為,凡超出實用目的消費皆屬于炫耀性消費。羊毛購票觀看電影版《三生三世十里桃花》并不是為了體驗觀影過程、感知電影內容,而是一種炫耀性消費。而他們最為渴求的是對這種炫耀性的視覺見證。

通過強化炫耀性消費的視覺見證,粉絲將自己的生活方式展示給其他群體,并通過這種展示對其他群體施加影響。在個人接觸面廣、人口流動性最大的社會區域(當下這個區域可以被視為是“社交網絡平臺”),消費是最實用的取得名望的手段。在互相趕超和比拼中,群體把炫耀性消費的正常標準向上推高,以至于他們不得不加大指出來表現某種既定的體面規格。遵循更高的“新常規標準”成為了社交的強制性要求,否則,他們將喪失社會地位。

鐵血羊毛“命喪鎖場”正是因為沒能達到這個高高在上的“新常規要求”。違反規則自然會付出代價、受到懲罰。但在圍觀粉絲被資本、輿論聯合批斗的同時,是否也應審視一下規則本身的正義性?

資本操縱文化工業,文化工業創造消費偶像,消費偶像吸引消費型粉絲,粉絲處于產業鏈條的最底端,聲音響亮,但缺乏話語權。文化產業鏈條的文化霸權始終掌握在資本手中。

資本定義游戲規則的同時,也掌握了游戲規則的最終解釋權。資本對粉絲經濟的鼓吹,其實就是在養蠱,近幾年文化市場上的蠱疾患者難道不是已經多到不勝枚舉了嗎?“鐵血羊毛,一票鎖場”其實是資本玩脫韁的蠱對資本的一次反噬,這場蠱與養蠱人的交鋒中,粉絲面臨的不僅僅是失敗,同時也要面對失聲——粉絲制造的聲響或許很大,但實際上沒有話語權。

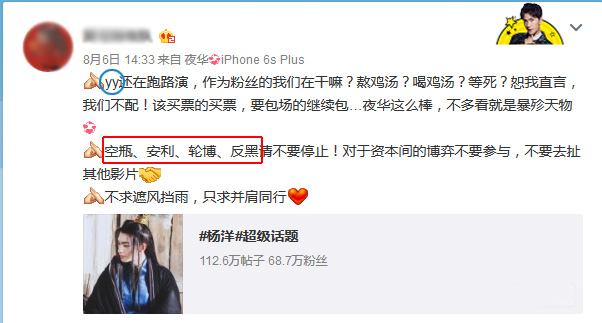

群體的盲目性讓追星族缺乏自我審視和必要的自省。如果不想脫離群體、被群體孤立,只能繼續依靠消費行為維持群體認同,繼續做蠱,繼續盲目地控制評論風向(別稱“空瓶”)、向他人推薦(別稱“安利”)、轉發相關支持性言論維持輿論熱度(別稱“輪博”)、反擊批評電影及電影中任意元素的言論(別稱“反黑”)。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司