- +1

調查︱李文星事件背后的“網聘陷阱”:審核漏洞與傳銷套路

身陷傳銷組織“蝶貝蕾”四個月后,陳曉娜終于逃出來了,那一刻,她感覺整個世界都明亮了。

今年2月,急于求職的陳曉娜從朋友那兒聽說Boss直聘“挺好的”,于是下載了Boss直聘App并在上面找工作。很快,她被天津的一家公司錄取。

然而,到了“公司”后她發現,在Boss直聘平臺上招聘自己的,是傳銷組織假冒的“李鬼公司”。

和陳曉娜一樣,東北大學畢業生李文星也是在Boss直聘平臺上找工作,之后被騙入傳銷組織,最終不幸溺亡,引發了公眾對傳銷和網聘平臺的廣泛關注。

“民間反傳銷第一人”李旭在接受澎湃新聞采訪時表示,近幾年,傳銷組織正從傳統傳銷轉向網絡傳銷,大學生成了這些傳銷組織的重點圍獵目標。傳銷組織通過網絡招聘平臺,冒充企業,虛構招工信息,把人騙進去后對其進行人身控制和精神控制。

本應是年輕人求職、企業招人的網絡招聘平臺,何以成了傳銷組織詐騙的工具?傳銷組織又是如何利用網聘平臺漏洞進行虛假招聘的?近日,澎湃新聞采訪了多位通過網絡招聘平臺陷入傳銷組織的受害者,并對Boss直聘、中華英才網、拉勾網等多家網絡招聘平臺進行調查。

“被同樣情況騙至傳銷的人多到想象不到”

苦尋工作3個月未果后,陳曉娜收到了Boss直聘平臺上一家公司發來的消息,詢問她之前的工作經歷、家庭狀況、對工作的期望等問題。

兩天后,她接到了該公司的電話面試。10多分鐘的面試里,對方只簡單詢問了幾個與軟件測試專業相關的問題,以及是否去過天津、有沒朋友在天津、獨不獨立等問題,就告訴她通過了面試,讓她第二天去報道。

陳曉娜有些懷疑,“怎么這么簡單就通過了”。她上網查了下,發現確實有這家公司,不過是家小公司。她將此事告訴了哥哥,哥哥聽說后有些懷疑,說不可信。

但“終于有工作了”的欣喜,讓陳曉娜沒有細想,第二天就收拾行李奔向新工作。那時的她尚不知道,等待自己的,將是長達4個月的傳銷生活。

事后回憶起被騙經歷,19歲的陳曉娜說,“因為我年齡小很多公司都不愿意要我,我就著急找工作。好不容易有公司要我了,我迫不及待就去了。我當時想著,只要能工作,無論公司給多少錢都行,就是這種心態害了我。”

與陳曉娜一樣,周浩也是在急切找工作時跌入了網聘陷阱。

今年4月,周浩從一家軟件公司辭職,回家待了兩個月。6月時他開始找新工作,在Boss直聘、前程無憂、拉勾網等網聘平臺上廣撒簡歷后,收到了拉勾網上一家上海公司發來的消息,詢問他有無貸款、是否單身、是否介意出差,而專業技術方面的問題則問得比較籠統。

周浩有些詫異,怎么一上來就問這些私人問題。兩天后,對方打來電話面試,詢問了一些技術方面的問題。他發現,無論自己怎么回答,對方總是回復“嗯嗯”,“是否專業,我也不清楚。”

對方還稱,上海總部不缺人,天津那邊有個項目部,需要先去天津一兩個月。周浩覺得工作出差很正常,就欣然應許。

不久,名稱為“拎著幸福逛街”的QQ個人郵箱發來入職通知,讓他6月8日到天津市西青區鑫茂科技園報道。

通知書中寫明,他擔任web開發一職,入職后試用期月薪5000元,轉正后6000元,“并沒有高薪誘惑,所以自己也沒有多想。這一點讓我覺得他們非常狡猾。”

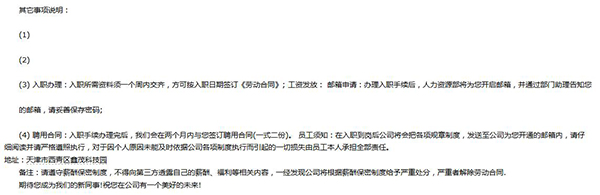

更令人起疑的是,整封郵件中均未標注公司名稱,郵件末尾還寫著“備注:請遵守薪酬保密制度,不得向第三方透露自己的薪酬、福利等相關內容,一經發現公司將根據薪酬保密制度給予嚴重處分,嚴重者解除勞動合同。”

周浩將郵件截圖發給哥哥看,兩人都覺得有些奇怪,“但是沒有意識到這是傳銷,以為是小公司沒有那么嚴格,不像大公司那樣正規。”

被騙進傳銷組織后,周浩發現“被同樣情況騙至傳銷的人多到想象不到”,“我們那個窩點,十天就進了七個新人。其中五個是程序員,都是從網上被騙進來的。其他人大部分是通過Boss直聘騙過來的,其他網站也有。”

“一旦做了這個事,就再也洗不清了”

2017年春節前夕,湯可可在北京邊實習邊找工作。1月10日,中華英才網上“華北建設集團有限公司”的“張佳豪”發來消息,讓他去天津面試。

他特意上網查了下這家公司的相關信息,發現招聘網站上發布的公司信息都是真的,卻忽略了發布信息的人與這家公司不一定有關系。“招聘平臺的問題就在于只審核了這些公司的真實性,卻沒有審核發布信息的人。”

之后,他被騙入天津靜海區的一處傳銷窩點。十多天后被迫發展下線,“你怎么來的,就怎么發展其他人”。

湯可可透露,發展下線采取由老帶新的方式,老成員的主要職責是監督新成員使用手機的情況,新成員則用手機注冊中華英才網、Boss直聘等招聘網站,同時加一些QQ、微信招聘群,發布招聘信息。

發布的招聘信息往往與個人所學專業相關,“我是學地質專業的,他就讓我填測量或者技術員這類崗位。”回憶起來,他不記得招聘平臺有什么審核過程,“反正今天發了,第二天就能用”。

而在周浩所在的傳銷窩點中,十三個人中每天有四五個在做這個(騙人),成功的幾率并不高,但也有被騙過來的,“他們撒了一個很大的網,基本上招聘網站上都會發布,所以總有人來”。

剛進去十天,周浩就被告知,要等時機成熟了、到一定層級后才能做這個,“大概兩個月后就可以”。

要發展下線,首先得成為“老板”, 并且熟知理論。這些理論很長,剛進去的一兩個月基本上都在背理論。

周浩說,傳銷人員在與求職者溝通時,有一套自己的方法:在網聘平臺上廣撒網后從中篩選對象,詢問對方是否單身、工作找了多久等個人信息,以此判斷其是否心急;聊完后,會晾他們一兩天,此時求職者心里會比較忐忑,心想公司是否會看中自己;一些傳銷人員甚至不再回消息,而是等著求職者主動來詢問,之后再安排電話面試;在此溝通過程中,如果求職者表現出疑問很多,傳銷人員就會放棄這個人,聲稱公司已經招滿人了。

在周浩的印象里,這些發展下線的人行動十分“詭異”,會突然拿電話出去,找一個沒人的地方打。在電話面試時,一些人可能不太懂技術,就有專人在旁邊指導,或者將問題寫在紙上,由面試者來問。

發展下線成功或者失敗對傳銷人員沒什么影響,能不能同化、問新人要到錢才是最終目標。而要到錢后,邀約人、同化他的人以及領導都有分紅。

周浩說,被騙入傳銷組織的人有的不愿發展下線,“因為一旦做了這件事,和他們就真正變成一條船上的人了,再也洗不清了。”

周浩和李文星曾在一個窩點待過,那個被傳銷組織稱為“家”的地方一共有十三四個人,李文星大概做到了“邀約人”階段,周浩回憶,李文星的狀態“一直很沉悶,不太愛說話,估計是還沒有被同化”。

被困傳銷組織2個月后,陳曉娜被迫開始“賣東西”——用手機下載Boss直聘、中華英才網、招財貓等招聘軟件,“他們非得讓你發招聘信息,說你光待著不行,要干點活。我不愿意做,但是你只能配合他們,才會取得信任。”

她發現,很多招聘軟件特別不嚴謹,不用登記公司注冊信息、編碼,直接百度搜索一些小IT企業的信息填入就行了。此外,現在招聘時大多用手機號而非座機,很容易讓傳銷人員鉆空子。

在與求職者聊天時,“老手們”教她:先了解求職者的家庭狀況,敏感的人不要問太多家里的問題,多問一些技術方面的問題,還要問他來沒來過天津、有沒有親戚朋友在天津、自己獨不獨立、多長時間給父母打一次電話、家里幾個孩子等。

陳曉娜說,傳銷組織希望尋找20到26歲、未婚、沒有男(女)朋友的求職者。若不符合上述信息,則直接pass掉。不愿發展下線的她會找各種理由說對方不符合,經常被罵“沒用”。

今年2月身陷天津的一家傳銷組織的楊俊回憶,傳銷人員在boss直聘上發布職位后,不到5分鐘就有15個求職者發來消息,之后越來越多,到下午時“根本翻不到底”。只要跟這些求職者說話,對方5分鐘內就會回復,“一天收500份簡歷不是問題”。

在人員的選擇上,傳銷組織也有一套篩選標準:發來3條以上消息的跟他聊,因為對方更渴望找到工作;之后詢問畢業多久、是否接受過培訓、是否為貸款培訓,有貸款的、結了婚的不要,不接受外派的也不要。

這些條件都符合之后,傳銷人員會告知對方,稍后技術部門會有簡單的電話面試。電話面試時,先了解對方家境、父母職業;然后設置一些簡單的技術問題,讓對方感覺“公司對實習生要求不高,自己能夠勝任”;之后拉關系,假裝是老鄉,說“我之前也是老鄉介紹找到的工作,現在工作不好找,我跟領導說說好話,明天給你信兒”,求職者就會很客氣地說“謝謝哥,有機會請你吃飯”,“這樣的基本就有戲了”。

“這個電話叫鋪墊電話,主要是打關系,套近乎。”楊俊說,有時邀約人還會用到“負面消極”的話語術,先告知求職者社會的黑暗面,比如“我們領導有個表弟,剛畢業什么也不會”,之后唬他:“他來這3個月,一個月工資就1萬多”,讓求職者愈加想來。

多家網聘平臺仍有審核漏洞

針對傳銷受害者提到Boss直聘、中華英才網、拉勾網、智聯招聘等網聘平臺,澎湃新聞進行了招聘和求職體驗,發現目前仍有部分網聘平臺存在審核漏洞,未經認證就可發布虛假招聘信息。

8月3日下午3點,澎湃新聞記者登錄Boss直聘app,輸入平臺上已有的公司進行認證,頁面顯示,需用企業郵箱認證。而在當天早些時候,凌晨一點,微博網友“景辰”先后以阿里巴巴集團、Boss直聘等平臺上已有的公司進行認證,未收到任何認證提示,成功發布職位。

當天下午6點,記者再次輸入Boss直聘平臺上沒有的公司進行認證,頁面顯示,需提供企業名片、工牌、在職證明或營業執照。隨后記者上傳從網上隨機搜到的某企業法人營業執照照片。10分鐘后,顯示認證通過,可發布一個職位。

若要繼續發布職位,則需先完善公司簡介、產品介紹、公司圖片、高管介紹等企業信息。而這些內容,在所填公司的官網上均能搜到。記者填完后,平臺沒有對所填公司信息的真實性進行任何審核,便可繼續發布新的職位。

對此,Boss直聘承認,該公司采用的“只發一個職位,資料合規,可以先發;不觸發舉報,可以招聘”的認證機制存在很大問題,“教訓很慘痛”。從8月3日凌晨起,平臺開始全面調整,所有招聘者均事先審核認證。

8月3日,記者又登錄中華英才網,以“北京科藍軟件系統股份有限公司”為名進行注冊,并成功發布了程序員職位。職位發布后,系統自動推薦一批條件適合的應聘者,招聘者可直接向這些應聘者推送邀請。這意味著,在系統對企業進行審核之前,企業就可以把信息發送給部分求職者。隨后,記者將職位信息推送給了一位23歲的于先生,并告知其是媒體測試,要警惕傳銷陷阱。

當記者試圖查看“我的招聘主頁”時,頁面顯示“發布一個職位并通過審核就可以分享主頁”。次日,記者再次登錄,發布了新的系統分析師職位,不久后發現已能進入招聘主頁。截至8月7日12點,記者虛構的企業和招聘信息在該平臺上已收到了11位求職者投來的簡歷。

體驗發現,在中華英才網上,招聘者注冊后便可發布招聘信息,無需上傳營業執照,平臺對企業資質的審核形同虛設。

澎湃新聞隨后致電中華英才網客服提出疑問,對方回應稱,平臺一直有嚴格的審核系統。一分鐘后,記者收到平臺發來的消息,提醒之前發布的職位審核不通過,再次發布職位需要芝麻信用授權。

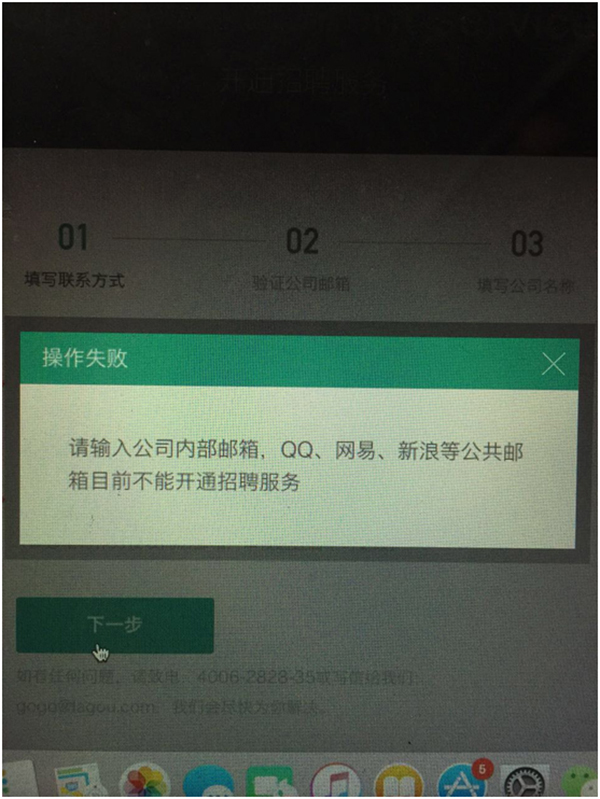

此前有傳銷受害者接受記者采訪時表示,傳銷組織也通過拉勾網發布虛假職位。8月6日 12點,記者再次登錄拉勾網,頁面顯示,職位發布者需使用帶有公司域名的郵箱進行注冊,之后填寫公司主頁、名稱、logo、營業執照等信息進行認證后,方可發布職位。

澎湃新聞采訪了解到,這是拉勾網近日進行的審核升級,而此前注冊新公司,主要需提供營業資質和人工審核,與Boss直聘的審核流程類似。

拉勾網合伙人鮑艾樂告訴澎湃新聞,升級后,在企業提交認證申請后,拉勾網會對照企業的信息庫,對認證信息進行人工審核。若有新注冊的用戶要掛靠平臺上已有的公司,則必須得通過該公司企業郵箱的認證。

但她也承認,“如果有人刻意造假,把所有的信息都模擬,甚至弄一個郵箱域名,那也是沒有辦法的。不過這樣的造假門檻特別高。”

3日下午,澎湃新聞還登錄了智聯招聘平臺,以“上海澎湃新聞”為名進行注冊。在注冊環節中,智聯招聘對注冊郵箱并無具體要求,可以填寫個人郵箱。認證環節中,國家機關和事業單位需上傳營業執照,而研究所、報社、記者站等其他行業,可以由客戶自行填寫。同時在法人認證環節,也只需填寫法人姓名,并無上傳資質證明的要求。

隨后澎湃新聞聯系到智聯招聘公關部主管王一新,詢問針對其他行業中客戶自行填寫的內容,如何驗證其真實性。

王一新回應稱,智聯招聘設置了用戶資質審核、企業情況調查、大數據智能識別等七道關口,以審核企業資質。研究所、報社、記者站等其他行業雖由客戶自行填寫,但需要提供企業資質證明,之后由審核團隊核對,同時網上查詢資質證明中的代碼。認證審核通過后,發布職位時還需上傳HR的個人身份證。

“希望傳銷人員在網聘平臺上無法作惡”

李文星事件后,以Boss直聘為代表的網絡招聘平臺深陷輿論風口,網聘平臺上虛假信息泛濫,早已成了求職者的痛點和危害行業發展的毒瘤。

8月3日,前Boss直聘華東市場公關經理的朱利安發文,直指招聘企業資質審核環節存在問題,承擔審核職責的主要是銷售人員,他們不具備審核資質,作為把關人的商務總監往往“把其審核資質的注意力集中于該企業的發展程度能否給平臺支付付費工具從而帶來足夠的廣告收入”。

朱利安對澎湃新聞表示,Boss直聘會面向企業方提供推廣、加權等服務,從而被求職者“優先看到”和“長期置頂”,而這些企業的信譽和口碑卻沒法得到保證。

但Boss直聘公關經理飯遙在接受澎湃新聞的采訪時否認朱利安“銷售團隊負責審核”的說法,“招聘企業的資質肯定不是銷售團隊在審核,我們有運營團隊專門負責審核,每天工作到12點,經常加班。”

飯遙補充說,從8月3日凌晨起,Boss直聘開始完善審核策略,所有招聘者必須“機器審核加人工審核”才能招人。8月4日,平臺上線“身份證+人臉識別”等更為精準的審核認證措施。8月5日,擴建了百余人規模的人工審核及安全團隊。

不過她坦言,Boss直聘作為互聯網招聘行業,一方面沒有資源去打擊傳銷,另一方面主業還是在招聘上,“希望傳銷的人在我們平臺上基本沒法作惡”。

拉勾網合伙人鮑艾樂也表示,招聘平臺、相親平臺都會遇到詐騙或假信息,只能盡全力去跟它斗爭,有什么最好的技術都用上。目前,拉勾網正在進行自查,考慮是否需要要求所有人必須上傳身份證,或者用更好的技術手段進行升級。

58集團高級公關經理劉聰認為,網絡招聘平臺上的“李鬼公司”信息,通過后臺的數據庫其實可以查出,但完全及時地監測出這些虛假信息,現在應該哪家公司都做不到,只能不斷加強審核。

“目前互聯網招聘平臺都缺乏對應屆生的專門保護,勞動部門也對近年來全民創業熱潮中誕生的眾多企業監管力度不夠,社會經驗不足的大學畢業生們往往被坑。”在接受澎湃新聞采訪時,朱利安希望,李文星事件能成為引領行業革命的一個契機,徹底肅清互聯網招聘行業多年未能根治的惡疾。

(文中部分人物為化名)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司