- +1

巫新華:新疆天山康家石門子巖畫與早期西王母

位于新疆呼圖壁縣的天山康家石門子巖畫規(guī)模弘大,人體造型優(yōu)美,是亞歐草原獨一無二的青銅時代大規(guī)模摩崖石刻巖畫,此一巖畫經(jīng)過近年來學者的研究,被認為或與西王母信仰的起源有著一定的關系。

8月5日,由中國宗教學會、中國社科院世界宗教所等主辦,新疆呼圖壁縣巖畫保護與研究中心承辦的“天山康家石門子巖畫與西王母起源”實地考察與學術研討活動將進行大會發(fā)言與研討,來自各學科的專家在完成實地考察后將對于這一古代巖畫的研究發(fā)表觀點。“澎湃新聞·古代藝術”(www.kxwhcb.com)特選刊中國社科院考古所新疆考古中心主任巫新華先生對此的最新研究文章:

該摩崖巖刻發(fā)現(xiàn)于上世紀80年代末,王炳華先生已有2部學術著作出版。此外,學界研究關注的論文較多,研究多側重于生殖崇拜。近年西北大學文保中心劉成教授團隊在巖畫內容研究方面取得新進展。筆者在前者以及呼圖壁縣文物局近期工作基礎上,進一步認為此巖畫早期人物形象為女神崇拜且與四川鹽源樹形青銅器存在承繼關系。是四川和中國西南地區(qū)西王母主題搖錢樹文化的主要來源。簡要論述如下。

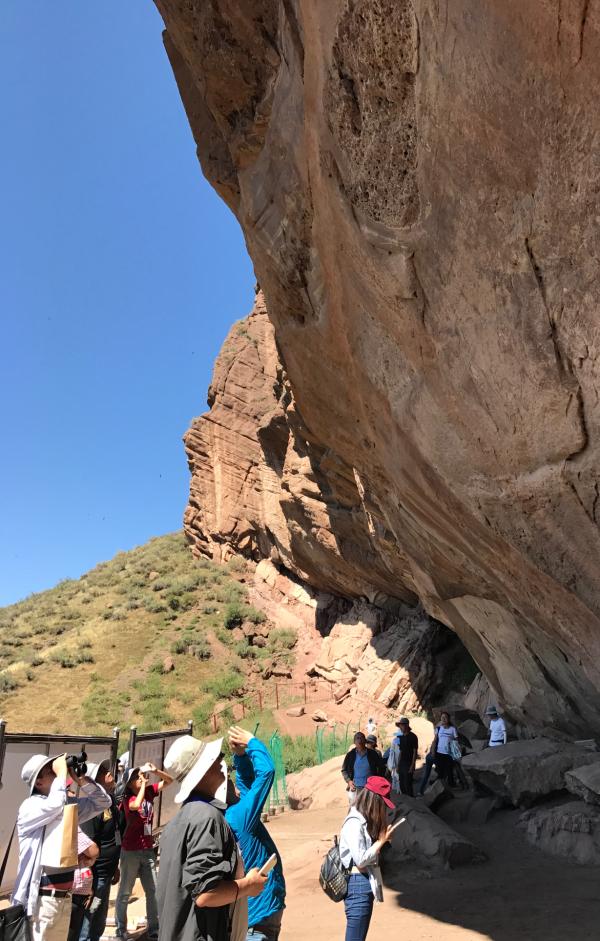

康家石門子巖畫位于新疆呼圖壁縣西南部山區(qū),地理位置:北緯43°51′01",東經(jīng)86°19′05",海拔1570米。東北直線距縣城58公里。地屬天山北坡低山帶的丘岡地形,屬于流水侵蝕、堆積帶,山地形態(tài)明顯,最上端近中山帶,為良好的春秋牧場。

巖畫刻于一座高聳的侏羅紀晚期丹霞地貌山體南面的底部巖壁上。該山體高達200米,山勢陡峻,峭壁如削。自然的侵蝕,巖體巖面表面形成許多縱橫的凸凹。裸露的山體中、上部多為沉積礫巖,底部為沉積砂巖。

新疆呼圖壁康家石門子巖畫所在山體地貌全景(西北大學文保中心拍攝)

二、西北大學文保中心研究成果簡介

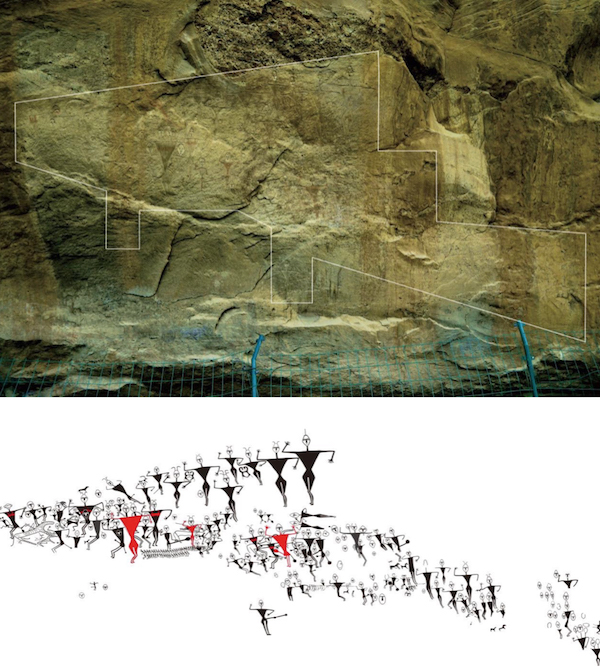

西北大學文保中心劉成教授團隊,通過觀察打磨工藝與刻畫手法,以及精細繪制巖畫全面線圖,判斷巖畫早期題材主體人物并非生殖崇拜,而是右上部一組由1男8女(含雙頭人像在內)組成的純粹的舞蹈場面,那一個橫躺著的突出生殖器的男性是后續(xù)時代添加的,巖畫整體可以分為第一、第二兩期。并在巖畫的三維數(shù)據(jù)支持下,發(fā)現(xiàn)了巖畫大量的添加人物打破原有巖畫的現(xiàn)象,打破與被打破人物特征都有所不同。還進一步判斷巖畫人物出現(xiàn)了為女性巖畫配備男性人物,有的甚至原本的女性造型修改成男性現(xiàn)象。明確提出生殖崇拜內容是康家石門子巖畫第二個時代形成的。

三、呼圖壁縣文物局最新研究進展情況

巖畫分布情況: 巖畫集中刻鑿于山體裸露巖面中央位置的底部,巖面向外傾斜,多有裂紋。主要巖畫分布在東西寬約12.5米、高為距地面1.85米至8米的巖面上。巖畫畫面的分布較集中于左側,占據(jù)的面積較大,位置較高,圖形較多、較大且較為集中清晰;右側的巖畫占據(jù)的面積較小,位置相對較低,圖形較小、較散和模糊。

此外,該區(qū)巖畫之下距地面1.2-2米高的巖壁上有些零散的以紅色彩繪的羊、騎者、掌形以及圓點等彩繪圖形;東西兩側數(shù)十米外的巖壁和坍落的大塊巖石上也有一些巖畫,主要圖形有羊、鹿等,其中以羊為主。這些巖畫的年代當較晚,有些疑似為近現(xiàn)代所為。

(一)、巖畫圖形分區(qū)與數(shù)量 該范圍內巖畫的形象以人的圖像為主,此外有少量的動物和工具圖像。根據(jù)觀察統(tǒng)計,可辨的圖像共有292個。巖畫可分為四區(qū),即:上區(qū)、左區(qū)、中區(qū)和右區(qū)。

上區(qū)巖畫位于整個巖畫的最高處,圖形以人形為主,共有9個完整的人體和兩個“對馬”及一個單獨的人頭像。圖形雕刻精細,線條流暢,姿態(tài)優(yōu)美,而且布局、疏密得當,整個畫面顯得十分疏朗有序。

左區(qū)圖像較多,數(shù)量達百,以人形為主,但單獨的人頭像和動物的圖像增多,人體的體形大小、風格與上區(qū)的有所變化。除了中部的一個“雙 頭”人體的大小、雕刻精細度可與上區(qū)的媲美外,其余的雕刻較粗糙,出現(xiàn)圖像的相互打破疊壓,人體及動物形象上出現(xiàn)生殖器的圖形。

中區(qū)巖畫圖像逾一百五十。巖畫的情形整體上與左區(qū)相似,但圖形進一步變小,單獨的人頭像進一步增多,布局亦較雜亂,亦存在圖像的相互打破疊壓關系。

右區(qū)巖畫距離地面最低的一區(qū)。該區(qū)巖畫畫幅較小,所刻圖形不足三十,且模糊不清。特點為圖形更小,單獨的人頭像居多,刻痕更淺。

(二)、男性生殖器圖形觀察 在整個巖畫中出現(xiàn)的男性生殖器圖形共約60具,均出現(xiàn)在左、右兩區(qū),其中左區(qū)17具,中區(qū)32具,右區(qū)1具。

(三)、巖畫的打破關系 如這些打破關系圖所示,巖畫中有有多處打破疊壓的關系。

(四)、巖畫圖像的初步分析

從整個巖畫的圖像來看,康家石門子巖畫中最為突出、最引人注目、最具有震撼力的是上區(qū)的具有女性特征的圖形,是某一時間階段某一人群思想觀念體現(xiàn)的“作品”,其表現(xiàn)的對象與主題為女性。位于其下的的左、中、右區(qū)巖畫,圖像的種類增多,人體上出現(xiàn)男性生殖器和一些交媾的圖形,畫面的內容豐富于上區(qū)。但其畫面和圖像的排布比較雜亂,刻畫的精細度已不如上區(qū),人像圖形的形態(tài)與風格有所變化。痕跡觀察顯示,左、中兩區(qū)巖畫中,出現(xiàn)了圖像相互打破和后添加的現(xiàn)象。

康家石門子巖畫是經(jīng)過不同的時間段延續(xù)多次刻鑿而形成的一幅“巨作”,以高超藝術的表現(xiàn)手法,集大成地記錄了史前“康家石門子巖畫刻鑿時段”的天山游牧人群的思想、信仰與追求。這幅“巨作”的起先主題應是對女性的贊美與崇拜,是女神崇拜思想的表達。此后,經(jīng)歷過多次的“創(chuàng)作”,各圖形的糅合,出現(xiàn)了具有男性生殖器崇拜內容的“圖案”添加。

四、巖畫三角形和雙重三角形(滴漏型)符號的文化意涵

三角形(代表陰部三角區(qū))自史前原始時代直至當今時代都是一種中心性象征,代表著給予生命和再生。早至亞歐大陸西部的阿舍利文化時期(Acheuylian era,約公元前300000),晚至西方現(xiàn)代圣瑪利亞和基督教三位一體的形象,我們都可以看到這一象征的各種形式。在新石器時代藝術中,三角形意指女性身體。

公元前4000年左右的庫庫泰尼陶瓶上刻畫著一位多重身體的三角形女神,畫面表現(xiàn)出強有力的生命力量(見上圖第二幅)。上圖第三幅由兩個相反的三角形構成的滴漏型人體圖案,同樣強力表現(xiàn)出再生女神形象。這些都是生命與生育女神,同時也代表死亡與再生之神,她是一個生命周期的完整循環(huán)過程,人類史前史中這是一個共性主題。

如《康家石門子巖畫最早的七位一體女神》所示,康家石門子巖畫三角形構圖的主要人物形象正是這種賦予生命與再生的女神,并非所謂純粹的巖畫藝術,而是滲透天山早期游牧人群思想情感內容的摩崖石刻。三角形構圖人像就是那個時代此地先民精神文化的藝術表現(xiàn)形式之一,而原始巫術或宗教是其較為突出的主旨文化色彩。這里的巖畫正是原始宗教儀軌活動場面的寫實與記錄,這是一種在直接社會活動基礎上產(chǎn)生的同構對應,也就是原始積淀。

巖畫上區(qū)中七個莊嚴高大的女神(圖十八B,似還有早期數(shù)字“7”崇拜與古代天文天象觀念在內),其手勢表現(xiàn)的則是草原游牧文化背景人群共有的上下擺手的舞蹈姿態(tài)。而那唯一一組上下兩排小人“肩并肩”跳舞的寫實形態(tài),則生動記載了原始歌舞中表現(xiàn)游牧文化模仿騎馬行進姿態(tài)的曼妙。

康家石門子巖畫中的女神形象最典型的藝術表現(xiàn)手法是以“三角形”表達女神的身體。三角形自史前時代直至當今一直都是一種中心性象征,代表著給予生命和再生。毋庸置疑,康家石門子巖畫中的女神司轄著對世界萬物生命的恩賜以及再生的功能。雖然后期加刻的男性生殖器所表現(xiàn)的男性力量在自然界同樣起著推動再生并激發(fā)生命的作用,但是巖畫的主要形象表現(xiàn)的還是彌漫于生命存在之中的女性力量:她們溝通天地,護佑人類和豐產(chǎn)萬物。

巖畫所表現(xiàn)的遙遠的女神崇拜、圖騰寓意和巫術儀式,除了巖刻圖像,其他早已沉埋于不可復現(xiàn)的歷史歲月之中。它們具體的形態(tài)、內容、形式和傳播影響究竟如何,唯有依托巖畫圖像來幫助我們去追索探尋,并由此推想遠古時代女神的歷史面目。

前文已述,康家石門子巖畫是鑿刻在呼圖壁縣西南部海拔1570米的山區(qū),此地山勢陡峻,鑿刻有巖畫的山體高達200米,峭壁如削。康家石門子巖畫所在的山體被遠古時期的人們視作神圣的宇宙中心,人們在這里向女神虔誠祈禱,祈求她的恩賜與福佑。無獨有偶,承載古人“宇宙中心”思想觀念的具象載體還有四川鹽源出土的青銅枝形器。

五、鹽源青銅枝形器與康家石門子巖畫所表達的共同文化元素

(一)鹽源青銅枝形器簡介

這種青銅枝形器一般為長約20厘米的透雕飾片,以樹枝、人(三角或漏斗形的身體)、日輪(此處或演變?yōu)殄X幣或璧)和動物共同構成一樹枝形器物。雖然鹽源青銅枝形器在細節(jié)創(chuàng)作上變化多樣,但整體形狀都成“不斷生發(fā)的樹枝狀”。我個人認為鹽源青銅枝形器蘊涵著與康家石門子巖畫共有的文化元素。

(二)鹽源青銅枝形器與康家石門子巖畫上共有的文化元素

1.承載“宇宙中心”觀念的險峻大山和大樹

前文已述,康家石門子巖畫所在的山體在游牧民族的思想觀念中被視作“宇宙中心”,而擅長想象的游牧民族也把大樹的形象作為“宇宙中心”的象征物之一,它們同為神靈聚居之處,也是諸神通往天堂之處。例如古印度人就認為宇宙中心位于須彌山,它不但是世界中心,還是眾神的居所(《俱舍論》卷十一)。游牧部落的帝王英雄們通常認為可以借助大山或大樹為媒介使自己的靈魂升入天國。鹽源青銅枝形器與康家石門子巖畫就是這種思想觀念的具象表達。因此,我個人推想:鹽源青銅枝形器除了是明器外,很有可能還與權杖有關,是一種涉及游牧社會集團組織結構上層建筑的文化與權力儀仗的組成部分。

2. 女神與神樹共有的再生功能

康家石門子巖畫大多描繪的是具有三角形身體的女神,她具有強大的再生能力。用三角形象征女神或女神再生力量的藝術表現(xiàn)形式可以追溯到舊石器時代晚期,再生的意義顯而易見。鹽源青銅枝形器的整體造型酷似一顆大樹,其上有四個光芒四射的太陽。

古埃及神話中也有太陽從“天樹”上升起的典故,《埃及古畫上的“亡靈目睹太陽從樹頂上升起圖》描述的就是亡靈目視太陽從圣樹上升起的情景。中國神話中的“扶桑”與“若木”也與太陽關系密切,《山海經(jīng)·海外西經(jīng)》形象描述了扶桑樹頂重復出現(xiàn)的太陽。

3. “雙馬神”的崇拜

鹽源青銅枝形器頂部是一對頭部相對的雙獸,其身體上的折線三角形平行紋飾與康家石門子巖畫中大型動物的身體紋飾十分相似。但是鹽源青銅枝形器因有騎于獸身之上腰部帶有刀的騎手人物形象,因此可以明確判定青銅枝形器中的對獸為對馬,這又與康家石門子巖畫上區(qū)七位女神之間的兩處對馬圖像做出了完美呼應。由此可見,鹽源青銅枝形器和康石門子巖畫上都出現(xiàn)了“雙馬神”的形象。

如上所述,鹽源青銅枝形器與康家石門子巖畫除了蘊涵有相同的文化寓意外,它們的人物形象也非常相似,主要表現(xiàn)在青銅枝形器居中的人物形態(tài)與康家石門子巖畫上區(qū)七位女神的形態(tài)極為接近,尤其是以三角形身體構圖和手臂姿態(tài)最具相似性。可見它們在藝術表現(xiàn)手法上也有著高度關聯(lián)性,這在一定程度上肯定了《老龍頭墓地與鹽源青銅器》報告撰寫者認為其文化來源于中國北部草原地帶的觀點,以及直接肯定了郎建峰先生碩士論文文化影響來自新疆的觀點。

當然,學術界對于云南、四川地區(qū)于青銅時代晚期、早鐵器時代曾經(jīng)受到天山乃至中國北方草原文化深刻影響已經(jīng)形成共識。這里就不深入介紹。

六、上述文物、巖畫與西王母主題青銅搖錢樹的關聯(lián)可能性

筆者個人比較支持鹽源青銅枝形器的傳播與影響及于我國西南地區(qū)漢魏西王母主題青銅搖錢樹的觀點。學界與本文論點有關的觀點有2種:1、四川廣漢三星堆商代神樹是搖錢樹的遠祖,直接起源應該與四川鹽源出土戰(zhàn)國至西漢銅樹枝和滇池地區(qū)出土的西漢儲貝器有關(見前注); 2、域外來源說。認為搖錢樹圖像有著濃厚的域外文化色彩,青銅打造神樹之俗不見于漢族。應該來自塞種或月氏等游牧部族影響。這里所謂的塞種、月氏等其實與活動于天山一帶中亞草原的斯基泰同為一種草原文化背景的游牧人群。

本文資料主要依據(jù)何志國先生著作《漢魏搖錢樹初步研究》。迄今各地出土和收藏的搖錢樹共計189例。主要分布在以四川(含重慶)地區(qū)為中心的西南地區(qū),有四川、重慶、云南、貴州、陜西、甘肅、青海、寧夏、湖北等地。搖錢樹流行的時期大致可分為四期:東漢早期、東漢中期、東漢晚期、三國時期。東漢早期搖錢樹發(fā)現(xiàn)較少,主要集中在成都平原地區(qū);東漢中期和晚期搖錢樹迅速流行,覆蓋今四川和重慶地區(qū),并輻射到周邊地區(qū);東漢末至三國時期搖錢樹的數(shù)量銳減,西晉消失。四川發(fā)現(xiàn)的搖錢樹多以西王母內容為主。構圖具有正面、中心對稱、龍虎脅侍、梯幾、華蓋和天門等元素組成的偶像式構圖特點,表現(xiàn)出西王母強烈的偶像神特點。

七、共有文化元素的傳播通道

新疆是亞歐大陸早期各古代文明相互溝通的主要通道,具有唯一性地位。人類各大古代文明在亞歐大陸發(fā)生、發(fā)展、成長壯大的實現(xiàn),有一個無法回避的文明交流關鍵地帶,那就是古代中國西域即現(xiàn)在的新疆與其鄰近的中亞地區(qū)。這里就是我們常說的絲綢之路關鍵路段與區(qū)域。正是由于這種極為重要的亞歐大陸中部交通樞紐作用,成就了古代西域在中國上古昆侖神話傳說中的高尚地位。

絲綢之路,其實是亞歐大陸東西方文化交流之路的約定俗成之說。它首先是作為亞歐大陸古代陸路連接東亞、南亞、西亞、歐洲和東非各古代文明的路線與道路,而古代新疆恰恰是地理上溝通或完成亞歐大陸東西方文化與政治、經(jīng)濟交流的唯一橋梁性地域。也就是說上述區(qū)域古代文化陸路溝通渠道必經(jīng)以新疆為代表的中亞地區(qū),而且是唯一通道。

新疆的唯一性地位是由亞歐大陸自然地理環(huán)境環(huán)境決定的。打開亞歐大陸地形圖可以清晰地看見,帕米爾高原以南計有連續(xù)不斷的自然天險:喀喇昆侖-青藏高原、云貴高原、瀾滄江-湄公河河谷、亞熱帶叢林等高山雪峰、峽谷激流、叢林險灘天然險阻,完全制約了亞歐大陸古代較大規(guī)模的陸路東西方向人類遷移。只有帕米爾高原通道和昆侖山北緣通道成為亞歐大陸中部最南端的唯一大通道。由帕米爾、昆侖山向北,天山、阿爾泰山這兩個東西走向的大山脈自然成為第二、第三大通道地區(qū)。阿爾泰山以北則是酷寒的西伯利亞寒區(qū)落葉林分布帶完全不適宜亞歐大陸古代人類大規(guī)模東西向往來。如此一來,亞歐大陸中部地理區(qū)域,只有古代西域(新疆)是唯一能夠東西方向溝通東西方各古代文明區(qū)域的地帶。這樣一種獨一無二的古代交通形勢和文明交流橋梁性作用,完全取決于地理環(huán)境是否便于交通的自然環(huán)境條件。

我們認為,年代大致為距今3500-3000年的康家石門子巖畫曾于春秋戰(zhàn)國時期傳播到四川西南部地區(qū)和云貴一帶,并直接影響了四川涼山彝族自治州鹽源青銅枝形器的出現(xiàn)。而鹽源青銅枝形器則是中國西南地區(qū)漢魏時期風行一時的西王母主題青銅搖錢樹來源,天山康家石門子巖畫女神崇拜文化是這一文化交流現(xiàn)象的源頭。因而,天山康家石門子巖畫有可能是中國西王母文化的起源地。

科學發(fā)展的今天,中國歷史文化研究出現(xiàn)了一個有趣的現(xiàn)象,即學術界主張的中國文明起源與神話提示文明起源的諸多內容居然在昆侖山、黃河河源、天山、西王母這個觀念上一致起來了。我們現(xiàn)在看到的中國上古時期有關昆侖與河源的神話傳說,都是由生活在中原地區(qū)的古人記載下來的,而這些神話傳說的中心卻不是以中原地區(qū)為主,而是以西北方向新疆地區(qū)的昆侖山、帕米爾高原、天山為主。而西王母最早產(chǎn)生于天山更是表明古代新疆之于中國文明發(fā)展壯大之歷史過程無比重要,隱寓了西域山河在中國的政治、文化、經(jīng)濟等領域舉足輕重的重要地位。

西王母起源于天山,天山得名于中國古代天命觀思想和自身作為絲綢之路亞歐大陸唯一陸路通道的重要地位。充分表明古代新疆不但不是區(qū)別于中國的異域,反而是核心文化產(chǎn)生區(qū)域。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司