- +1

社會網絡對健康的影響模式的探索性研究

原創 柴向南 定量群學

原文鏈接

梁玉成、鞠牛, 社會網絡對健康的影響模式的探索性研究——基于網絡資源和個體特征的異質性[J]. 山東社會科學, 2019, 05, 57-64.

研究背景與思路

在“社會網絡對健康的影響模式的探索性研究——基于網絡資源和個體特征的異質性”一文中,梁玉成、鞠牛對社會網絡類型及資源利用對個體健康的影響做了深刻剖析。個體所擁有的社會網絡在多大程度上影響其健康一直是學界重點關注的議題。已有研究表明,社會網絡為個體提供必要且直接的支持,如必要的信息與知識、活動參與機會、經濟和物質性支持以及情感支持等,從而促進個體健康。當然,也有研究認為社會網絡結構本身對個體健康會產生影響,而這一影響獨立于個體能夠獲取的支持。此外,從社會資本視角來看,個體可以運作網絡關系并通過不同類型社會資本來獲得健康上的提升。除了社會網絡對個體健康的積極影響之外,有的經驗發現并不支持這兩者之間的關聯性。簡言之,從以往研究發現來看,個體的社會網絡其數量、質量、結構以及所嵌入資源是否以及如何對其自身健康產生影響還欠缺更為系統的分析。在我國社會持續快速轉型,正式制度與非正式制度并存,致使個體的社會網絡更加復雜化,因此十分有必要就此議題展開更全面深入的分析。在該研究中,作者揭示了社會網絡具有的三重異質性:“網絡資源的異質性”、“網絡資源作用的異質性”、“網絡資源利用傾向的異質性。”(p.59)進一步,作者采用潛在變量分析模型歸納了“社會網絡-健康”關系的三種不同類型,并細致入微地分析了符合這些類型的個體其社會網絡的結構、數量、質量以及可使用資源對健康的積極或消極影響。從研究架構與結論分析來看,該研究清晰地揭示了我國社會文化情境下社會網絡運作規律與機制。

研究方法

該研究使用2014年及2016年中國“社會網絡與職業經歷(JSNET)”調查數據。JSNET調查結合多階段抽樣、PPS抽樣、地圖法抽樣等抽樣方法,在長春、濟南、蘭州、西安、天津、廣州、廈門、上海等八個城市隨機抽取18歲以上家庭成員作為調查對象。2014年為基線數據,2016年為追蹤數據。研究者“綜合兩期數據所需變量,最后得到進入模型的有效個案數2,047個,其中成功納入各個潛在類別的樣本1,950個。”(p.61)

該研究因變量為自評健康,采用五分法測量,預測變量包括主要和輔助兩個變量。其中,主要預測變量為個體擁有的社會網絡,包括拜年網、親密討論網、借貸網,輔助預測變量是微信使用頻率,“來測量網絡溝通的頻繁程度和網絡資源的使用傾向。”(p.60)控制變量包括性別、年齡、受教育程度、婚姻、就業、抽煙和體育鍛煉頻率等,這些都可能和個體現實生活中所擁有網絡和健康存在重要相關性。

不同于直接探究預測變量對因變量影響的建模方式,該研究采用潛在類別分析的方法進行建模。較易測量的外顯行為通常對應不易測量的潛在特質,而研究者可通過對潛在特質歸類來描述不同類別之下的樣本在人口背景、社會經濟地位、具體行為及其它方面的特質。該研究用廣義結構方程模型來擬合“社會網絡-健康”這一關系的類別,將“社會網絡-健康”這一可能關聯劃分出三種情況,再對每一種情況下的樣本做描述性分析,進而總結歸納符合每一類模式的樣本的特質。模型擬合見表2:三類別劃分時,對數似然函數值最大、AIC最小,擬合優度最好。

研究發現

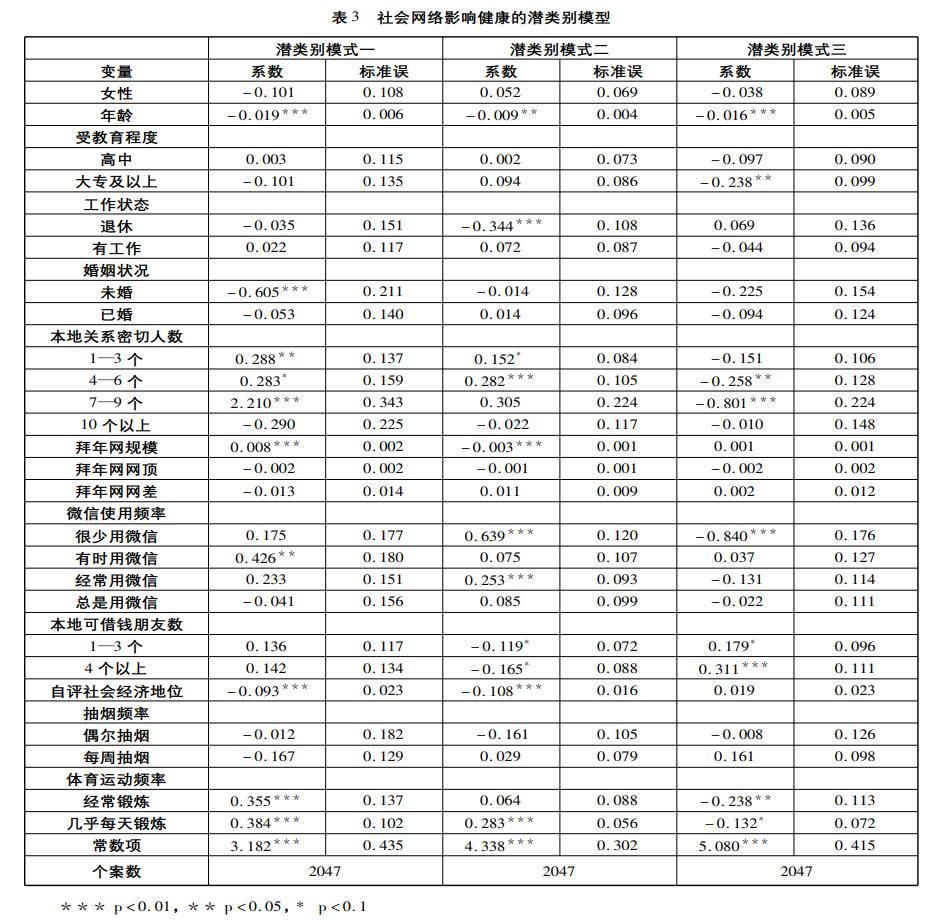

首先,如表3顯示,研究者劃分了三種社會網絡影響健康的潛類別。在模式一中,“本地關系密切人數”、“拜年網規模”都對個體健康有正向影響,但借貸網絡和健康沒有關聯。模式二與模式一類似的一點在于,4-6人的密切關系網絡有助于提升個體健康,但拜年網絡的規模卻對個體健康有負面影響。此外,模式二中的借貸網也是健康的消極影響因素。研究者認為,模式一和模式二都反映了情感型關系網絡對健康的積極影響,而模式一更為明顯。與前兩個模式不同,模式三是工具性關系網絡的體現,具體表現在借貸網對個體健康的積極促進作用。

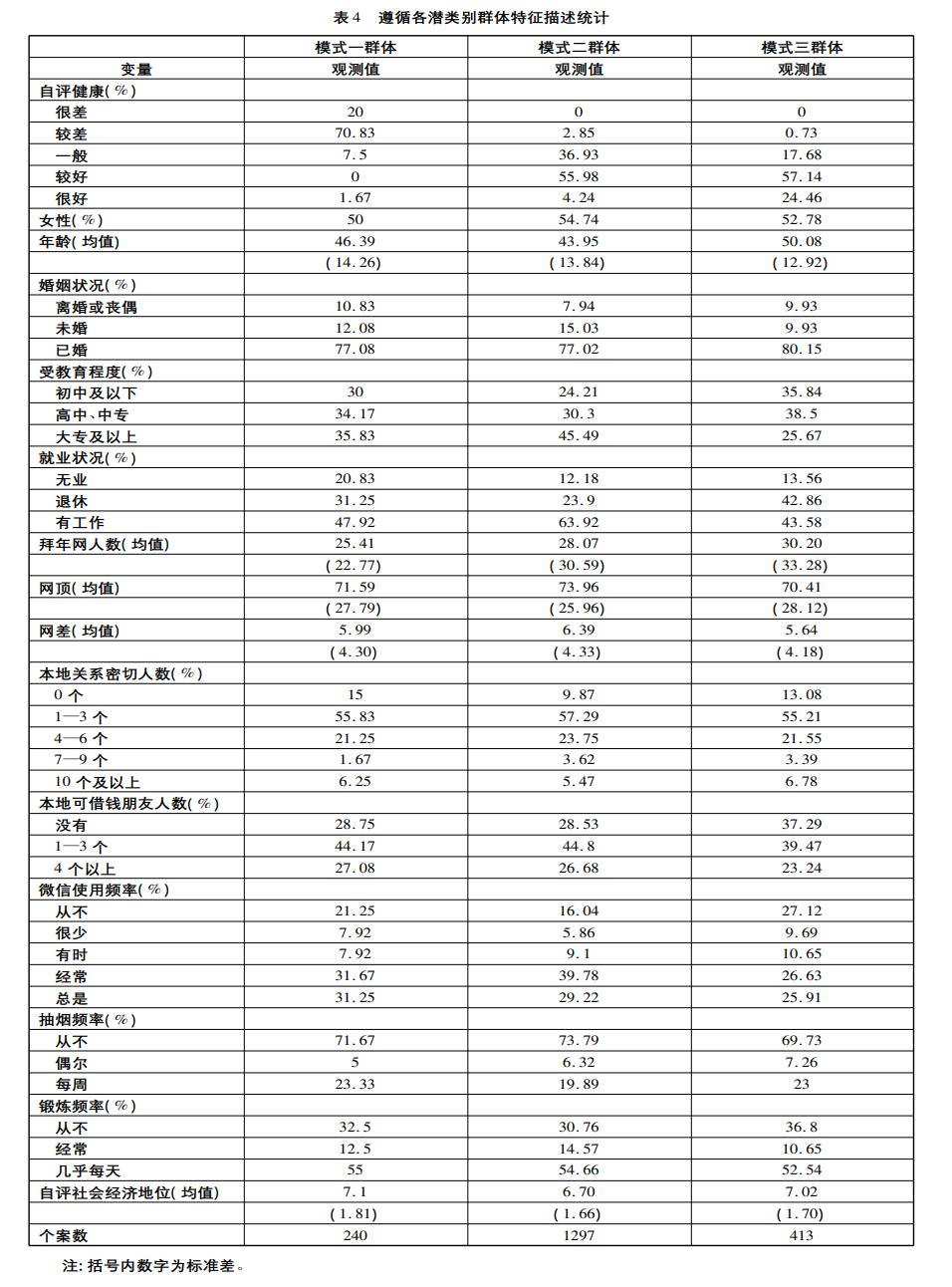

進一步,研究者對符合這三種模式人群的人口與社會經濟地位特質做了分析。具體結果如表4所示。首先,模式一的人群最明顯的一點特質是自評健康較差,從他們的網絡資源來看,借貸網較好但親密網資源較差,而且拜年網規模最小,拜年網在網頂和網差兩方面也不占優勢,表明該群體“總體上還是缺乏較好的社會網絡資源,尤其缺乏基于情感性質的網絡關系。”(p.62)進一步,研究者表明,從該群體自評健康狀況、就業比例以及婚姻狀況來看,該群體的特質為:“網絡資源獲得能力較差,而且不傾向于構建網絡,但是網絡資源的利用傾向較高。”(p.62)研究者將該組稱為“網絡脫嵌模式” 。其次,模式二人群的自評健康狀況較模式一好很多,主要集中在“一般”、“較好”兩類。此外,“該群體的各種網絡的規模水平都居中,但拜年網卻體現出網頂高、網差大的特點,微信使用頻率也較高,說明該群體對于網絡關系有著向上攀附的趨勢,而且傾向于構建網絡。” (p.63)該組人群被稱為“情感網絡嵌入模式” 。最后,符合第三種模式的人群其平均年齡最大,受教育水平最低,但自評健康狀況集中在“較好”、“很好”,在三組人群中體現出最好的健康狀況。而在社會網絡方面,“該組人群的親密網和拜年網的規模都最高,借貸網的平均規模較小,拜年網具有大規模的同質性,即規模最大但網頂和網差最小。”(p.63)研究者將該組人群歸納為“工具網絡嵌入模式”。

研究啟示

該研究對于厘清個體的社會網絡建構對健康的影響具有重要啟發意義。如研究者所言,“本研究的發現有助于深入理解我國社會的健康不平等狀況。過往研究并未真正回答健康劣勢的個體多大程度能突破結構束縛,實現健康階層向上流動的問題。本研究認為,網絡建構的積極傾向會帶來網絡嵌入程度增加,是個體健康突破結構地位束縛的關鍵因素。這從社會網絡的視角解釋了健康不平等仍在上升的非正式制度原因: 當市場競爭隨著經濟發展而加劇時,激發了關系中的內在緊張,人們越來越可能冒著破壞關系的風險去‘殺熟’,導致強關系對象的利益反而更容易受損的‘逆差序格局’現象。競爭加劇也會促進個人人力資本的提升,使得有能力的人更加不輕易使用關系,這降低了關系強度對資源回報的重要性。但中國注重人情關系的傳統以及我國社會結構特征,又決定了資源需要以社會網絡為載體發揮作用,因此關系強度重要性的降低反而促進了網絡開放性,人們依然傾向于建立關系網絡資源。而健康較差的個體更容易陷入網絡脫嵌狀態,此時情感型關系又無助于扭轉健康的劣勢,導致健康不平等加劇,甚至兩級分化。”(p.64)

導讀人 | 南京大學社會學系助理研究員 柴向南

原標題:《社會網絡對健康的影響模式的探索性研究——基于網絡資源和個體特征的異質性》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司