- +1

被動的“宅”,也可化作內在的方法

這個春天,疫情的重新反撲讓許多人都困在家中,被動開啟了囤菜、做飯、居家辦公、與朋友遠程交流的宅生活,不免生出孤寂、困頓之感,感官、思維的觸角也變得遲鈍。抵抗疫情的經驗也許需要常態化,而我們如何能在宅中體會生活本身應有的樂趣,學會在局限中與自己和世界相處?

春光仍會照進窗戶,是否一定比在野外看到的繁花遜色?

青年作家祝羽捷在2020年春天開始與30位作家、譯者、藝術家的通信集《羽來信》,匯集了疫情期間她與朋友們探討困惑與信念的書信往來,而她與譯者于是的通信圍繞“宅”,生發出如何安放自己的方式。

宅女于是:

你好宅哇!你的宅今天好嗎?你宅的心情還算不錯嗎?

上周上海書展,我全勤出門,顛簸得乒乓作響,對個人而言這是一次歷史性突破,特別是辭職以后,宅著的時間比出門多。但這一周,每天披星戴月地回家,倍感疲倦,講話多了腦仁疼,性子有點躁,剛開始還以為自己是腦震蕩呢。都如此疲倦了,竟然還失眠,輾轉反側,開始懷疑人生。

我常常在外出和宅之間激蕩掙扎,生出雙重性格,一重性格渴望敞開,接收外界的信息,也表達自己,騷動不安;而另一重性格是封閉的,建立一種內循環,像是個在蓄能的鉛塊電池。總保持一種狀態的話我會瘋掉,在兩種狀態中搖擺,很難擺平,反而對生活保持了敏感和熱情。

記得過去我們說到“宅男”這個詞,心頭還會閃過一絲貶義,心里想的是那些不出戶,對外界不關心,只關注自我和小世界的人。普遍認為這個概念起源于日本,有種說法: 很多日本年輕人喪失對外界的好奇,做什么都提不起精神來,就在家宅著玩游戲、追星、支持偶像養成,如果自己不想去拼搏,把欲望投影在某個年輕偶像身上,看她/他去選秀、競爭、出道也是一種快樂。

過去的宅很容易炮制瘋人,大家達成共識,一個與世隔絕的人非瘋即傻,例如“閣樓上的瘋女人”。先有雞還是先有蛋,先瘋再宅,還是宅了才瘋,不得而知。但大家普遍相信,與外界不交流的人必耳目閉塞,過分關注自己,跟不上時代變化,頑固不化。如今完全無須有這種擔憂,一上網就什么都知道了,甚至比外面的人更能掌握國際動態、社會時事,誰家的狗失蹤了,誰家在打離婚官司……這是真正的足不出戶,坐擁天下。我聽過戴錦華老師一個演講,中間講到:“兩岸三地的年輕人共同面對的一個問題是,一個前所未有的文明大突破的時代到來,但是這個文明大突破的時代未必施惠于年輕人。所以,年輕人都在經歷著從小確幸到小確喪的一種生命經驗,這樣的一種宅生存可以成為某種保有自由和獲取自由的選擇,但是另一邊是你已經被勞動力結構整體排斥的一種結果,你只能打點零工或者在家辦公。”

今日的語境之下,“宅男”“宅女”有了新解,我理解的是雖趕不上康德先生這般偉人的定力,但也說明內心豐富,一個人也能待得住,不用因煩躁撕扯自己的頭皮,不用拿腦袋撞墻,自洽在自己的世界里,不覺得無聊,搞不好還能在某個領域作出一番事業。宅并非意味著出家遁世,深居簡出完全不會與外界阻斷。宅也從一種帶著悲觀色彩的亞文化成了一種大眾文化,不少人寫宅家做飯、宅家追劇的攻略,還有不少人喜歡拍宅家vlog,分享如何宅得更動人,宅得更有儀式感。

在我看來,密密匝匝地奔波過,才真的能體會回家宅著的意義。宅自有裨益:宅著不用打車,不用受交通堵塞的罪,不用呼吸汽車尾氣,還可以少花錢。更何況,出門會遇到傷害,遇到失望,遇到不理解,有時傷害別人,有時傷害自己。唯有宅在家里,心里竊喜:真好呀,折騰了一大圈,搞砸了許多事情,清楚地認識到自己的邊界是什么,有多少自己不能勝任的事情,有多少不能降格的事情。該死心的死心,喜歡的人也換了一波,以后再也沒有這么多欲望和興趣了,再也不用為不甘寂寞痛苦了。如果世界是一個圓形的羅馬劇場,對于我們每個人來說,重要的是找到一把舒適的座椅,坐在其中,既能一起百感交集,也能獨享怡然自得。我相信不少宅的人并非厭世,而是活得足夠通透,他們不在乎身在何處,不在乎空間的大小和形狀。

有次聽到許倬云老師說,不去爭,不去搶,往里走,安頓自己。我立刻淚目。如果我能更自由地支配自己的時間,“宅”這個詞對我來說程度太深了,充其量是需要一定質量的獨處狀態,那種狀態仿佛一只潛水艇深入海洋,看到不為人知的深海景觀。那些獨處的時刻仿佛我那本上了鎖的日記本,獨自體會那些不必示人的心情和回憶。

我喜歡的女詩人瑪琳娜·茨維塔耶娃有首詩里寫道:我獨自一人,對自己的靈魂,滿懷著巨大的愛情。

祝羽捷

2020年8月18日

小兔:

見信好!你全勤出席書展?也太厲害了吧!我上一次一連七天出門已是去年5月旅行時的事……不知不覺已經宅了十幾個月了。再仔細回想,事實上,我已經宅了足有二十年了吧。

前幾天見面時,你說起《野生作家訪談錄》里的片段讓你感動,這反倒讓我很慚愧,說到底,不會賺錢、只會宅家、很少社交的人永遠是疑似loser的少數派,沒有任何值得驕傲的地方。我宅故我在,僅此而已。

不知道有沒有跟你說過,我大學畢業那年租房獨居是1998年。但記得很清楚是天山路水城路的一室戶,五樓,朝南,冬天陽光特別好,把床擺在窗前,曬著太陽讀村上春樹的《奇鳥行狀錄》,記憶里,情節都模糊了,那片緩慢移動的梯形陽光痕跡卻還很鮮明。自從有了一間伍爾夫所說的“自己的房間”,我每次出門基本上都有明確的目的,能讓我立刻出門的人一定都很重要。但是,曾在番禺路租屋里創下的28天不出門紀錄已在2020年疫情期間被打破,同時打破的還有居家煮飯喂養自己的紀錄……總之,在家是很忙的。嚴格來說,我不是御宅族,這個古老的名詞早已消失在瞬息萬變、每天出新梗的網絡歷史里了。

我記不清有多久沒像“沙發土豆”那樣懶著了。我有自己的房間,但沒有伍爾夫500英鎊的年收入(以零售價格推算,1930年的500英鎊相當于今天年薪4萬美元;以收入推算,則相當于今天年薪12.3萬美元)。工作時間表就像緊箍咒,限定了我在什么時候要做什么事情。這恐怕要歸功于二十年來催稿的編輯們。他們給了我一個確定的deadline,我就能細化出每天的時間表。我相信,你提到的那些宅家的博主們也會深深感受到時間規劃的重要性。當然,執行規劃更重要。在家開云端公司的人,我覺得不是宅,只是把辦公室搬到了家里。

講到底,宅是很人工的。衣食住行,工作娛樂,都建立在現成的社會化標準服務上,從屬于消費社會。很難說宅是不是更環保,因人而異吧。至于我,每天收快遞時會覺得很浪費,但也無計可施。宅的代價很昂貴,所有必需品都讓別人送到家門口。

現代生活的每時每刻都是在N種糟糕的選項里做出相對而言更適合自己的選擇,所謂兩害相權取其輕,絕非最好的選擇。但你說得沒錯,交通是噩夢,污染是噩夢,有時候,交際也會像噩夢。現代人花費在交際上的精力和時間是巨大的浪費,所以聰明人都會做減法,做取舍,而且多半都會首先舍棄沒有營養的社交。不過,這種取舍的前提是已經粗略地看過世界,換句話說,沒有闖蕩過江湖,也就不會有真正的宅心。

宅的起點和終點都是安頓自己。我有朋友把獨居的空間裝飾得美輪美奐,沉溺于獨享一切。相比而言,我的狗窩毫無風格,幾近簡陋,四面墻都被書堆滿了,有喜歡的畫也沒地方掛,偶爾想買束花,坦白說,也沒地方擺。花和畫,和人一樣,特別需要自己的空間。我把它們的空間都霸占了。吸引我的宅生活,是用自然主義的研究精神研究文學、繪畫、音樂及奢侈品對精神的意義。事實上,從物指向精神的路徑是很容易走偏的,階級意識、物質主義、時代趨勢都可能把創作者帶上歧路。不說創作者,就連生活者本人也會有所迷失。

在我想來,甘愿避世的人總有沉迷的對象,必須有,無論電玩或寶石,還是書籍或影視,甚或囤積癖者的囤積物,精神總歸要有聚焦的重點。既然如此,為自己好好挑選精神落腳處就是最重要的事。精神上保持審美的自由,甚至道德的自由,才是宅的終極意義;否則,就只是身體和行動的物理性局限,是逼仄空間里的蹉跎和墮落,是表演性的放棄,是假的宅人,真的囚犯。

順祝夏涼(我快熱瘋了)。

于是

2020年8月20日

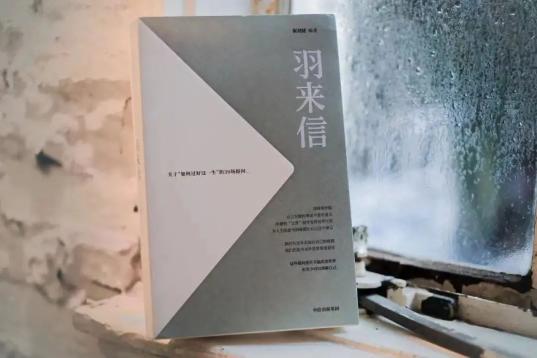

以上內容節選自

《羽來信:關于“如何過好這一生”的30場提問》

《羽來信:關于“如何過好這一生”的30場提問》

祝羽捷 編著

中信出版·大方 2021年10月

祝羽捷以書信形式邀約,向30位學者、作家、藝術家發起提問。

主題聚焦當下備受年輕人關注的話題,例如:愛與孤獨、身份焦慮、性別偏見、理想主義與金錢觀、喪與倦怠感、隔離與宅……

這是一本真實而誠懇的通信集,是我們對這個世界的追問,更是對自己的反思與所選生活方式的篤定。比起謀求共識,更重要的是相互的理解和寬容。華麗的表象總會褪去,希望我們都能接受真實的自己,用最樸素的方式袒露心聲。

歡迎收聽我們的播客節目

跳島FM(Talking Literature)是一檔文學播客,一份可以聽的文學雜志。節目每周三更新,由中信出版·大方出品。入選“蘋果播客2020年度編輯推薦”。

原標題:《被動的“宅”,也可化作內在的方法》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司