- +1

拍出人間四季的侯麥,變身影評(píng)人時(shí)會(huì)如何犀利評(píng)價(jià)同行|此刻夜讀

文學(xué)報(bào) · 此刻夜讀

侯

麥

●

●

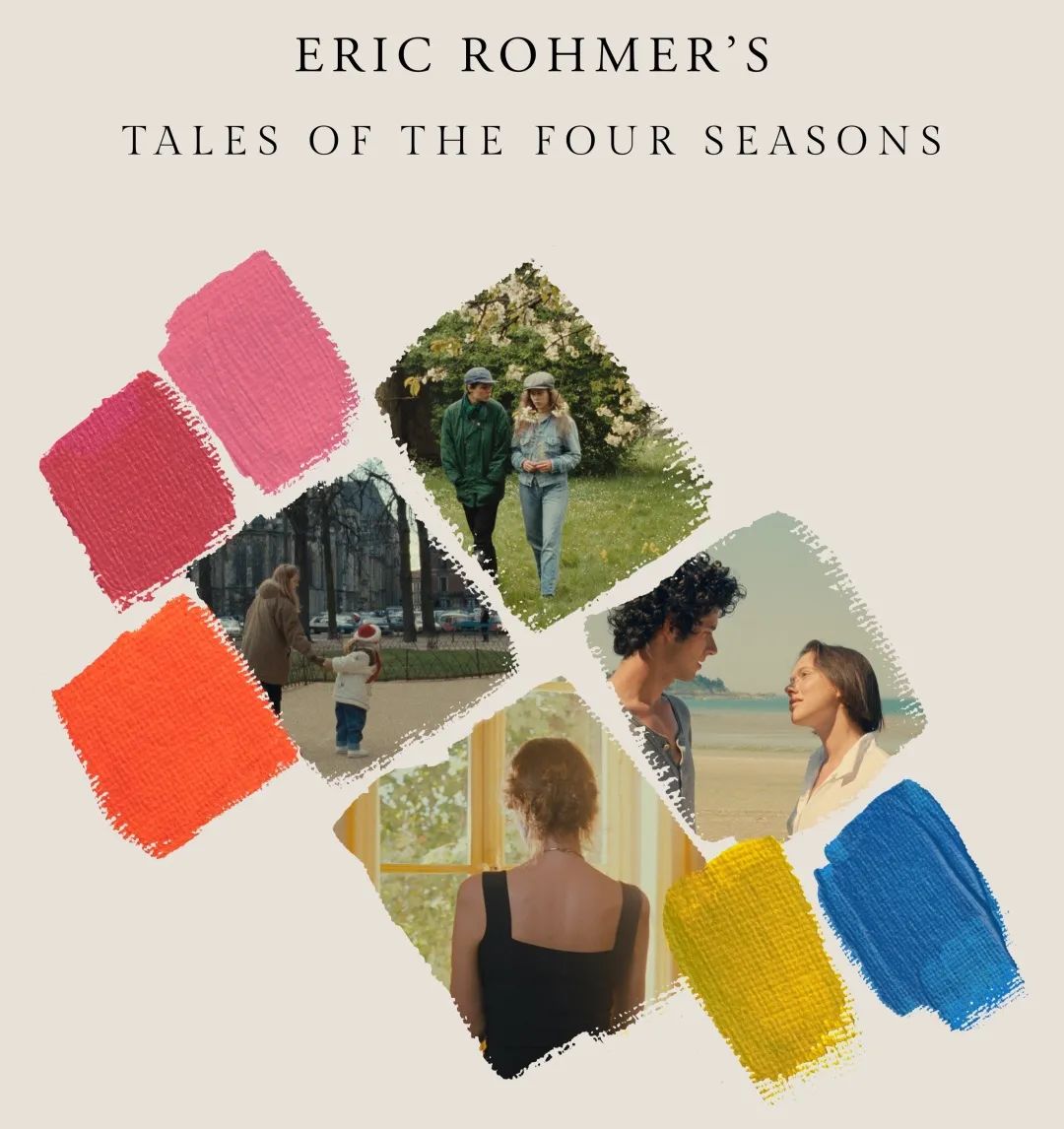

身為國(guó)際電影大師、法國(guó)新浪潮電影旗手,導(dǎo)演埃里克·侯麥主要電影作品有“道德故事”系列、“四季故事”系列等,其電影創(chuàng)作體現(xiàn)了“作者電影”的精神,另一位“新浪潮”大師弗朗索瓦·特呂弗曾說(shuō),“侯麥?zhǔn)悄壳白詈玫姆▏?guó)導(dǎo)演。相比我們之中的其他人,他成名很晚,但其實(shí)在十五年的時(shí)間里,他一直站在我們的背后。很久以來(lái),他一直默默地影響著我們。”

侯麥還有一個(gè)特殊身份是一名作家、電影評(píng)論家,曾任法國(guó)電影雜志《電影手冊(cè)》主編,年輕時(shí)還用筆名出版過(guò)一本名為《伊麗莎白的小屋》的小說(shuō)。近期,他的電影評(píng)論隨筆集《美麗之味:侯麥電影隨筆》簡(jiǎn)中版初次譯介推出,匯集了他于1948—1979年間撰寫的重要評(píng)論文章,在這里,他呈現(xiàn)出一個(gè)廣博評(píng)論者的嚴(yán)苛形象,他對(duì)文學(xué)改編、邊緣電影、作者電影等彼時(shí)電影風(fēng)潮及新概念的刻畫(huà)、闡釋或批評(píng),展開(kāi)了一幅20世紀(jì)電影藝術(shù)發(fā)展的生動(dòng)圖景,是現(xiàn)代電影美學(xué)研究的有力補(bǔ)充。

侯麥的一些觀點(diǎn),可以和部分嚴(yán)肅寫作者形成共鳴,他曾說(shuō):“現(xiàn)在的人們投機(jī)寫作,寫得很快,但他們應(yīng)該寫得慢一些。應(yīng)該花一年的時(shí)間寫作,然后重新整理,把它打磨光滑。接著你就會(huì)一個(gè)一個(gè)劇本寫下去。我沒(méi)法再活一次,我希望我可以,那樣的話我會(huì)少拍點(diǎn)電影,把每部拍得更好。”

今天夜讀,從侯麥評(píng)論文學(xué)與電影改編關(guān)系開(kāi)始,探討電影能否像那些偉大名著那樣,自己尋找到世界的生靈和事物,確立自己的風(fēng)格。

我們不再愛(ài)電影

●

●

我們不再愛(ài)電影了嗎?在一種奇特欲望的驅(qū)使下,我們重新翻開(kāi)了電影似乎已精彩勝訴的案卷。我們也許比往常有更多理由,認(rèn)為這門已經(jīng)讓戲劇和文學(xué)的領(lǐng)域大幅縮小的藝術(shù)將成為唯一可能的表達(dá)方式。然而,當(dāng)重看三十年來(lái)為了捍衛(wèi)電影并為其爭(zhēng)取應(yīng)有地位的無(wú)數(shù)辯詞之后,我們無(wú)法抑制地感到憤怒,那些論述曾經(jīng)讓最激動(dòng)的抨擊者除了幾句輕蔑而空洞的套話便無(wú)力反擊,而如今若不是我們已經(jīng)發(fā)誓忠誠(chéng)于電影,這些論述已無(wú)法讓我們心服口服。

侯麥《春天的故事》1990

“既然已經(jīng)打贏……暫且不指出控訴方的錯(cuò)誤,我想主動(dòng)認(rèn)罪并承認(rèn)電影因其本身的偉大而造成的破壞。”丹尼斯·馬里昂(Denis Marion)在《電影之觀》(Aspect du cinéma)中如是寫道。這句話出色地概括了這樣一代人的精神狀態(tài),他們被信任新生藝術(shù)的合理欲望所支配,相信在預(yù)言此藝術(shù)未來(lái)的前景或是遺憾其過(guò)往的不足之前,應(yīng)該承認(rèn)其存在,重視其價(jià)值,連其中最卑劣之處也要予以尊重。現(xiàn)在是否要衡量一下我們這樣縱容的危害?這些沒(méi)教養(yǎng)的頑皮孩童,泥臉和臟兮兮的樣子引起了我們的同情,我們?cè)M麄兺饷爸プ约鹤畲篦攘Φ娘L(fēng)險(xiǎn),洗干凈自己的臉。羞愧難堪之下,我們放棄了對(duì)它的支持,直到它的完全清白最終讓所有眼睛睜開(kāi),而當(dāng)喬治·杜哈梅爾(Georges Duhamel)最近宣稱“電影應(yīng)該激發(fā)永恒的情感正如索福克勒斯在《安提戈涅》(Antigone)中所做的那樣”,我們不敢像以往那樣回應(yīng)他,說(shuō)電影的光輝正是在于它被稱為“當(dāng)下的藝術(shù)”;說(shuō)并非在哪出現(xiàn)代戲劇中,而是在黑幫電影中才能找到古典意義上的純粹的命運(yùn);說(shuō)只有銀幕上平庸而枯燥的語(yǔ)言才能賦予最平凡的事物史詩(shī)般的偉大形象,而幾個(gè)世紀(jì)來(lái)的文學(xué)都向往之至,卻無(wú)力達(dá)成;說(shuō)一種新的表達(dá)方式給予了我們重新審視藝術(shù)深度的任務(wù);說(shuō)很多糟糕的文學(xué)都曾被或?qū)⒈桓木幊蓛?yōu)秀的電影……

侯麥《秋天的故事》1998

然而,這種觀點(diǎn)從不怕缺少支持者,幾年來(lái),贊同者的人數(shù)超出了我們的預(yù)期,而如今反而是我們,發(fā)覺(jué)在推出這些觀點(diǎn)時(shí)無(wú)法不再感到一絲尷尬,仿佛正因?yàn)橹叭绱藷嵫序v,如今不得不采取最嚴(yán)肅的態(tài)度。甚至在為電影剝離曾殷切賦予它的所有優(yōu)勢(shì)時(shí),我們幾乎帶著極大的樂(lè)趣。我們幾乎將羅熱·萊昂阿特(Roger Leenhardt)的俏皮話視為口號(hào),即宣稱熱愛(ài)那些我們可以說(shuō)“這不是電影”的電影。魔鬼已經(jīng)在我們耳邊輕呼,電影的藝術(shù),這種我們竭盡全力保持其純粹性的藝術(shù),這種我們堅(jiān)持要謙卑地遵守所有規(guī)則的藝術(shù),這種我們畫(huà)出了邊界的領(lǐng)域,在其成熟的階段可以不再借用其他表達(dá)模式的領(lǐng)域,這種電影的藝術(shù),是不存在的,或者至少應(yīng)該承認(rèn)電影對(duì)于其他藝術(shù)的高度依賴,不是指繪畫(huà)和音樂(lè),而是它一直想劃清界限的藝術(shù)—文學(xué)和戲劇。

總之,我們最愛(ài)的幻象破滅了,電影并不能奇跡般地讓所有觀眾得到充分而切實(shí)的融合。在最精致和最平庸的觀眾中激起絕對(duì)相同的反應(yīng),也許是那些還未超越其古典階段的藝術(shù)的特權(quán)。這種在格里菲斯、斯約史特洛姆和最早的美國(guó)喜劇片的時(shí)代也許有可能的事情,如今似乎成了烏托邦般的妄想。

毫無(wú)疑問(wèn),高素養(yǎng)的觀眾和街區(qū)影院的觀眾對(duì)《犯罪河岸》(Quai des Orfèvres)的欣賞角度不同,前者會(huì)很認(rèn)真地表示對(duì)后者最喜愛(ài)的地方不屑一顧。一部電影的構(gòu)思和拍攝越來(lái)越多歸功于編劇、臺(tái)詞作者和導(dǎo)演,而他們堂而皇之地因這種虛偽的才能而自豪。“十多年以來(lái),電影的一切藝術(shù),在于對(duì)神話的捉弄。”安德烈·馬爾羅在1940年如是寫道。而我們想提出相反的觀點(diǎn),指出這種“捉弄”的可恥,任何商業(yè)局限似乎都無(wú)力為其正名。而我們憤怒地發(fā)現(xiàn),幾乎所有最好的電影中都存在一種認(rèn)知,導(dǎo)演甚至作者試圖表明,他們所創(chuàng)作的題材在某種連續(xù)劇或狗血?jiǎng)〉谋硐笾码[藏了某種價(jià)值。也許我們?nèi)绱藨嵟且驗(yàn)槲覀冏约阂蔡珮?lè)于被請(qǐng)去玩這種游戲,甚至自己主動(dòng)玩起來(lái)。這就解釋了那些差片對(duì)我們的吸引力,它們至少讓我們見(jiàn)識(shí)了大眾神話的原始狀態(tài)。如果我們不再明白為什么《吉爾達(dá)》(Gilda)沒(méi)有《夜之門》或《憤怒的葡萄》(The Grapes ofWrath)優(yōu)秀,被這些差片吸引也合情合理。

如果說(shuō)電影的優(yōu)勢(shì)地位在文學(xué)中引起了不小的價(jià)值顛覆,那么它帶來(lái)的困惑則更為巨大。很多作家皈依了這門新型宗教,為其小說(shuō)或電影撰稿的時(shí)候,便只從電影故事的遺產(chǎn)中汲取靈感。于是可以理解,面對(duì)近幾年最好的劇本,如《游戲規(guī)則》《偉大的安巴遜》和《布勞涅森林的女人們》,盲目熱愛(ài)美國(guó)小說(shuō)的影評(píng)家對(duì)其有所保留的方面為何不單是電影價(jià)值,還有文學(xué)價(jià)值。我們所倡導(dǎo)的是對(duì)傳統(tǒng)價(jià)值的回歸嗎?如果我們不怕承認(rèn)自己出于良心購(gòu)買的海明威或斯坦貝克的作品,放在書(shū)架上兩三年都原封不動(dòng),是因?yàn)橄胍宰羁斓乃俣雀鎰e已經(jīng)不屬于我們的時(shí)代。我們已經(jīng)不再同長(zhǎng)輩一樣喜愛(ài)直覺(jué)或暴力的展示,為何要掩飾?復(fù)雜性的負(fù)擔(dān)雖然沉重,但不至于讓我們放棄關(guān)注除了最基礎(chǔ)的感官寫照之外的事物。美國(guó)電影里的“神奇小子”、西部電影中勇敢的騎手、黑幫電影中的莽漢、喜劇中純真而微笑著的迪茲先生或史密斯先生,我們?cè)僖矡o(wú)法完全理解這些形象所長(zhǎng)久享有的威望,而假如黑色電影中的馬洛或斯佩德仍然對(duì)我們具有魅力,那也是因?yàn)楹喔トR·鮑嘉(Humphrey Bogart)所創(chuàng)造的復(fù)雜性。另外值得注意的是,我們所偏愛(ài)的那些導(dǎo)演,如希區(qū)柯克、威爾斯、布列松都偏好奢華的布景和注重言行舉止的禮節(jié)。我們的品位變化絲毫不是輕視大眾藝術(shù),后者只是被我們暫時(shí)疏遠(yuǎn)。它死于我們的過(guò)度關(guān)注,那個(gè)時(shí)代,文學(xué)的失敗者為廣播音樂(lè)寫歌詞,為周刊畫(huà)報(bào)寫連載小說(shuō),或?yàn)橥韴?bào)寫社會(huì)新聞專欄,對(duì)之后的一代來(lái)說(shuō)也許從不荒謬,只不過(guò)不夠高雅罷了。

電影《哈姆雷特》 (1948)

而導(dǎo)演的新任務(wù)難道是改編19世紀(jì)小說(shuō)家或是戲劇家的作品嗎?改編的合理性僅僅在于向我們證實(shí),并非《哈姆雷特》或《卡拉馬佐夫兄弟》在成文前便已經(jīng)是電影,而是電影可以成為莎士比亞或陀思妥耶夫斯基那樣的作品。也就是說(shuō),它不再成為它自己,我們毫不掩飾承認(rèn)文學(xué)優(yōu)先地位帶來(lái)的收獲和危機(jī),指責(zé)《殘花淚》不過(guò)是糟糕的情節(jié)劇對(duì)我們來(lái)說(shuō)已經(jīng)不合時(shí)宜,正如感嘆5世紀(jì)的希臘雕像缺乏心理張力一樣奇怪。基本情感的表達(dá)是格里菲斯藝術(shù)魅力的重要成分,他的作品屬于純粹的導(dǎo)演攝制藝術(shù),而不是話語(yǔ)或劇情的藝術(shù)。1925年的先鋒電影,企望保留電影區(qū)別于文學(xué)、繪畫(huà)或音樂(lè)的純粹性,將其限制為拍攝對(duì)象的“表演”也許不無(wú)道理,無(wú)論這對(duì)象是有生命的人、風(fēng)景、物件或抽象的線條。

但職業(yè)導(dǎo)演們被一種弱勢(shì)的情結(jié)所困擾,于是想完成其他藝術(shù)的挑戰(zhàn),以作為證明他們優(yōu)勢(shì)地位的切實(shí)標(biāo)志,然而他們很晚才意識(shí)到,在藝術(shù)上達(dá)成這種急速發(fā)展,去講述故事,或安排一句話的節(jié)奏,需要付出多大的代價(jià)。于是,他們?cè)诩糨嫾夹g(shù)上的雕琢推敲并非為了發(fā)展電影自身的技法,而更多是讓這門新興藝術(shù)的風(fēng)格去迎合文學(xué)或音樂(lè)的普遍創(chuàng)作規(guī)律。一旦接受了服從于外界標(biāo)準(zhǔn)的事實(shí),面對(duì)缺乏創(chuàng)意的指責(zé)便永遠(yuǎn)失去了反駁的能力,而長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)蒙太奇效果的濫用,引起越來(lái)越多的負(fù)面反響,足以證實(shí)印象派電影的失敗,既無(wú)法保留鏡頭的表現(xiàn)力(拍成了簡(jiǎn)單的圖像),也無(wú)法達(dá)到其向往的抽象度。

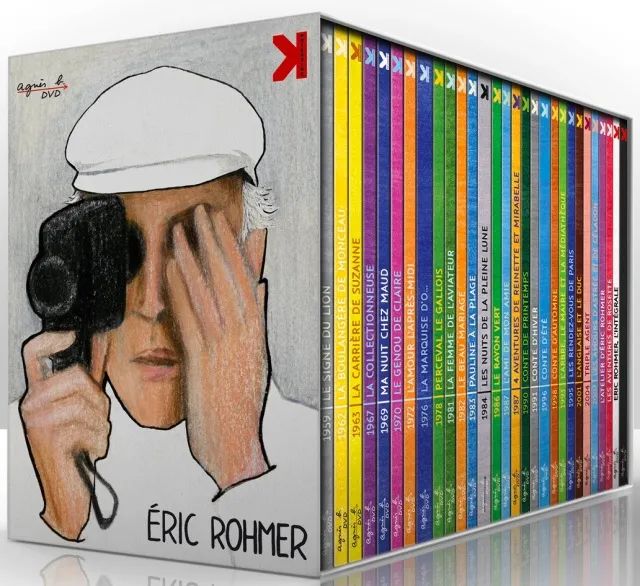

候麥電影作品集

由于電影主動(dòng)妥協(xié),失去了其純粹性,便失去了用自己的模子重塑所有取自其他藝術(shù)的材料的權(quán)力。我們毫不掩飾我們樂(lè)于看到導(dǎo)演和作家的雙重失望,導(dǎo)演不得不每天從精心完善的器械上拆下新的構(gòu)件,而剛剛認(rèn)可電影的作家則承認(rèn)其困擾于電影看起來(lái)過(guò)于簡(jiǎn)單的表現(xiàn)機(jī)制。但只是將電影拘留受審是不夠的,我們的憤怒仍然沒(méi)有得到發(fā)泄,我們開(kāi)始質(zhì)疑電影藝術(shù)中同樣核心的另一元素,其重要性可以類同詞匯之于語(yǔ)言,音符之于旋律。不足為奇的是,我們不再回想得起當(dāng)坐在座位上,放映廳開(kāi)始變暗,屏幕開(kāi)始有動(dòng)靜的時(shí)候那種奇異的愉悅。當(dāng)我們想到那些人物,那些世界最豐富的樣貌出現(xiàn)于這個(gè)矩形方框內(nèi)的那一刻,都奇跡般地罩上了一種令人安心的親切感,那種蔓延在心頭的溫柔靜謐,如今卻讓我們多少感到有些難為情。我們期待這電影鏡頭玄妙的內(nèi)在轉(zhuǎn)化力,即使是在最客觀的紀(jì)錄片中,也會(huì)將其簡(jiǎn)單記錄的內(nèi)容、那些現(xiàn)實(shí)世界原料的片段,按照其比例和視角進(jìn)行縮減和變形。我們渴望消滅成就電影藝術(shù)的最后傳統(tǒng),并向往一種完美的假象,即電影可以還原事物真實(shí)的色彩和形狀,精確重建一個(gè)物質(zhì)世界。

我們不再遺憾這些通過(guò)危險(xiǎn)手段顯現(xiàn)出來(lái)的世界碎片難以控制,無(wú)法整合為連貫的一體去符合我們的思維,并以黃金比例的固定規(guī)則來(lái)展現(xiàn)結(jié)構(gòu);而是開(kāi)始羨慕未來(lái)電影人的任務(wù),他們不需要為圖像塑造或剪輯慣例而做出犧牲,也不再力求創(chuàng)造讓觀眾自始至終都體驗(yàn)到的現(xiàn)實(shí)感,而是遠(yuǎn)離令人迷惑的可視世界,就像默片時(shí)代早期一樣,但方式更為微妙——我們的注意力轉(zhuǎn)向了演員的表演本身,在其對(duì)話的繁茂文本中,在他們的模仿姿態(tài)、手勢(shì)和移動(dòng)中,新語(yǔ)言的脈絡(luò)被編織而成。電影風(fēng)格的進(jìn)一步精簡(jiǎn)不再是不可能的,其所借鑒的對(duì)象并非過(guò)度關(guān)注觀眾現(xiàn)場(chǎng)反應(yīng)的戲劇,而是唯一和電影一樣同時(shí)包含導(dǎo)演和書(shū)寫的藝術(shù)—小說(shuō)。巴爾扎克或陀思妥耶夫斯基的小說(shuō)對(duì)精致表達(dá)的輕蔑,足以說(shuō)明構(gòu)成一部小說(shuō)的不是詞語(yǔ),而是世界的生靈和事物,明天的導(dǎo)演或作者將會(huì)因?yàn)槟軓恼鎸?shí)世界的質(zhì)料中找到自己的風(fēng)格而無(wú)比歡欣。

我們急切的心情已然按捺不住,想看到這些技術(shù)的變革,而我們剛剛才怯懦退出的那個(gè)忠實(shí)者的圈子,其平靜已經(jīng)被這些變革的前景所打破。

原標(biāo)題:《拍出人間四季的侯麥,變身影評(píng)人時(shí)會(huì)如何犀利評(píng)價(jià)同行|此刻夜讀》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司