- +1

匠藝研究丨當代核雕三十年

原作者:袁牧

注意!!!未經授權不得轉載!!!

核雕,雖然曾經只是指掌之間不登大雅之堂的“奇巧”玩物,但和其他“玩物”相比,而今堪稱 “國寶”。

當代 大釗《赤壁游舟》

稱核雕為“國寶”,并不是妄自尊大,而是因為除了德國德累斯頓珍寶館里展出的一顆上個世紀由德國人在櫻桃核上創作的微雕和波蘭波茲南皇家城堡博物館里展出的一顆橄欖核雕外,到目前為止,本人尚未發現其他國家和地區有人進行過果核雕刻。有趣的是,上述兩件核雕作品,德國的櫻桃核雕刻并非只是為了藝術審美而創作,主要卻是為了展示微型雕刻工藝。而波蘭波茲南皇家城堡博物館里展出的核雕,從其展品標簽的說明中得知,它還是1900來自中國的無名氏作品。

波蘭波茲南皇家博物館藏核雕

從有限的史料中我們得知,最早的核雕大約誕生在明代的中期,我們在中學課本中讀到的《核舟記》中記載的核雕,已經相當成熟和精美了。

核雕最初的誕生自然離不開驅災辟邪招祥納福的功利性目的。但是,在長期的發展過程中,其原初的去災納福功用慢慢被觀賞性所取代。這從明代幾篇記載核雕的文章都不約而同地記述了“核舟”這一題材中就可見端倪。最初 “渡越苦海”的信符性質的“核舟”到了明代中期以后就慢慢轉變為以觀賞為目的的“東坡泛舟”內容了。

《赤壁游舟》局部

當代核雕賞玩之風的興起,也就三十年左右的時間,相對于五百多年的核雕清賞把玩歷史而言,可謂彈指之間。三十年的時間雖然不長,但對核雕這一獨特的藝術形態來說,卻是一個巨大的裂變期。當代核雕從式微到復興,從傳承到創新,從悅目到賞心的更替轉換,無不踏著時代的節奏而變幻。

上個世紀末,當蘇州舟山的核雕藝農們拿著自己雕刻的核雕作品南下廣州,北上京津推銷自己產品的時候,市場上還很少有人知道這是什么玩意兒。核雕重新進入人們的視野,多虧了他們不厭其煩一遍又一遍地用魏學洢的《核舟記》當教材,為市場做著核雕知識的宣傳普及工作。

當代 郭普《茶馬古道》

本世紀最初幾年,核雕迎來了從未有過的爆發式增長。那個時候,嗅覺靈敏的商家們尋藤摸瓜找到了蘇州一個位于太湖之濱的小村莊舟山,挨家挨戶地收貨訂貨。那時村子里面家家戶戶都在做核雕。火爆的市場產生了強大的磁鐵效應,吸引了來自周邊村莊甚至全國各地雕刻藝人的加入。一時間,村子里面人頭攢動,賣貨的、買貨的熙來攘往,做包裝的,送快遞的忙忙碌碌。走進村子,聽到的只有“沙沙”的雕刻之聲,看到的則是在一片琳瑯滿目的核雕招牌下面熙來攘往做買賣的人群。

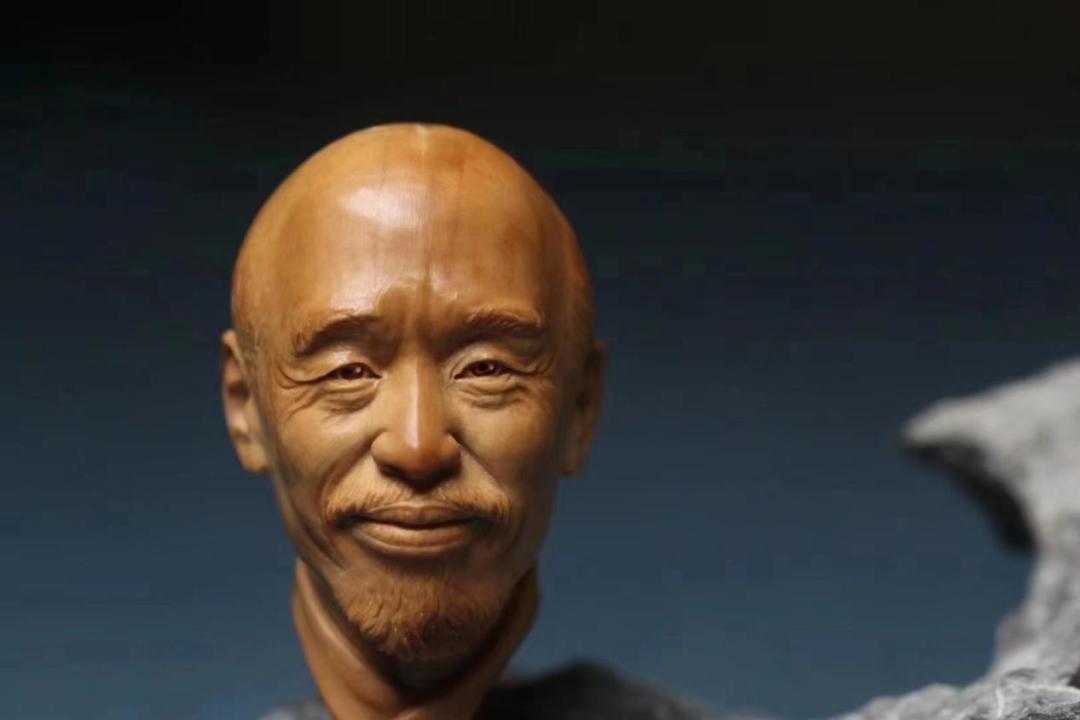

當代 張冬《高僧像》

巨大的市場需求和生產力嚴重不足的供需矛盾促進了生產方式的轉換,當蘇州舟山村的核雕生產規模無法保證市場需求時,代工便應運而生了。素有“木雕之鄉”美譽的浙江東陽,不僅有著龐大的雕刻師隊伍和精湛的木雕技藝,還有一套手工作坊的現代化生產和科學管理的流程。核雕一旦在那里落戶,就成了現代化手工生產流水線上的雕刻產品。

生產方式的改變在提高工作效率的同時,也在解體傳統工藝。尤其是“電腦數碼雕刻”技術的運用,不僅僅割裂了傳承了五六百年的核雕技藝,而是徹底瓦解了建立在傳統雕刻技藝之上的價值體系和審美標準。

在本世紀初的幾年中,以橄欖核為載體的羅漢頭和其他諸如八仙、觀音、鐘馗、關羽、綠度母等傳統宗教和歷史人物題材為主體的蘇式核雕曾經風靡全國。在經過了一波爆發式的增長之后,橄欖核雕慢慢由蘇州向周邊地區擴散,雕刻題材也有所拓展,一些歷史故事、風物景觀、蔬果草蟲也成了核雕的表現主題。

當代 王蒙《九世同堂》

隨著核雕市場的逐步擴大,果核雕刻師的隊伍不再局限于傳統的民間藝人,那些接受過學院造型科班訓練的年輕一代核雕師,甚至那些從事雕塑的專業藝術家們也投身其中。他們受教育的程度,文化背景和思考問題的方式都與老一輩核雕師們完全不同,不僅有扎實的塑形能力,獨特的觀察和表現方法,還有不受傳統觀念羈絆的創作理念。

當代 祝銀偉《聽禪》

在題材上,他們不以尋常而不為,生活中熟視無睹的東西都是好題材。那些傳統核雕從未涉及的諸如禪思哲理、生活場景等方面的題材都成了他們表現的主體,即使是傳統宗教、歷史人物題材,他們也能用新的形式賦予全新的釋義。

在表現手法上,西方雕塑的表現手法在他們的作品上總能隱約可見,傳統蘇式核雕的線性表現方法變成了體面塑形。在整體藝術效果的把握上,受過素描和雕塑訓練的他們比較注重虛實關系的處理,更加在意于主體部分具體細節的刻畫,而弱化非主體的次要部分。值得關注的是那些栩栩如生的人物肖像作品,方寸之內神情并茂,五官之間眉目傳情,可謂開時代核雕之新貌。

當代 希早《高士》

在當下核雕師隊伍中,有相當一部分核雕師既非傳承,也沒有接受過正規的學院科班造型訓練,而是由其他雕刻類型,如磚雕、石雕、木雕、竹刻等領域轉行而來。正是由于這些從事其他雕刻的雕刻師們的加入,才極大地豐富了核雕的題材內容、形式樣式和表現手法。

在雕刻手法和表現形式上,木雕中常常運用的多景別構圖方法,多層次處理手法被移植到了核雕之上;竹刻中的陰刻和薄意雕刻也豐富了核雕的表現手法。尤其引人注目的是,核雕不再只是以寫實獨步天下。那些變形夸張的造型和大刀闊斧的寫意表現手法同樣意趣盎然。在雕刻載體上,也不再局限于傳統的桃核和橄欖核,杏核、核桃,甚是松子都成了雕刻的載體,極大地豐富了核雕的藝術表現力。

原標題:《匠藝研究丨當代核雕三十年》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司