- +1

道德教育的“做”與“不做”

? 肖楠楠 | 上海師范大學(xué)教育學(xué)院

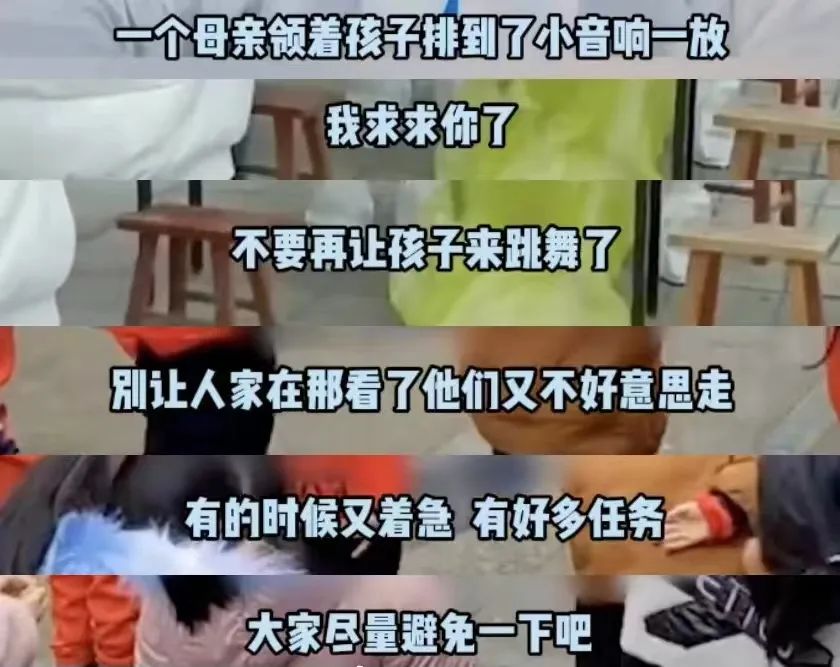

【導(dǎo)讀】近日多地疫情出現(xiàn)反彈,一線人員工作量驟然加大。在此背景下,學(xué)生們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)上為醫(yī)護(hù)人員獻(xiàn)舞感恩,悄然成為熱潮。但有很多評(píng)論指出,原本偶爾的自發(fā)獻(xiàn)舞,越來(lái)越變成有組織的集體獻(xiàn)舞,似有攀比變味趨勢(shì),“既干擾醫(yī)護(hù)工作又影響他們休息”,道德教育也滑向形式主義。

“形式感恩”何以盛行?本文從學(xué)校道德教育切入,提供了一種分析視角。文章指出,現(xiàn)階段道德教育中,有些教師往往替學(xué)生選擇做什么,替學(xué)生決定怎樣去做,最后對(duì)其結(jié)果進(jìn)行評(píng)判。這種一手包辦基于一個(gè)假設(shè),即教育是一種操作的藝術(shù),其試圖在一個(gè)“凈化”了的環(huán)境中教育學(xué)生,真善美教育變成灌輸,道德教育也變成對(duì)命令的服從,從而助長(zhǎng)道德教育的形式主義之風(fēng)。作者認(rèn)為,教育者不一定什么都做、什么都管,道德教育也不應(yīng)拔苗助長(zhǎng),以褻瀆道德的方式來(lái)“滿足”道德的要求,而應(yīng)有選擇性地“不做”。正如一個(gè)農(nóng)民對(duì)待農(nóng)作物的態(tài)度一樣,教育也需要“靜待結(jié)果”,明白受教育者能自然而然的生成道德。道德的形成是需要付諸實(shí)踐的,而不僅僅依賴(lài)道德教化。理順這一點(diǎn),教師會(huì)對(duì)自己在教育中應(yīng)該扮演什么樣的角色,有全新的思考和認(rèn)識(shí),也可以真正地在“不做”中實(shí)現(xiàn)做的作用和價(jià)值。

本文原載《基礎(chǔ)教育》2015年第1期,原標(biāo)題為《道德教育中教師“不做”的邏輯》,僅代表作者觀點(diǎn),供諸君參考。

道德教育中教師“不做”的邏輯

韓愈在《師說(shuō)》中寫(xiě)到:“師者,所以傳道授業(yè)解惑也。”“傳道”“授業(yè)”“解惑”是教師的三個(gè)職責(zé):“傳道”,傳播做人的方法,教學(xué)生如何做人;“授業(yè)”,傳授基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能;“解惑”,解決學(xué)生疑惑、不明白不理解的問(wèn)題。其中,“傳道”是第一位的,也是最基本的。道德教育的重點(diǎn)是培養(yǎng)“有道德的人”——學(xué)生德性的塑造,即所謂的“傳道”。如何“傳道”呢?現(xiàn)階段的道德教育中,有些教師往往要替學(xué)生選擇做什么,替學(xué)生決定怎樣去做,最后對(duì)其結(jié)果進(jìn)行評(píng)判,一切都是教師在一手包辦。問(wèn)題也就出現(xiàn)了,那些不應(yīng)該做的事情反而阻礙了學(xué)生的成長(zhǎng)。

筆者針對(duì)現(xiàn)在的教育不當(dāng)或教育過(guò)度的糾偏而提出“不做”,“不做”并不是意味著完全放棄做,而是教師不該做的時(shí)候不做,而不是該做的時(shí)候不做,即選擇性地“不做”,實(shí)質(zhì)上是有意識(shí)的行為。教師的“不做”應(yīng)是不干擾、不干預(yù)、不破壞、不中斷學(xué)生道德發(fā)展的身心發(fā)展規(guī)律,是積極的“不做”,而不是不作為,不行動(dòng)。

▍“做”的太多

目前學(xué)校道德教育普遍存在實(shí)效性差的現(xiàn)象,造成這種現(xiàn)象的原因極為復(fù)雜,但是根本原因在于我們目前對(duì)道德教育本質(zhì)、目標(biāo)、原則、方法的認(rèn)識(shí)有偏差。

(一)將教育歸屬于操作的藝術(shù)——塑造的太多

美國(guó)教育哲學(xué)家艾德勒(Mortimer Jerome Adler)認(rèn)為,人類(lèi)所有的活動(dòng)中存在兩種藝術(shù):一種是操作的藝術(shù)(OperationArt),一種是合作的藝術(shù)(Cooperation Art)。工業(yè)生產(chǎn)是典型的操作的藝術(shù),我們所看到的一切工業(yè)產(chǎn)品,全部是人造的結(jié)果,即人按照一定的順序,對(duì)沒(méi)有生命力的、沒(méi)有主體意識(shí)的對(duì)象進(jìn)行加工改造。教育的最大悲哀、最大的問(wèn)題,是要克服一個(gè)很?chē)?yán)重的傾向,就是把教育工作當(dāng)作一種操作的藝術(shù),將學(xué)生看成沒(méi)有生命的原始材料,當(dāng)作被動(dòng)的改造對(duì)象,按照教師認(rèn)為正確的固定模式進(jìn)行加工,通過(guò)講授、提問(wèn)、回答、做練習(xí)等傳統(tǒng)模式,流水線式地制造成批標(biāo)準(zhǔn)化、同一性,認(rèn)識(shí)高度趨同的“成品學(xué)生”。這完全是人造的過(guò)程,按照人的設(shè)想去設(shè)計(jì)結(jié)果。我們動(dòng)不動(dòng)就標(biāo)榜培養(yǎng)人、塑造人,這本身就是教師的自大化。真正的教育工作是一種合作的藝術(shù),是一項(xiàng)互動(dòng)的工程,需要老師和學(xué)生共同來(lái)完成,缺少任何一方都沒(méi)法進(jìn)行,老師和學(xué)生在教學(xué)過(guò)程明確學(xué)習(xí)需要達(dá)到的目標(biāo),扮演好自己的角色,在互動(dòng)中完成彼此應(yīng)承擔(dān)的任務(wù),實(shí)現(xiàn)教育效果的最大化,將教育這項(xiàng)工程完成好,道德教育正是如此。這就是說(shuō),人不能制造發(fā)展,就像盛開(kāi)的鮮花,它不是你人造的結(jié)果。盡管我們的工作可以改變它的生長(zhǎng),甚至改變它的性能,但就它的發(fā)展來(lái)說(shuō),完全是一個(gè)自然的過(guò)程。我們?cè)谟行╊I(lǐng)域往往懂得尊重自然的力量,比如美術(shù)教育要選拔苗子,體育也要選拔苗子,唯獨(dú)在我們普通教育里面,我們最自大,主觀認(rèn)為只要是人,就能被塑造成我們想要的樣子。塑造人、蔑視自然,這個(gè)想法恰恰是我們?cè)跇?gòu)建教育理想方面存在的問(wèn)題。既然人的發(fā)展是一個(gè)自然的過(guò)程,你亂來(lái)可能要壞事。在不需要施肥的時(shí)候,你拼命施肥,在不需要澆水的時(shí)候,你把水澆得很足,這只能阻礙它的發(fā)展。塑造的太多是由于我們?nèi)狈?duì)德育的思考——能干什么,不能干什么。人的發(fā)展是一個(gè)自然的過(guò)程,德育應(yīng)遵循自然,將其看成是一門(mén)合作的藝術(shù),需要教師做的是給學(xué)生創(chuàng)造條件,給予學(xué)生自由而全面發(fā)展的空間。

(面對(duì)近期“萌娃獻(xiàn)舞”的熱潮,有醫(yī)護(hù)人員錄視頻表示覺(jué)得負(fù)擔(dān))

(二)無(wú)視學(xué)生的個(gè)體主體性——灌輸?shù)奶?/p>

無(wú)視個(gè)體主體性是學(xué)校道德教育實(shí)效低下的重要原因之一,其典型表現(xiàn)為沒(méi)有將有爭(zhēng)議的問(wèn)題、尖銳的社會(huì)矛盾、敏感的價(jià)值問(wèn)題以及教師個(gè)人真實(shí)的想法在教學(xué)中展示給學(xué)生,讓其接受。現(xiàn)行品德教育方法選擇上不尊重受教育者的要求,剝奪其自主選擇和解決問(wèn)題的權(quán)力,強(qiáng)制學(xué)生按照成人的要求去做,完全忽視了品德教育的個(gè)性化特點(diǎn),這恐怕就是現(xiàn)行德育實(shí)效性不高的重要原因之一。為此,教育者應(yīng)該反思,盲目地、簡(jiǎn)單地從社會(huì)的立場(chǎng)對(duì)學(xué)生提出種種要求,讓他們按照社會(huì)和成人設(shè)計(jì)的路線走,仍然只會(huì)事倍功半,只能是灌輸而已。在道德教育過(guò)程中,往往把“禁止”“防堵”作為立足點(diǎn),忽視學(xué)生的主體地位和主體性的發(fā)展,學(xué)生受到來(lái)自多方面不應(yīng)有的限制和束縛,個(gè)性差異、獨(dú)立人格得不到應(yīng)有的尊重。這種無(wú)視主體性的道德教育培養(yǎng)出來(lái)的人大多數(shù)表現(xiàn)為缺乏獨(dú)立性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,缺乏自主自律能力,缺乏進(jìn)取精神,害怕問(wèn)題和回避矛盾,缺乏責(zé)任能力和主動(dòng)參與能力,表現(xiàn)出盲目從眾和循規(guī)蹈矩。道德教育應(yīng)以學(xué)生主體性道德人格的確立為目標(biāo),拒斥強(qiáng)制、灌輸和懲罰,實(shí)現(xiàn)向主體性道德人格教育的轉(zhuǎn)向,進(jìn)而使整個(gè)教育獲得與時(shí)代精神相一致的品性與意蘊(yùn)。

(三)過(guò)度糾偏——“凈化”的太多

當(dāng)前教育者,片面理解正面教育原則,把正面教育原則等同于真善美教育,在道德教育過(guò)程中過(guò)度糾偏。在教育實(shí)踐中,一方面努力使教育“無(wú)菌化”,積極排斥假丑惡,消極回避假丑惡;另一方面又漠視校園內(nèi)的假丑惡,消極對(duì)待社會(huì)假丑惡對(duì)學(xué)生發(fā)展的影響。人們總是企圖在一個(gè)“凈化”了的環(huán)境中教育學(xué)生,理由是學(xué)生缺乏免疫力,是為了對(duì)學(xué)生的成長(zhǎng)負(fù)責(zé)。但問(wèn)題是:既然學(xué)生缺乏判別是非的能力,那么不應(yīng)該用教育來(lái)促進(jìn)這種能力的發(fā)展嗎?如果離開(kāi)了社會(huì)問(wèn)題和矛盾,學(xué)生總是接受那些“永遠(yuǎn)正確”的思想觀念,學(xué)生辨別是非的能力能很好地發(fā)展嗎?回避社會(huì)矛盾和問(wèn)題,掩蓋社會(huì)生活中假丑惡等陰暗面,它就割斷了道德教育與生活世界的聯(lián)系。在與生活世界缺乏聯(lián)系的道德教育中,由于過(guò)度的糾偏導(dǎo)致對(duì)道德教育環(huán)境過(guò)度地“凈化”,真善美教育也變成了灌輸,灌輸?shù)慕Y(jié)果導(dǎo)致學(xué)生對(duì)道德教育的抵抗,同時(shí)學(xué)生也缺乏辨別善惡假丑、抵制善惡假丑和自我保護(hù)的能力,也剝奪了學(xué)生自由發(fā)展的空間。

(四)將道德教育誤解為積極的行為——強(qiáng)制的太多

在以往的道德教育中,我們所采取的主要手段和形式是說(shuō)教,其原因在于我們總是從肯定的意義上發(fā)布人應(yīng)該如何的道德命令,總將道德教育看作是積極的行為。通過(guò)說(shuō)教的道德教育總是從肯定的意義上去發(fā)布人應(yīng)該如何的道德命令,強(qiáng)制人們?nèi)シ摹N覀兪欠裣脒^(guò)道德教育的宗旨是什么呢?其宗旨應(yīng)是為受教育者提供道德選擇——何種行動(dòng)具有道德意義,何種品質(zhì)在道德上是好的。在提供道德選擇機(jī)會(huì)的前提下,讓受教育者通過(guò)最大限度開(kāi)發(fā)自己的潛能、完善自己的道德人格來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的全面發(fā)展。道德教育不是教師發(fā)布道德命令,學(xué)生執(zhí)行的活動(dòng)過(guò)程,教師應(yīng)在一定程度上放手,給學(xué)生辨別、選擇、行動(dòng)的空間,而不是一味地通過(guò)說(shuō)教的手段向?qū)W生發(fā)布道德命令,強(qiáng)制學(xué)生履行其發(fā)布的道德命令。

▍什么都要“做”的誤區(qū)

現(xiàn)階段的道德教育中,塑造的太多,灌輸?shù)奶啵瑑艋奶啵瑥?qiáng)制的太多,教師往往要替學(xué)生選擇做什么,替學(xué)生決定怎樣去做,最后對(duì)其結(jié)果進(jìn)行評(píng)判,一切都是教師在一手包辦。在這些事情中,有些是教師應(yīng)該參與的,有些則不盡然。那些不應(yīng)該做的事情反而帶來(lái)了諸多不良的影響(如:加重了教師的負(fù)擔(dān),引發(fā)了過(guò)度教育、不當(dāng)?shù)慕逃葐?wèn)題),阻礙了學(xué)生的成長(zhǎng),助長(zhǎng)了道德教育中的形式主義作風(fēng)。

教師什么都要做,什么都要管是有其淵源的。教育界經(jīng)常出現(xiàn)兩個(gè)錯(cuò)誤的觀點(diǎn)。

第一個(gè)觀點(diǎn)是:每當(dāng)學(xué)生出現(xiàn)什么問(wèn)題,或者遇到什么問(wèn)題,我們的教師往往會(huì)說(shuō)要通過(guò)教育的方式來(lái)處理,好像什么都需要教,什么問(wèn)題都可以通過(guò)教育的方式來(lái)解決。

第二個(gè)觀點(diǎn)是:不管什么內(nèi)容,我們都要教,而且所使用的都是理性的方法。以上兩個(gè)錯(cuò)誤的觀點(diǎn)在教師隊(duì)伍中很盛行,已是約定俗成的規(guī)約,教師也默然接受。

第一個(gè)觀點(diǎn)是不成立的,由于對(duì)以下三方面的認(rèn)識(shí)不到位,給這個(gè)觀點(diǎn)提供了滋生的土壤。首先,對(duì)教育對(duì)象的認(rèn)識(shí)不到位。作為教育對(duì)象的人具有特殊性,不管是在生活、學(xué)習(xí)還是工作中,有一些東西是不需要教的,如人具有的與生俱來(lái)的生存本能,不能言傳只能意會(huì)的技能,無(wú)師自通的東西。其次,對(duì)教學(xué)內(nèi)容的認(rèn)識(shí)不到位。人為了適應(yīng)社會(huì)生活,除了不用教無(wú)師自通的先天具有的東西之外,還有些東西是需要通過(guò)教來(lái)獲得的。最后,對(duì)教的作用認(rèn)識(shí)不到位。對(duì)于一個(gè)人的成長(zhǎng)和發(fā)展來(lái)說(shuō),教的作用是有限的。學(xué)校教育是為學(xué)生走向社會(huì)和以后的生活奠定基石,埋下伏筆而已。學(xué)生是自己學(xué)會(huì)的,而不是教師教會(huì)的。現(xiàn)在的教是為了以后的不教,教是為了促進(jìn)學(xué),教是學(xué)的催化劑。

第二個(gè)觀點(diǎn)也是站不住腳的,之所以會(huì)如此盛行,是因?yàn)橛美硇缘摹⒅v道理的方法教易于掌握,有一定的程序可供教師參考,新老師容易掌握,老教師用得順手,特別是對(duì)于一些老教師,這些也形成了習(xí)慣。教育是為了促進(jìn)人的全面發(fā)展,要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),什么東西都要用理性的方法來(lái)教,什么東西都要用說(shuō)理的方法來(lái)教肯定是行不通的,在情感目標(biāo)方面用理性的方法反而會(huì)起反作用。

▍“做”與“不做”的辯證法

教育實(shí)踐中,教師的“做”與“不做”是相輔相成、辯證統(tǒng)一的。在道德教育中,許多教師對(duì)“做”與“不做”的辯證關(guān)系認(rèn)識(shí)不清。“不做”并不意味著完全放棄做,“不做”是針對(duì)現(xiàn)在的教育不當(dāng)或教育過(guò)度的糾偏。“不做”不是教師做不了,而是“不做”比做更好。“不做”可以分成兩種情況:積極的和消極的。新課程改革進(jìn)行過(guò)程中,教師的“做”的活動(dòng)是占主要地位的,而且工作量也很大。教師身上的擔(dān)子很重,一心只撲在學(xué)校測(cè)評(píng)和量化的事情上面,有些教師為了圖個(gè)清靜,對(duì)于有些事情置之不理或者是視而不見(jiàn),忽視了可以進(jìn)行道德教育的情境,這屬于消極的“不做”。在教育實(shí)踐中,教師的“做”與“不做”都是為了學(xué)生的發(fā)展,能激活學(xué)生內(nèi)在需求的道德教育就是有效的道德教育。

道德教育中教師的“不做”應(yīng)是不干擾、不干預(yù)、不破壞、不中斷學(xué)生道德發(fā)展的身心發(fā)展規(guī)律,這是積極的“不做”,而不是不作為,不行動(dòng)。根據(jù)教師教育教學(xué)實(shí)踐的受動(dòng)性,要求根據(jù)學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律和道德形成規(guī)律,創(chuàng)造條件,引導(dǎo)、支撐學(xué)生道德的形成過(guò)程。教師教育教學(xué)實(shí)踐的受動(dòng)性,要求根據(jù)學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律開(kāi)展豐富有效的教育教學(xué)指導(dǎo)的同時(shí),不做違背學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律的事;遵從教育實(shí)踐邏輯本性、學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律和認(rèn)識(shí)規(guī)律、學(xué)生自身的各種條件、教師與學(xué)生之間客觀存在的主客體關(guān)系,教師要順性而為、順事而為、順勢(shì)而為;教育教學(xué)實(shí)踐受動(dòng)性所要求的“不做”是積極意義上的“不做”,是教師不該做的時(shí)候不做,而不是該做的時(shí)候不做,即選擇性地“不做”,實(shí)質(zhì)上是有意識(shí)的行為。

人是能力與局限的共生,人應(yīng)不斷反思如何根據(jù)整體善的目的和要求,既要最大程度發(fā)揮行為能力,又盡可能合理地引導(dǎo)和實(shí)踐道德能力。從積極意義上講,這一原則要求,行為者要充分意識(shí)到各種關(guān)系賦予其道德行動(dòng)的可能性,并對(duì)之進(jìn)行綜合分析與平衡,進(jìn)而采取積極行動(dòng);從消極的意義上講,這一原則要求行為者在復(fù)雜多變的關(guān)系網(wǎng)中,全面合理地分析和把握各種關(guān)系的限制與要求,由此將能動(dòng)地發(fā)揮控制在最佳合理限度之內(nèi)而有所不為。人是有限的行動(dòng)者,應(yīng)當(dāng)始終思考并把握積極“行為”與必要“不為”(non-action)之間合理的張力,使有意識(shí)、有目的的行為成為有利于抑制和減少對(duì)社會(huì)秩序和自然生態(tài)秩序破壞性的干預(yù)行為。

▍道德教育中“不做”的邏輯

為了滿足自己的能力需要,或者提高人類(lèi)能力以滿足道德要求的需要,人類(lèi)往往會(huì)無(wú)視自己的局限,過(guò)高估計(jì)自己的道德能力而采取強(qiáng)制性行為,或者拔苗助長(zhǎng),以褻瀆道德的方式來(lái)“滿足”道德的要求。筆者從宏觀層面——教育的邏輯、中觀層面——學(xué)科的邏輯、微觀層面——教師與學(xué)生的邏輯三個(gè)層面為道德教育中的“不做”提供依據(jù)。

(一)教育的邏輯

在教育研究中,不同的學(xué)者對(duì)教育有不同的界定,教育究竟是什么,即對(duì)教育本身的思考——教育的本質(zhì)、過(guò)程與走向等。這也是我們進(jìn)行教育的依據(jù),是不可回避的根源性問(wèn)題。

教育是農(nóng)業(yè)式的活動(dòng),揭示了教育的本質(zhì)。把教育比作“農(nóng)業(yè)”,教師教學(xué)如同農(nóng)民種莊稼,沒(méi)有農(nóng)民的勞動(dòng),大自然天然地生長(zhǎng)農(nóng)作物,農(nóng)民所能做的只是澆水、捉蟲(chóng),讓農(nóng)作物生長(zhǎng)得更好而已。學(xué)生學(xué)習(xí)的發(fā)生,教師不是絕對(duì)的條件。有了教師,學(xué)生可以學(xué)習(xí)得更好;沒(méi)有教師,學(xué)生也可以學(xué)習(xí)。第一位的是學(xué)生的學(xué),而不是教師的教。所謂教育,就是把人固有的本質(zhì)力量引發(fā)出來(lái)。學(xué)校能做的不是“教”學(xué)生如何創(chuàng)造,而是“讓”學(xué)生創(chuàng)造。所謂“讓”,主要是指教師應(yīng)該鼓勵(lì)、認(rèn)可學(xué)生在創(chuàng)造活動(dòng)時(shí)的自由想象甚至想入非非,應(yīng)該為學(xué)生的創(chuàng)造活動(dòng)提供必要的條件。就學(xué)生創(chuàng)造精神、創(chuàng)造能力的發(fā)展而言,不妨礙、不壓制、不打擊,就是“培養(yǎng)”。這正如一個(gè)農(nóng)民對(duì)待農(nóng)作物的態(tài)度一樣。也正如我們常說(shuō)的“保護(hù)環(huán)境”一樣,所謂的“保護(hù)環(huán)境”,就其本質(zhì)不是去“做”一些保護(hù)的行為,而是“不做”破壞的行為。

教育的過(guò)程應(yīng)該追求的是結(jié)果之道而非效果之道。只追求效果的教育重視的是教育帶來(lái)的效率,為了急于求成而導(dǎo)致人們拔苗助長(zhǎng),人為地改變?nèi)说陌l(fā)展規(guī)律,帶來(lái)的后果是人的異化——人被當(dāng)成了教育的手段或工具,最終追求的是效率和表面上的發(fā)展,而不是人真正的發(fā)展,這嚴(yán)重背離了教育是結(jié)果之道的源頭。作為“結(jié)果之道”的教育,遵循的是學(xué)生身心發(fā)展的規(guī)律,順性而為,順勢(shì)而為,順事而為,真正促進(jìn)學(xué)生的成長(zhǎng)。教育是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,只有在各種因素、部分、全部?jī)?nèi)容的復(fù)合完成之后,結(jié)果才能降臨。靜待花開(kāi)是在紛繁的教育事務(wù)和問(wèn)題中的一種自覺(jué),是對(duì)人和教育的一種理性。對(duì)于類(lèi)似于花果樹(shù)的學(xué)生的成長(zhǎng)來(lái)說(shuō),我們的基本對(duì)待方式應(yīng)當(dāng)是在保證其基本的生活條件之后,最大限度地靜待花開(kāi),而不是干預(yù)其自己生長(zhǎng)的內(nèi)部過(guò)程。靜待結(jié)果的教育,其實(shí)就是承認(rèn)人的精神生命的提升是內(nèi)在的、自生的、獨(dú)立的,我們的外部干預(yù),基本上和最終需要得到生命的接受,并由生命實(shí)施其對(duì)自己的改造。教育是面對(duì)人的事業(yè),必須遵從人的成長(zhǎng)規(guī)律,而人的成長(zhǎng)盡管需要幫助而終歸自成結(jié)果。當(dāng)這一切得到尊重,教育者對(duì)人的愛(ài)就被最大限度地表現(xiàn)出來(lái)。

教育是生本教育,澄清了教育的走向。教育的目的是服務(wù)于學(xué)生的學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)。教師的角色定位是引導(dǎo)者,所要發(fā)揮的作用是引導(dǎo)——從全能型轉(zhuǎn)為服務(wù)型。

教育是農(nóng)業(yè)的比喻揭示了教育的本質(zhì),教育的結(jié)果之道闡釋了教育的過(guò)程,生本教育澄清了教育的走向。教育結(jié)果之道的過(guò)程與生本教育的走向,詮釋了教育是農(nóng)業(yè)這個(gè)比喻的所指,教育需要做的是遵循學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律,為學(xué)生的發(fā)展創(chuàng)造環(huán)境、提供平臺(tái),讓學(xué)生最大限度地自由成長(zhǎng),因此,教育的邏輯呼喚“不做”。

(二)道德教育的邏輯

在學(xué)校道德教育領(lǐng)域,教育者付出的努力和得到的收獲不成比例,原因固然很多,其中一個(gè)重要原因,可能是教育者對(duì)于道德教育活動(dòng)對(duì)象——道德的認(rèn)識(shí)有待于進(jìn)一步深入。道德是什么?首先我們需要從道德本質(zhì)來(lái)對(duì)其進(jìn)行剖析。道德的本質(zhì)是自由:道德是自足的、自由的。所謂“自足”,它的發(fā)生和維持無(wú)需外在的控制力量(獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰),它就是它發(fā)生和維持的力量。道德出于人的自覺(jué)、自愿,基于對(duì)他人或公共需要的感受而產(chǎn)生的對(duì)于個(gè)人責(zé)任和義務(wù)的認(rèn)同,是“應(yīng)該”如何行為的壓力感受。

在自覺(jué)、自愿、自由、自足的基礎(chǔ)上,通過(guò)他律、自律、無(wú)律三個(gè)階段,最終形成道德。可稱(chēng)其為自然道德,“自然道德”的基本特征:首先是無(wú)強(qiáng)制,自然如此;其次是抗干擾,自己如此;再次是無(wú)意識(shí),自動(dòng)如此。可見(jiàn),自然道德是道德教育最終目的——使受教育者能夠自主自覺(jué)地是其所是,成其所成。自然道德的實(shí)現(xiàn)方式:首先是從教育者的角度,教育方式要順應(yīng)天性。從受教育者的角度,道德修養(yǎng)方式應(yīng)自然實(shí)現(xiàn)。自然與無(wú)為緊密相聯(lián)。自然道德的修養(yǎng)方式應(yīng)體現(xiàn)無(wú)為而為的宗旨。無(wú)為,不是不為,而是不強(qiáng)行作為,一切方式應(yīng)自然實(shí)現(xiàn)。人們要達(dá)到真正的道德,也不是通過(guò)道德知識(shí)的教化、道德規(guī)范的約束,而是一種自然而然的生成,是自生、自育、自長(zhǎng)、自成。

道德教育的目的是培養(yǎng)“有道德的人”,何為“有道德的人”——“出乎道德”與“合乎道德”的統(tǒng)一。動(dòng)機(jī)與行為匹配,道德行為長(zhǎng)久;動(dòng)機(jī)與行為不匹配,道德行為不長(zhǎng)久。“出乎道德”(即動(dòng)機(jī))會(huì)產(chǎn)生的行為與動(dòng)機(jī)匹配,則會(huì)形成長(zhǎng)久的德性。“出乎道德”是關(guān)鍵,如何引起“出乎道德”的動(dòng)機(jī)呢?動(dòng)機(jī)則需源于學(xué)生的道德需要,基于學(xué)生個(gè)體道德需要的動(dòng)機(jī)是學(xué)生的心理內(nèi)驅(qū)力,猶如機(jī)器的發(fā)動(dòng)機(jī),是發(fā)動(dòng)的來(lái)源。道德最終是要求主體付諸于行為的,因而具有了實(shí)踐性、個(gè)人性的特點(diǎn)。既然是個(gè)人要付諸于實(shí)踐的,那將是別人無(wú)法替代的,是需要個(gè)人來(lái)做的的。因此,在道德教育中,道德的形成是學(xué)生自覺(jué)的過(guò)程,需要“不做”給其充足的發(fā)展空間。

(三)教師與學(xué)生的邏輯

道德學(xué)習(xí)要與學(xué)生身心發(fā)展相匹配,在這個(gè)過(guò)程中,由于學(xué)生身心發(fā)展的復(fù)雜性、不穩(wěn)定性,需要教師的參與。教師的角色定位是引導(dǎo)者,所要發(fā)揮的作用是引導(dǎo),從全能型轉(zhuǎn)為服務(wù)型。所謂引導(dǎo)是教育者告訴學(xué)生自己的道德主張、價(jià)值取向,而不是強(qiáng)求。教學(xué)是學(xué)校教育中的主要手段,教師對(duì)教學(xué)的理解透視了其對(duì)自身角色的定位。所謂的教學(xué)歸根結(jié)底是學(xué)生自己在學(xué),教師只是引導(dǎo)、幫助,教師教的作用是有限的,學(xué)校教育能做的事情是有限的。在沒(méi)有任何把握、在預(yù)見(jiàn)到可能?chē)?yán)重的社會(huì)性后果時(shí),人所應(yīng)當(dāng)采取的負(fù)責(zé)任的行為是:最合理的反應(yīng)是忍耐節(jié)制(forbearance)而不是干預(yù)(intervention)。陸有銓教授曾把教師比作“農(nóng)民”,把教育比作“農(nóng)業(yè)”。他說(shuō),教師教學(xué)也象農(nóng)民種莊稼一樣,沒(méi)有農(nóng)民的勞動(dòng),大自然天然地生長(zhǎng)農(nóng)作物,農(nóng)民所能做的只是澆水、捉蟲(chóng),讓農(nóng)作物生長(zhǎng)得更好而已。學(xué)生學(xué)習(xí)的發(fā)生,教師不是絕對(duì)的條件。有了教師,學(xué)生可以學(xué)習(xí)得更好;沒(méi)有教師學(xué)生也可以學(xué)習(xí)。第一位的是學(xué)生的學(xué),而不是教師的教。教師主體性的發(fā)揮是有限的,教師的作用是有限的,學(xué)校的作用也是有限的,教師的勞動(dòng)要有價(jià)值,也要與學(xué)生的自然相配合。離開(kāi)學(xué)生的自然教育必然失敗。因此,教師需要有心“不做”,行不言之教。有心“不做”并非消極保守地?zé)o所作為并非放任自流,而是遵循事物發(fā)展的客觀規(guī)律,因勢(shì)利導(dǎo),輔助萬(wàn)物順著自然法則發(fā)展。

學(xué)生成長(zhǎng)過(guò)程中的私密性和學(xué)生的悟感貫穿于學(xué)生個(gè)體生命發(fā)展之中。其一,個(gè)體生命發(fā)展的私密性。生命成長(zhǎng)的私密性貫穿于個(gè)體生命發(fā)展的歷程之中,這意味著任何時(shí)候都需要呵護(hù)一個(gè)人的生命發(fā)展的私密性,教育在任何時(shí)候都不應(yīng)該是一種強(qiáng)迫性介入;生命成長(zhǎng)的私密性本身是一個(gè)發(fā)展的過(guò)程,這個(gè)過(guò)程也就是個(gè)體社會(huì)化的過(guò)程,是私密性向公共性過(guò)渡的過(guò)程。教育實(shí)踐必須在個(gè)體生命成長(zhǎng)的混沌與秩序、私密與公開(kāi)、動(dòng)與靜、快與慢中保持必要的張力。缺少了私密性的呵護(hù),個(gè)體生命被置于強(qiáng)光之中,個(gè)體生命發(fā)展就不可避免地陷于外在理性設(shè)計(jì)的發(fā)展模式之中,或者被動(dòng)地成為時(shí)尚與潮流的結(jié)晶。保護(hù)兒童發(fā)展過(guò)程中必要的私密性,凡事都要做,凡事都要教,反而將侵犯兒童應(yīng)有的私密領(lǐng)域;在兒童的私密領(lǐng)域中,教師應(yīng)該“不做”,做一個(gè)旁觀者,以觀察到的兒童私密發(fā)展的特征為教育教學(xué)提供準(zhǔn)備。現(xiàn)代教育必須小心地恪守自己的本分,恪守自己對(duì)個(gè)體生命發(fā)展理性設(shè)計(jì)的限度,給個(gè)體自我成長(zhǎng)提供必要的空間,避免教育的過(guò)度。陶冶、孕育是“不做”可取的手段,陶冶、孕育需要做的是營(yíng)造環(huán)境,創(chuàng)造氛圍,而非直接替做。馬克思曾說(shuō):“自然王國(guó)只有建立在必然王國(guó)的基礎(chǔ)上,才能繁榮起來(lái)”。學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律是必然王國(guó),建在其基礎(chǔ)上的自然王國(guó)則需要“不做”。其二,學(xué)生的悟感。學(xué)生的悟感與生俱來(lái),又在自主活動(dòng)中發(fā)展。悟感是一種前意識(shí)現(xiàn)象,其主要功能在于提供產(chǎn)生感悟的基礎(chǔ)和激活思想。悟感在人的精神生活中起著普遍的基礎(chǔ)性作用,具有可求同性、能動(dòng)性、對(duì)于符號(hào)世界的蘊(yùn)涵性以及使認(rèn)識(shí)回歸本體的還原性。兒童的悟感與生俱來(lái),又在他們的自主活動(dòng)中發(fā)展,因而兒童是最重要的教育資源。教育要取得成效,就要高度倚重和全面依靠學(xué)生,即實(shí)施生本教育。悟感的不受外力支配性所表現(xiàn)出的自然意志向我們發(fā)出的信號(hào)是:不要在基礎(chǔ)教育中過(guò)早地用既有知識(shí)教育去充塞兒童的精神生命活動(dòng),從而剝奪他自身通過(guò)活動(dòng)去發(fā)展悟感的機(jī)會(huì)。我們要教,是為了他們?nèi)W(xué),但不要教那么多,不要去占滿兒童學(xué)習(xí)活動(dòng)的空間,而是要向兒童提供更多的學(xué)習(xí)活動(dòng)空間,協(xié)助他們自己實(shí)現(xiàn)對(duì)其學(xué)習(xí)活動(dòng)的主宰。我們應(yīng)當(dāng)讓他們愉悅地、自主地、大量地活動(dòng)。事實(shí)上,以生命提升為本質(zhì)的教育,必然最終和基本上依靠生命自身才能實(shí)現(xiàn)。生命準(zhǔn)備了百萬(wàn)年來(lái)形成的無(wú)限深刻而豐富的悟感資源,而發(fā)展人的文化指向、道德指向和精神指向的悟感,就是人的素質(zhì)提高的核心內(nèi)容,是生命提升的重要指標(biāo),更是賴(lài)以提升人的生命的關(guān)鍵。悟感是指兒童的語(yǔ)感、數(shù)感、道德感等等。而悟感對(duì)于兒童來(lái)說(shuō),來(lái)自先天,且只能在自身的活動(dòng)中產(chǎn)生和發(fā)展,不能靠教。

道德教育中教師的“不做”充分發(fā)揮了教育實(shí)踐的受動(dòng)性之維的積極功效。如何“不做”需要機(jī)智,機(jī)智包含一種這樣的敏感性,知道什么該隨其自然、什么該保持沉默、何時(shí)不介入、何時(shí)“不注意”什么。明白了這一點(diǎn),教師會(huì)對(duì)自己在教育中應(yīng)該扮演什么樣的角色、發(fā)揮怎樣的作用,有全新的思考和認(rèn)識(shí),就可以真正地在“不做”中實(shí)現(xiàn)做的作用和價(jià)值。

本文原載《基礎(chǔ)教育》2015年第1期,原標(biāo)題為《道德教育中教師“不做”的邏輯》。歡迎個(gè)人分享,媒體轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系版權(quán)方。

原標(biāo)題:《“別再讓學(xué)生獻(xiàn)舞了”: 感恩, 為何也滑向形式主義 | 文化縱橫》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司