- +1

意識形態與帝國政治:戰后美國保守主義的演變與危機(上)

2016年世界政治的最大變局來自共和黨人唐納德·特朗普通過選舉成為美國總統,人們一般將之視為全球化的退潮和保守主義政治的回歸。這種觀點一方面強調一個由美國主導的經濟、政治和文化互相整合的全球化進程,它表現為一個由自由貿易、全球民主和普遍同質文化所構成的普遍歷史;另一方面將2016年發生的英國退歐公投、歐洲各地涌現的右翼浪潮,以及特朗普成為美國總統視為對這個全球化進程的保守主義挑戰,它通過經濟民族主義、威權體制和強調同質性的民族主義甚至種族主義,形成一場全球范圍內的分離運動。

這種觀點一方面簡單化了全球化和美國保守主義運動的關系,另一方面也忽略了保守主義運動在美國表現出的多個層次和張力。

作為對20世紀上半期進步主義的反動,美國保守主義首先體現為一場強調小政府、傳統文化和孤立主義的舊右派運動。在二戰之后兩極對峙的冷戰背景下,美國精英出于對抗蘇聯共產主義意識形態的需要,將本土主義導向的舊右派運動轉化為國際主義導向的現代保守主義運動,從而塑造出一個以反共為目標的統一戰線。蘇聯解體后,順應于美國全球霸權的意識形態需要,強調自由貿易和全球民主的新保守主義主導美國保守主義議程,成為帶動全球化進程的主要意識形態,保守主義內部的其他派系被整合進舊保守主義之中,在后冷戰時期的樂觀形勢中被不斷邊緣化。

隨著全球化進程在美國本土產生經濟、政治和文化層面的多重危機,一場超越左右之分的新一輪保守主義運動通過特朗普的競選被整合在一起。新一輪保守主義運動夾雜著舊保守主義的色彩和立場,并通過整合歐洲傳統主義和新反動主義的思想立場,發展出一場全球性的抵抗運動。

伴隨保守主義的這場分裂,一場在冷戰對峙和后冷戰時代的全球化進程中不斷為美帝國提供意識形態辯護的保守主義運動轉入其反面,回歸到它在產生之初的反帝國面目之中,由此構成戰后美國保守主義運動的“帝國辯證法”。

戰后保守主義反蘇共識的形成

盡管歷史學家承認保守主義一直是塑造美國政治傳統的重要力量,但現代意義上的保守主義運動是20世紀的一個政治和思想現象,它在20世紀初期通過右翼的民粹主義運動表現出來,并在二戰之后發展成為系統的保守主義運動。它得以開展的思想和政治背景是,美國在進步主義和新政時期逐漸成形的大政府和福利國家以及美國經過兩次大戰所逐漸發展出的全球主義意識形態,二者在戰后逐漸融合成為一個由樂觀的政治哲學和經濟教義混合而成的自由派共識。英國記者戈弗雷·哈吉遜(Godfrey Hodgson)將之概括為:

第一,美國自由企業制度不同于舊的資本主義。它是民主的,創造盈余,有實現社會正義的革命性潛能。

第二,這種潛能實現的關鍵是生產,由此帶來的經濟增長將滿足人們的物質需要,因此馬克思主張的圍繞生產資料的階級斗爭和階級沖突已經過時。

第三,社會中存在自然的利益和諧。美國社會正變得更加平等,正在消除或甚至說已經消除了社會階級。資本主義者被管理者替代,工人正變成中產階級的成員。

第四,社會問題能像生產問題一樣被解決:首先是發現問題;然后是掌握社會科學的政府通過設計程序來解決它;接著是資本和諸如熟練工人這些資源被作為“輸入”來應用到問題上,產出是可預測的,問題將被解決。

第五,對這一友善的制度的最大威脅來自招搖撞騙的馬克思主義的門徒。因此,美國和它的盟友們——自由世界——必須做好和共產主義進行長期斗爭的準備。

第六,除了共產主義的威脅,美國的義務和使命是將自由企業制度的福音傳到世界各地。為了糾正自由企業制度的弊端,美國接受凱恩斯主義的基本信條。根據這種理解,資本主義仍然是可行的,但它必須借助政府的財政和貨幣政策來克服周期性的蕭條和失業危機。

盡管在極端左派看來,這一共識不過在于“平息人民起義而不是要進行根本性的變革”,強力政府不過是為了“維護制度的穩定以保護上層階級的利益”,因而在變革生產資料和階級斗爭方面不夠徹底。但由于新政和美國二戰的成功,這一派系在美國逐漸邊緣化。而隨著塔夫脫(William Howard Taft)在1952年共和黨黨內總統競選提名中敗給艾森豪威爾,主張小政府和孤立主義的老右派也逐漸死亡,以“現代共和主義路線”上臺的艾森豪威爾成為共和黨黨內的主導勢力。他們支持商業,但也肯定新政和福利國家,關心國家安全,但反對激進的反共運動。保守主義運動在此背景下也被邊緣化為零星的抵抗運動,只留下哈吉斯(Billy James Hargis)、麥卡錫(Jerome McCarthy)、安·蘭德(Ayn Rand)、理查德·韋弗(Richard Wearer)這樣的“偏執狂、怪癖性和懷舊癥”的烏合之眾。

主流社會這種遠離意識形態沖突的心態,被當時的左翼知識分子丹尼爾·貝爾(Daniel Bell)敏銳地捕捉到。在他看來,美國已進入一個意識形態終結的時代,左右派的激烈沖突讓位于有關管理技術的冷靜辯論。而正因為此,美國文學評論家萊昂內爾·特里林(Lionel Trilling)在其《自由主義的想象》中指出:“現在的美國自由主義不僅是主導的,甚至是唯一的思想傳統。因為顯而易見,沒有任何保守或反動的觀念在公眾中流行。”政治學家路易斯·哈茨(Louis Hartz)也不得不感嘆美國自由主義面臨的最大難題,就是缺乏一個堅強勇敢的保守主義對手。

但出乎意料的是,正當自由派洋洋得意之時,美國進步主義和新政的陰暗面也開始顯現出來:政府對經濟和社會資源的控制日益引發了工商業精英的反抗,而大規模社會變遷以及與之相伴的平等化和民主化潮流,也讓守舊人士恐懼,由知識分子控制的大學和媒體引發人們對文化赤化的擔憂。在戰后自由主義觀念一統天下的局面之下,這波反抗最早體現為一種精英的觀念運動,它們取代戰前的民粹-民族主義的保守傳統,發展成為美國第一個新右派運動(1955—1964年)。

新右派運動在起初表現為兩個獨立發展的思想運動。第一個是自由放任主義,第二個是傳統主義,前者主要是經濟保守主義,后者則是文化保守主義。

自由放任的理論代言人是奧地利裔經濟學家路德維希·馮·米塞斯和他的學生哈耶克,他們主要反對國家計劃和政府控制經濟,認為這會不可避免地導向專制和集體主義,不論它是法西斯、社會主義還是它的美國版本的自由主義。正是通過將共產主義和納粹統一視為集權主義的兩種形式,哈耶克們為美國保守主義奠定了第一塊堅實的哲學根基。文化保守主義主要指美國戰后初期有傳統主義傾向的一波知識運動,它反對西方在工業革命之后產生的科學主義、物質主義、相對主義等現代性思潮,以及與之相伴隨的平等化、大眾民主和世俗社會,認為它們腐蝕了西方文明,帶來無法容忍的意識形態真空,因此要求返回到傳統的宗教和倫理生活中。

如果說極端左翼批評自由派共識不夠左,那么新右派運動則批評自由派共識離蘇聯共產主義太近了,但盡管它們分享著大致相同的問題意識,當人們試圖從中提煉出一個統一連貫的保守主義原則時,它們之間的張力仍即刻顯現出來。

自由放任關注自由和效率,它要求經濟和道德領域的全部自由,這意味著一個不受管制和約束的道德生活,而傳統主義關注價值和德性,它追求的是一種基于社群的、對個體心靈進行德性培育的道德主義立場,為了實現這一價值,包括家庭、學校、教堂,甚至政府的管制和約束都是必不可少的。正是這一基本立場的對立,引發貫穿兩個陣營和美國現代史的自由和德性之辯。哈耶克本人就曾批評保守主義陣營恐懼變化、偏愛權威和等級制度、缺乏對經濟力量的理解、反啟蒙、仇視國際主義等一系列弊病,因而直言自己不是一個保守主義者。

保守主義的另外一層張力來自自由放任和反共主義之間。二戰后的新右派運動淵源于二戰之前的舊右派,它反對對內的福利國家和對外的擴張主義,因為新政和戰爭最終都導向一個恐懼壓抑的巨大利維坦。但面對戰后的共產主義敵人,這一立場的內在悖論立刻暴露出來:共產主義威脅著公民自由,但軍事主義的反共立場最終也會侵害公民自由。

正是對反共立場的猶疑不決,使得保守主義分化為對蘇遏制和“解放”兩個立場。主張遏制戰略的人認為,僅需要通過一個防御性的軍事建制就足以抵御蘇聯的威脅,因為歷史規律表明,沒有哪個國家能夠靠武力單獨統治世界。不斷擴大的政府權力會壓迫公民自由,為了對抗蘇聯而不斷展開的國家動員勢必會在美國本土培植起一個暴君統治,“為了打敗蘇聯必須模仿蘇聯”,為了打敗集權政權必須讓自己集權化,如此一來,保守主義所捍衛的私人產權和有限政府都將化為泡影。與此同時,過分的國防開支和盟軍體制將使美國從內部瓦解,屆時美國要么屈從于蘇聯,要么通過極權主義動員變得和蘇聯一樣,二者的區別僅僅是被蘇聯還是美國獨裁統治。

而主張干預戰略的人除了強調蘇聯軍事力量的強大和持久,更是提醒人們蘇聯最重要的武器是它超驗的歷史決定論的意識形態。在政治理論家詹姆斯·伯恩哈姆(James Burnham)看來,美國自由主義的理性主義和實證主義的假設,使它無法理解共產主義宗教性的彌賽亞特質,再加上一種道德相對主義的立場,使得它無法區分善惡,因而意識不到:美國和西方正陷入一場和共產主義不可脫卸的善惡之分、文明之爭的沖突中,自由主義終究會成為西方自殺的意識形態。

因此,一個軟弱的外交政策,最終將使“西方在全球霸權被清洗,10億人口從西方世界轉入敵方共產主義陣營,在美國海岸線90英里以外建立共產主義的灘頭堡”。為了西方的生存,美國對蘇聯的政策就不能僅僅是遏制,而且是一場新的“解放”,一個世界聯邦取代共產主義的世界帝國。

威廉·巴克利(William F. Buckley Jr.)于1955年創立《國家評論》雜志(National Review),試圖通過這種建制化的努力將不同派系和立場匯聚成為一股合力,建設一個現代意義上的保守主義運動,一方面對抗已經自由化的右派,另一方面清理舊右派思想中種族主義、反猶主義、陰謀論者約翰·伯奇(John Bircher)、有無神論傾向的安·蘭德(Ayn Rand)和馬科斯·伊斯特曼(Max Eastman)等這些已經不合時宜的老思想。

這種努力在智識上最終表現為《國家評論》高級編輯弗蘭克·邁耶(Frank Meyer)在其1962年出版的《為自由辯護》(In Defense of Freedom and Related Essays)一書中提出的融合主義的共識。為協調自由和德性的張力,邁耶主張一種有德性的自由生活,它既不是教條地反國家主義,也不是因為道德主義的考慮而擁護威權主義,而是人民一方面能夠自由地選擇,但另一方面愿意和渴望德性的道路。在他看來,西方文明的最深奧之處就在于它是一種在傳統之中運作的理性。而在實踐中,邁耶堅持認為這種融合只有在考慮到美國內外面臨的共產主義威脅時才是可能的和必要的,對于這個意識形態敵人,如果要忠于西方文明和美國共和,唯有訴諸“決心和武力”。也正是這種道德立場,才能揭示為什么戰后麥卡錫主義能夠在美國獲得廣泛支持。

正因如此,亨廷頓才認為,美國保守主義是一種情境性的意識形態(situational ideology),是那些戰后試圖捍衛美國乃至西方文明成果的人,為了應對共產主義的挑戰,而刻意闡述的一套價值體系。

1964年共和黨黨內初選中,來自亞利桑那州的參議員巴里·戈德華特(Barry Morris Goldwater)通過財政保守主義、社會自由意志論和強硬的反共路線,擊敗溫和派共和黨人納爾遜·洛克菲勒(Nelson Aldrich Rockefeller),贏得黨內提名,初步顯示出保守主義的力量,但也立刻暴露出美國現代保守主義運動的兩個張力。

其一是美國歷史學家唐納德·克里奇洛(Donald Critchlow)所強調的贏得選舉的政治實用主義和高度道德化的個人自由、法治、自由企業、恐懼中央政府等原則的張力。這使得共和黨始終面臨著純粹意識形態、贏得選舉和如何施政三個過程的分裂。保守主義高度精英化的意識形態落實在選舉中總是通過訴諸被民權運動邊緣化的普通白人的憤怒,但在這種濃濃的道德密度和民粹維度上位的共和黨總統又總是基于“平和施政”的理念背叛扶自己上位的選民,從而使得整個共和黨內部都充滿著離間和背叛、謊言、抵抗和逃離。

其二是保守主義理念和白人身份政治,乃至種族政治之間的張力。盡管戈德華特自己努力區分保守主義觀念和種族主義,并強調是基于市場理由和官僚的平等主義反對民權法案,但他仍然讓共和黨背負起支持種族隔離的道德負擔,使得共和黨喪失了在民權運動上的發言權。這加速了美國的政黨重組,使得共和黨成為分散在南方和西部的白人選民的泄憤平臺,而支持共和黨的選民在觀念上變得滿口道德仁義,但在實際行動中儼然是不折不扣的白人民族主義者,甚至種族主義者。

新保守主義的普世帝國敘事

20世紀60年代民主黨在總統林登·約翰遜(Lyndon Johnson)主導下成為“社會工程黨”,試圖通過偉大社會和民權項目持續推動美國社會改造,然而激進的經濟政策、社會解放(黑人、婦女)、越南戰爭,不僅沒有帶來種族和諧,反而激化了種族沖突、家庭分裂、街頭暴力和反越戰浪潮。與此同時,美國左翼運動也日趨極端化,始于政治改良的新左派開始與反文化運動合流,大學生造反不斷鼓勵一種對抗性文化,由此滋生出吸食毒品、性解放、女權運動,不斷挑戰著社會的道德底線。社會面臨著權威和價值雙重解體的危機。

面對這種亂局,民主黨內部開始不和諧,阿拉巴馬州州長喬治·科利·華萊士(George Corley Wallace Jr.)在1964年民主黨黨內提名敗給約翰遜之后,1968年以獨立候選人身份競選,贏得了大量保守的白人勞工選民,分化了民主黨的票源,最終為共和黨人尼克松贏得選舉制造了機會。而尼克松則通過掌控民粹情緒,強調法律與秩序,堅持傳統美國價值,抵制毒品、犯罪、墮胎、同性戀等以及強硬的國防立場,贏得1968年的總統選舉,但上臺之后卻以自由派的方式施政,追求福利國家和規制主義,在外交領域推行和蘇聯和解的政策,與中華人民共和國建交,從而背叛了黨內的保守派。尼克松因水門事件辭職后,其繼任者杰拉德·福特是一個走中間道路的共和黨人。吉米·卡特抓住保守主義陣營的分裂機會,在1976年總統大選中,通過組建一個同時包括黑人和下層白人選民的反抗聯盟,成功地以局外人的身份贏得大選。

在外交領域,由于美國深陷越南戰爭的泥潭,民主黨日益被新孤立主義情緒主導,他們通過推選喬治·麥戈文(George McGovern)參加1972年總統競選,以及支持吉米·卡特的外交政策,來排擠黨內支持杜魯門-肯尼迪-約翰遜傳統的冷戰自由派。

對民主黨內孤立主義情緒的不滿,以及激進的社會改造計劃的失望,使得一部分成員分化出來,他們聚集在歐文·克里斯托(Irving Kristol)、諾曼·波德霍雷茨(Norman Podhoretz)、丹尼爾·莫伊尼漢(Daniel Patrick Moynihan)和丹尼爾·貝爾周圍,借助《公共利益》(The Public Interest)和《評論》(Commentary)雜志,發展為一個新保守主義(neoconservative)陣營。在立場轉變之前,這些人都是傳統的托洛茨基分子,因此同情共產主義的社會和經濟目標,但他們察覺到,美國的左翼運動已經過頭了,過于激進的社會變革往往適得其反,民主黨已經不得人心。而右翼運動要么過分放任(自由主義),要么過分保守(傳統主義),從而難以支撐起共和黨贏得政權的政治訴求,因此為左派向右翼政權的滲透提供了可乘之機。為此,這些人將自己標榜為“新”保守主義者,以便區別于二戰初期發展出的反共右派,通過調和已經過頭的左翼運動和過于極端的右翼運動,新保守主義試圖走出一條漸進溫和、逐步改良的中間道路,由此發展出系統的新保守主義信條。

結合政治評論家歐文·克里斯托等人的論述,新保守主義的要點可以歸結如下:

第一,資本主義和國家控制相結合的混合經濟形態。新保守主義者原則上認為應通過創設新的市場機制來解決市場弊病,比如為窮人提供房屋券而不是政府建設廉租房。也因此,他們支持機會平等,而不是結果平等,這意味著每個人有在財富、公共聲望或影響力上變得和別人不平等的權利。但他們不反對經濟管理和社會改革,只是認為這種改革需要保證個人在一個日趨動態和城市化的社會中的安全感,并盡量減少對個人事務的官僚入侵。

第二,接受福利國家的歷史事實,并試圖按照經濟和人道的方式進行重建。新保守主義清醒地意識到,新政以來的各種社會政策和規制手段不可能被全部廢除,福利國家已是無法更改的歷史事實。與此同時,由于大多數新保守主義者的社會科學知識背景,他們也更傾向于將知識和國家權力應用為解決社會問題的手段,而不是否定它們。但他們反對左翼過于激進的社會改革,在他們看來,現代教育培養出來的左翼知識分子散布在大學、媒體和官僚中,成為一個敵視美國商業文明和常識文化的新階級,他們總是試圖靠中立的專家政治手段改造美國。這種一勞永逸的心態培養出一種對抗心理,似乎整個美國社會都是他們的敵人,因此必須通過一步到位的、一刀切的方法,消除一個白人社會所隱含的歷史負擔和種族仇恨。如此一來,政府的社會政策不但沒有達到預期后果,反而適得其反,導致各種“意外后果”,比如強制的校車接送,不僅沒有實現種族融合,反而由于底層白人的怨恨加深了種族隔離,城鎮化建設不僅沒有解決住房問題,反而加深了住房危機。因此,公共政策應該考慮社會的承受能力和接受程度。

第三,這種漸進改良的心理,同樣見于他們對文化價值的態度中。新保守主義尊重西方文明的傳統價值和制度,但不像傳統主義那樣固守一個終將逝去的農業文明,他們支持漸進、有機的改變,但反對新左派那種追求完全解放帶來的眩暈和虛無主義的絕望。這種對改革和變化的認同,使得一個本來以“保存”為基質的思想運動獲得一種朝向未來的時間觀,因而“是充滿希望的,不是悲觀的;是向前看的,不是懷舊的;它的色調是歡快的,不是陰暗或阻滯的”。

第四,全球民主的新意識形態。這使得新保守主義同時劃清了與保守派內部的傳統主義和白人種族主義以及新左派的文化多元主義的區別。在新保守主義者們看來,美國經濟已經實現和全球經濟的高度融合,由此衍生出的世界主義(cosmopolitanism)文明已經不可能讓美國回到詩歌田園的昨日,越戰引發的新孤立主義沖動僅僅是一股臨時性的反應,不可能改變美國長時段的擴張軌道。為適應這種時代精神,美國需要一種國家認同,它既是民族的,又是普世的,是一種普遍化的民族主義。根據這種理解,美國是一個由自然理性奠定的共和國,因此一個人不論其種族、宗教、血緣,只要能夠認同美國《獨立宣言》所傳達的理念,就是美國認同的一部分。與此同時,作為一個信經國家(Creedal Nation),將這種認同向全球推廣就成為美國在世界歷史中的使命。這種國家認同的普遍性,使其區別于傳統主義對宗教、傳統和等級的強調,以及白人種族主義對同質性的民族主義的依賴,而其民族性,又使其不同于新左派的多元文化主義暗含的否定和解構特征。

這種對國家利益的超地緣認知,發展出一種圣戰式的世俗彌賽亞情懷:美國成為全球自由民主的燈塔,美國的使命也不僅僅是保證自己的邊界安全,而是時時刻刻“感到有義務保衛一個正受到不論是外部還是內部不民主力量攻擊的民主國家”。在冷戰背景下,這意味著對蘇聯的任何寬容都是對西方政治價值的腐蝕,無意或無能譴責針對政治自由的犯罪就是對蘇聯的政治投降。 而新保守主義的道德選擇,就是出于反共的需要團結一切可以團結的朋友,甚至不惜為此支持第三世界國家的獨裁者。

美國20世紀六七十年代的文化變動,還為保守派贏得了宗教右派這個忠實盟友。美國大眾媒體的現代化、娛樂化和世俗化讓宗教界感到迷惘和無所適從,1960年代的反文化運動帶來的墮胎、色情、毒品、犯罪等一系列社會議題,讓教眾們對美國的道德衰落感到憤怒,而禁止在學校禱告更是讓他們擔心道德和宗教教育在公共教育中會缺失。正是這一系列事件,激發了原本只過問自己靈魂的信徒們開始通過自發的草根運動表達不滿。

盡管宗教右派分享著和20世紀40年代傳統主義共同的關切,但應對的是不同的社會情境,美國歷史學家喬治·納什(George Nash)指出,前者是學界對世俗化的大眾社會的反動,而后者是大眾對世俗價值觀及其表達這種觀念的國家精英的反動,保守派的知識運動關注的是國家政治和政策,而新右派關注的則是普通人來自日常生活經歷的創傷。盡管這種大眾運動沒有貢獻思想,但它為共和黨的競選運動貢獻了大批忠實選民。由于宗教右派較強的民粹性,有學者將其視為1974年由福特總統的溫和共和主義路線所引發的共和黨民粹派造反的一部分,并稱其為“新右派”運動。

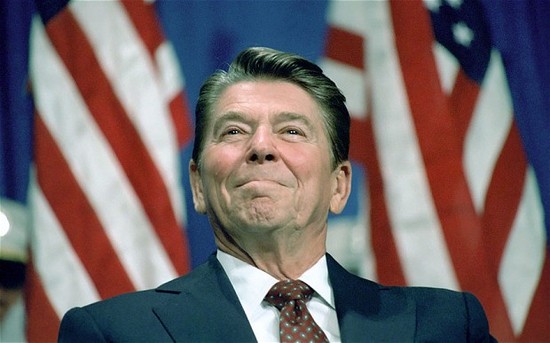

正是1960年代的危機,帶來一個廣泛的保守主義共識,而本來是一場精英運動,也演變為一場反精英的民粹運動,保守派從一個“遺民”的運動,變成“沉默的大多數”的民主運動。在這場大規模的民主運動中,這些保守派運動中的不同派系最終通過共和黨總統羅納德·里根實現了體制化。里根的“供給經濟學”改革解決了卡特時期高通脹和高失業的難題,一度促進了經濟繁榮,而其保守的社會政策也贏得了基督教右派的歡心,對蘇聯“邪惡帝國”的控訴則安撫了新保守主義,從而不僅開啟了一場影響深遠的里根革命,而且將冷戰運動推向高潮。(待續)

(本文原刊于《開放時代》2017年第4期,原題:“意識形態與帝國政治:戰后美國保守主義的演變與危機”。略去注釋,正文經重新編輯,略有簡化并由作者審定。經授權刊用。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司