- +1

沿著尼羅河穿越生與死,芝加哥展出古埃及文物

對古埃及人來說,死亡不是終結,而是另一種生活的開始;聚集在尼羅河沿岸的人也不稱這片土地為埃及,而稱其為“黑土地”(Kemet)以對應北非沙漠干燥的“紅土地”(Deshret)。

古代埃及人在富饒的尼羅河畔勞作、信仰崇拜、并為來世預備物品,以保證永世的富足。澎湃新聞獲悉,美國芝加哥藝術學院博物館(The Art Institvte of Chicago)近期推出常設展“古埃及的生命與來世”,通過3000多年前古埃及人創造的藝術品,遙想當時的生活與文明。

葬禮面具,托勒密晚期-羅馬早期,公元前1世紀,古埃及

“生命與來世”由博物館2020年重組后獨立的“非洲藝術部”策劃,展品均來自博物館的藏品,其首任館長查爾斯·哈欽森(Charles Hutchinson)對古埃及文明非常著迷,還曾前往古埃及探險,1890年,哈金森先于當地的公共機構開始收藏古埃及文物。但是,與大多數古代文明一樣,處于社會上層階級的物品因為以更昂貴和耐用的材料制作,往往會保存得更好。展覽依托這些文物,從哲學內涵、工藝技巧等角度解讀文物背后蘊藏的文化。

展覽現場

館藏古埃及藝術的演變

芝加哥藝術學院博物館收藏古埃及藝術品的歷史可以追溯到19世紀后期,最初的參觀者只能通過石膏復制品遇到“法老”,到了1890年,隨著一個葬禮小雕塑“巫沙布提俑”(ushabti,回答者)的捐贈,芝加哥藝術學院博物館成為當地首個收藏古埃及藝術的機構。

巫沙布提俑(喪葬雕像),第三十王朝晚期(公元前380-前343年),古埃及

作為為葬禮制作的數百件幾乎相同的物品之一,小巧的“巫沙布提俑”持有鎬、鋤頭和一袋種子,以便繼續為它來世的主人(一個名為horudja的牧師)農業勞作。

當芝加哥藝術學院博物館于1893年底搬到位于密歇根大道的新址時,埃及藝術迅速成為收藏焦點。32號展廳(現展示倫勃朗的《戴金鏈子的老人》的213號展廳)展示著哈欽森等人通過購買獲得的數百件埃及文物。此后幾年里,博物館獲得了一些極具價值的埃及藝術品,埃及文物的總數量激增至1000多件,這些藏品成為1994年開放的古代藝術展廳的基礎。

芝加哥藝術學院博物館展出的埃及和亞述雕塑的石膏模型,1917年

今年春天,芝加哥藝術學院博物館將原本的伊斯蘭展廳變更為古埃及展廳,展出近百件古埃及文物,其中包括家族墓葬祭祀品、神明雕塑、裝飾華麗的棺槨等,重新想象了古代尼羅河沿岸人們的生活、來世以及它們之間的聯系。

一個戴月桂花冠男人的肖像,羅馬時期,2世紀中期,古埃及

要想了解古埃及文化繁榮了多久,不僅僅看大金字塔建成的時代。也需要關注畫中的無名男子生活的時代,他生活的時代距離我們更近。

來世的藝術

提到古埃及,最被廣泛認知的是木乃伊。不過,新展廳陳列的文物,更大范圍地揭示了古埃及文化中葬禮藝術的各種形式和意圖。比如,墓葬中的河船模型,是為埃及上層階級運輸來世物質和資源準備的。

河船模型,中王國時期(約公元前2046-前1794年),古埃及

這艘載有15名水手的船,準備沿著尼羅河順水向北或順風向南航行,它被放置在一個墳墓中,為它的主人提供運輸。這也是一件展示古埃及日常生活的作品,凸顯了尼羅河的核心作用。

河船模型、巫沙布提俑、墓壁雕刻等為來世提供了舒適安穩的生活;護身符、葬禮面具和棺槨,以保護死去的埃及人過渡到永恒。木乃伊的制作過程則是將尸體轉化成另一種新的實體,以確保在來生身體的完整。

帕安科-阿蒙的棺槨和木乃伊,第三中間期,第二十二王朝(約公元前945-前715年),古埃及

新的展陳中,有一個專門的展廳探索古埃及的葬禮。展廳的中心是帕安科-阿蒙的彩繪棺槨,他大約在3000年前居住在今天被稱為盧克索的城市。棺槨上描繪了鷹頭神荷魯斯(Horus)將帕安科-阿蒙介紹給守護死者的奧西里斯、伊西斯和奈芙蒂斯的場景。出于對死者的尊重,帕安科-阿蒙的木乃伊遺骸仍被包裹在棺槨中。通過數字互動展示,可以了解更多科學和藝術分析的細節,其中包括了帕安科-阿蒙去世的年齡大約是二三十歲,他的心臟位置放有甲蟲護身符,以祈禱諸神做出有利的最終判決。

兩個世界之間的橋梁

雖然目前幸存下來的古埃及藝術品大部分為墓葬文物,但因為古埃及“視死如視生”的傳統,墓葬藝術也讓我們看到了古埃及人的日常生活。

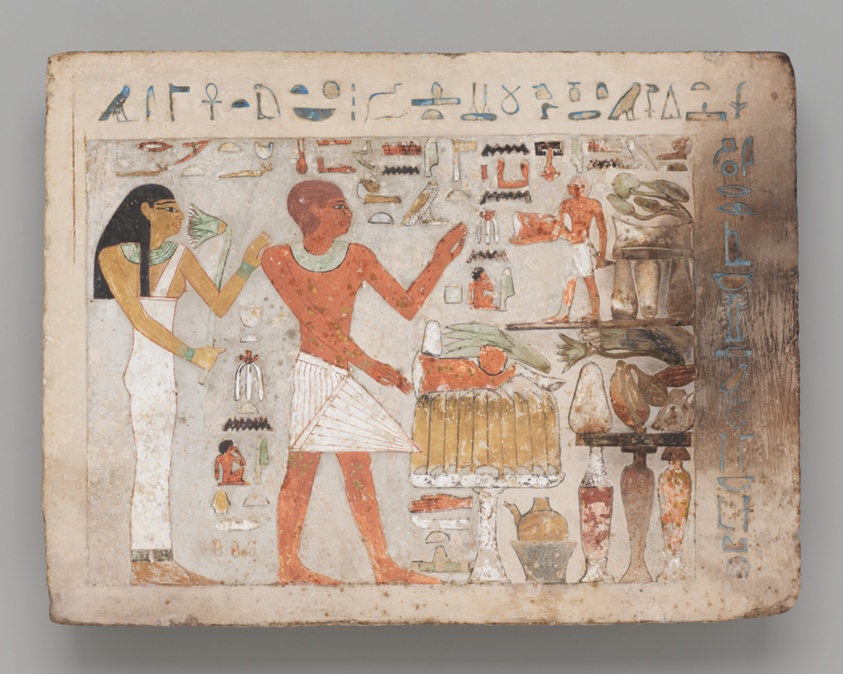

阿蒙涅姆哈特和赫梅特石碑,中王國時期,第十二王朝早期(約公元前1956-前1877年),古埃及

阿蒙涅姆哈特和赫梅特石碑生動地描繪了一對夫婦生前的生活狀態。妻子拿著一朵蓮花,這是一種在北非地區常見的植物。蓮花通常在夜晚沉入水中,隨著日出而開放。呼應了埃及正午的太陽神拉(Re)的生活周期,傳說拉每晚日落后進入天空女神努特的口中,第二天早晨又從她的腹中重生。因此,石碑上的蓮花圖案象征著阿蒙涅姆哈特和赫梅特希望在死后經歷重生。

石碑畫面中,桌子上堆滿了食物,他們的兒子(右側較小的人)獻上一只蹄膀,這不僅保證了夫婦來世的餐食,也反映了當時家庭和社群祭祀死者的普遍做法。一般類似的石碑會放在后人可以到達地方(也許是墓主人的墓室外),以方便未來家人、朋友紀念先人。畫面周圍的象形文字刻了各種物品的名字,包括了面包、啤酒和家禽,這些食物將維持夫婦倆來世的生活,石碑上的象形文字還指出,眾神是引導萬物的來源。

現世的藝術

然而,并非所有的古埃及藝術都是為來世的舒適、繁榮而制作的;也有一些幸存下來的作品為現世祈福,表達對法老和眾神的忠誠。在古埃及各地的神殿中,朝拜者用金屬雕塑代表神靈祈禱、還愿。這些雕像底座褪色的銘文中依稀保存著幾千年前供養人的名字。

索貝克(古埃及神話中的鱷魚神)雕像,二十六至三十王朝晚期,公元前664-前332年,古埃及

每個神祇的外形都經過精心的設計雕琢,使埃及人一眼便能認出它們。有的是單一的人形或獸形,也有兩者結合,將動物的自然屬性融入神殿中的角色。比如索貝克神,被塑造為人身鱷魚頭,鱷魚是尼羅河谷最強大的動物之一。因此,索貝克與尼羅河、創世和國王的權力聯系在一起。

耐夫侯特普(Neferhotep)石碑碎片,新王國時期,十九王朝晚期,約公元前1240-前1195年,古埃及

敬拜神明以維持世界的平衡是所有埃及人的責任,他們的虔誠也體現在藝術品中。

展覽中的一塊石碑碎片上刻了耐夫侯特普,他住在 Deir el-Medina(現盧克索西岸),他和鄰居們一起負責建造和裝飾帝王谷的皇家陵墓。在這件可能由工匠自發制作在石碑上,耐夫侯特普雙手舉在臉前,崇拜著一位本應在石板上部描繪的神靈。

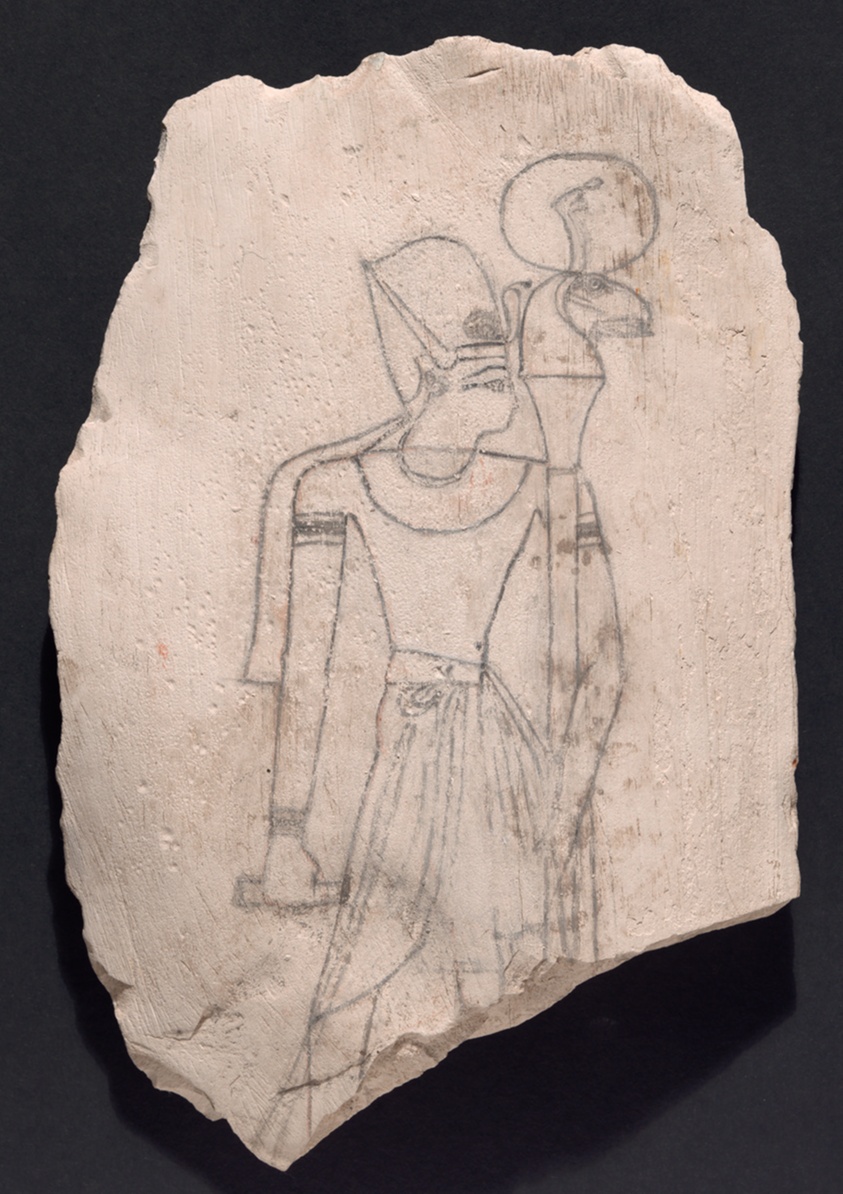

石灰石上的國王圖像,新王國時期,十九至二十王朝,約公元前1295-前1069年,古埃及

崇拜也是皇室生活的一部分。在一幅描繪國王的草圖中,一位不知名的法老穿著盛裝、手持權杖,權杖上的阿蒙-雷(Amun-Re)是眾神之王。權杖作為神的化身,在宗教節日中會被國王攜帶,以供各階層的埃及人崇拜。

這也是芝加哥藝術學院博物館收藏的最古老的繪畫,由一位不知名的藝術家(他可能住在Deir el-Medina)在一片石灰巖上用紅色勾勒,隨著時間的推移,紅色變為了黑色。這件作品不僅可以讓人一瞥古埃及的宗教文化,也是能夠了解古埃及藝術實踐的作品之一。

2022年的展廳照片(左)和1890年代中后期的圖像(右)

相比之下,如今與20世紀初的展陳和研究已經大不相同,我們面對的世界也大相徑庭。目前不少研究埃及的學者們,開始著手解決當時殖民遺留的問題。不少有關文物歸還的訴求,讓世界各地的博物館陷入道德困境。芝加哥藝術學院博物館也在明確藏品來源,以確保收藏合乎道德、并遵守適用的法律。但展覽對此并未涉及,但這卻需要進一步的研究。

注:作者阿什利·阿里科(Ashley Arico)系芝加哥藝術學院博物館古埃及藝術助理策展人,本文來自博物館官方網站。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司